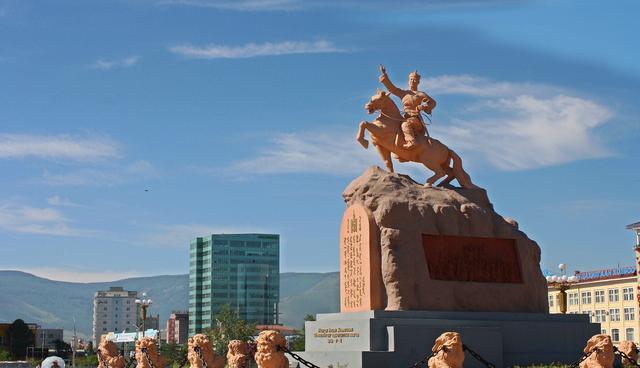

200多年前的乾隆俯视着自己的辽阔疆土;

回想起昔日平定准噶尔的辉煌,

他不免自豪的指着苍茫草原的古城说道:

“看,那是我大清的库伦。”

的确,在1924年之前,

这座图拉河孕育出的漠北之城都是中国的“库伦”。

但苏联和蒙古人之后将它改名为“乌兰巴托”,意为“红色英雄城”。

此后库伦变成一个既熟悉又陌生的地方,遥远到只能在历史中看到。

外蒙古独立的源起

外蒙古独立事件发生于二战结束后,其历史背景受到了当时世界大国的地缘政治考量和国际形势的影响。

具体来说,蒙古的独立是美苏、中苏斗争妥协以及中国抗日战争局势发展的结果。

时间拉到1939年,德国入侵波兰,引发了第二次世界大战。

在接下来的六年中,苏联在欧洲东线战场上经历了一系列惨烈的战役,最终击败了德国法西斯,将苏联的国际地位推向了顶峰。

而在太平洋战场上,虽然日本仍在顽强抵抗,但随着美国取得了中途岛和瓜岛的胜利,日本战败已成定局。

在中国战场上,1944年抗日战争进入反攻阶段,中国的努力不仅削弱了日军的力量,也为其他盟国在太平洋战场上的反攻创造了有利条件。

然而,正当盟国在战场上取得胜利之时,中国内部也发生了一场影响深远的战役——豫湘桂战役。

从目前公开的资料来看,整个豫湘桂战役,国军损失兵力达60万,丧失4个省会级城市,146座中小城市,以及20余万平方公里的国土,还有7个空军基地,36个飞机场也被日军毁于一旦。

这场战役加剧了美国军事顾问史迪威与蒋介石之间的矛盾,严重损害了美国对中国的观感,对国民政府的抗战能力产生了怀疑,美国政府对中国的支持出现动摇。

这一系列事件不仅导致了美国对中国的信任减少,也加深了苏联和其他盟国对中国的轻视和蔑视。

因此,在这种连锁反应下,外蒙古的独立就逐渐成为了一个政治和地缘战略上的选择。

所以1945年8月14日,国民政府外交部长王世杰与苏联外交部长莫洛托夫在莫斯科签署了《中苏友好同盟条约》。

宋子文让背锅侠王世杰替他在条约上签了字,这项条约表面上看起来并没有明显的不妥之处,内容共有八条。

然而,条约文本之外的换文附件中却暗藏着严重的杀机。

其中一条换文附件中规定,中华民国政府同意在日本战败后举行公民投票,以确定外蒙古的独立。

这一条款实质上剥夺了中国对外蒙古的主权,将外蒙古的命运置于公民投票的结果之下。

我想这也是为什么宋子文让王世杰去的原因,毕竟谁签了就等于变相将外蒙“送”了出去。

历史渊源:俄国的窥觊

外蒙古独立事件的历史渊源根植于俄国对蒙古的长期觊觎与干涉。

自16世纪以来,沙俄开始向远东扩张,并与清政府在西伯利亚发生冲突。

1727年,中俄签订《布连斯奇条约》划分了中俄中段边界,肯定了蒙古属于清朝管辖,但也为俄国在蒙古的利益奠定了基础。

此后,俄国不断推进与蒙古各部的交流,并在清政府与俄国签订的一系列不平等条约中,涉及了俄国在蒙古的利益。

1911年,外蒙古独立的首倡者土谢图汗部亲王杭达多尔济率团出访俄国,并得到了俄国的军事支援。

辛亥革命后,清朝统治的逐渐瓦解,为外蒙古独立创造了机遇。

1911年11月30日,俄、蒙军队包围了库伦办事大臣衙门,解除了清军的武装,并在12月宣布了外蒙古的独立,建立了“大蒙古国(博克多汗国)”政府。尽管此次独立未被当时的清朝政府和后继的中华民国政府承认,但俄国的支持使得外蒙古有了实际上的自治。

1912年至1913年间,俄国与外蒙古签订了一系列条约,其中包括《俄库条约(俄蒙协约)》和《俄蒙协约专条》,确立了俄国对外蒙古的支持,并换取了在外蒙古的商业利益。

在此期间,虽然中俄签订了《中俄声明文件》,但实际上俄国继续支持外蒙古的独立,并将中国对外蒙古的权力转化为宗主权,进一步削弱了中国在该地区的影响力。

1915年至1919年,外蒙古先后在霍尔洛.乔巴山的领导下成立了两个秘密革命小组,最终合并为统一的革命组织,成立了蒙古人民党,寻求共产国际的帮助。

1921年,外蒙古临时人民政府在俄国境内成立,建立了亲苏的君主立宪政府和“人民革命政权”,并与苏联订立了《苏蒙修好条约》。

尽管北洋政府与苏俄政府签订了《中俄解决悬案大纲协定及声明书》,但对外蒙古的影响力已经削弱,仅存在形式上的主权。

1945年,为争取苏联对日本宣战,美、英两国与苏联签定了涉及外蒙古以及中国主权的《雅尔塔协定》。

随后,中苏签订了《中苏友好同盟条约》,允许外蒙古进行独立公投。

1945年10月20日,外蒙古举行了“公民投票”,结果显示绝大多数选民赞成独立。

1946年1月5日,中华民国正式承认了蒙古人民共和国的独立。

俄国通过支持外蒙古的独立运动,并在国际上的斡旋下,使外蒙古实现了独立,使其成为一个国际上被广泛承认的独立国家。

独立公投的开始:一个民族的抉择

1945年10月20日,外蒙古举行了独立公投,号召民众参与决定国家未来的命运。

此次公投是根据1945年8月14日签署的中苏友好同盟条约的规定而举行的。

尽管国民政府内部存在争议,但最终为了维护中苏关系稳定,接受了条约。

于是,决定着外蒙古独立公投在苏联的控制下开始了。

投票当天,外蒙古各地区的18岁居民都参与了这次公投。

投票采用记名制,但实际上由于苏联的影响,没有人敢于投反对票,导致了投票结果的一致性。

这也算是俄国的传统手艺了,如今也正在乌克兰的土地上面发生。

最后根据蒙古中央选举委员会的公告,共有49万人参与了投票,其中97%的选民赞成独立,其余弃权。

没有一人投出反对票。

1946年1月5日,面对如此局面,国民政府不得不正式接受了公投结果,承认外蒙古的独立地位。

蒋介石在1952年10月13日的国民党第七次全国代表大会上表示,尽管此决定是中央一致通过的,但他个人仍愿意为此全权负责。他给出了三点主要理由:

一是基于民族平等自由的思想,认为只要外蒙古民族有独立自主的能力,就应予以独立自主;

二是外蒙古事实上一直被俄帝所控制,国民政府对其领土拥有权名存实亡;

三是相信外蒙古这些民族最终会回归祖国怀抱,为避免虚名而导致内外部不安和国家建设受阻,应忍痛割弃一时而患。

1953年2月24日,台湾当局以苏联违反中苏友好同盟条约等为由,向联合国大会提出控诉案,宣布条约失效,并拒绝承认外蒙古的独立。

联合国对此予以承认,使得中华民国版图一直包含外蒙古的法理依据。

笔者认为这也算是最后的倔强了吧。

新时代的忧愁:新中国时代的外蒙

1949年10月1日后,新中国也希望解决的外蒙古问题。

希望外蒙古回归中国的愿望其实早在1949年1月时中共领导人就已提出,但不出意外的遭到了苏联与斯大林的拒绝。

由于之后中蒙两国都是在苏联援助下建国,新中国在外蒙古问题上迅速调整了态度,与蒙古建立了外交关系,但并未得到苏联的满意。

新中国成立后,地缘政治形势极为不利。苏联依然占领着中国东北,控制着长春铁路、大连和旅顺港等重要区域。

对于新中国来说,长春铁路尤为关键,因为它是东北的生命线。

尽管中国内部也存在一定的强硬态度,但面对强大的苏联,必须采取务实的态度,如果不改变自己的立场,很可能会给苏联切割东北的机会。

于是在1952年的谈判中,新中国最终与苏联达成协议,成功收回了长春铁路、大连和旅顺港等地。自然外蒙古问题无法解决,但至少保证了东北地区的完整。

时间到了1954年,赫鲁晓夫访华,关于外蒙古的问题,赫鲁晓夫也未提及,而是表示蒙古人民不会欢迎回归中国的建议。之后,中苏双方基本上没有再讨论外蒙古主权问题。

此后随着时间的推移,中苏关系因为各种原因开始变得紧张,苏联在中蒙边境部署了大量军队,两国随时可能开战。好在最终双方都克制住了局势,没有爆发全面战争。

进入六七十年代,中苏中蒙的关系逐渐恢复正常,1994年,中蒙签订了友好合作关系条约,互相尊重国家主权和领土完整。中国也成为蒙古最大的贸易伙伴和投资国。

如今,蒙古处于中俄两大国之间,政治上亲俄,经济上却高度依赖中国。中国与蒙古的关系趋向良好,彼此在疫情爆发等时刻都给予了支持和帮助,展现了真挚的友谊。

对于中国而言,审时度势,韬光养晦,做出符合自身利益的选择是关键一步,但是伴随的痛楚也是明显的。

历史的忧伤回荡在乌兰巴托之上,城市的上空传唱起悠扬《乌兰巴托的夜》的旋律:

“穿过狂野的风 你慢些走我用沉默告诉你 我醉了酒乌兰巴托的夜 那么静 那么静连风都听不到 听不到”

郭锦鸿

斯大林,分裂中华民族的罪魁祸首!