解放战争时期,国军里头有个事儿,现在说起来都觉得挺好笑。那就是,虽然每位国军将领心里都憋着股派系斗争的劲儿,互相看不顺眼。就拿黄埔出身的那些人来说吧,胡宗南那一拨跟顾祝同、汤恩伯他们,那是各有各的小九九,不对付。再往大了看,黄埔出来的这些人和地方上的军阀,比如桂系、滇系、粤系,那也是矛盾重重,互相不买账。

然而,就算两边打得再激烈,只要陈诚的土木系一出现,他们立马就能变得异常团结。

那时候的土木系,尤其是他们的头儿陈诚,真的成了整个国军将领圈里的大家共同的“眼中钉”。不论是高高在上的中将、上将,还是基层的上尉、少校,都这么觉得。甚至有不少国军将领,心里对陈诚的那股子不满,比对我们还要强烈得多。

在解放战争那会儿,老蒋身边原本的红人陈诚,咋就在国军里头成了过街老鼠,人人都要指责一番呢?

【昏招迭出,人人喊打】

1945年,打了整整8年抗战之后,陈诚靠着各种手段,一点点把土木系给搞壮大了。抗战快收尾那会儿,他终于把压了他十多年的何应钦给比下去了,成功坐上了国军里仅次于老蒋的军政部长位子,而何应钦呢,就只能去当个听起来好听但其实没啥实权的陆军总司令了。

到现在这个时候,实力强大的土木系大有要变成国军里最核心的第一大帮派的样子。

1947年的时候,陈诚接过了国军抗战后总参谋长这个头把交椅,他信心满满,心里打定主意要给那已经烂透了的国军来个大变样。

因此,他踏上了一条改革之路,但这路上他的决策却频频出错。

首先,陈诚这个总长啊,他把心思放到了1946年国军重新编排的事情上。

抗战打完了以后,国军那边不光有正式的军队,还有好多非正式的部队和挺进队啥的。再加上日本鬼子投降后,收编了一大堆伪军,所以在1946年重新整理前,人数都飙到了540万。但这540万里,有差不多200万是不上前线打仗的,像是在后方的医院、办公室和搞后勤的那些人。这些人多了不仅没让战斗力变得更强,反而让军费花得跟流水似的。这让眼里容不下一点沙子的老蒋和陈诚气得不轻,所以他们一合计,决定要大刀阔斧地裁员,好好整顿一下国军。

没错,初衷是好的,但士兵散了容易,军官可难打发。这些人平时就养尊处优,没了部队当靠山,赚钱的门路也就没了。陈诚裁员后,把他们塞进了军官总队,发了几个月薪水就不管了,让他们自生自灭。这一下,那些过惯了好日子的军官没了收入,只能流落南京街头,成了无业游民。

陈诚当然也被这些人给盯上了,所以在1947年,他们一股脑儿地组建了个“要工资小分队”,直接跑到中山陵去哭闹,那会儿可真是闹得满城风雨。

陈诚在裁军问题上采取了果断措施,但这不加区分的做法,很快引起了国军内部像何应钦、白崇禧,还有国民政府里其他大佬,比如于右任等人的不乐意。一时间,反对陈诚的声音到处都是。

陈诚动手整编国军时,裁军那点事儿只是个小前奏,真正让国军大佬们心里不痛快的,其实是后面的整编大动作。

陈诚的改编方案呢,总共是打算分三步走。

第一阶段,咱们把陆军原先的89个军给合并成了89个师。到了第二阶段,再进一步缩减到75个师。第三阶段,继续压缩到60个师。一直折腾到1946年3月,军队重新组织和军事单位调整完事儿后,人数从原来的590万降到了490多万,总共裁掉了100万人。

说起那些抗战结束后投降的变节伪军,管理起来特别严格。原本有60万人,但经过一番整顿,最后只留下了23万。

除了那些伪军,地方上的各种小团体也是裁军时候的主要目标。

拿白崇禧领导的桂系军队来说事儿。白崇禧他那一派,就是桂系,挺有特色的。

抗战结束后,他们手头还有五个军的兵力。但陈诚一出手,桂系的大本营广西那边,31军和46军就被合并成了整编46师,31军这个名号就没了。李仙洲在华中管的21集团军,本来有三个军,7军、48军、84军,结果就只有钢七军被改成了整编7师。这么一来,五个军就变成了两个军七个师,实力差了一大截。其他的像粤系部队,也就剩下了4军、60军、62军、63军、64军这几支了。

陈诚这么一搞,白崇禧在会上直接火了,吼着说:“这还打个啥戡乱战啊,再这么搞下去,仗都不用打了!”西南那些军阀们,还有那个一直以公平出名的军令部长徐永昌,也都跟白崇禧一个看法。徐永昌觉得陈诚的整军计划简直就是“坑国军”,这样下去非得把国军给“坑死”不可。就连国军里头的胡宗南系、汤恩伯系,还有势力大的何应钦系,都被整得不轻。何应钦更是被陈诚挤兑得直接跑到国外去考察了。

陈诚推行的那些改革,可以说是得罪了一大票人。国军里的小将领、地方上的派系,就连中央系里面的人也几乎都被他得罪光了。那会儿,南京城里的军官们,几乎全都在跟陈诚唱反调。

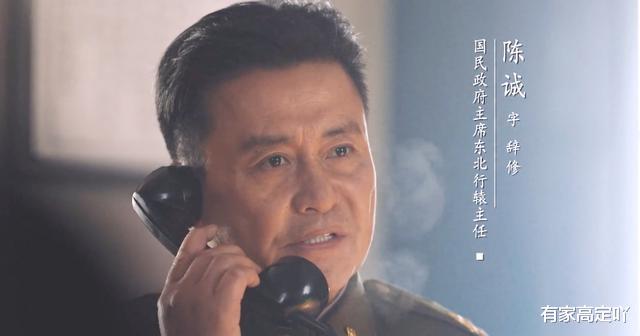

到了1947年那会儿,老蒋瞧着自己的得力干将在南京混得挺不容易,就让他以总指挥的头衔,跑到东北去监督战事。

到了东北的陈诚,压根儿没想着低调点,他又开始在那边折腾起所谓的“新花样”。一到东北,他就嚷嚷开了:“咱们行辕的头等大事,就是贯彻政府的剿匪大计。”说完,他就把杜聿明和熊式辉给晾到一边,自己独揽了东北的军政大权。除了忙着指挥部队跟我们打仗,他还把手伸进了东北的政坛,说要搞改革,其实就是“得赶紧戒掉奢侈,提倡节俭,扭转坏风气;大家各归其位,好好干活,在困难时期,得自己想办法活下去”。

不出所料,陈诚在东北推行的改革又栽了跟头。东北的国军还是老样子,对他没啥好感。就连那些在东北的国民政府官员,也都对他感到头疼。郑洞国就曾说他真是让人受不了。

自以为是、固执己见,整天绷着脸,生怕别人不敬畏他,结果把周围的人都得罪了,最后只能落得个孤零零的下场。

东野发起了猛烈的冬季行动后,陈诚在东北待了不到半年就不得不狼狈走人。他那糟糕的打仗成绩,还让不少同事在背后笑话他呢。

陈诚确实挺有本事,把火车南站跟北站给连起来了。

在解放战争那会儿,陈诚搞了个整军行动,结果在东北战场上栽了大跟头。这一来,他算是把国军上上下下、里里外外的人都给得罪了个遍,从高层领导到地方小兵,没人对他有好感,简直是走到哪儿都被骂。老蒋一看这形势,没办法,只能让他跑到宝岛那边去,先躲躲风头再说。

【为何国军内部都恨陈诚】

或许有不少人会琢磨,按照雨田君前面讲的,陈诚那是拼了老命想给国军内部来个大变样,真是费尽了心思和力气。虽说没捞到什么大功,但苦劳肯定是少不了的。可为啥到头来,他在国军将领里头还是成了过街老鼠,人人都想批斗他呢?

陈诚在国军里不受待见,说白了就是两个缘由。

首先,它触碰了不少人的钱包。

陈诚在老蒋的亲信圈子里,算是挺特别的一个。他不像何应钦那样擅长让步,朋友又多;也不像顾祝同和刘峙那样,对谁都唯命是从。陈诚做事和做人,一向以强硬出名,在他看来,不是敌人就是对手。

所以陈诚就像是个被孤立的臣子,在国军里头,他跟谁的关系都不咋地。

在国军里头,陈诚跟何应钦不对付,早些年,他俩为了第六和第九战区争得面红耳赤,何应钦手下的得力干将关麟征,还曾把陈诚气得当场吐血。至于汤恩伯,陈诚也跟他处不来。豫湘桂战役那会儿,陈诚对汤恩伯的表现大为不满,骂他没本事,还跑到蒋介石那儿告了汤恩伯一状,结果汤恩伯就被从第一战区给调走了。

他和自己亲信里头的某些中立小团体,像杜聿明、郑洞国还有宋希濂,关系都挺僵。结果,杜聿明还被从上面给调走了,去了东北以外的地方。

在地方上,白崇禧和李宗仁在两广那摊子事儿上,差点就跟陈诚动起手来。到了庐山开会那会儿,陈诚对川军的态度那叫一个差,硬是把川军的将领们惹急了,差点就在厕所里整出一场兵变来。

在人际关系糟糕透顶的时候,陈诚动手整编军队,干脆把那些人的部队都给裁撤了,还限制了其他派系将领的权力。他们能轻易买陈诚的账吗?

裁军这事儿,对白崇禧他们来说,不光是地盘和兵力受影响,更是直接戳到了他们的钱袋子里。陈诚裁的那些闲人里,好多都是国军将领的亲戚。想想看,那时候哪个国军的将领家里没有几个在后勤部门混饭吃的?这一刀砍下去,砸了多少人的铁饭碗,谁能心里痛快,谁会买账呢?

第二点,陈诚有个问题,那就是他喜欢拉帮结派,打压和自己不一样的人。

要是换徐永昌这样的人来领头搞这次改革,或者派他去东北指挥打仗,可能失败了也不会引起这么大的反对声浪。毕竟,国军的那些问题,大家心里都有数,明摆着的事儿。

但陈诚这人吧,他做起事来那叫一个果断,不管是在整理部队还是掌管东北那会儿,他都爱清理掉那些不顺眼的人,然后安插上自己的人。他吞并其他派系的部队,常用的手段就是军官对调,把自己的人安排进去,好掌控那些部队。他就爱搞这种“张三的兵让李四带,李四的兵再让赵五带”的游戏。这样一来,那些可能被裁掉的部队就开始心慌慌,对陈诚更是白眼相看。他呢,就这么把这些部队都变成了自己的人。

在东北那会儿,陈诚这人报复心挺强的。有个叫陈长捷的国军将领,他是晋绥军系出来的,以前跟陈诚有过节,顶撞过他。所以到了整军计划的时候,陈诚就使绊子,把这位比傅作义还低一级的中将给弄到编外去了,晾在一边。陈长捷当然气不顺,就联合了一帮同样被排挤的人去中山陵那边发泄情绪。陈诚呢,也不甘示弱,直接把陈长捷打发到兰州第八补给区当司令,明眼人都看得出来,那就是去管仓库的。有人私下里还打趣他,说陈长捷成了仓库的大管家了。

说白了,陈诚那些借着公事谋取私利,还有一意孤行的做法,让那些本来就不待见他的将领们心里更加不满。等到他在东北吃了败仗,这些将领们可算是逮着机会了,肯定得好好数落陈诚一番。

【雨田君说】

在雪崩发生时,每片雪花都参与了这场灾难,没谁能说自己没责任。

从陈诚这事儿能明显看出来,国军里头已经乱成一锅粥,自己人跟自己人干上了。那些大官们,成天就琢磨着怎么给同事挖坑,想吞并别人来增强自己的力量。连这些大领导都这样,这样的队伍咋可能跟我们团结一心的军队抗衡呢?