1279年,崖山海战的血色浪涛吞噬了南宋最后的抵抗力量。当陆秀夫背负幼主赵昺跳海殉国的瞬间,不仅宣告了立国152年的南宋王朝彻底覆灭,更在中国历史上留下了"崖山之后无华夏"的悲怆注脚。

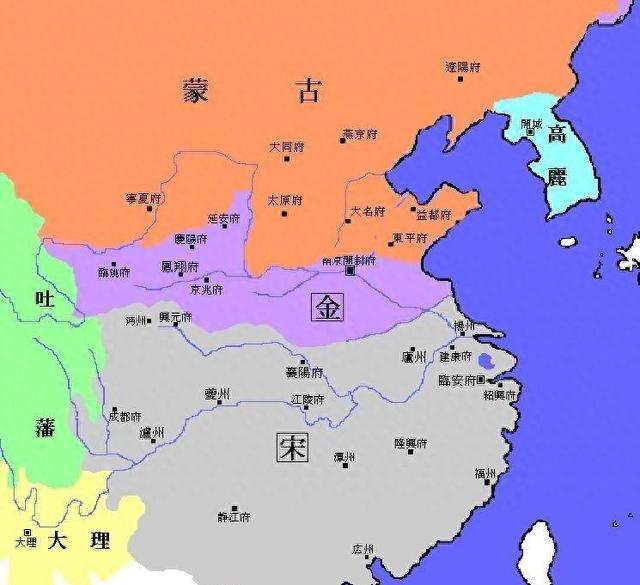

这场看似由蒙古铁骑碾压导致的亡国惨剧,实则暗藏着南宋、金、蒙元三方博弈的复杂棋局。当我们拨开历史的迷雾,会发现这场惊天变局中,每个参与者都在用自己的方式推动着历史车轮的前进。

错位的三角关系:南宋与金朝的百年博弈

错位的三角关系:南宋与金朝的百年博弈 绍兴十一年的临安城飘荡着不寻常的紧张气息。当岳飞"直捣黄龙"的誓言戛然而止于十二道金牌,南宋朝廷用一纸《绍兴和议》换来了短暂的和平。

这个看似屈辱的条约,实则开启了宋金之间长达百年的战略平衡。南宋每年向金朝输送的25万两白银和25万匹绢帛,就像一根无形的输血管,维持着这个畸形共生体的生命。

但这种平衡在1214年出现了致命裂痕。金宣宗面对蒙古铁骑的威胁,做出了令人匪夷所思的决策——放弃中都(今北京),将都城南迁至开封。这个"贞祐南迁"的决定,不仅暴露了金朝的虚弱,更将南宋推入了前所未有的战略困境。原本作为缓冲地带的中原地区,突然变成了金朝垂死挣扎的舞台。

此时南宋朝廷内部爆发激烈争论。以真德秀为首的主战派提出"雪耻复仇"的北伐主张,而乔行简等务实派则主张继续输送岁币以维持现状。这场争论最终以宋理宗"嘉定绝金"的决策告终,但南宋并未意识到,他们正在亲手拆除维持了百年的战略防火墙。

金蒙战争后期,金国依靠“关河防线”顽强抵御蒙古15年。金亡之后,南宋又独力抵抗蒙古45年。宋金在抗蒙战争中的表现证明二者结盟具有现实价值。

金蒙战争空前残酷,金国无力南顾,南宋若尽早北伐可能抢先占领地理要津,收拢汉军将校,就能够为将来抵御蒙古打下坚实基础。

在伐金与和金之间,将任何一个政策坚持到底都可能取得成功,但遗憾的是南宋未能坚持其中任何一个。

致命的战略误判:联蒙灭金背后的政治算计

致命的战略误判:联蒙灭金背后的政治算计 当蒙古使者王檝出现在临安城时,他带来的不仅是成吉思汗的国书,更是一个充满诱惑的陷阱。

1232年蒙古提出的"联宋灭金"计划,表面上给予南宋收复河南故地的承诺,暗地里却埋下了致命的政治毒药。时任宰相史嵩之在襄阳大营接见蒙古使者的场景,成为南宋外交史上最值得玩味的时刻。

此时的南宋决策层陷入了集体认知偏差。他们过分迷信"唇亡齿寒"的古老智慧,却忽视了地缘政治的动态变化。当孟珙率领的宋军与速不台的蒙古铁骑会师蔡州城下时,这场看似完美的军事合作,实则是南宋主动跳入战略陷阱的开始。

1234年正月,金哀宗自缢身亡的噩耗传来,临安城陷入短暂的狂欢,却无人察觉北方的狼烟已经悄然转向。

更致命的失误接踵而至。

宋理宗最终被"中兴之主"的历史定位诱惑,在端平元年六月发出北伐诏令。这个决策掺杂着复杂的心理:既有洗雪"靖康之耻"的夙愿,也有压制蒙古南侵势头的考量,更暗含通过军功巩固皇权的私心。

全子才率淮西兵1万余人北上,沿途未遇蒙古正规军抵抗。七月五日宋军进入汴京,发现这座北宋故都已成"白骨蔽地,荆棘弥望"的鬼城。城内遗民不足千人,粮草断绝,出现人相食的惨剧。

赵葵率淮东兵5万增援,责备全子才"滞师不进"。七月二十日,徐敏子领1.3万先锋部队西进,七月二十八日抵达洛阳。这座汉唐故都的景象更令人窒息,《齐东野语》记载"城内荒残,民无居室",守军竟靠挖掘地窖获取粮食。

当宋军主力深入河南时,蒙古突然撕毁协议。塔察儿部将刘亨安率领的蒙古骑兵出现在洛阳郊外,同时掘开黄河堤坝水灌宋军粮道。徐敏子部在洛阳东郊遭蒙古铁骑突袭,史载"士卒死伤者十之八九"。

粮草断绝的宋军开始大规模溃退。八月一日,汴京宋军因争夺树皮充饥发生内讧;九月,蒙古军队重新控制河南全境。南宋为此付出惨重代价:阵亡将士超过3万,损失战马8000余匹,耗费军粮150万石。

开禧北伐到端平入洛的28年中,南宋君主、权相与士大夫集团的关系错综复杂,各方对金的战和立场一再改变,影响了南宋对金政策的最终走向。

赵葵、全子才等人主导的"端平入洛"行动,不仅暴露了南宋军队的真实战力,更给了蒙古人撕毁协议的绝佳借口。当两万宋军因粮草断绝在洛阳城下溃败时,这个用二十万军民性命换来的教训,最终只是换来史书上一句"端平入洛,遂启兵端"的冰冷记载。

崩塌的防御体系:从襄樊陷落到临安沦陷

崩塌的防御体系:从襄樊陷落到临安沦陷 襄阳城的攻防战堪称冷兵器时代城市攻防的巅峰之作。

这座被汉水环抱的军事要塞,从1267年蒙古开始修筑鹿门堡开始,到1273年吕文焕开城投降,经历了长达六年的血腥拉锯。

南宋度宗咸淳九年(1273年)三月,当波斯人亦思马因制造的"回回炮"将九十斤重的巨石砸向樊城时,不仅是城墙在崩塌,更是南宋军民的心理防线在瓦解。这种来自西域的先进攻城器械,与蒙古骑兵的机动性形成完美配合,彻底颠覆了传统城池防御体系。

襄阳守将吕文焕也被震慑,并最终变节。吕文焕也曾坚守襄阳五年,在这期间数不清的南宋官兵献出了生命。士兵张顺身中三枪六箭,虽死后凛然如生,怒气勃发犹如活人。士兵张贵被俘后不屈而死。张贵、张顺本是襄阳的普通农民,他们在国家民族处于危难时能够挺身而出,与外敌奋勇作战,立下了赫赫战功。虽然最终双双以身殉国,但不失为死得其所。

当吕文焕打开城门之际,武功大夫、右领卫将军范天顺不愿降元,仰天大呼:“好汉谁肯降贼?死时也做大宋忠义鬼!”遂自缢而死。王福等守将"生为宋臣,死为宋鬼"的誓言,都在诉说着这个王朝最后的血性。

襄阳之战,战争持续的时间最长,战况最残酷,造成的影响也最为重大。至此南宋失去最重要的军事屏障,自此兵败如山倒,又过了短短六年,即被元朝所取代。

临安城的陷落则暴露出更深层的统治危机。

当谢太后带着5岁的宋恭帝出降时,曾经繁华的南宋都城竟无多少抵抗。这种集体性的精神溃败,折射出贾似道专权时期"公田法"改革引发的社会撕裂,以及长期"重文抑武"政策导致的国防空虚。

史书记载临安陷落时"宫室完好,府库充盈",恰恰印证了这个王朝并非亡于物力匮乏,而是败于精神萎靡。

体制性腐败:从庆元党禁到贾似道误国

体制性腐败:从庆元党禁到贾似道误国 南宋的灭亡种子,早在12世纪末的"庆元党禁"时期就已悄然写下。这场持续六年的政治清洗,不仅将朱熹理学打入"伪学"冷宫,更开启了权臣专政的恶性循环。史弥远、丁大全、贾似道等权相的轮番登场,将本已脆弱的官僚体系推向崩溃边缘。

贾似道的"改革"闹剧最具讽刺意味。

他在1263年推行的"公田法",本意是通过购买超额土地平抑粮价,却演变成强取豪夺的灾难。当江南地主被迫以市价三分之一出售土地时,这个王朝赖以生存的统治基础开始土崩瓦解。而1275年丁家洲之战的惨败,不仅让十三万宋军灰飞烟灭,更彻底暴露了这位"蟋蟀宰相"的军事无能。

科举制度的异化则从根基上腐蚀着国家机体。

理宗朝以后,科举逐渐沦为门阀子弟的晋升捷径,曾经"朝为田舍郎,暮登天子堂"的上升通道严重堵塞。当文天祥在《己未上皇帝书》中痛陈"今之士大夫,失节者多"时,这个曾经创造出灿烂文化的王朝,已经在精神层面走向了死亡。

文明冲突下的最后绝唱

文明冲突下的最后绝唱 南宋的灭亡本质上是一场文明形态的较量。当蒙古的军事奴隶制遭遇江南的农商文明,看似落后的社会组织方式却展现出惊人的战争效能。忽必烈推行的"汉法改革",巧妙地将游牧民族的军事优势与中原统治术结合,形成了独特的征服机器。

在这个背景下,文天祥、陆秀夫等人的抗争就具有了超越王朝更替的象征意义。文天祥在《正气歌》中列举的十二位历史楷模,陆秀夫背负幼主沉海的决绝身影,都在诠释着华夏文明的精神内核。而张世杰率领船队且战且退的"海上行朝",更是将农耕文明的海上生命力展现到极致。

崖山海战的结局充满历史隐喻。当二十万军民跳海殉国的消息传开,这个曾经创造出指南针、活字印刷的先进文明,却在军事技术上被反超。但正是这种文明与野蛮的激烈碰撞,为后来"驱逐胡虏,恢复中华"的明朝崛起埋下了火种。

站在七百多年后的今天回望南宋灭亡,我们看到的不仅是王朝更替的必然,更是文明演进中的阵痛。南宋的悲剧警示后人:当战略误判遭遇体制腐败,当技术创新落后于时代变革,再灿烂的文明也可能在历史的惊涛骇浪中倾覆。

但崖山海面永不消散的悲歌,始终在提醒我们:一个文明真正的生命力,不在于它是否从未失败,而在于它能否在失败中孕育新生的力量。

胡春凯

永乐朝的起义代表了什么,人能活命吗?早就应该推翻的宋