图像资料源自网络,如有侵权请联系删除。

郑州是一座倾向于自我调侃的城市,这种调侃源自对自身不足的认识,是一种温和的自我解嘲,本质上是一种难能可贵的品质。毕竟,勇于自我调侃的人比那些掩饰缺陷的人更显真诚,“真诚是强有力的武器”。按理说,这样懂得自我调侃的郑州理应受到称赞与敬重。然而,在当下这个互联网时代,我们的这份真诚有时却不幸成为了一些人攻击郑州的工具,也成了部分旁观者起哄的借口。面对这样的网络环境,郑州人该如何应对?

郑州素有自嘲传统。回顾过往,郑州这座城市并不避讳自我调侃。

郑州拥有一种自嘲的文化背景,这一传统可追溯至春秋时期。那时,郑国的贤能宰相子产面对乡校中民众的热烈讨论,若换作他国,或许早已心生不满。然而,子产选择保留乡校,为民众提供表达意见的平台。郑国这种开放包容的氛围,激发了民众的爱国情怀。

例如,春秋时期有位名叫弦高的人,他是一名牛商。某次,弦高前往成周进行商贸活动,途经滑国时,意外遭遇了准备偷袭郑国的秦军。面对此情此景,弦高沉着冷静,他决定假扮成郑国的使臣,用皮革和牛来慰劳秦军,以此向秦军暗示郑国已事先得知其来袭的消息。与此同时,他迅速派遣使者返回郑国报告情况。秦军统帅孟明视误以为郑国已做好防备,为避免徒劳无功,他选择率军先攻下滑国,随后撤退,这样一来,郑国得以幸免于难。

另一个相似的事例是烛之武劝退秦军,一位已离职的老臣凭借自己的才智协助郑国,躲过了被灭亡的危机。

孔子对稍晚于他时代的子产给予了高度评价,他认为子产展现了四种符合君子品德的行为。子产为人谦逊有礼,对待国君恭敬有加,对百姓则施以恩惠,且在管理民众时能做到有章可循。正因如此,子产的事迹被传颂,如金水河的典故以及“古之遗爱”的美谈,都被后人铭记。

战国时期,韩国在消灭郑国之后,韩在不少场合常被视作郑的延续。韩非子是位擅长自我调侃的大师,他创作了大量寓言,其中不少后来演变成了自嘲意味浓厚的成语。例如“买鞋忘尺”,用来形容人不知灵活变通;再有“郑人比岁”,讲述郑国两人争比年龄,比喻争论之事既无确凿证据,又无实际意义;“舍本逐末”则是通过买椟还珠的故事,比喻人缺乏判断力,取舍不当。以上便是三个具有代表性的例子。

目前,“自嘲”风格的笑话仍然十分流行。

目前,受外界多种因素影响,郑州涌现了不少自我调侃的趣闻。这些趣闻多由外界人士创作并传播,它们以独特的方式展现了郑州的一面。在这些段子中,郑州被赋予了各种幽默而自嘲的形象,成为人们茶余饭后的谈资。这些“自黑”的内容,不仅反映了郑州的独特魅力,也体现了城市居民乐观、豁达的心态。尽管这些段子带有一定的戏谑成分,但它们并未影响郑州在人们心中的整体形象。相反,这些轻松幽默的内容,让更多人看到了郑州的另一面,也让城市文化更加丰富多彩。

郑州在商代时期便是国家都城,同时也是中国八大古代都城之一。自隋唐至1912年,该地区一直作为州级行政单位存在。到了民国时期,全国范围内废除府级单位而保留县级单位,郑州因此成为了郑县,并维持了几十年的这一名称。与此同时,杭州也经历了类似的变更,被称作杭县。然而,在人们的普遍认知中,郑州常被提及为郑县。尽管郑州火车站一直沿用“郑州站”的名称,但仍有一些人因不了解历史情况,错误地将当时的郑州站标注为郑县站。

郑州,这座历史悠久的城市,原本应由火车的轰鸣声唤醒其古韵。然而,在广泛传播的信息中,郑州的形象已转变为一个因火车而兴起的城市,这一说法广为人知。

郑州积极投入基础设施建设,致力于桥梁、道路、地铁及高架的修建,这些项目对民众生活有着显著的积极影响。然而,由于这些工程在初期会对交通造成一定的不便,因此在公众中流传起一种说法:“郑州施工不停,日日开沟,一旦停歇,便失郑色”。

郑州拥有全国排名第二的国家重点文物保护单位,同时旅游资源也相当充沛。有人戏谑地说,郑州最大的“旅游景点”竟是郑州东站。抵达郑州东站后,其主要作用似乎变成了购票前往开封和洛阳的交通枢纽。

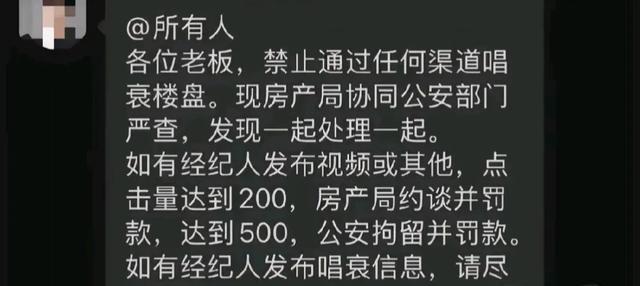

烂尾建筑是一种常见的现象,每个购入此类房产的人都值得同情,郑州同样存在这一问题。不知何时起,郑州被冠以“烂尾楼之城”的称号,不少人觉得郑州的情况最为严重,但实际上,还有其他城市的情况更为糟糕。当然,我并非意在比较哪个城市的问题更轻或更重,只是想客观地陈述事实。

近期,郑州东站的西广场与金融岛成为了热门地点,吸引了大量年轻人前往探访。在这些地方,最常见的留言内容是什么呢?只需再往前几步,就能频繁听到这样的招呼:“小伙子,需要打车吗?”或是“姑娘,你要去哪里?坐上车咱们马上出发”。

实际上,此类事例数不胜数,难以一一列举。在许多情况下,我们都能发现类似的模式在不断重复。这样的现象并非个例,而是广泛存在。若要详细列举,恐怕会显得冗长且不必要。简而言之,这类情况非常普遍,多到无法一一说明。无论是从哪个领域或角度来看,都能找到相应的例证。因此,我们无需过度纠结于具体的例子,而应更多地关注它们所反映出的普遍规律和趋势。

3. 对未来方向的一些考量在面对选择时,我们不可避免地会思考:接下来的路该如何走?这是一个关乎个人或组织发展的关键问题。不是简单地寻找一个答案,而是要进行深入的分析和权衡。我们需要审视当前的环境与条件,明确自身的优势与不足。无论是个人技能的提升,还是组织战略的调整,都需要基于现实的考量。同时,我们还要展望未来,预见可能遇到的机遇与挑战。这要求我们具备前瞻性的思维,不被眼前的困境所局限。在思考何去何从的过程中,信息的收集和整理至关重要。通过多方面的了解和分析,我们可以更全面地认识问题,避免片面和主观的判断。此外,与他人的交流和讨论也能为我们提供新的视角和启发。最终,决策的制定需要综合各方面的因素。既要考虑长远的发展目标,也要兼顾短期的实际利益。在这个过程中,保持理性和客观至关重要。只有这样,我们才能做出明智的选择,为未来的发展奠定坚实的基础。

从我们的视角出发,这种玩梗的方式颇为有趣且真挚,它不加掩饰地展现了我们的另一面向。然而,众所周知,好事往往默默无闻,坏事却能迅速传开。在当下的互联网时代,这类梗的传播速度极为迅速,一旦它们对人产生的影响根深蒂固,想要挽回就变得异常艰难。

部分城市存在通过互联网购买排名来宣传自身,以及散布不利于自己的信息的现象。即便这些行为属实,它们在网络上也难以留下痕迹。这些城市在网络上享有极佳的声誉,且精通制造声势,为自己加冕各种正面的标签。

当前社会面临人口负增长的趋势,每年减少的数量相当于一个大型县域的人口规模。为应对这一挑战,众多地区正积极采取措施吸引并留住人才。河南省作为人口众多的省份,长期以来人口外流现象显著,其青少年人口的迁移潜力无疑成为多地关注的焦点,这也成为外界对我省某些负面评价的一个缘由。今年,这股趋势甚至影响到了素来声誉良好的山东省,其发展速度之快,令人出乎意料。

因此,在每个人发表观点时,我们应当:一、力求更为客观与理智。二、当事件初露端倪时,不妨稍作等待,观察事态发展,以免过早下结论导致反转。三、对于恶意诋毁的言论,选择举报或直接忽略,避免参与争论。如此,我们的舆论氛围或将得到显著改善。