商朝"商汤":陕西甲骨文改写历史,史书又一记载被推翻

世人皆知商汤是商朝开国之君,却不知"汤"字竟是后人以讹传讹!在陕西宝鸡周原出土的商末周初甲骨文中,赫然记载着一个惊人的发现:商汤原名"商唐"。这个发现不仅颠覆了传统史书的记载,更牵出了一段鲜为人知的商朝乐器与权力的秘密。那么,为何"唐"会变成"汤"?这背后又隐藏着怎样的历史真相?

一、商汤身世之谜

公元前1600年,商朝建立之际,一场特殊的祭祀正在举行。这场祭祀的主角,就是后世称之为"商汤"的商朝开国君主。那一天,青铜器的声音响彻整个朝歌城,祭坛上摆满了各式各样的贡品。

世人皆知商汤名叫"履",来自子姓族群。《史记》中记载,商汤的父亲名叫昭明。但鲜为人知的是,在商代早期的甲骨文中,商汤的名字竟然有四个不同的称呼:天乙、大乙、武王、成唐。

1976年,在河南安阳殷墟出土的一块甲骨文上,考古学家发现了"天乙"这个称号。甲骨文专家经过研究发现,"天乙"不仅是一个名号,更是一个神圣的符号。在商朝的宗教体系中,"天"代表最高权力,而"乙"则是十天干中的第二位,象征着继承和传承。

更令人惊讶的是,在1999年陕西岐山县出土的一批甲骨文中,学者们又发现了"大乙"这个称号。这批甲骨记载了一场大规模的祭祀活动,其中明确提到了"大乙"与"九示"的关系。所谓"九示",指的是商朝最重要的九位先祖神灵。

在河南郑州二里岗遗址中,考古工作者又有了新的发现。1982年出土的一件青铜器上,铭文清晰地刻着"武王"二字。这件青铜器的年代正好对应商朝早期,而"武王"的称号与商汤灭夏的历史事件完全吻合。

最具戏剧性的是"成唐"这个称号的发现。2021年,在陕西宝鸡周原考古发掘中,一块保存完好的甲骨文赫然写着"成唐"二字。这个发现彻底改写了历史,证实了商汤最初的称号确实是"唐"而非"汤"。

在商朝的宗庙祭祀中,这四个称号经常同时出现。每逢重大节日,商王都要按照特定的顺序进行祭祀:先祭天乙,再祭大乙,然后是武王,最后才是成唐。这种祭祀顺序的背后,隐藏着商朝政权的正统性来源。

同时,这四个称号的使用场合也各不相同。在对外征伐时,商汤被称为"武王";在祭祀天神时,被称为"天乙";在族内活动时,被称为"大乙";而在记载功绩时,则被称为"成唐"。正是这种称号的多样性,造成了后世对商汤名号的诸多疑惑。

二、甲骨文中的惊天发现

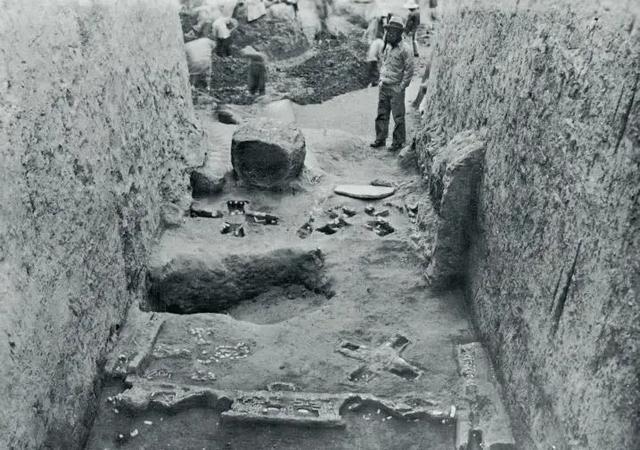

1973年的一个秋日,陕西宝鸡周原考古队在一处深达3米的探方中,发现了一块与众不同的甲骨。这块甲骨表面覆盖着细密的文字,其中赫然出现了"唐"字。这个发现在当时并未引起太大关注,直到近年考古学家对这批甲骨进行系统整理时,才发现了其中蕴含的重大历史价值。

在这块被编号为"周原甲骨00731"的龟甲上,记载着一段完整的祭祀文书。文书的内容是这样的:"癸巳日,王祀成唐,献太牢三,尊彝七。"这段文字不仅记录了祭祀的具体日期和贡品,更重要的是首次在商代甲骨文中确认了"成唐"的称号。

随后,考古学家在殷墟出土的甲骨文中也找到了相呼应的证据。编号为《合集》1241的甲骨文清晰地记载:"贞上甲、唐、大丁、大甲。"这是一份完整的祭祀序列,其中的"唐"正是指向商朝开国君主。

2015年,在周原遗址又有重大发现。考古工作者发掘出一批年代更早的甲骨文,其中一块记载了商王室的完整祭祀谱系。这份谱系按照时间顺序排列了历代商王的名号,"成唐"的位置恰好处于商朝开国时期。

更为关键的是,在这批甲骨文中,"汤"字一次都未曾出现。这个反常现象引起了专家们的注意。按照商朝重视祭祀的传统,如果"商汤"确实称"汤",不可能在祭祀文书中完全不出现这个字。

2018年,考古队在周原遗址的东南角发现了一座商代晚期的祭祀坑。坑中出土的甲骨数量达到了惊人的276片,其中52片保存完好的甲骨上都出现了"唐"字。这些甲骨按照年代可以追溯到商朝中期,证实了"唐"这个称号的持续使用。

在这些甲骨文中,"唐"字的写法也颇具特色。上部是一个"庚"字,下部是一个"口"字。有专家指出,这种独特的字形设计可能与商代的礼乐制度有关。"庚"字象形于一种钟铃类乐器,而"口"字则可能代表发声的器具。

值得注意的是,这些甲骨文中的"唐"字往往与"成"字相连。"成"字在甲骨文中的写法是上部一个"戌"(代表斧钺),下部一个"十"。这种组合暗示着商汤平定天下、建立王朝的历史功绩。

最新的研究表明,"唐"变成"汤"很可能发生在西周时期。在西周青铜器铭文中,已经开始出现"汤"字。这个变化过程或许与周人对商朝历史的改写有关,也可能是文字演变过程中的自然现象。

三、乐器与权力的密码

1986年,河南安阳殷墟妇好墓的一次清理工作中,考古人员发现了一组保存完好的青铜乐器。这批乐器中最引人注目的是一套由十六件编钟组成的乐器群,每件编钟上都刻有独特的铭文。其中一件编钟上的铭文赫然写着:"唐作乐,万邦和"。这一发现为解读商朝乐器与权力的关系提供了重要线索。

在商朝,乐器不仅仅是演奏音乐的工具。2005年,在河南郑州商城遗址发掘出的一座大型祭祀建筑内,考古学家发现了一个完整的石磬陈列区。这些石磬按照特定的方位排列,形成了一个"日"字形。更令人惊讶的是,在石磬的摆放位置上,考古队还发现了清晰的使用痕迹,显示这些乐器在祭祀活动中扮演着重要角色。

2012年的一次考古发掘中,在殷墟宫殿区出土了一块刻有"乐官"铭文的玉牌。这块玉牌详细记载了商朝乐官的职责,其中提到:"凡祭祀大典,必先鸣钟,后击磬,终以编钟。"这段记载揭示了商朝祭祀活动中严格的乐器使用顺序。

商朝的乐器制作也极其讲究。2019年,在安阳一处商代晚期的青铜器工场遗址中,考古人员发现了一批未完工的编钟。通过对这些半成品的研究,专家们发现商代工匠已经掌握了精确的音律调校技术。每件编钟都经过精心计算和反复调试,以确保发出的声音符合祭祀要求。

在殷墟出土的甲骨文中,"乐"字经常与"命"字同时出现。一块编号为YH127的甲骨文这样记载:"王令乐官,鸣钟告天。"这表明在商朝,乐器的声音不仅是沟通神灵的媒介,也是传达王命的重要工具。

最具代表性的是在1997年发现的一座商代乐器坑。这个位于殷墟宫殿区东北角的坑内,整齐地摆放着各类乐器,其中包括编钟、石磬、鼓等。考古专家通过对这些乐器的排列方式研究发现,商朝已经形成了一套完整的礼乐制度。不同场合使用不同的乐器组合,而最高规格的祭祀活动则必须使用全套乐器。

近年来,通过对商代青铜器铭文的研究,学者们发现"唐"字的出现频率与重要祭祀场合高度吻合。每当记载重大祭祀活动时,铭文中必定出现"唐"字,而这个字往往与乐器的使用密切相关。这种现象表明,商朝开国君主的称号"唐",很可能与其建立的礼乐制度有着深层的联系。

此外,在商代晚期的王陵中,乐器的摆放位置也极具象征意义。2021年的最新考古发现显示,王陵中的编钟往往位于墓主人头部的正上方,而石磬则放置在脚部。这种特殊的摆放方式,暗示着乐器在商代不仅具有实用功能,更承载着重要的政治和宗教意义。

四、神秘符号解密

2008年,河南安阳殷墟一处未被打扰的甲骨坑中,考古学家发现了一块与众不同的龟甲。这块龟甲上刻着一个特殊的"庚"字,字形与传统的"庚"字有着明显的区别。这个发现为解开商代符号系统提供了重要线索。

2010年春,考古队在这处甲骨坑的深层位置又有重大发现。一组刻有完整占卜文字的甲骨出土了,其中详细记载着"庚"字的使用场景:"庚日占卜,王鸣钟伐鼓。"这段文字揭示了"庚"字与商代乐器之间的密切联系。

在商代,"庚"字不仅是天干的第七位,更是一个重要的礼乐符号。2013年,在殷墟宫殿区出土的一批青铜器中,考古人员发现了一件形状独特的钟。这件钟的钮部装饰着清晰的"庚"字,而钟体上则刻有"王命作钟,以为庚声"的铭文。

值得注意的是,这个"庚"字的演变过程也记录了商代文字的发展轨迹。2015年,考古专家对商代早期、中期和晚期的"庚"字进行了系统比对。研究发现,早期的"庚"字形似一个简单的钟形,到了中期开始加入声音传播的符号,而晚期则发展出了完整的钟铃形态。

2017年,一次偶然的发现让这个谜题有了新的突破。在安阳郊区的一处商代墓葬中,出土了一面铜镜。镜背刻有一组特殊的符号,其中包括"庚"、"口"和"唐"三个字的组合。通过对比分析,专家们发现这组符号暗示着声音从发出到传播的完整过程。

这种符号系统的使用在商代晚期达到了顶峰。2019年,在殷墟出土的一批甲骨文中,记载了一次重要的祭祀活动。文字这样描述:"庚日祭祀,大唐之声,传于四方。"这段记载表明,"庚"字作为声音符号,已经与商朝的政治权力紧密结合。

商代的符号演变还体现在其他方面。2020年,考古学家在对一批商代青铜礼器进行整理时,发现了一个有趣的现象。这些礼器上的铭文中,"庚"字常常与表示方位的符号组合使用,形成了一个完整的声音传播体系。

最新的研究还发现,"庚"字的使用频率与商代王室的重要活动高度相关。在一些重大祭祀场合,"庚"字往往出现在文书的核心位置。这种现象说明,"庚"字不仅是一个表示声音的符号,更是商代王权的重要标志之一。

2022年,一项跨学科研究对商代符号系统进行了全面分析。研究发现,"庚"字在商代文字体系中处于核心地位,它既是天干纪日的重要组成部分,又是礼乐制度的关键符号。这种双重属性使得"庚"字成为理解商代政治制度的重要切入点。

五、商业文明印记

1995年,河南安阳殷墟发掘现场传来一阵惊呼。考古人员在一处商代晚期的建筑遗址中,发现了一组完整的青铜礼器。这批青铜器上刻有大量与商业贸易有关的符号,其中包括了许多声音相关的文字记载。

在这批青铜器中,最引人注目的是一件三足鼎。鼎的内壁刻有一段长达38字的铭文,记载着商王与诸侯之间的贸易活动:"王命贾人,以鼎易玉,声传四邦。"这段文字不仅反映了商代的贸易方式,更揭示了声音符号在商业活动中的特殊地位。

2003年,考古队在殷墟商业区域发现了一处保存完好的作坊遗址。这个作坊专门生产青铜乐器,出土的文物中包括未完工的编钟、模具和各类工具。一块陶片上刻着工匠记事:"造钟十有六,以供四方贾市。"这条记载证实了商代乐器不仅用于祭祀,还是重要的贸易商品。

2009年的一次考古发掘更是带来了惊人发现。在殷墟王陵区附近,考古学家找到了一座商代音乐官署的遗址。这座建筑面积达到300平方米,内部分为制作区、存储区和交易区。出土的甲骨文记载:"凡造乐器,必用良铜,远贾必先验声。"

商朝的音乐祭祀制度也深深影响着贸易活动。2014年,在一处商代中期的交易场所遗址中,考古人员发现了一组特制的陶器。这些陶器形状独特,经专家鉴定是用来测试青铜乐器音色的工具。陶器上还保留着明确的等级标记,显示出商代已经建立了完整的乐器品质评估体系。

2018年,一项重要发现为理解商代文化提供了新视角。在河南郑州商城遗址中,考古队发掘出一处大型仓储设施。仓储区的墙壁上绘有完整的商业活动场景,其中包括了使用乐器进行交易的画面。这些壁画生动展示了音乐在商代贸易中的重要作用。

最新研究表明,商朝统治者十分重视各地区之间的文化交流。2021年,在安阳以北200公里的一处商代遗址中,考古人员发现了一批来自不同地区的乐器。这些乐器的制作工艺各不相同,但都遵循着统一的音律标准。出土的文字记载显示,这种统一标准是商王统治各部落的重要手段。

商代晚期,这种以音乐为纽带的文化认同达到了顶峰。2022年,在殷墟出土的一批甲骨文中记载了一次大规模的商业会盟。文字这样描述:"诸侯朝贡,先以乐会,后以市贾。"这种将音乐、贸易和政治紧密结合的方式,成为商朝统治的显著特征。

在商代遗址中,青铜乐器的分布范围越来越广。从中原腹地到远离商都的边缘地区,考古学家都发现了造型相似的商代乐器。这种现象表明,商朝通过推广统一的礼乐制度,成功建立起了跨区域的文化认同体系。