永王李璘的悲剧落幕无疑是安史之乱中备受关注的一幕。在这场巨大的动乱中,李璘手持大权却骤然殒命,引发了无数的思索。此事发生在公元755年至公元757年间,即安史之乱爆发后的2年内。回顾历史,不禁令人深思:唐玄宗之子为何选择背叛,究竟隐藏着哪些不可告人的秘密?

公元755年,安史之乱如同一场山洪暴发,席卷了大半个华夏。唐玄宗被迫逃入四川避难,而随行的还有永王李璘。虽身处险境,唐玄宗对局势的掌控始终未曾放手。姜还是老的辣,他临行前任命李亨为天下兵马元帅,又任命李璘为山南东道、江南西道、岭南、黔中节度采访使,掌控江陵大都督之职。世人皆知权力斗争无情,更何况在这风雨飘摇的关键时刻。

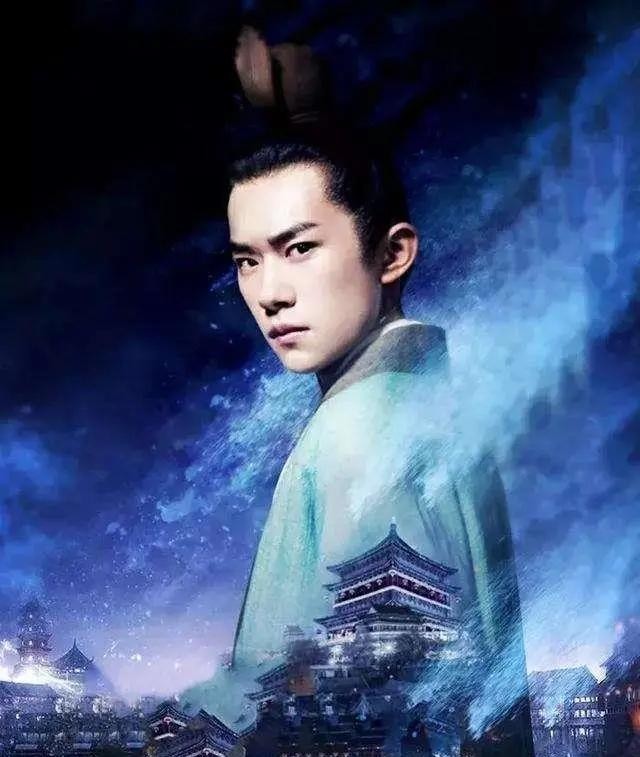

李璘作为唐玄宗的第十六子,本该享有安逸的王室生活,但命运让他踏上了一条充满荆棘的路。幼年即失去母亲的他,一直由太子李亨抚养长大。唐玄宗开元年间,李璘被封为永王,两年后又被任命为荆州大都督。这一切似乎在为他日后的悲剧埋下了伏笔。公元755年11月,安史之乱爆发后,潼关失守,唐玄宗带着李璘等人逃往四川。在途中,发生了马嵬驿兵变,大唐朝廷一时混乱不堪,唐玄宗不得已赐死杨贵妃,紧接着,长安沦陷。

太子李亨在灵武继位为帝,史称唐肃宗。此时的唐玄宗虽成为太上皇,但离开了大局的掌控。唐肃宗一即位,便对李璘的动向颇为疑虑,甚至下诏命其回蜀见唐玄宗。然而,李璘并不遵从皇命,反而招募大军,准备沿江东进。彼时唐肃宗派出的使者到达江淮,形势骤变。尽管李璘手握重兵,但感到虎视眈眈的肃宗势力后,局势紧张一触即发。

李璘的军力虽强,但关键时刻部将季广琛、浑惟明倒戈,削弱了其战力。面对这种局面,李璘率残兵退却,结果被江西采访使皇甫侁俘虏,李璘与其子李偒被杀,其余家属遣返四川。这场叛乱的迅速平息以及李璘的骤然失败令人深感疑惑。究竟李璘的意图是试图割据江淮,抑或是其他目的?这一切都未能明晰。

从史料中,我们得知唐玄宗对皇子的警惕从不松懈。即便身为太上皇,他仍然企图借助种种手段去影响局势。保留发诰之权便是其一,《旧唐书》中记载,唐玄宗虽称太上皇,但仍要求军国大事先由皇帝处理后再报知己知,并一如既往能发布诰令。这表面上简单的权力,实际上却给予他征调兵力的能力。

此外,唐玄宗派遣亲信近臣前往唐肃宗身边,以图对新皇进行潜在控制。这些精心设计的安排,似乎意在重新将皇权揽回己身。然而,唐肃宗此时得握朔方军这一强大战力,迅速稳固帝位,毅然实行一系列策略,逐一解除唐玄宗的亲信。韦见素、房琯、崔涣、崔圆等相继遭贬,唐玄宗的反制企图遭遇挫折。

更为关键的是,李璘的江南行。唐玄宗将他派往长江以南未遭战乱之地,以图募兵对抗肃宗。南下江淮的李璘虽募得大军,但唐肃宗的使者到来后,当地驻军立刻倒向皇帝。手下将领纷纷反戈,孤立无援的李璘迅速走向失败。李璘固然是唐玄宗的棋子,但在实际力量对比中,无法敌过已经名正言顺的唐肃宗。

李璘的叛乱既是唐玄宗对肃宗继位不满的反映,也是权谋争斗中一幕悲歌。马嵬驿兵变后的政治格局变化,唐肃宗的手腕与应对使局势发生根本转变。唐玄宗统治下的盛世,因胡将之叛乱与内乱之波动而显得风雨飘摇。陈玄礼、高力士等亲信在关键时刻的转向,更凸显出唐玄宗的孤立无援。李璘之死固然是权争之结果,亦是历史风波中的一朵浪花。