《请回答1988》剧照。 2024年,韩国作家韩江获得了诺贝尔文学奖,在图画书和童诗领域,韩国的作品也越来越获得读者的喜欢与认可。 在本文中,作者闫超华分享和解析了韩国童诗诗人的作品,正如他所说:“好的童诗是超越国界的,因为它展示的是全世界儿童共通的心田。”

《请回答1988》剧照。 2024年,韩国作家韩江获得了诺贝尔文学奖,在图画书和童诗领域,韩国的作品也越来越获得读者的喜欢与认可。 在本文中,作者闫超华分享和解析了韩国童诗诗人的作品,正如他所说:“好的童诗是超越国界的,因为它展示的是全世界儿童共通的心田。”  撰文 | 闫超华

撰文 | 闫超华 有时我觉得,儿童离诗歌最近,诗歌离语言最近。因为在语言的引导下,孩子可以轻而易举地通过想象完成一首童诗,并渐渐在诗意中表达自我。而一旦事物靠近诗歌,都会被诗歌的力量吸引,从而抵达语言之外的神秘地带。哪怕儿童心灵的一点点光,都可以照亮事物的轮廓,事物的形、色和纹理,就是童诗的美好形态:

儿童是世界上一点一点的光

作者:(韩)李元凤

翻译:任溶溶

世界上一点一点的光,

已经变成一条一条的小溪流。

它们有一天还将变成海洋,

当朋友和朋友合在一起的时候。

世界上一点一点的光,

是在天上流动的星星,

它们有一天还将变成宇宙。

世界上一点一点的光,

各在不同的地方,

可有一天它们碰在一起,

就像含笑的鲜花开放。

这首诗中的“一点一点的光”是如何慢慢变大的?如同词语汇聚成一首诗,光点碰撞在一起,渐渐汇聚成光的小溪、海洋、星星、宇宙。有趣的是,到了最后一节,光又变成了含笑的花朵,整首诗以“小——大——小”的运行轨迹,让诗歌形成一个闭环。诗里的“光”是什么呢?看了标题相信大家心里都明白,就是儿童。当孩子们在一起时,他们的游戏、快乐、美好与纯真不都是流动的光吗?这些光一缕一缕编织着星星:

星星

作者:(韩)姜小泉

翻译:薛舟

我会不会也是一颗星星

我在无数的星星之中寻找

银河系的星群里有没有

一颗小小的星星也在找我

总有一天我也会被发现吗

独自站在旷野里

仰望星空,招手示意

我在这儿啊

星星真的认不出这样的我吗

尽管如此,我的星星还是不怕千年万年地

寻找我吗

哪怕我已经离开这里

我的星星还会继续寻找我吗

诗人姜小泉幻想自己也是银河系中的一颗星星,当他寻找属于自己的星辰的时候,那颗星星也在寻找他,他们互为光芒。小王子曾说:“星星闪闪发光是否为了让每个人有朝一日重新找到自己的星球。”(郑克鲁译),他还这样说道:“如果你喜欢一朵生在在一颗星星上的花,夜晚你仰望天空,那是愉快的。所有的星星都百花盛开。”(同上)。花朵与星星,如同心灵与想象。就像舒比格在《当世界还不存在的时候》一书中描绘的《星星》:最初人们头上不长头发,而是花草,后来人们不堪蜂群的滋扰,拔掉头顶的花草向空中扔去,花朵留在了天上,闪闪发光,成了现在的星星……每个人对星空的向往都渴望收到遥远的回音,而这些就是明亮的诗:

回声

作者:(韩)姜小泉

翻译:薛舟

我能遇见我自己

只有站在镜子前

哦,还有另一个办法

那不是用眼睛看的镜子

而是用耳朵听的镜子

我是你——(我是你——)

你是我——(你是我——)

回声

回声是声音的镜子

也是我心灵的镜子

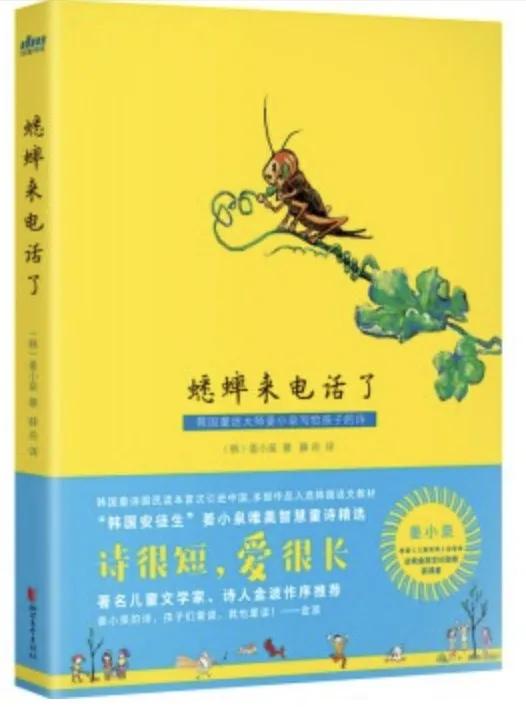

《蟋蟀来电话了》,作者: [韩]姜小泉,译者: 薛舟,出品方: 读蜜,出版社: 浙江文艺出版社,出版时间: 2020年1月。

遇见自己的方式除了站在镜子面前,还有很多种方法,只要你敢于探索。在诗人这里,原本只能用耳朵听的声音一下子成了具体的事物——镜子。试想一下,还有什么比声音之镜更神奇的呢?每个声音通过这面镜子都会折返回去,我们的心灵又何尝不是反映世界的镜子呢?而这个镜子究竟是什么?在诗歌的最后一节,诗人已经向我们说明了——回声。当你来到山谷,大喊一声,你就会明白这一切。比如,你可以喊出你的愿望、心事或悲喜……甚至,你还可以和诗人一起,画出自己的声音:

画画

作者:(韩)姜小泉

翻译:薛舟

今天我们去后山

寻找碧绿的树荫

来到俯视村庄的位置

打开蜡笔盒

灿烂的蜡笔多像彩虹

房屋、院子和花园

还有屋前的白杨树

井边成群的小鸡

统统搬到画纸上

可是,无比嘈杂的

蝉鸣声

我们又该怎么画呢

“画声音”?太神奇了,你没有听错!可是该怎么画呢?诗人自身也不清楚,这也是诗歌的神秘之处。或许,每个读者都有自己的画法,比如你可以将声音画成一缕青烟、一丝波浪、一束微光、一场风暴……当我们有无数种形式去画声音时,就有无数种方式去“画”童诗,关键取决于你对声音的回应和问候:

声音

作者:津渡

声音有一双轻快的脚

无论是多大

还是多小

只要你喊出去

就会很快不见踪影

只有一次

我对着大山喊

“你好吗——你好!”

它们很快回来了:

“你好吗——你好!”

我们真的了解回声吗?也许在回声的世界里,它们才是声音的本真?正如我们和影子的关系:“每当我看到水中/那个家伙头朝下/就忍不住冲他笑哈哈/但我本不该笑话他/也许在另一个世界/另一个时间/另一个小镇/稳稳站着的是他/而我才是大头朝下。”(希尔弗斯坦《倒影》,叶硕译)。安徒生在他的童话《影子》里也曾经描写过一个学者的影子从地面站立了起来,成了一个具体的人。这种反向思维有时恰恰是童诗产生的地方。同时也告诉我们,不要以“自我”为唯一的尺度去观看这个世界。你们看,在诗人津渡这里,声音有脚,可以到处跑来跑去,也会跑回来,用回音拥抱你:“你好吗——你好!”

我们要努力用儿童的心思去感受事物,万物皆有灵性,一旦进入它们的世界,词语的一呼一吸都蕴藏着可亲的生命。这其中,文字、语言和童诗的表情也是我们心灵的表情,这种感觉闪闪烁烁,如影随形:

影子和我

作者:(韩)姜小泉

翻译:薛舟

满月的夜晚在前院

影子和我有点无聊

影子站着发呆

我也站着发呆

影子变成了哑巴

跟他说话不回答

满月的夜晚在前院

我要和影子捉迷藏

影子也很喜欢

我们决定谁来藏

影子不想藏

我也不想藏

影子飞快地伸出手

因为我说石头剪刀布

——影子伸出了拳头

我出的是“石头”

没有人胜利

也没有人失败

影子又说石头剪刀布

因为我说石头剪刀布

——这次影子伸出了手掌

——这次我出的是“布”

还是没有人胜利

还是没有人失败

满月的夜晚在前院

影子和我都很郁闷

——赶集的妈妈还没回来

——到处都是狗的吠叫声

影子真是胆小鬼

我也有点害怕了

看吧,一个孩子和影子一起发呆、捉迷藏、做石头剪刀布的游戏……诗歌是以少胜多的艺术,诗人却通过大段的描写表现孩子和影子之间的游戏,这不光真实地反映了一个孩子长期等待的心理,更衬托出他此刻的孤单和害怕,因为黑夜降临,“赶集的妈妈还没回来/到处都是狗的吠叫声”,这是每个孩子童年时内心的写照。童诗是低语,更是交谈,它和成人诗是平等的,也是相互补充的。在这首童诗中,我们的童年被重新“塑造”,并拓宽了边界。

姜小泉(1915-1963),韩国儿童文学先驱,作家、诗人,韩国《儿童宪章》起草者之一,韩国儿童文学研究会创始人,在亚洲乃至世界享有盛誉。1963年荣获大韩民国文艺奖主奖,1965年韩国以姜小泉之名设立“小泉儿童文学奖”。他一生都在为孩子写作,著有《小相册》《红鞋子》《南瓜花灯笼》等十余部童话集与诗歌集,其中多部作品入选韩国语文教材,成为几代人的文学启蒙。他的儿童诗集《蟋蟀来电话了》语言清浅纯真。诗人金波在序言中评价他道:“他的诗显示着诗人的特异敏感,诗的触角伸入孩子们点点滴滴的生活细节中。”

等等,一只蟋蟀来电话了,我们不妨听一听它说了些什么:

蟋蟀来电话了

作者:(韩)姜小泉

翻译:薛舟

丁零零……丁零零……

白天蟋蟀给南瓜爷爷

打电话

现在,南瓜爷爷

午觉睡得正香

丁零零……丁零零……

南瓜爷爷最爱睡午觉

因为他喜欢秋日的暖阳

——这个老头呀,耳朵聋了吗

——这个老头呀,电话坏了吗

丁零零……丁零零……

——对了!他今天

肯定又在睡午觉

丁零零……丁零零……

蟋蟀不停地不停地

拨响电话铃

丁零零……丁零零……

可是,南瓜爷爷的午觉

一直都没醒

一个疑问产生了,为什么诗人姜小泉可以听见蟋蟀和南瓜打电话的声音?而我们有时却什么也听不见?因为我们丧失了想象!这里,童话成了童诗的朋友。丁零零……丁零零……没想到打电话的是一只蟋蟀。有趣的是,接电话的不是另一只蟋蟀,而是一个南瓜,南瓜藤就是它们的电话线吧。仿佛诗人慢慢将自己缩小,躲在蟋蟀旁边的南瓜叶子下观看并倾听这一幕。这只蟋蟀有什么事吗?我们不得而知,因为南瓜正在午睡,读者可以通过自己的想象填补诗中的空白。当然,一切都来源于诗人对蟋蟀叫声的联想。听,一只蟋蟀在一个很小的土洞里歌唱着,不是为了赢得听众,而是因为热爱。对此,诗人西条八十也听见了蟋蟀的通话:

蟋蟀

作者:(日)西条八十

翻译:金如莎

蟋蟀呵

蟋蟀

停在了

电话上

夜已经深了

和谁说说

心里话

秋夜里

蟋蟀

在电话上

哭泣

《一位诗人的诞生(外国卷)》,作者: 树才 / 陈诗哥 / 周其星 选编,出版社: 辽宁少年儿童出版社,出版时间:2018年。

不同的是,西条八十听见的是蟋蟀的“哭声”,这是诗人置身于蟋蟀生命的一种感受。你们瞧,一只蟋蟀深夜停在电话亭的公共电话上鸣叫,那声音仿佛在对电话另一头的某只蟋蟀哭诉自己的心声,事实上,这也可能是诗人艰辛生活的一种情感的投射。而诗人要做的,就是像蟋蟀一样,始终保持成为蟋蟀的心,并与自己所写的事物相互观察,相互了解,从中获得心灵的滋养和安慰。

好的童诗是超越国界的,因为它展示的是全世界儿童共通的心田。童诗与孩子如同两颗星,慢慢向心灵的漩涡靠近。而诗人要做的就是写下你的童诗,进而让童诗也写下你,在天上的星星全都醒来的时候:

夏夜

作者:(韩)姜小泉

翻译:薛舟

天上的星星

全都醒来的夜晚

星星似的萤火虫

在大地上捉迷藏

坐在院子里凉席上

听村中老人讲故事

扛着笤帚

追逐萤火虫

萤火虫翩翩飞

飞过牛棚屋顶

萤火虫飞走了

牛棚的屋顶上

开着洁白的葫芦花

这时,在诗的尽头,我听见一个声音传来——“儿童是世界上一点一点的光”。这束光指引着我们的生命通过未知的黑暗与宇宙……

本文为独家原创内容。作者:闫超华;编辑:王铭博。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。 最近微信公众号又改版啦 大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

最近微信公众号又改版啦 大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标