尊敬的各位朋友:“读此文之前,麻烦您点击一下“关注”既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!”

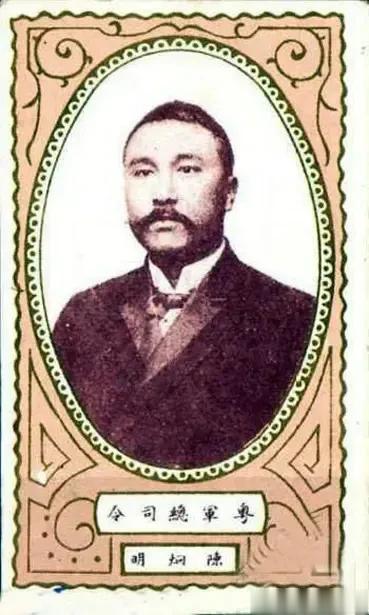

北洋时期,华夏大地局势动荡,各方势力在政治舞台上激烈角逐,局势变幻莫测。陈炯明,这位曾以“广东王”之名称霸一方的人物,其一生堪称一部波澜壮阔又充满争议的传奇。在大众认知尤其是历史课本记载中,他长期被贴上“叛徒”标签,炮轰总统府事件致使孙中山仓皇逃亡,这一事件仿佛成了他无法抹去的历史污点。然而,历史并非简单的黑白分明,当我们怀着敬畏之心深入探寻那段历史,会发现“陈炯明背叛孙中山”背后有着更为复杂深刻的缘由。

早期经历与合作基础

辛亥革命前夕,陈炯明已在广东省政治舞台初露锋芒,他满怀革命理想,投身反清革命浪潮,积极参与多次武装起义。黄花岗起义时,他担任敢死队长,冲锋陷阵,带领队员与清军殊死搏斗,其英勇无畏的精神令战友们敬佩不已。惠州起义中,他作为革命军首领,振臂一呼,激励起义军为推翻清王朝奋勇拼搏。这些经历不仅奠定了他在革命阵营中的重要地位,也为他积累了雄厚的政治资本和军事力量。

彼时,孙中山在海外漂泊多年,虽16年未回国,但他积极宣传革命思想,募集革命资金,为国内革命事业提供了重要支持。尽管孙中山与陈炯明早期活动轨迹不同,一个在海外为革命奔走,一个在国内浴血奋战,但共同的革命目标将他们紧密相连,他们更像是并肩作战的盟友,相互尊重、默契配合。

后来,陈炯明凭借卓越才能和过人胆识,在广州组建7个旅,成为实力强劲的军阀,并出任广东都督。当孙中山在广东就任非常大总统时,外界支持寥寥,陈炯明的力量成为孙中山重要的依靠。他们携手为广东革命事业和政治稳定努力,共同憧憬着开创全新局面。

合作破裂的根源

选举分歧:民主程序的争议

1921年4月,200多名议员齐聚广州召开非常国会,孙中山坚持实名投票,最终当选大总统,《中华民国政府组织大纲》也在此次会议通过。该大纲虽明确大总统产生方式与权限,却未明确任期,且政务、军务、内阁等事务皆由大总统一人决断,权力缺乏有效制约。

陈炯明得知后强烈反对,他一向尊崇法律和民主,认为依据总统选举法,总统应由两院联席选出,出席议员至少需达全国议员三分之二(580人以上)才有资格进行选举。而当时广州国会议员仅200多人,不足众议院人数一半,在他看来这是对法律和民主制度的公然破坏,与北洋政府的恶劣行径并无二致。此外,国民党党章规定党员需绝对服从党魁并签字效忠,陈炯明批评这与封建社会君臣关系相似。基于对民主制度和政治程序的坚守,他坚决抵制孙中山担任此大总统,这一行为引发轩然大波,成为两人矛盾的导火索,使合作关系出现裂痕。

北伐之争:统一道路的分歧

孙中山是坚定的武力统一派,他视北洋政府为阻碍国家发展的毒瘤,坚信只有通过北伐推翻北洋政府,才能实现全国统一,改变中国积贫积弱的局面。

陈炯明则不同,这位前清秀才出身的政治人物个性温和,有着不同的政治抱负。他对法国联邦制度颇为欣赏,主张联省自治,认为中国地域广阔、情况复杂,不应轻易发动战争。他更倾向于先在广东进行民主建设,发展经济,推行民主政治,将广东打造成模范省份,吸引其他省份效仿,以和平渐进方式实现国家统一。

在北伐问题上,两人观点背道而驰,矛盾不断激化,每次讨论都充满火药味,让原本融洽的关系变得紧张。

对苏态度:国际合作的差异

在对待苏联的态度上,孙中山与陈炯明也存在巨大分歧。孙中山为寻求革命支持,积极与苏联联络,苏联的援助在一定程度上推动了他领导的革命事业。

陈炯明却坚决拒绝与苏联合作,他认为这是引狼入室。1920年,列宁派密使波特波夫拜访陈炯明,当时陈炯明在南部军事实力强大,密使表示愿支持他武力统一中国,并提供海参崴的军械,但前提是承认外蒙独立,陈炯明义愤填膺,严词拒绝,他深知国家主权不容侵犯,不愿为一时利益牺牲国家主权和领土完整。这种对国际合作的不同态度,进一步加剧了他与孙中山之间的矛盾。

政治承诺:南北和谈的纠葛

当时中国南北政府对峙,局势微妙。孙中山多次宣称,只要北洋政府总统徐世昌下台,他也会同时下野。1922年6月2日,徐世昌宣布辞职,然而孙中山却拒绝辞职,这一行为令社会各界大失所望。

陈炯明对此极为反感,他认为闹革命、武力颠覆北洋政府是因为北洋军阀破坏临时约法、践踏民主宪政,如今临时约法已恢复,护法运动成功,就不应再执意军事北伐,而应通过和谈实现国家统一,他深知内战会让百姓受苦。孙中山拒绝辞职并坚持北伐的做法,让他们之间的关系陷入更深危机,合作关系岌岌可危。

炮轰总统府事件的真相

在种种矛盾不断积累下,最终爆发了陈炯明炮轰总统府事件。但这一事件的真相并非表面那般简单。实际上,陈炯明并非想置孙中山于死地,他只是希望孙中山能够兑现承诺,与徐世昌一同下台。开炮前,他还特意派人打电话通知了孙中山,这表明他并非完全不顾及孙中山的安危,或许心中还保留着对昔日盟友的一丝情谊。

孙中山随后登上英国炮舰,前往上海法租界。这一事件被视为陈炯明“叛变革命、叛变孙中山”的标志性事件,从此他被视为叛徒。但从深层次看,陈炯明反对的并非孙中山本人,而是孙中山的诸多做法,他反对破坏宪法的选举,反对发动北伐破坏南北妥协。1925年孙中山在北京逝世时,陈炯明送去挽联:“唯英雄能生人,杀人,功罪是非,自有千秋青史在;与故交曾一战,再战,公仇私谊,全凭一寸赤心知。”挽联中既有对往昔情谊的怀念,也有对自身行为的辩解。

陈炯明“叛变”的深层原因

资历与地位的影响

陈炯明与孙中山处于同一时代,在同盟会中分工不同,孙中山负责宣传与募集资金,陈炯明主抓军事武装。在黄花岗起义、惠州起义等重要活动中,陈炯明发挥了关键作用,在很多人心中,他与孙中山是平等的伙伴关系。

当时孙中山并非一呼百应、拥有绝对权威,同盟会内部不少人自认为名气与贡献不逊色于他,陈炯明便是其中之一。例如援桂战争时,南洋华侨捐赠的12架飞机和60多万银元,皆是冲着陈炯明的面子。这种资历和地位上的平等感,让陈炯明在面对分歧时敢于坚持己见,甚至不惜与孙中山决裂。

对局势看法的分歧

陈炯明是前清秀才,后就读于广东政法学堂,深入研究过各国政体,对世界政治格局有深刻理解,他欣赏美国邦联制度,主张各省停止战争、各自发展,待成熟后联合成联邦式国家。

孙中山是医学专业出身,虽未系统学习政治理论,但凭借对革命的热情和敏锐政治洞察力在革命道路上探索。他认为国家腐朽已深,必须彻底推翻北洋政府,否则革命不能停止。

陈炯明觉得以当时广东的地盘、兵力和资金,不具备与全国军阀对抗的实力,应先专注发展,不可好高骛远。孙中山则认为革命刻不容缓,当年30多人就敢起义,如今有3万多人更应积极行动。两人对局势看法的严重分歧,导致在政治决策上难以达成一致,最终走向分裂。

历史评价与反思

北伐最终取得胜利,陈炯明却失势,在国民党历史书写中被定义为叛徒,他流落香港,生活颠沛流离。后来日本人拉拢他,邮寄支票,他不为所动,坚决拒绝。最终,他在贫病交加中去世,甚至买不起棺材,只能用为母亲准备的棺材,其一生充满悲剧色彩。

陈炯明的一生充满争议,他在辛亥革命前为革命事业做出了贡献,对民主制度的坚持和对国家主权的维护值得肯定。然而,他炮轰总统府的行为给革命事业带来巨大冲击,也让他背负了“叛徒”骂名。

孙中山与陈炯明都有自己的政治理想,只是理念不同。对于他们的是非功过,不能简单地用“忠”与“叛”评判,而应从更全面、客观的角度分析理解。历史是复杂的,每个历史人物都受特定历史背景和社会环境影响。通过重新审视陈炯明这一历史人物,我们能更深入了解北洋时期的政治局势和社会变革,从中汲取经验教训,为今天的社会发展提供启示。

在留言区,欢迎大家共同讨论,分享自己对陈炯明以及这段历史的看法,让我们一起在思想的碰撞中,更接近历史真相!!

以上是个人观点,没有任何倾向!请谨慎辨别!同时祝大家蛇年大吉大利,我会分享更多历史事迹,希望大家多多支持,并给予评价,我们一起探讨,相互学习!共同进步,大家有什么好的建议或者我有什么错误,希望大家帮忙指正,本人定虚心接受,并加以改正!最后谢谢大家的支持,您们的支持是我写作的动力!