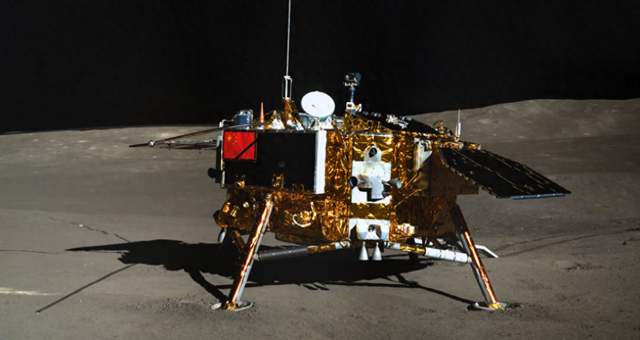

月球南极的天坑里藏着能点燃人类星际野望的「固态火种」——当中国航天科技集团首次公布嫦娥七号将用「太空袋鼠式」弯腿着陆技术钻进永久阴影区时,全世界航天控制室都响起了数据警报。

1、2030载人登月基地选址,进入倒计时?

据环球网消息,这种能屈能伸的探测器不仅要挑战零下230摄氏度的极寒炼狱,更要解开困扰科学界半个世纪的谜题:深埋于撞击坑底的水冰,究竟是月宫仙子打翻的酒酿,还是星际移民的诺亚方舟?

相比美国阿尔忒弥斯计划执着于在月球赤道插国旗,中国航天人显然在下更大一盘棋。嫦娥七号装备的可变形着陆支架,其精妙程度堪比武侠小说里的梯云纵——在激光雷达扫描到障碍物的0.3秒内,六条仿生机械腿能自动完成屈伸调节,配合缓冲发动机实现10厘米级精度定点降落。

更颠覆性的是「跃迁式探测」模式。当探测器完成主着陆区勘察后,还能像跳格子游戏般在3公里范围内进行二次弹跳,这相当于让地质学家同时拿到显微镜和开山斧——既能用伽马射线谱仪分析冰层同位素,又能用冲击钻获取深部样本。航天科技五院工程师透露,这套系统在青海雅丹魔鬼城测试时,硬生生在盐碱地里刨出了两米深的「人造月坑」。

选择2030载人登月倒计时节点亮出这张技术王牌,中国航天显然在下一盘「明棋」。当NASA还在纠结如何把冰箱大小的制氧设备搬上月面时,嫦娥七号若真能找到可利用水冰,相当于直接解锁「月球基地建设」的游戏加速包——电解水获得氧气和氢燃料,将让中国月球科考站的供电系统甩开太阳能电池板两个世代。

2、中国航天,正在进行“三级跳”

当2020年嫦娥五号从月球风暴洋挖回1731克「土特产」时,恐怕连中国科学家自己都没料到,那些灰色粉末里竟藏着改写行星化学教科书的证据——每吨月壤含120克羟基水的发现,如同在撒哈拉沙漠里找到矿泉水瓶盖。

这个看似微小的数字却引爆了连锁反应:美国行星科学研究所紧急重测阿波罗样本,印度空间研究组织把月船三号着陆点向极地偏移15度,而中国航天则默默铺开了「三级跳」战略蓝图。

从嫦娥五号的蜻蜓点水到嫦娥六号的背面深潜,中国探月工程上演着现实版「升级打怪」。去年完成人类首次月背采样的嫦娥六号,其岩芯管穿透月壤的瞬间,传回的压力曲线意外暴露了分层地质结构——就像CT扫描发现月球皮肤下的「血管网络」。

这些数据让科学家意识到,当年阿波罗飞船在月面「沙滩拾贝」式的采样,可能错过了真正的宝藏矿脉。如今嫦娥七号直扑南极陨石坑的死亡禁区,相当于把地质锤换成了金刚钻。

这场太空掘金竞赛正在重塑行星科学权力版图。NASA去年发布的「月球水冰分布图」显示南极区域有95%置信度的水冰沉积,但分辨率仅限公里级;印度月船三号的热探针甚至没撑到钻透月壳就被高温焊死。嫦娥七号携带的「透视三件套」——中子能谱仪、红外成像仪、微波雷达,组合探测精度可达厘米级,这相当于在百米外不仅能看清可乐罐,还能分辨出里面装的是零度还是无糖。

更让国际同行坐立不安的是中国探测器的「野蛮生长」速度。嫦娥五号的采样封装系统还是标准「罐头生产线」,到嫦娥七号已进化出智能分选功能——对着陆区5平方米内的矿物颗粒进行X射线荧光秒级分析,优先抓取含水疑似物。

3、中国的军事经济双重布局,看懂了吗?

月球南极那些终年黑暗的撞击坑,正在成为21世纪版的「波斯湾」。当NASA用阿尔忒弥斯协议圈占所谓「安全区」,印度月船三号着陆器在距离预定含水区289米处硬着陆瘫痪时,中国航天工程师却在实验室里破解着更危险的方程式——如何让探测器在-230℃的死亡冰湖表面完成「冰上芭蕾」。

五角大楼2023年秘密报告显示,1立方米月球水冰可电解产生620公斤液氧液氢燃料,足够让反卫星武器在轨机动次数提升47%。

当美国SpaceX星舰用38台发动机蛮力挣脱地球时,中国探月团队正用「四两拨千斤」的智慧布局:嫦娥七号若能精准锁定水冰坐标,相当于在38万公里外的战略高地提前埋下输油管——未来任何穿越地月空间的飞行器,都不得不考虑这个「加油站」的筹码价值。

更精妙的是中国选择的科技叙事策略。高调展示柔性着陆技术细节,如同在航天竞技场亮出「肌肉记忆」。