考察一幅书法作品的时候,人们往往看重的是它的笔墨及气韵是否到位,有的书法家因为笔墨驾驭能力强,创作出来的作品有自然而然的书写感,就会被认为是一幅好作品。但是,也有的人书法家在创作时,并没有完全遵从古人的法度要求,个性十分强烈,虽然看不出是出自哪家哪派,却因为笔墨的缘故,也会被认为是好作品。

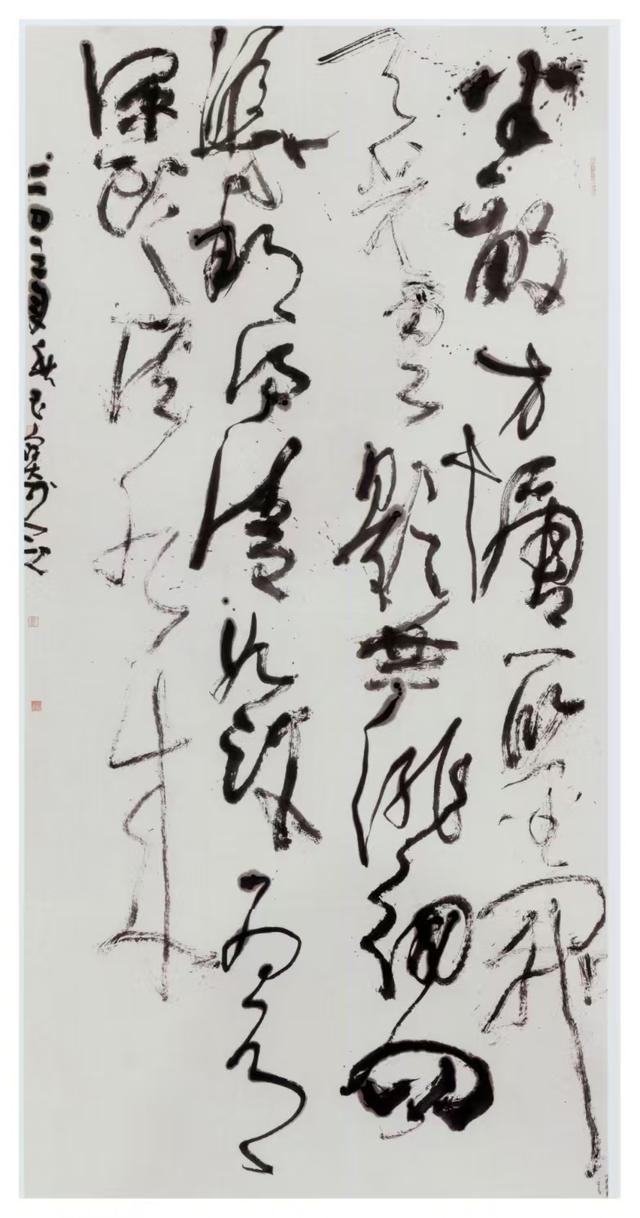

上面这幅楹联作品,是某届全国书法大赛上的一幅入展作品。为什么这幅作品能入选全国书法展?在评委看来,这幅行书作品主要是写得笔墨到位,散淡自然,并且表现出了书法的意境之美。其实,在当代书法家的眼里,一副好的书法作品,不仅是要有好的传承,还有一个更为重要的表现方式,就是要写出书法的笔墨与情致。

在这幅楹联作品中,首先是作者对笔墨的驾驭能力十分娴熟。不论是重墨,还是枯笔,都做到了娴熟驾驭,尤其是在枯墨上,我们似乎可以看出每个笔毫所行走的轨迹依然是那么清晰。以前北宋书法家米芾在这方面是十分重视的。他强调用笔要“八面出锋”,就是除了要把笔尖、笔肚表现出来外,更要把笔毫细致到每个锋上,最终达到万毫齐力的目标。而这幅作品中尽管使用了笔毫的细致,也可见作者在书写过程中把行书当作楷书来写。

在意境的表现上,作者使用了书法艺术性的方法,在一个一个的对比中完成了它的艺术性思想。先是墨色上,作者并没有使用浓的涨墨形成块面感,而是在字中完成了对浓墨的渲染,它与下半部多个字的枯墨形成了鲜明的对比关系,这样一来,就把矛盾关系交代得十分清楚。在大小、高低、宽窄等矛盾中,作者也强调了这些对比关系,这是楹联作品中最为需要的,有的人在处理楹联作品的字的大小关系时,往往会写得几乎一样大小,就失去了书法的艺术性,从而让意境表现无法得到完全实现。

在取法上,有的人可能会只认为,既是“二王”的,就要表现出“二王”的风格,既是宋人的,也只表现出宋人的风格,殊不知,这样一来,在评委的眼里,这是学得少、很单一的,底子不厚,入展的可能性就不大。而这幅作品,以章草为根基,也融入了晋唐及宋人的行书风格,因此,它是一幅融合作品,但还有人认为,这样的楹联作品字形不规整,写得很丑,其实,只要我们从当代那些书法大赛上入展的作品来看,字形是否好看,并不能作为衡量书法好坏的标准,只要有学古与创新的基础就可以了。

但是,对于这幅行书楹联作品,也引发了许多书法爱好者的讨论和热议。有的人说,这幅作品入展全国书法大赛,实在是不可取,字没有骨力,没有可学之处,与古人的书法相比,完全是幼儿园的水平。也有人认为,这是行书吗?怎么看不出来像王羲之那样的魏晋风度?还是算了吧。但也有人觉得,这幅楹联作品如果从展厅中观看,一定很有观赏度。

对于这幅作品和上面书法爱好者的讨论,大家还有哪些看法?欢迎在评论区留言发表观点,一起讨论。

想了解更多精彩内容,快来关注书法古今