你知道家里突然停水时,那种抓狂的感觉吗?

但如果你住在云南,可能连“突然”的机会都没有——某些地方的缺水程度,早就让水龙头成了摆设。

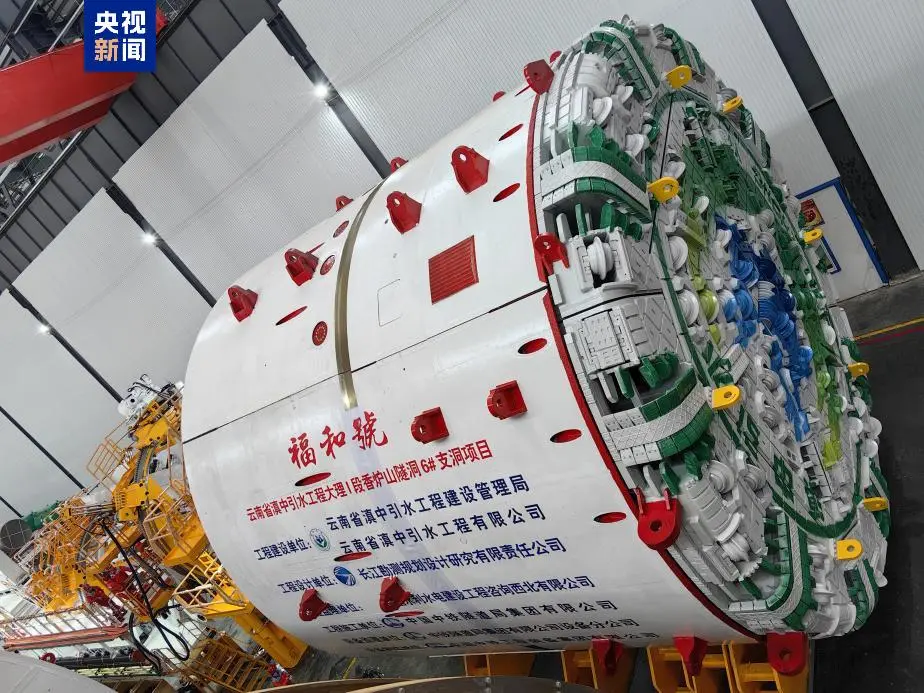

但就在最近,有个重达2500吨的钢铁巨兽下了生产线,它被取了个吉利的名字叫“福和号”。

这玩意儿既不是航母也不是火箭,却能决定1112万人未来能不能痛快洗澡。听起来像科幻片道具?但它要干的活,可比电影刺激多了。

云南的地质学家看到施工图纸都得倒吸凉气:香炉山隧洞6#支洞,光是名字就透着股“要命”的气质。

这里的地层软得像橡皮泥,随便挖两铲子,岩层能变形到你亲妈都不认识;断层带里全是碎石,相当于在豆腐渣里打地洞;更别说地下藏着高压水,分分钟给你表演“水漫金山”。过去修这种隧洞,施工队得做好用命换进度的准备。

但“福和号”的狠劲儿在于,它把10层楼高的功率塞进了190米长的身体里。156,728kN推力什么概念?

相当于同时启动160台重型推土机对着山体狂顶。最绝的是它还自带“防滑链”——遇到8.92%的陡坡,双动力系统能让这个巨无霸像壁虎一样牢牢扒住岩壁,管片拼装速度比老式工法快40%,工人再也不用担心被塌方活埋。

你以为这就是极限?它肚子里还藏着更离谱的黑科技:30米超前探测相当于给岩石做CT,注浆系统像打美容针一样把松散岩层加固;遇到特别脆弱的区段,锚索钻机直接往深处钉8米长的“钢钉”。

最骚的操作是排渣系统——每小时300立方米的渣土,足够填满半个游泳池,但这家伙边挖边排,连气都不带喘。

有人可能要问:花这么大代价挖条隧道,值吗?看看数据就懂了:滇中地区34个城镇,过去三年旱到地裂,农民守着开裂的水库欲哭无泪。

等这条664公里的地下巨龙贯通,每年输送的34亿立方米水,足够让3400万人实现“洗澡自由”。按现在的施工速度,原本要干到2035年的工程,可能提前一年半就能让水流进千家万户。

但别以为这只是台没有感情的挖洞机器。设计团队给它装了个“最强大脑”:实时监测岩层应力变化,自动调节推力大小;遇到危险断层,自己就会减速保命。这么说吧,它比90%的老司机都懂什么叫“安全驾驶”。

这个钢铁巨物的诞生,本质上回答了更重要的问题:凭什么只有中国能把这种“地狱级”工程变成现实?

有人总爱吹嘘外国技术多先进,却看不见自家后院的奇迹——在香炉山隧洞之前,全球没有一台单护盾TBM敢同时挑战软岩变形、高压涌水和断层破碎带三重暴击。不是外国人不够聪明,而是他们缺少一个关键要素:肯为民生工程押上国运的魄力。

看看投资账本就懂了:698亿元砸进滇中引水工程,相当于每个云南人平摊1500元。这笔钱要是拿去盖摩天大楼,早够建三座上海中心大厦。

但国家选择把钱埋进地底,因为决策者清楚:与其在天际线刷存在感,不如把真金白银变成老百姓拧开水龙头就有的安全感。这种选择背后,藏着对发展逻辑的根本认知——基建狂魔的终极目标不是炫技,而是让最偏远的山村也能享受现代文明的红利。

技术突破更值得细品。当“福和号”的双动力系统在8.92%坡道上稳如老狗时,很多人没意识到:这个看似简单的机械结构,实则是材料科学、液压传动、智能控制三大领域的交叉突破。

全球能造火箭的国家有十几个,但能把2500吨的精密设备送进地下15公里玩“极限操作”的,目前只此一家。更绝的是,从设计到下线仅用14个月,这种速度放在制造业大国也堪称恐怖。

但最震撼的细节在施工日志里:每天掘进20米的背后,是地质雷达每30分钟扫描一次岩层,是每片管片误差不超过0.5毫米的苛刻标准。这些数字不像GDP那样耀眼,却实实在在保障着施工人员的生命安全。

比起某些国家把工人当耗材的做派,中国工程团队把“人命大于天”刻进了每个螺栓——毕竟,再伟大的工程也得由活着的人来享受。

说到民生账本,数据更触动人心:工程贯通后,曲靖、楚雄等地的农业灌溉保证率将从47%飙升至75%,相当于给干裂的土地装上人造动脉。

那些曾经因争水引发的村斗,那些凌晨三点排队接水的老人,那些用浑浊窖水做饭的家庭,都将成为历史记忆。这种改变不亚于一场静悄悄的社会革命——当基本生存资源不再稀缺,人与人之间最尖锐的矛盾自然消解。

深层次看,滇中引水工程暴露了一个被忽视的真相:超大规模基建的本质,是把国家意志转化为物理现实的艺术。

从青藏铁路到港珠澳大桥,从南水北调到西电东送,这些工程都在反复验证一个公式——当千万人的需求凝聚成共同目标,再叠加系统化工程能力,就能创造出改写地理格局的奇迹。这种能力不是天上掉下来的,而是用七十多年时间,在无数失败教训里淬炼出的“中国解法”。

回看“福和号”驾驶舱里的操作界面,那些跳动的参数正在书写新剧本:每小时300立方米的排渣量背后,是矿山机械产业的全面升级;10,000kW装机功率之下,是特高压输电技术的厚积薄发。

就连看似普通的管片拼装流程,都藏着建筑工业化的未来密码。这些细节拼起来,就是中国制造的底气——我们既能造手机芯片,也能造重器铁甲,两手都硬才是真本事。

工程的震撼力还在于它打破了空间魔咒。当水流穿越664公里山脉,把金沙江与滇中旱地连成一体时,本质上是在重构人与自然的关系。那些祖祖辈辈“靠天吃饭”的村落,第一次拥有了对抗干旱的武器。

这种改变不是征服自然,而是用科技搭建起和解的桥梁——既要发展,也要青山,这才是可持续发展的终极答案。

每台轰鸣的TBM都是国家能力的试金石。为什么总说“集中力量办大事”?因为从设备研发到施工协调,需要调动23个省市、106家单位的资源,需要统一地质、水利、机械、电子各领域的天才头脑。

这种级别的协作,放在其他国家可能光扯皮就要十年,但我们用制度优势把它压缩成可执行的工期表。这不是某个天才的灵光乍现,而是整个系统的精密运转。

那些奋战在地心深处的工人,同样值得被看见。

当“福和号”以156,728kN推力向前挺进时,操作员正在40℃高温中紧盯仪表,注浆工人穿着被泥浆糊住的防护服作业,安全员在潮湿隧道里日行三万步。

这些不被镜头记录的普通人,用血肉之躯托举着超级工程。他们或许说不出什么豪言壮语,但墙上那句“宁可汗湿衣,不让民等水”的标语,就是最朴素的信仰。

当工程全面竣工那天,我们看到的不仅是水流过闸门的壮观景象。那是国家承诺的兑现,是科技实力的实证,更是对“发展为了谁”这个根本问题的回答。

从黄土高坡到云贵高原,从雪域边疆到江南水乡,中国正用钢铁与智慧编织一张保障14亿人生存尊严的安全网。这张网里没有虚头巴脑的概念,只有拧开水龙头就喷涌而出的清泉,只有万家灯火里飘出的饭菜香。

这个重达2500吨的钢铁造物在地下狂飙时,其实揭示了一个更本质的规律:国家的跃升从来不是抽象的概念,而是无数具体问题的解法库持续扩容。

当“福和号”用156,728kN推力碾碎岩层时,它同时也在打破另一种无形壁垒——那些曾被地理条件锁死的生存空间,那些因资源匮乏被压抑的发展可能,都在机械轰鸣中重新获得定义权。

有人总把国家发展想象成遥不可及的宏大叙事,却忽略了最朴素的真相:每项超级工程的落地,本质是在为亿万普通人拓展生活半径。

滇中引水工程贯通后,农民不必再为抢水械斗,主妇不用半夜守着滴答的水管,孩子能喝上符合卫生标准的水。

这些细微改变堆叠起来,就是文明最扎实的进步。国家机器的强悍,不在于它能造多炫酷的装备,而在于它愿把顶级资源配置到最基础的民生需求。

这种发展逻辑的珍贵之处在于确定性。当“福和号”以每天20米的速度稳定掘进,当注浆系统以95%覆盖率加固岩层,背后是整套工业体系在托底。

从特种钢材到液压传感器,从智能控制系统到地质建模软件,每个环节的成熟度共同构成了“敢啃硬骨头”的底气。

这种确定性投射到个人生活,就是旱区母亲知道明年庄稼不会绝收,山区教师相信学校不会再因缺水停课。国家的强大,最终要兑现成普通人触手可及的安全感。

但发展的馈赠从来不是单方面的施舍。当“福和号”的10,000kW功率在地下点亮时,它也在为整个产业链充电。

生产盾构机轴承的东北老厂,研发超前探测技术的深圳团队,培训隧道技师的云南职校——这条价值链条上的每个环节,都在解决国家级难题的过程中完成自我升级。

这种互动关系如同齿轮咬合:国家发展提供舞台,行业进化反哺国力,最终形成越攻坚越强大的正循环。

更深层的启示在于风险消化能力。面对香炉山隧洞15%的断层破碎带占比,如果放在某些国家,可能光环境评估就能拖上十年。

但中国选择用技术创新对冲地质风险:用30米超前探测预判危机,用锚索钻机8米纵深加固化解隐患。这种思维模式同样适用于发展命题——当外部环境充满不确定性时,唯有持续提升自身系统的韧性,才能把“黑天鹅”变成“盘中餐”。

资源的调配哲学更值得深思。698亿元投资不砸向地产泡沫或金融游戏,而是变成埋在地下的输水动脉,这本身就是发展观的宣言。

它证明了一个国家的成熟度:当别人沉迷于即时享乐时,我们选择把财富转化为抗风险资产;当某些地区还在为短期利益内耗时,我们已经用664公里隧洞编织跨世纪的保障网。这种长线思维,恰是破解发展焦虑的密钥。

从更广阔的时空维度看,34亿立方米年引水量的终极价值,不仅在于解渴,而在于重塑人与资源的相处模式。

当金沙江水穿越山脉滋润干涸土地,实际是在证明:人类完全可以用技术打破地理宿命,但必须对国家能力有足够信任。

这种信任不是凭空产生的——它来自青藏铁路列车准点翻越冻土带,来自港珠澳大桥在台风中纹丝不动,更来自“福和号”在塌方风险前依然保持300m³/h排渣效率的稳定表现。

发展的奥秘或许就在那些不被聚光灯照射的细节里:当盾构机操作员把管片拼装误差控制在0.5毫米,当注浆工人顶着40℃高温完成第1024次无缝灌注,这些看似微小的坚持,实则是国家精度与国民品格的共同淬炼。

一个民族的崛起,从来不只是英雄的史诗,更是无数普通人把份内事做到极致的总和。

当我们将目光投向地下15公里的作业面,看到的不仅是钢铁与岩石的对抗,更是一种发展哲学的生动实践:用集体突破解决个体困境,用系统优势弥补自然缺陷,用持续创新兑换未来权益。

这种模式没有照搬任何教科书,却在云南群山中开辟出最鲜活的发展样本——在这里,国家力量不是冰冷的行政命令,而是具象为清流涌出水龙头的温暖力量。

所以你要是再听说哪个超级工程开工时,别急着把它看作与自己无关的“国家大事”。

那个在地下默默掘进的钢铁巨兽,那些在实验室熬红眼睛的工程师,那些在图纸上反复推敲的设计师,他们其实在共同完成一项更伟大的任务:把发展的红利,变成每个中国人晨起洗漱时指尖流淌的幸福。

这或许就是国家与个人最深刻的关系——我们建造时代,时代滋养我们。

我是大深红,一个爱国的逗比,陪你一起笑看中国崛起!