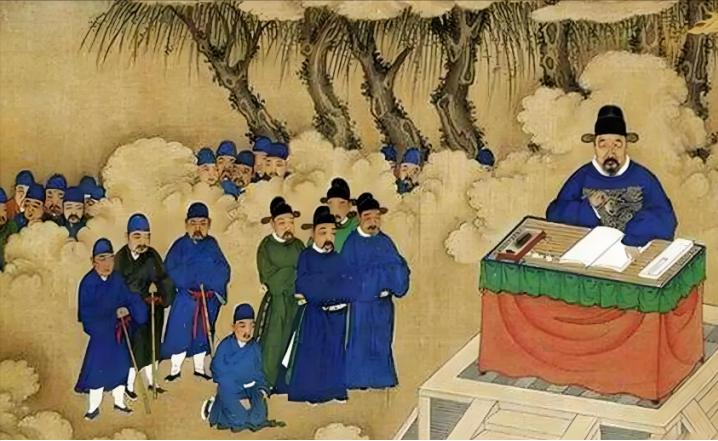

古功臣名将大都逃不出“狡兔死,走狗烹”的下场,而明朝也不例外。

据统计,陪在朱元璋身边,为其呕心沥血,打下大明江山的功臣名将一共有三十四位之多。

但最后能安享晚年不过寥寥四人,朱元璋为何不敢动他们?其中是否另有隐情?

朱元璋在起步初期,为人仁厚,最好招贤纳士,吸引了不少人才。

并且他知人善任,尤其是草根出身的人才,只要有人才,便放手让其大展拳脚。

朱元璋这样的性格,与暴虐成性的陈友谅、优柔寡断的张士诚形成了鲜明的对比。

在刚加入起义队伍的时候,朱元璋从一名四处“乞讨”的和尚找到了自己存在的意义。

在军队中,他再也不用担心温饱问题,而是可以更好的施展拳脚。

很快便得到了头领郭子兴的赏识,不但让他跟随左右,还给他找了一个漂亮老婆——马皇后。

虽然这时候的“马皇后”还不是皇后,但她性格温柔,还会读书写字,知书达理。

这段时间应该是朱元璋最幸福的日子,各路起义军团结一致,没有外忧内患的日子。

但这段日子并没有持续太久,变故便来了。

因为红巾军一共有五个派系,随着起义军的扩张,关于利益分配的问题变得尤为严重。

于是几个派系开始大打出手,甚至有几个将领都被残忍杀害。

面对错综复杂派系纷争,与其内斗,不如向外扩张,拓展属于自己的军队!

于是朱元璋决定回乡招募起义兵,没想到回到老家后一呼百应,迅速组建起一支强大的红巾军。

朱元璋带着这批老乡,不断吞并元军营地,实力也在飞速扩张。

同时,随着名气越来越大,大量的人才也在涌向他。

最先加入的是李善长,也是从此刻开始,朱元璋开始从一个普通的农民起义军头领,逐渐走向正规军。

李善长纠正了朱元璋很多坏习惯,并且帮他处理好了各个将领之间的矛盾,将“团队建设”提上了一个新高度。

紧接着,开国谋士朱升为其制定了“高筑墙”、“广积粮”和“缓称王”的建国方针。

顶级谋士加超级武将,朱元璋彻底成为了一方霸主,并且很快攻下了应天府,也就是现在的南京。

自从占据南京后,朱元璋开始广招贤士,甚至还专门修建为谋士居住的场馆,专门来接待他们。

从农民起义军走出来的朱元璋,手底下最不缺的便是武将,最缺的自然是文臣谋士。

所以这段时间,是朱元璋对文臣谋士最好的一段时间。

这般礼遇也获得了回报,因为当时被誉为天下第一谋士的刘伯温被朱元璋的行为打动了。

有了刘伯温的加持,就相当于刘备求来了诸葛亮。

如果想创建一个新王朝,必须能文能武,绝对不能偏科。

而朱元璋正好凑齐了这两种顶级人才,于是在接下来的战争中无往不利,战无不胜。

仅仅用了八年时间,朱元璋便统一了中原地区,成功称帝,史称大明王朝!

也是在这时候,朱元璋慢慢发生了改变。

身为农民起义军出身的他,这一路走来,不知经历了多少夜晚的担惊受怕,才能坐到皇位!

没背景、没靠山,他能靠的只有自己!

而且他深知自己带兵不及遇春、蓝玉,计谋不如善长、伯温,而自己最擅长的便是用人。

但是人心隔肚皮,今天此人能用,那明天呢?后天呢?

之前在打仗,可以用“荣华富贵”为诱导,将这些人为己所用。

现在打完仗,已经分好功劳了,他们下一步又该图谋什么?

明朝建立后,四方平定,朱元璋的工作重心从打仗转移到朝政。

但是“守天下”和“打天下”完全不同,战场上军令不可违,而治理国家时却处处被臣子以各种“理由”掣肘。

这让习惯直来直去的朱元璋十分不满。

相比朝堂上的勾心斗角,朱元璋明显更擅长于战场上的真刀真枪,这也导致他越发厌烦这些侃侃而谈的“朝臣”。

在唐宋时期,宰相制度是制衡君权的一大手段,在很多重大决策中,丞相的意见非常重要。

但朱元璋并不能接受这样的制度,于是开始第一次杀戮。

首当其冲的便是丞相胡惟庸,作为明朝第二位丞相,也是历史上最后一位丞相,他的生死改写了历史发展进程。

胡惟庸是开国丞相李善长推荐的,两人都是淮西人,跟着朱元璋一步一步爬上来的。

也正是因为根基深厚,所以在朝堂上独断专行,无人敢惹。

有好几次关乎朝廷命案都是他一人办理的,并没有向上请示朱元璋。

没过多久,另一名开国元勋,甚至可以说是建立明朝的第一谋士刘伯温,因和胡惟庸不和而被毒死。

这触及了朱元璋的底线,便对其党派诛杀殆尽。

胡惟庸身为淮西勋贵,党派大都是跟着朱元璋一块打江山的开国功臣,其中除了胡、李二相及宗族,还有陆仲亨、唐胜宗一众开国名将。

朱元璋一共杀了三万多人,一度杀的群臣人人自危。

胡惟庸案后,丞相制就此消失在历史长河中。

第二次杀戮是“空印案”,以及第三次杀戮的“郭桓案”,这两次都是因“贪污枉法”而引起的。

空印案,顾名思义,就是提前在空白的官方批文上盖上官印,剩下的内容随意填写。

因为当时赋税多以“钱粮”为主,钱财还好说,但粮食在运输储存过程中难免有损耗。所以经常造成上缴数额与验收数额对不上。

各层级官员为了方便,每次只盖章,不写数额,到最后才将数据补全。

这样的操作给了很多官员可乘之机,反正最后才会将数据补全,所以中间层层克扣,中饱私囊。

这件事被曝光后,作为掌管全国钱财的户部侍郎郭桓成为调查对象,锦衣卫也对此“全力调查”。

空印案与郭桓案分头调查,又杀了七、八万人。

蓝玉案是朱元璋最后一次起杀心。

蓝玉作为开国名将,在平定天下时立了汗马功劳,并且还是太子朱标的心腹。

这样的人才,本是朱元璋留给儿子的最强武将。不曾想,朱标突然生病暴毙,这导致本属于太子集团的军事力量突然不受控。

此时的朱元璋已经迈入花甲之年,他深感自己时日无多,为巩固朱家子孙后代地位,他选择再次提起屠刀。

借“造反”之名,将蓝玉和常遇春一派全部抓起来问斩,将明朝最后一批武将几乎杀尽。

废丞相、杀文臣、屠党派、戮武将,一番操作,朱元璋将开国功臣近乎杀完。

杀了这么多年功臣名将,活了下来还剩下谁?

因为朱元璋出生于草根,在元朝腐朽的压迫下,遭受了无尽的苦难,所以他对“腐朽的统治阶级”恨到极致。

为了更好的监管这群臣子,便成立了最早的“特务机构”——锦衣卫。

在那个年代,锦衣卫是对官场的降维打击,能在锦衣卫监视下活下来的臣子,都不是寻常人。

而下面这几位更是难得,在34位明朝开国元勋之中,是唯四能安享晚年之人。

其中名气最大的便是信国公——汤和。

汤和也是朱元璋的老乡,刚揭竿造反的时候,汤和便加入了郭子兴队伍,和朱元璋共事。

从那时候,两人成为至交好友,一直到明朝建立。

即使功成名就后,汤和也没有选择留在京师享受荣华富贵,依旧常年在外征战,替明朝平定叛乱。

汤和直到62岁时才告老还乡,养老也没有选择富饶的都城南京,也是回到凤阳老家。

他一生任劳任怨,从不妄加干预朝政,完全可以称得上“劳模”代表,最后在老家活了八年,70岁安然辞世。

同样活下来的徐达,同样是农民出身,早早的便加入了朱元璋起义军,按照现在来说,这是原始股。

早期的徐达跟着朱元璋四处征战,后来建都南京后,他并没有像汤和那样,为了避嫌,刻意远离南京。

徐达反而是留守京都,兢兢业业一生,最后病死南京。

而剩下的两人便是养子沐英和大舅子郭英。

沐英小时候的身世和朱元璋相似,被收为养子,十二三岁时便开始上阵杀敌。

沐英极其重情义,马皇后死时,一度哭到咳血,而兄长朱标死后,更是悲痛欲绝,最后身染重病而亡。

郭英一生也十分谨慎,虽然贵为皇亲国戚,但他没有恃宠而骄,反而连年驻守苦寒边疆,从未有过怨言。

即使晚年被朝中大臣弹劾,但一众大臣依旧没有抓到其把柄,可见其为人谨慎。

朱元璋因早期苦难身世,导致登基后对权贵打压尤为狠厉,有功有过,但终为大明王朝打下了坚实的根基。

历朝历代,功臣名将难免逃出功高盖主的罪名。