什么是安徽?

安,定也!

徽,善也!

这里北枕中原,南控荆楚,西牵鄂豫,东引江浙。长江与淮河在此并流,黄山九华山双峰对峙,自古物华天宝,人杰辈出。

灵秀的新安江、白墙黛瓦的徽派古村,纵横三百年的徽商,唱尽江淮烟雨的黄梅戏。

无不诉说着,安徽灵动的山水诗画与深厚的文化底蕴。可谓是“一省风雅半江南,万里江山看皖韵”

1667年,安徽正式建制称省,康熙取自安庆、徽州(今黄山)两府首字,合二为一,取名“安徽”,寓意此地安宁祥和,文化昌盛。

那么,旧社会安徽是什么样?你知道吗?

正好,笔者收集了1896年——1948年安徽各地的老照片。

让我们通过这些影像,回看旧社会的安徽风貌!

△1946年合肥包公祠,一群女教师来这里参观合影。

合肥襟江带淮,为皖之中,自古人杰地灵。周瑜、包拯、李鸿章、段祺瑞、冯玉祥、张治中、杨振宁都是合肥人。

△1941年亳州城墙,涡河静静从城墙下流过。

△1938年宣城龙首塔,雄浑挺拔、庄严古朴。

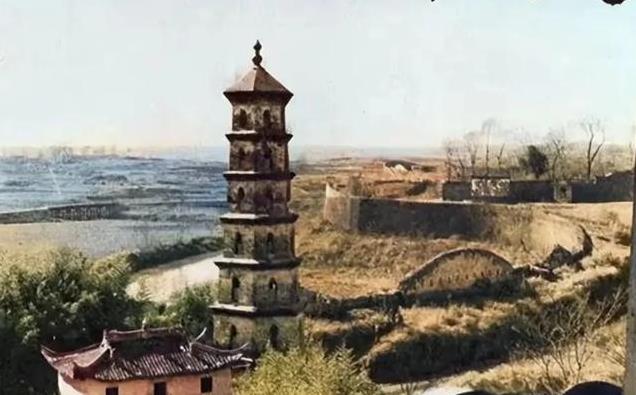

△1920年滁州通济桥,与大圣塔遥遥相望。

△1920年代,马鞍山采石矶附近的货船,这应该超载了吧?

△1936年蚌埠市区,还看不到现代化痕迹。

△1912年宿州城墙,一群清朝人推着独轮车,从护城河上通过。

△1930年合肥明教寺

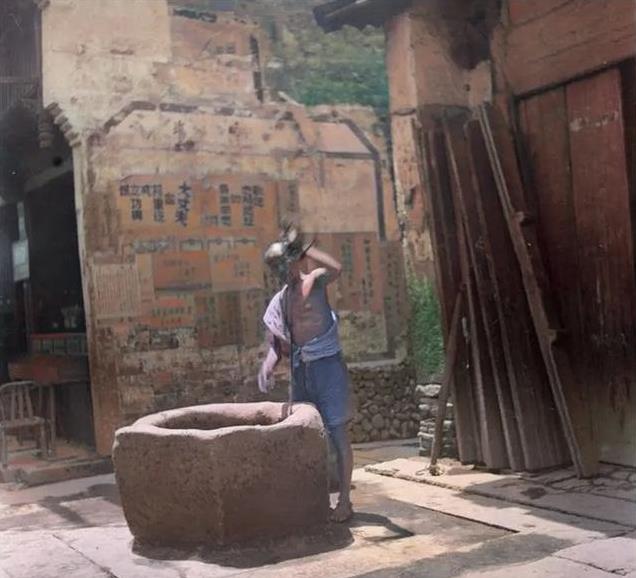

△1945年,六安城内的水井。

△1896年芜湖中江塔

△1945年蚌埠二马路

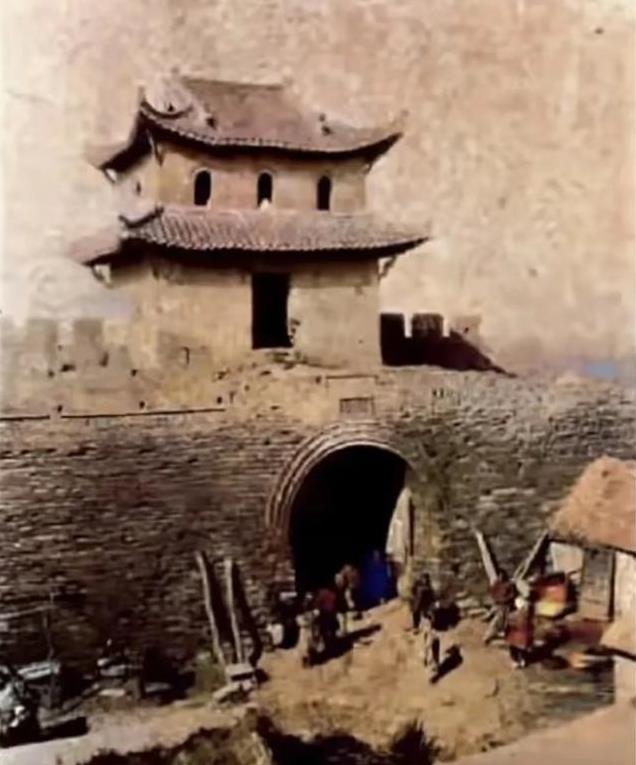

△1905年安庆城门,当时安庆是安徽省会,因此城门修的高大坚固。

△1938年,沦陷后的合肥,一群日军士兵,大摇大摆从武威门进城。

△1940年合肥南门大街,路两边出现了电线杆。

如今这里位置是,合肥长江路与孝肃南街交叉口。

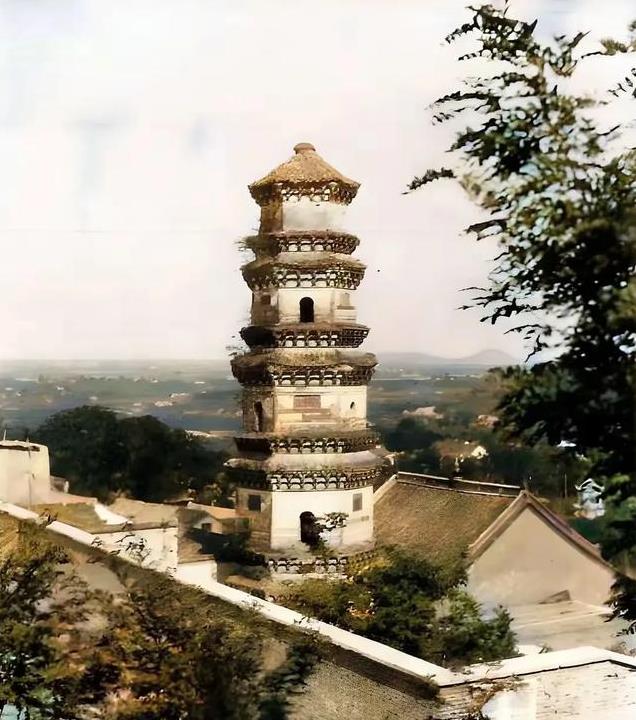

△1908年的安庆振风塔,白墙黛瓦的徽派民居,簇拥在四周。

△1935年的宣城南楼,如今这里是风景秀丽的“鳌峰公园”

△1938年6月12日,安庆陷落当天,日军耀武扬威的进城

△1896年的芜湖码头,人们坐着圆形木盆,接驳大船上的乘客。

△1930年的徽州村落,满满田园风光。

徽州的“徽”字,上下是山水,左右是人文,一片毓秀钟灵的福地。

如今这里主要位于黄山市境内。

△1925年的黄山迎客松

△1929年的芜湖赭山塔。

△1929年,一家出来春游的芜湖人,从衣着就能看出,芜湖当时的繁华富庶。

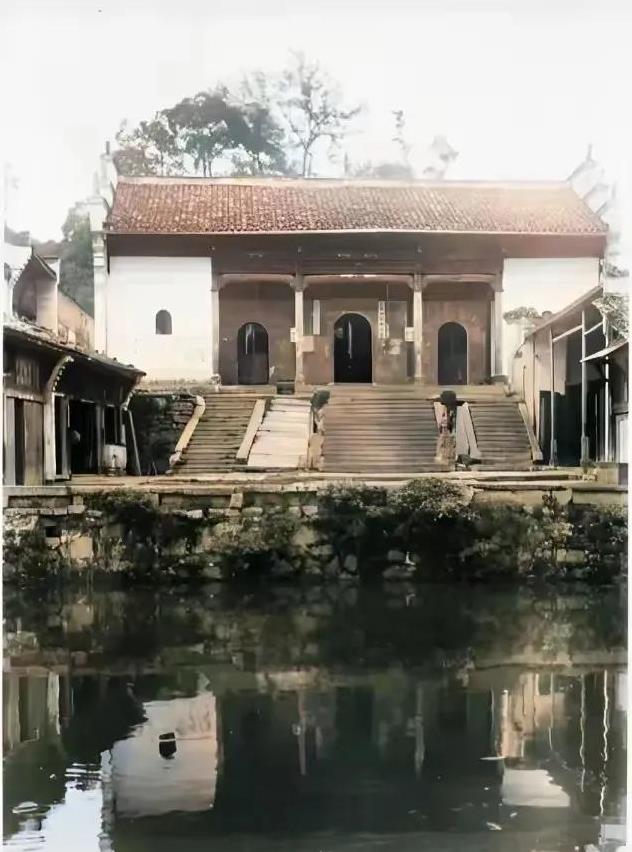

△1928年的池州九华山化城寺。

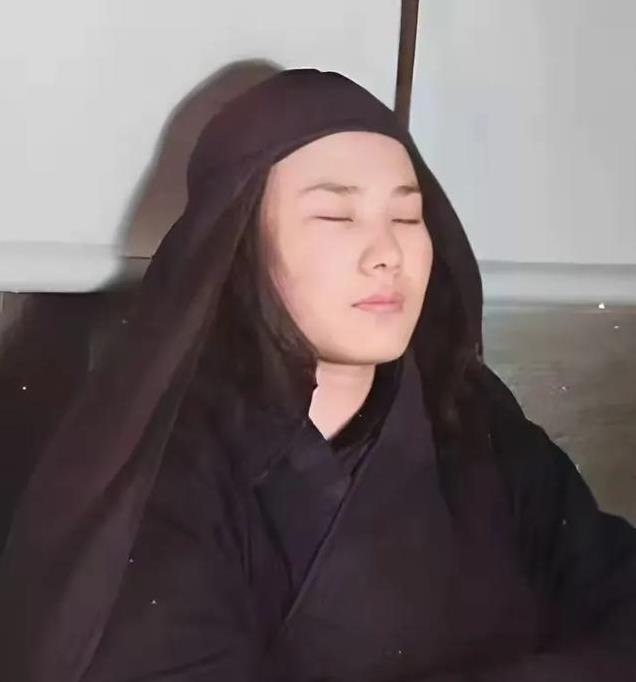

△1928年,九华山上的一位尼姑,正在打坐参禅。

△1906年的安庆小孤山,三面环水,直插江心

△1920年代,六安淠河上的码头。

△1906年的宿州城门,旁边是一溜茅草房。

△1937年12月,日军占领下的滁州

△1938年,凤阳临淮关镇,日军辎重联队,正在这里集结。

△1938年的蚌埠龙子湖,日军的汽车,被游击队砸毁后扔进了里水里。

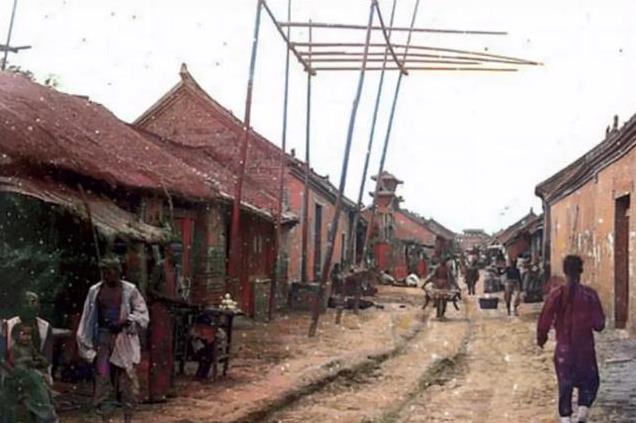

△1942年,阜阳城内的街道,建筑风格和安徽南部明显不同。

淮河从安徽穿过时,联手长江,将安徽分成了皖北、皖中、皖南。

这三个板块,不仅地理环境不同,文化习俗也有很大差异。

△皖北接近中原文化(亳州、阜阳、宿州、淮北、蚌埠、淮南)

皖中自带淮扬气息(合肥、六安、滁州、安庆,以及芜湖、马鞍山的部分地区)

皖南颇有江南风韵(宣城、黄山、池州、铜陵,以及马鞍山、芜湖的部分地区)

△1935年,铜陵冲河的一条支流,水流清澈平缓。

△1940年代,淮北城内的街道,一支迎亲队伍,敲锣打鼓经过。

△1948年,萧县的黄口车站,一队国军士兵,登车赶往淮海战场。

从这些老照片,我们看到了旧社会的安徽,除了火车和偶尔出现的电线杆,几乎看不到现代化的痕迹。

和如今的繁华相比,完全就是两个不同的世界!