太保,这是个官职的名字,在咱们国家以前的封建王朝里头,太保跟太傅、太师一块儿被人们叫做“三公”,那可是朝廷里头级别最高的大官,属于正一品。

常看清朝宫廷剧的朋友,肯定常碰到有人被封为“太子太保”。这个头衔跟“太保”比起来,要低一档,它是个从一品的荣誉头衔,说白了就是只有好处,没实权。

按理说,辛亥革命后溥仪退了位,封建王朝就该画上句号了,官职的名字也得换换新的。但奇怪的是,在蒋介石的国民政府里头,有那么15个人,他们还是沿用着老封建时候的官职名称。大家伙儿就把他们叫做复兴社的“十三太保”。

这是一群深得蒋介石信赖与重用的人,个个本领高强,一时风头无两。但他们的最终归宿,却是大相径庭。

为啥明明是15个人,大家却叫他们“十三太保”,而不是更直接的“十五太保”呢?这个“太保”的名头,到底有啥特别含义,能有多大的分量?

【“十五太保”还是“十三太保”?】

蒋介石有两个头衔大家伙儿都知道,一个是当过中华民国的头头儿,总统;另一个呢,就是黄埔军校的校长。

只要是黄埔军校毕业的国民党大官,他们都爱管蒋介石叫校长。蒋介石也挺喜欢这个叫法,觉得这样既不那么正式,又能显示出师生情谊,比光提官职来得好听多了。

1931年,“九一八”事变一闹起来,蒋介石的日子就不好过了。日本人老是想搞点小动作,共产党呢,也越来越强大,这让他觉得危机四伏,压力山大。

站在高处真是冷得要命,蒋介石心里压力大得要命,心里窝火得很,总得找个机会发泄一下。要是对宋美龄发火,那可真是不敢,毕竟他们结婚才没多久,再加上宋家的势力,他根本得罪不起。那怎么办呢?只能是找自己那些得意的弟子们当替罪羊了。

1931年冬天,蒋介石把贺衷寒、邓文仪、刘建群等十多号人喊到了自个儿家里,然后把大门一关。他那犀利的眼神,一个个地从这些人脸上扫过去。接着,他的脸色一变,换上了副愁苦的样子,唉声叹气起来。

大家心里直犯嘀咕,不知道为啥,谁也不敢吭声,只能小心翼翼地站着不动。心里头跟揣了只兔子似的砰砰直跳,可脸上还得硬撑着,装得跟没事人一样。

看这帮人还是这么榆木疙瘩,蒋介石立刻气得不行,大声吼道:“看看现在的局势,日本人都骑到我们脖子上了,共产党还在那儿捣乱,你们自称是黄埔军校的精英,我平时待你们可不薄。我那些优秀的学生都哪去了,怎么都不见了,就剩你们这群银样蜡枪头,咱们党要是没实力,革命可就泡汤了!”

这十几号人,个个都是国民党里响当当的角色,平时都是趾高气扬的,没想到这回被蒋介石一顿狠批,脸上颜色变换不停,一会儿青一会儿红,那叫一个难堪。

蒋介石瞅见大伙儿都闷不作声,又长长地叹了口气,好像一下子苍老了许多。他没心思再瞧这些人,轻轻丢了句“会议结束”,随后就转身上楼去了。那些“优等生”们,一个个呆若木鸡,愣在原地不知所措。

众人相互对视,头上直冒冷汗,心里憋屈得很,于是决定去餐馆聚一聚,来个“思路大碰撞”,琢磨琢磨蒋介石到底打的啥主意。

贺衷寒,那可是“黄埔三杰”里的一员大将,跟蒋介石混了好多年。他听着周围人叽叽喳喳地讨论,心里突然一亮,开口说道:“我琢磨过校长的想法了,他现在最头疼的就是日本人和共产党那边太难搞,咱们总是慢人家一拍。要不咱们自己搞个秘密情报小组,提前把敌人的动静摸透,然后瞅准时机给他们来个措手不及,这样一来,咱们党不就稳赢不输了嘛。”

大家一拍脑袋,顿时明白了过来,都夸贺衷寒是个出类拔萃的人物,特别会琢磨上面的心思,真是高手中的高手。

借着酒劲儿,大伙儿琢磨着得给这个特工团体起个霸气点的名字。既然是奔着咱们中华民族重新崛起的目的,那就干脆叫它“中华崛起团”吧,简单点儿,就叫崛起团。

目标一旦定下来,剩下的事儿就顺畅多了。大家商量后,决定让贺衷寒、酆悌、腾杰、康泽这四个人来负责搞“复兴社”的准备工作。

1932年3月1号,蒋介石点头后,复兴社悄悄在南京搞了起来。蒋介石是这个社的真正老大,而贺衷寒他们15个特务大佬呢,自称“太保”。

蒋介石心里跟明镜似的,知道特务组织这玩意儿上不了台面,跟他苦心经营的形象完全相反。因此,这事他不能摆在明面上说,只能让手下自己琢磨去。从这里就能看出,他心思深沉,很有一套领导手腕,把厚黑学那一套玩得挺溜。

这就是蒋的诡计多端,他表面一套背后一套,暗地里干着龌龊事儿,明面上却还要装出一副正人君子的模样。而且,他早就盘算好了后招,要是哪天复兴社的事儿露馅了,他就能把贺衷寒推出来顶锅,自己好抽身而退。

咱们聊聊“复兴社”的人员组织吧,说实话,它跟《水浒传》里梁山好汉的那个聚义厅挺像的,说不定他们一开始就是照着那个样子弄起来的。

水泊梁山聚集了一百零八位好汉,每个人都有自己独特的星宿名和绰号,座次分得清清楚楚。说起来,复兴社一开始也有个十五太保,他们也是有排名的,具体是这样排的:

大太保贺衷寒,他是复兴社的头号人物,也是贡献最大的那个。

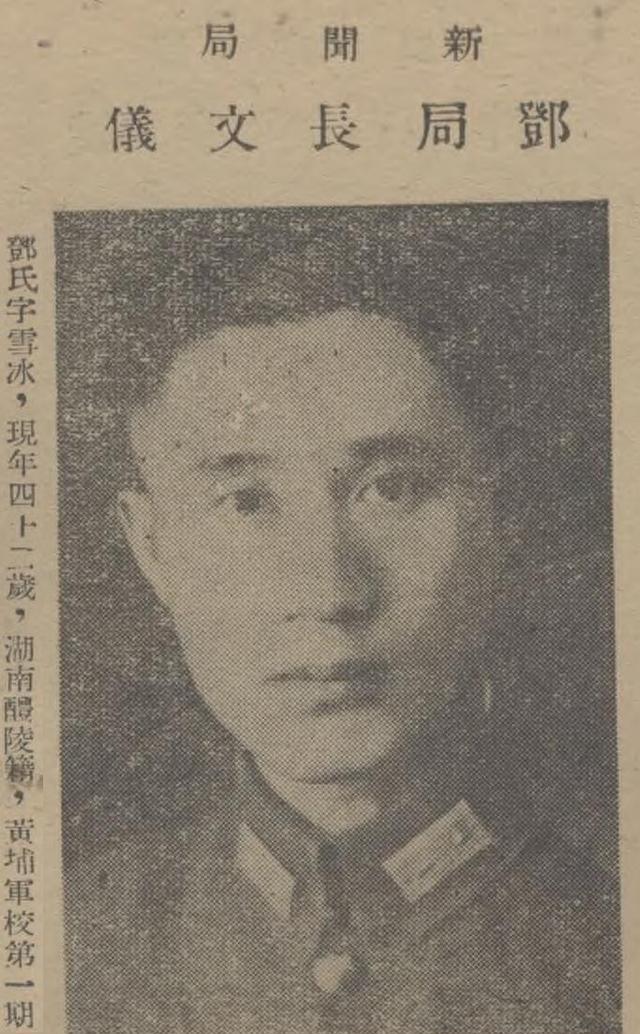

二太保名叫邓文仪,他主要管的是思想方面的工作,还有宣传这块儿。

刘健群,人称三太保,他虽然不属黄埔直系将领,但文采飞扬,口才了得,在我们社团里,他是出了名的智囊高手。

四太保康泽,黄埔军校第三期毕业生。除了复兴社外,他还是别动队和三青团的重要创建者之一。

胡宗南,人称五太保,在黄埔系学生里头,那可是名声最响当当的一个,晋升速度跟坐火箭似的,早早就拿到了上将军衔,头一份儿。

六太保名叫桂永清,他的主要任务是训练特务。

七太保郑介民,他是军统里的大人物,接了戴笠的班。这家伙在特务这行当里混了很久,经验老到得很。

八太保名叫潘佑强,他是蒋介石的忠实粉丝,对蒋介石崇拜得五体投地,眼里根本容不下其他人。在复兴社里,他算是挺特别的一个,除了蒋介石,其他人对他都不感冒,都不待见他。

九太保葛武柒这人,能力一般般,就爱弄些虚头巴脑的东西。他老想着让复兴社的兄弟们都换上蓝色制服,搞出个“蓝衣帮”来,但可惜啊,没人搭理他这茬。不过葛武柒这人轴得很,从那以后,他自己天天穿着蓝衣服,好像对蓝色特别上瘾似的。

十太保中的梁干乔,他是一位理论家,专注于研究反共理论。他的工作成果为蒋介石的公开讲话提供了丰富的素材,起到了重要的幕后推动作用。

肖赞育,人称十一太保。他这人性格正直,做起事来一把好手,可就是不太爱掺和世事纷争,各门各派的斗争他从不参与。他就喜欢埋头读那些圣贤书,整个人都显得特别脱俗。

十二太保里头有个叫曾扩情的,他主要管的是国军的政治训练这块儿。他的任务就是提升士兵们的政治觉悟,好让他们死心塌地跟着国民党干,跟共产党死磕到底。

腾杰,人称十三太保,是个法西斯的死忠粉。他啊,是复兴社的开山鼻祖,第一任老大。

十四太保名叫酆悌,他当过复兴社的第四把手,也就是书记。他还是革命青年同志会的头头,以及中国童子军总会的秘书长。

杜心如,人称十五太保,关于他的事迹知道得不多,就知道他是黄埔军校第一期毕业的学员。

说到复兴社的“十五太保”,怎么后来就变成了大家常提起的“十三太保”呢?那两个人是咋回事,怎么就不见了?名字被谁给剔除出去了?

在这15个人里头,有3个挺不一样的:

杜心如,十五太保里头的那个,资料少得可怜,平时也不咋显眼,本就是垫底的存在。葛武柒,九太保,干的是服装设计这行,但说实话,没啥真本事。还有潘佑强,八太保,那人际交往能力,真是一言难尽,老是不合群,被大家排挤。把这三位剔除出去,再加上特务处处长戴笠,这家伙以后可是军统的大头目,这样一来,复兴社的“十三太保”最终名单就算齐活了。

“十三英雄”这个说法来自《说唐全传》,里面包括了响当当的人物,像秦叔宝、罗方、薛亮这些大佬。复兴社给自己起名叫“十三英雄”,其实就是想借着这些历史人物的光环给自己长长脸,好为他们将来干的那些坏事找个心理上的依靠。

说白了,十三太保不过是复兴社里一些高层自己脑补出来的东西,复兴社可不是只有那13个人那么简单,它是一个设施齐全、架构复杂、人数众多的秘密情报机构。

今天咱们不聊复兴社成立后害了多少共产党员,让两党自己内斗,还让日本人趁机打进来,就聊聊“十三太保”里两个挺有名的人。

他们本来师出同门,但后来的人生轨迹和结局却大相径庭。有的人官运亨通,一生平安富贵;有的人却遭人陷害,被冤枉致死。这背后的原因,真的很值得人好好琢磨琢磨。

【“十三太保”中的老寿星】

邓文仪,生于1905年,去世于1998年,一共活了93岁,他是那个所谓的“十三太保”里头活得最久的一个。

1927年发生了那个“四一二”大变故后,邓文仪就站到了蒋介石那边,成了蒋介石最信任的心腹,一直都很受重用。

从1928年到1934年那会儿,邓文仪是给蒋介石当贴身秘书和副官的。那些个想求见蒋介石的大官们,都得先过他手里这一关,他就像是守在阎王大门口的小卒子,手里头掌握着不小的权力呢。

进了复兴社,邓文仪对蒋介石要收拾共产党人的主意特别上心,他还亲手编了本《“剿匪”资料集》,把他擅长搞思想宣传的那一套用上了,大力推行反共的那套说法。

后来,邓文仪的官场之路一帆风顺,他从武官做起,当过政治部主任,一路升到陆军少将,还做了国防部新闻发言人,成了国民党中央委员。到了1948年9月22日那天,他又被提拔为陆军中将。

邓文仪能够快速升迁,全靠蒋介石在背后的大力支持。到了1949年,蒋家政权已经摇摇欲坠,只能仓皇逃到台湾。作为蒋介石的心腹,邓文仪也跟着一起逃到了台湾。

在台湾,邓文仪陆陆续续做了不少大官,像台湾省党部的头头、“革命实践研究院”的二把手,还有行政院里管内部事务的次长这些。

60年代往后,邓文仪对政坛上的勾心斗角感到厌烦,他索性把党内党外的所有官职都辞了,转身投入了道教的怀抱。到了1983年,他被选为台湾道教总会的理事长,后来又挑起了台湾中国民主和平统一策进会主任的大梁。

蒋介石退到台湾后,对大陆一直采取的是“避开、不交流、不磋商”的态度。但邓小平提出了“一个国家,两种制度”的想法后,台湾和大陆之间的关系就开始慢慢融化了些冰霜。

邓文仪是台湾与大陆关系破冰的关键人物,上世纪90年代头几年,他悄悄跑到大陆两次,还得到了邓小平和江泽民的亲自会见。到了1998年7月13日,邓文仪走完了他93年的人生旅程。

在“十三太保”里头,邓文仪算是活得最久的一个,一辈子都挺顺溜。这既是因为有蒋介石罩着他,也显示出他那一套政治手腕确实挺高明。

贺衷寒是“十三太保”的领头羊,他也跟着蒋介石去了台湾。但到了60年代,他因为性格太直,说话又冲,结果卷入了“想要分裂”的风言风语中,最后心情抑郁,就这么去世了。

说起来,邓文仪选择在高处时急流勇退,自己主动归隐,这一手玩得真是聪明绝顶,让人看到了古代智者刘伯温的风范。他的人生信条就是“看得清形势,懂得什么时候该进什么时候该退”。要说贺衷寒和邓文仪,用那句老话“老大憨厚,老二精明”来形容他们,简直不能再贴切了。

【“十三太保”里的倒霉蛋】

贺衷寒算是“十三太保”里大多数人的代表,他们到了台湾后,大多被拿走了实权,就给个没啥用的头衔养老。虽说没法再回到以前的风光日子,但他们的日子还是比大多数人滋润,过得还算可以。要说其中最不走运,结局不好的,那只有酆悌一个。

1938年10月份,酆悌在长沙当上了警备司令。那时候,他已经是个少将了,让一个少将去干警备司令的活儿,感觉有点大材小用了。

但得说说那时候的战争状况,日本鬼子已经霸占了上海、武汉、南京这些地儿,蒋介石政府没办法,只能跑到重庆去。长沙呢,就成了个中转的重要地方,囤了不少军队。因此,把酆悌放到长沙去守着,也算是人尽其才了。

眼看着日本人紧追不放,蒋介石突然冒出了个奇特的念头——用“焦土战术”对抗日军。11月头上,他跑到长沙开了个军事大会,会上主要商量怎么烧城,好让日本人没法待下去。酆悌作为长沙的警备司令也参加了会议,结果他就这么被摊上了执行这个“焦土战术”计划的任务。

1938年12月9号,长沙城里火势凶猛,迅速扩散得到处都是。大火连续烧了三天两宿,原本漂亮的长沙城,就像蒋介石希望的那样,变成了一堆黑炭。

据说,总共有超过三千人在大火中丢了性命,而让人哭笑不得的是,日本人压根就没对长沙动手,蒋介石放的那把大火,简直是白忙活了一场。

长沙变成了一片苦难之地,这事儿一出,立马惹毛了全国老百姓,大家气不打一处来。没多久,军队里有人故意放火的事也传开了。到处都在搞集会、游行,抗议声一浪高过一浪,这让蒋介石急得跟热锅上的蚂蚁似的。他心里清楚,得赶紧想辙,把老百姓的火气给压下去。

这时候,蒋某人心里打起了酆悌的主意,他盘算着,或许可以用酆悌的命来保住自己的位子。

结果就是,酆悌被军事法庭快速处理,他们很快就做出了决定,以纵火烧毁物品和不尽职责的罪名,直接判了他死刑。

11月20号那天,酆悌他们三个人被带到了刑场,选择了吞枪弹结束生命。就这样,他们稀里糊涂地成了老蒋的牺牲品。

酆悌这家伙,只不过是按照上面的指示办事,结果却莫名其妙地挨了千年的骂,最后还落得个凄惨下场。在“十三太保”里头,要说谁最倒霉,那绝对是他,没跑儿。

复兴社的“十三太保”,个个背景各异,经历千差万别,但都是为了同一个梦想聚到了一块儿。可到后来,因为各人的打算和脾气不一样,他们就分道扬镳,各自走向了不同的人生道路。

邓文仪的好运在于,他总能看清形势,巧妙躲过争斗的风暴,保全自己。反观酆悌,他的倒霉之处在于,他不会坚守自己的底线,只知道像机器那样盲从上级的命令,心里压根没装着国家和百姓。

战乱时期,人们一旦选错路,后果相当惨重。复兴社里的那“十三太保”,他们的命运就是活生生的例子。