新能源车的秀场,越来越像一场紧张刺激的娱乐大片,智能座舱的屏幕尺寸以英寸为单位攀比、座椅按摩功能的档位数量成为宣传噱头,狂飙的流量和无休止的炫技似乎都在告诉消费者:买这车,才是跟上时代的标配。

然而,真的是这样吗?,对于大多数人来说,这些“内卷的参数”并不完全适用于他们的日常需求,更多的人,可能每天要面对的是堵车、上下班的繁忙路况,驾驶体验、舒适度、可靠的动力等才是用车体验的核心要素,他们更需要一辆“稳”的电车。

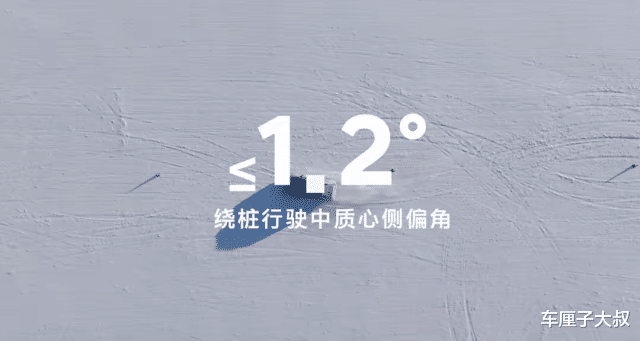

比如,那些有着优秀底盘、动力调校能力的车企的电车,北京现代OE正是其中一员。大家是否还记得北京现代漠河-30°的实测视频,在冰雪测试场,它在冰雪路面测试中,OE以60km/h速度进行大转向角绕桩行驶,车身未出现打滑,且质心侧偏角≤1.2°,这一数据远超同级竞品(如大众ID.4的1.5°)。

对于消费者而言,这个数据意味着什么?这0.3°的差异可以让你在日常驾驶中每一次避险时,不容易感受到甩尾或弹跳,对于车内乘坐者,舒适性也有了更好的保证。相比有着漂亮参数,都说自己是四驱上到冰雪路面就会陷入"动力乱甩、车尾漂移"失控窘境的“四轮驱动”电动车,北京现代OE更像“汽车”,才是“真四驱”。

更值得注意的是,这套四驱逻辑并非实验室模拟的产物。现代汽车WRC底盘调校团队直接将蒙特卡洛雪原的赛道经验移植到OE开发流程中,ESC电子稳定系统与扭矩分配策略的协同运算,实现前后轴扭矩的毫秒级动态再分配;TCS牵引力控制系统配合自研RPM响应逻辑,在高频轮速监控下实现扭矩动态反馈。

这种从赛道到民用的技术转化,让OE在冰雪混合路面的大转向工况下,既能保持车身姿态稳定,又能避免传统电动车因扭矩响应过快导致的"动力暴走",在冰雪路面70km/h刹停距离49.7m、单侧冰雪80km/h刹停58.6m的实测数据,正是这一技术体系的直观体现;同时,OE的四驱系统能精准识别附着力差异,将动力分配至有效车轮,并通过制动干预打滑车轮,在单侧积雪坡道场景下可实现20.34%坡道起步零溜车。

电动车更高的重心与瞬时扭矩输出特性,本就让日常驾驶的失控风险成倍增加,许多品牌智能电车仅靠电机数量堆砌账面参数,却在核心工况下暴露出动力分配迟滞、ESC介入滞后等致命短板。对比之下,OE的这套四驱系统并非简单的数量堆砌,它深度融合了中国本土路况与用户习惯,针对冰雪路面紧急避让、突发变道等高频场景,构建起一套兼顾动态稳定与安全冗余的底层逻辑。

可以说,这种"让妈妈安心转弯"的工程哲学,恰与那些用屏幕尺寸和香氛系统制造噱头的品牌形成鲜明对比,它也重新定义了电动车时代的技术理性——真正的安全不是配置清单上的参数罗列,是冰面之上每一度侧偏角的精密控制。

写在最后

OE的驱动系统不仅是技术层面的突破,更是北京现代品牌转型的战略支点。在合资车企电动化转型普遍乏力的背景下,OE以“真·质”战略为核心,通过底层技术突破(如制动性能、底盘调校)而非功能堆砌,与用配置清单制造视觉冲击有着“质”的区别,不卷零百卷刹车”的产品逻辑,也与大众、本田等合资品牌形成差异化竞争。

当智能座舱的屏幕亮度逐渐掩盖底盘调校的深度,当营销话术的华丽辞藻开始稀释工程价值,北京现代OE的“技术理性”如同一剂清醒剂,它用冰雪测试场上的硬核数据提醒我们:电动车的未来不该是配置参数的数字游戏,而是回归到"让车稳稳停下、稳稳转弯"的工程本质。

这种战略定力在行业竞争中尤为稀缺,而随着电动车市场从"参数竞赛"进入"价值回归"阶段,北京现代OE四驱系统的工程深度、ESC调校的赛道基因、冰雪工况下的稳定性表现,正在构建起北京现代在电动时代的技术护城河,其所代表的技术理性也将成为品牌突围的关键。

可以说,对于正处于转型关键期的北京现代而言,北京现代OE不仅是其电动化战略的里程碑,更可能成为合资品牌重塑技术话语权的开端。