在晋国被瓜分的过程中,魏国并未获得最大份额的利益。魏国分到的领土零散分布,各个区域之间缺乏连贯性,整个国家呈现出割裂的状态。更糟糕的是,它被多个强大的邻国包围,随时可能遭到任何一方的攻击。这种地理格局使魏国处于极其不利的战略位置,随时面临被吞并的风险。在这种形势下,魏国很快发展壮大,成为了战国时期首个称霸的国家。通过实施变法,魏国在军事、经济等方面取得了显著进步,迅速超越了其他诸侯国。魏文侯任用李悝进行改革,推行法治,重视农业发展,同时加强军队建设,使魏国实力大增。凭借强大的综合国力,魏国在对外战争中屡战屡胜,先后击败了秦国、齐国等强国,确立了其在战国初期的霸主地位。魏国的崛起不仅改变了战国格局,也为后来的变法图强提供了成功范例。到底发生了什么?【开局:魏的四大困境】在晋国被韩、赵、魏瓜分后,魏国占据了河东地区。这个区域在春秋时期是晋国的核心地带,所以不少人觉得魏国拿到了晋国最好的部分。他们认为,魏国要继续晋国的霸主地位,应该不会太困难。这是真的吗?在战国时期,像郑、卫这样的中等诸侯国,靠着“二十三县”这样的核心区域就能维持国力。但对于魏国来说,想要成为强国,面临的挑战却大得多。赵得利在三人中实力最强,同时对魏韩形成明显压制。在智氏覆灭的过程中,赵氏出力最多,加上赵襄子本人能力出众,最终赵氏成为最大赢家。以前,知氏的地盘被赵家分割后,赵家多得了十座城池。——《战国策.赵策一》

在赵国吞并智氏的地盘中,还包含了现今山西永济县的部分区域。这到底是什么意思呢?永济县和魏国的都城安邑,如今都位于运城市境内。赵若心生不满,进攻魏国首都,连跨市这一步都省了。因此,魏国不仅获得的利益有限,而且紧邻的赵国依然稳固存在,构成潜在威胁。国家版图支离破碎,各地区经济水平差异显著。这种状况导致整体发展缺乏协调性,资源分配难以均衡,不同区域间的发展差距不断扩大。部分地区的经济繁荣与另一些地区的长期落后形成鲜明对比,严重制约了国家的整体进步。魏氏的地盘,已经彻底分崩离析,变得支离破碎。

韩国地理位置特殊,几乎将魏国一分为二,导致魏国东西两片土地被分隔开来。这种地形使得魏国的西部和东部领土无法直接相连,形成了地理上的割裂状态。韩国的存在不仅在地理上分割了魏国,也对其战略布局产生了重要影响。这些地区的经济水平存在明显差异。位于中国西部的河东地区,自古以来就拥有较为完整的行政区划,涵盖了现今的二十三个县。早在春秋时期,这里已是晋国的经济重镇,发展水平在当时处于领先地位。该地区地理位置优越,资源丰富,为经济发展提供了良好的基础条件。东部地区不仅面积狭小,且处于四分五裂的状态。根据记载,这些地区"大的不过十来个县,小的只有五六个县,最小的甚至不足三个县"。值得注意的是,战国初期魏国都城大梁当时还在楚国控制之下。这种局面使得各地都面临着巨大的自保压力。特别是河内地区,由于土地盐碱化严重,被称为"斥卤之地"或"白壤",极不适宜农业生产。这样一来,魏国就面临一个巨大的麻烦:它的领土被分割成好几块,每个地方都得派兵驻守,兵力分散难以集中。结果就是,魏国能用来灵活调动的军队数量非常有限,这在那时候简直是个要命的大问题!在经济开发方面,秦国相比其他诸侯国处于明显劣势。秦国地处西北,地理环境相对封闭,交通不便,经济发展受到较大限制。与中原地区相比,秦国缺乏肥沃的平原和丰富的水资源,农业生产条件较差。同时,秦国的矿产资源也不如其他诸侯国丰富,工业基础薄弱。此外,秦国人口稀少,劳动力不足,难以支撑大规模的经济开发。这些因素共同导致秦国的经济开发潜力远不及其他诸侯国,使其在经济发展上处于不利地位。在先秦时代,地广人稀,各国只要招揽外来人口,积极开垦荒地,就能快速提升经济水平,同时增强国家实力。那时候,人口就是生产力,移民就是财富。哪个国家能吸引更多人定居,开垦更多土地,哪个国家就能迅速崛起。这种简单直接的发展模式,让各国都把吸引移民和开垦土地作为头等大事。可以说,在先秦时期,人口和土地就是衡量一个国家强弱的硬指标。

魏国是战国时期唯一面临人口过剩问题的诸侯国。由于国土面积小,人口密集,可耕地资源有限,依靠大规模开垦土地来推动经济发展的空间非常有限。面对众多强大的对手,想要扩大势力就必须在险境中寻求突破。魏国在三家分晋后所处的地理位置最为不利。从战略角度看,魏国四面受敌,缺乏天然屏障作为依托。其东面与齐国接壤,西面与秦国相邻,南面与楚国交界,北面又与赵国毗邻。这种四面环敌的地理态势,使魏国在军事防御上处于极其被动的局面。同时,魏国境内缺乏险要关隘,难以构筑有效的防御体系。相比之下,赵国占据太行山天险,韩国拥有伊洛盆地,都具备相对有利的防御条件。魏国的平原地区虽然适合农耕,但在军事防御上却是一大劣势。这种不利的地缘环境,给魏国的发展带来了诸多制约,也为其日后的衰落埋下了隐患。赵国位于北方,地理位置优越,朝南而立,后方基本没有太大的隐患。在相当长的一段时间里,它的国防面临的主要威胁,居然只是像中山这样的小国。韩国地处战略要冲,被魏国从两面环绕。只要与魏国维持良好关系,韩国的国防压力其实并不大。这种地缘格局使得韩国能够相对轻松地应对周边安全挑战。关键在于与魏国的外交互动,只要双方关系稳定,韩国就能在复杂的地区局势中保持相对安全的环境。这种特殊的地理位置和外交策略,让韩国在四战之地中找到了自己的生存之道。魏国的处境相当不妙,周边全是实力强劲的对手。秦国在西边虎视眈眈,齐国在东边伺机而动,楚国在南边蠢蠢欲动,赵国在北边严阵以待。可以说,魏国被这些强国团团包围,形势十分严峻。

赵国想要扩大地盘,要么向北发展,要么拿下中山;韩国若想扩张,还能打郑国的主意;而魏国想壮大实力,就不得不从其他大国嘴里抢食。从地理位置来看,赵国紧邻魏国都城,其军事力量对魏国构成了直接的威胁和压制。在防守方面,我们身处一个四面受敌的战略要地,面对的是周边强大的对手,而我们的领土却显得零散不整。在战略上,集中兵力比对手更棘手,推动经济增长比对手更艰难,扩展领土范围比对手更复杂···这就是魏国的起点!在这种局面下,别说延续晋国的霸主地位,就算想在战国时代站稳脚跟都难上加难!【韬光养晦,维系三晋联合,缓解地缘劣势】晋国分裂初期,魏、赵、韩三家虽已掌握实权,但尚未获得周王室正式册封,仍以晋国臣属的身份行使权力。这一时期,三大家族名义上还隶属于晋国体制,维持着原有的政治架构。他们表面上继续遵循晋国的制度框架,实际上已逐步建立起独立的统治体系。这种过渡状态持续了一段时间,直到后来周天子正式承认他们的诸侯地位,才标志着三家完全脱离晋国体系,成为独立的诸侯国。

历史的进程往往有其内在规律。晋国的权贵们为何不选择继续争斗,逐步削弱对手,最终实现两强并存甚至一家独大,而非直接分成三部分呢?这种分裂方式似乎并非最佳选择。如果能够通过持续的内部竞争,逐步淘汰较弱的势力,或许能形成更为稳固的统治格局。这样的发展轨迹,不仅符合权力斗争的自然规律,也可能带来更持久的政治稳定。从长远来看,集中权力或许比三分天下更能维护国家的统一与强盛。于是,实力最雄厚的赵国找到魏国商量:要不咱俩联手把韩国瓜分了?魏斯非常明白当前的局势:在韩、赵、魏三国中,赵国实力最强,韩魏相对较弱。一旦赵魏联手灭了韩国,赵国接下来肯定会把矛头指向魏国。魏表示拒绝,并强调:“我们可是兄弟啊!”韩随即联系魏,提议双方合作对抗赵,以削弱其影响力。韩认为,通过联合行动,可以有效减少赵带来的潜在风险。魏对此表示赞同,双方开始商讨具体的合作计划。魏斯心里明镜似的:那时候,韩国和郑国各自对付赵国都挺费劲,就算他们凑一块儿去打赵国,也根本起不了啥作用。魏直接回绝了:“我们可是亲兄弟啊!”史书上并未提到赵国和韩国是否曾密谋瓜分魏国。不过,韩国显然也不糊涂,不可能在协助赵国灭掉魏国后,独自承受赵国的潜在威胁。毕竟,韩国的处境并不允许它轻易卷入这种风险巨大的行动中。

魏斯对赵、韩两国提出了战略建议:三晋必须突破现有局限。他指出,继续在晋国内部争夺资源已无意义,缺乏团结只会让三方相互制肘。他分析道,赵国想拓展中山、卫地,韩国想进军郑地,各自行动都困难重重。魏斯主张,三晋应形成统一阵线,共同对外扩张。这种合作模式不仅能化解内部矛盾,还能增强整体实力,为各国创造更大的发展空间。这番言论触动了众人的心声,众人迅速达成共识:三家联手,共谋大业!从地理角度来看,韩赵魏三国一旦分裂,就会成为彼此最大的威胁;但如果他们联合起来,就能互相提供安全保障,拥有稳定的后方,从而安心发展,增强自身实力。对于魏国而言,三晋联盟的建立带来了双重好处。首先,它有效解决了因韩国扩张导致的领土分裂问题,使魏国能在相对稳定的局势下保持领土完整。更重要的是,通过与赵国和韩国结盟,魏国获得了两个强有力的合作伙伴,这大大改善了其在地缘政治上的不利处境,增强了整体实力和战略优势。三国的结盟在战国初期是个关键的外交策略,这为魏国的崛起提供了重要支持。这个联盟不仅是当时主要的政治联合,也奠定了魏国在那一时期的主导地位。通过这种联合,魏国获得了必要的资源和力量,使其能够在一段时间内成为诸侯中的强者。这种外交手段的实施,展示了魏国领导者的政治智慧,也反映了当时复杂的国际关系。这一事件在战国历史上具有重要意义,因为它不仅改变了当时的权力平衡,也为后来的发展奠定了基础。【对外战争,开局不利】尽管魏国努力求变,但前路依旧坎坷。想要实现真正的崛起,面临的挑战依然重重。内忧外患交织,让魏国的发展之路步履维艰。即便有雄心壮志,现实的重重阻碍也让魏国难以轻松破局。可以说,魏国要想真正强大起来,还有很长的路要走。魏国四周都是强大的对手,没有弱小的诸侯可供攻打,只能选择向实力强劲的诸侯发起进攻。魏国随即对秦国发动了军事攻势。

当时秦国还没实行改革,国力并不算强。然而,就算魏国真的出兵攻打秦国,也根本占不到便宜。秦国实力雄厚,魏国根本不是对手,这场仗注定打不赢。魏国贸然进攻,只会白白消耗自己的兵力,最后落得个惨败的下场。所以说,魏国想拿下秦国,简直就是痴人说梦,完全不可能成功。起初,秦国的主要精力都放在对付义渠上,这让魏国趁机捞到了一些好处。秦灵公登基后,立即采取了强硬的对抗措施。他迅速组织军队,发动了大规模的反攻行动,展现出果断的决策能力和强大的领导力。在他的指挥下,秦国军队士气高涨,迅速扭转了之前的不利局面。秦灵公的这一系列举措,不仅巩固了自身的统治地位,也为秦国的未来发展奠定了坚实的基础。秦军深入魏国核心区域,成功攻占阳狐地区,取得了显著战果。之后,魏国和秦国在少梁地区多次交锋,双方势均力敌,始终未能决出高下。这样一来,魏国向西边的扩张计划就遇到了大麻烦。随后,魏国接连在楚、齐两国手中吃了败仗。三晋结盟后,即便面对强敌,也能共同抗衡齐楚。这样一来,魏国至少能守住基本盘,不会遭受严重的领土损失。

换句话说,三晋结盟让魏国有了基本保障,勉强维持现状不成问题,还能捞点面子。但真要魏国独自对付秦国、齐国、楚国这些老牌强国,它就明显力不从心了,发展也卡住了。在经历深刻反思后,魏国启动了全面的改革。【率先变法,“精细化”发展】李悝的改革措施广为人知,这里就不再赘述了。

不过,咱们得提一下,通过实施变法,魏国的内在实力被彻底激活,国力因此飞速提升。魏国的中央集权体制得到显著强化,其行政效率与资源调配能力实现重大突破。这种体制变革使魏国在组织管理和人力物力动员方面远超其他国家,为后续的国力提升奠定了坚实基础。通过强化中央集权,魏国建立起高效的行政体系,能够迅速调动全国资源,在军事、经济等领域取得显著优势。这种体制优势使魏国在战国时期的竞争中占据有利地位,成为当时最具实力的诸侯国之一。在早期,各国普遍实行的是贵族主导的政权模式。土地和官职由贵族家族世代继承掌控。魏国本质上是由众多小诸侯组成的联合体,每位诸侯在自己的领地内拥有绝对权力。这些小领主各自为政,魏国只是名义上的最高统治者。在这种情况下,魏国的整体运作并不算混乱不堪,但其国家层面的组织效率和资源调配能力确实存在明显不足。李悝推行改革,改变了官员选拔制度,实行任免制,结束了世袭传统,官员的任命权完全掌握在国君手中。国君完全掌控了封地内的所有关键权力,包括军事指挥、司法审判、官员任命以及民政管理。这些权力无一例外都集中在国君手中,由他一人决定。任何涉及现有利益格局的改革都不可能一蹴而就,这需要各方势力进行激烈的较量与博弈。触动既得利益集团的变革,从来都不是简单说说就能实现,而是必须经历艰难的斗争过程。改革往往意味着利益的重新分配,因此必然引发利益相关方的强烈反应,这种博弈是不可避免的。在魏文侯的推动下,魏国率先完成了这场变革,其行政效率和资源调配能力很快超越了其他诸侯国。培养人才,人才兴旺。废除世袭制度,改为选拔任命,使得许多寒门才俊有了晋升的通道。他们不再受限于出身,能够凭借自身才能获得功名利禄,施展抱负。这一变革为有识之士提供了广阔的舞台,让人才得以充分发挥。

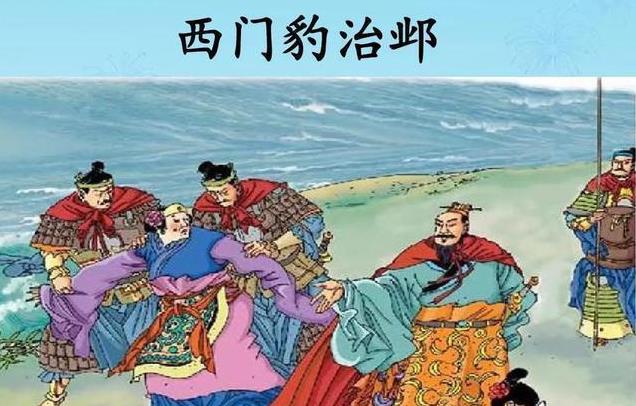

李悝、西门豹、吴起、乐羊这些平民出身的人才纷纷崭露头角,使魏国迅速成为吸引各方英才的聚集地。这些背景普通却能力出众的人物积极参与国事,为魏国的发展注入了新鲜血液。他们的出现打破了传统的身份限制,让魏国在人才选拔上展现出开放包容的态度。这一现象不仅提升了魏国的综合实力,也为其在战国时期的崛起奠定了坚实的人才基础。魏国通过精细化的经济管理策略,大幅提升了其经济实力。这种注重细节和效率的发展模式,使得魏国的经济潜能得到了充分释放,实现了质的飞跃。在精准调控和优化资源配置的过程中,魏国建立了更为完善的经济体系,为其后续的繁荣奠定了坚实基础。这种发展方式不仅提高了生产效率,还增强了国家的整体竞争力,使魏国在当时的诸侯国中脱颖而出。李悝推行的改革,核心在于最大化土地的生产潜力。他强调,必须通过有效的管理和耕作技术,让每一寸土地都发挥出最大的经济效益。这一政策旨在提高农业产量,确保国家的粮食供应充足,从而增强整体国力。李悝认为,只有充分利用土地资源,才能实现国家的繁荣和稳定。魏国面临的问题在于土地有限而人口众多,单纯依赖大面积开垦荒地并不能有效解决问题。这种粗放式的发展模式缺乏可持续性,无法为国家的长期繁荣提供足够的支持。因此,魏国必须寻找更高效的土地利用方式,以应对人口增长带来的压力。要增强魏国的经济实力,关键在于充分利用土地资源,采取多种手段提升土地产出效益,走“集约化经营”之路。这是魏国经济发展的唯一有效途径!具体来说,就是要在现有土地基础上,通过改良耕作技术、优化种植结构、提高单位面积产量等措施,最大限度地挖掘土地潜力,实现农业生产的精细化管理。只有这样才能真正提高农业生产力,为魏国经济腾飞奠定坚实基础。这种发展模式不仅符合魏国的实际情况,也是当时历史条件下最可行的经济振兴方案。

在那一时期,魏国因广泛采用铁制农具,迎来了发展农业基础设施、提升土地产出的重要契机。铁器的普及为大规模水利工程的建设提供了技术支撑,使得粮食生产效率显著提高,农业生产力得到质的飞跃。这一技术进步为魏国的经济发展奠定了坚实基础,推动了社会生产力的整体提升。河内的变化尤其突出。河内地区,过去因为土壤含盐碱成分多,呈现“白壤”状态,不适合耕种。西门豹在治理邺城时,大力推广使用铁制农具,并积极修建水利设施,从而大幅提升了河内地区的农业生产水平。法治,简单来说,就是按照法律来管理国家和社会。它意味着每个人都得遵守法律,不管你是谁,都不能凌驾于法律之上。法治的核心是法律面前人人平等,没有特权。它要求政府的行为也得合法,不能随意滥用权力。法治的目的是保护人民的权利和自由,确保社会的公平和正义。通过法治,我们可以建立一个稳定、有序的社会环境,让每个人都能在法律框架内安心生活和发展。法治不仅是现代国家的基本特征,也是社会进步的重要保障。没有法治,社会就会陷入混乱,人民的权益也难以得到保障。因此,法治对于国家和社会的健康发展至关重要。李悝实施改革,制定了《法经》,全面推行法律制度。他通过这部法典,确立了一套严格的法律体系,旨在规范社会秩序和治理国家。李悝的这一举措,不仅强化了国家的法治基础,还促进了社会的稳定和发展。他的变法措施,为后来的法律制定和国家治理提供了重要的参考和借鉴。

法律的作用就是制定规则,让社会运行有条不紊。通过明确的规定,它告诉人们什么能做、什么不能做,从而确保国家内部的秩序和稳定。在那个年代,这件事的影响可远不止表面看起来那么简单。从春秋时期开始,西周的礼制体系逐渐瓦解,传统的礼治观念失去了原有的约束力。然而,由于缺乏新的价值标准,人们在评判事物时,依然找不到清晰的准则。法治思想的实施为价值评判设立了清晰的界限。它通过确立法律框架,为人们的道德选择提供了不可逾越的标准。这种做法不仅规范了社会行为,也为个人决策提供了明确的指导。法治的推行使得价值判断不再模糊,而是有了具体可依的准则。这种清晰的界限有助于维护社会秩序,促进公平正义,同时也为个人行为提供了可靠的法律保障。吴起这个人,大家普遍觉得他品行不端,在各国都不受待见,唯独在魏国得到了重用。这不仅仅是因为魏文侯有眼光,更重要的是魏国当时的思想观念有了新的转变:只要合法,就行!【战神之助,军事上“破局”的开始!】魏国实施变法后,国力显著提升,在与秦国的较量中逐渐占据了上风。

公元前413年,魏国军队在黄河以南地区战胜了秦国军队。紧接着的414年,魏国太子击率兵包围了少梁城北的繁庞地区,并将当地百姓强制迁移到魏国境内。然而,魏国的崛起实际上得益于吴起的卓越贡献!公元前409年,吴起受命担任军队统帅,率领部队攻打河西地区。吴起在短短两年内屡次战胜秦军。到了前408年,他已经掌控了河西全境和关中东部的部分区域。随后,魏国在黄河以西地区设置了西河郡,并任命吴起为该郡的最高行政长官。这一举措标志着魏国对这一区域的控制和管理进一步加强。吴起的任命不仅体现了他在军事和政治上的才能,也反映了魏国对边疆地区治理的重视。通过设立西河郡,魏国有效地巩固了其西部边界,为后续的扩张和防御打下了坚实的基础。吴起在西河地区训练魏国士兵,通过严格的军事训练,打造了当时战国时代最精锐的部队——魏武卒。这支军队在吴起的带领下,成为魏国军事力量的核心,为魏国在战国时期的军事竞争中占据了重要地位。吴起的军事才能和对士兵的严格要求,使魏军在当时所向披靡,成为战国时期不可忽视的强大力量。

公元前389年,在阴晋地区爆发了一场以少胜多的著名战役。当时,魏国军队以区区五万兵力,成功击溃了秦国五十万大军,创造了军事史上的奇迹。这场战役充分展现了魏军卓越的作战能力和精妙的战术运用,成为古代战争史上以弱胜强的经典战例。魏国在此战中展现出的军事才能,不仅扭转了战局,更对当时的战略格局产生了深远影响。关于阴晋之战的指挥官是不是吴起,学界还有不同看法,但有一点是确定的:魏国在对抗秦国的战争中已经占据了绝对上风。要是魏国真的下定决心,即便不能一口气灭掉秦国,至少也能拿下整个关中,把秦国势力赶到陇西去。换句话说,魏国当时完全有能力对秦国进行致命打击,只是看他们愿不愿意这么做罢了。吴起带领魏国精锐部队四处征战,先后击败了中山国,并大破齐国和楚国的军队。吴起率军与各路诸侯交战76次,取得了64次完胜,其余战事也都达成了和解。他在四方开疆拓土,扩展了千里疆域,这些成就都是他一手建立的。——《吴子》吴起以其卓越的军事才能,成功帮助魏国在战场上扭转局势,确立了明显的战略上风。【东征西战,一面制霸,一面发展】在西部战线成功击败秦国后,魏国将战略重心转向了东方。魏国用了整整三年时间,最终成功吞并了中山国。赵国为了请魏国出兵消灭中山国,主动把智地这块战略要地还给了魏国。智地原本被赵国控制,一直对魏国构成威胁。这次归还后,魏国的边防压力大大减轻。更重要的是,在争夺三晋地区主导权的较量中,魏国因此占据了绝对优势,赵国再也无法与之抗衡。此外,应韩国的请求,他们还夺取了宋国部分领土。后来,魏、赵、韩三国联合行动,在公元前405年击败了齐国,杀敌三万人;又在公元前400年攻入楚国,直捣楚国核心区域。

魏国接连击败了秦国、齐国和楚国,称霸之势已然显现!在扩张势力的过程中,魏国占据了广阔的疆域。魏国首都大梁的获得,与公元前400年对楚国的军事行动密切相关。在这场战役中,魏国成功夺取了这块战略要地,并将其确立为新的政治中心。这场战争的胜利不仅扩大了魏国的版图,更重要的是为其后续发展奠定了重要基础。通过这次军事行动,魏国获得了控制中原地区的关键据点,使其在战国时期的争霸中占据了有利地位。大梁作为都城的确立,标志着魏国进入了一个新的发展阶段,其地理位置和经济优势为魏国的强盛提供了重要支撑。这种观点认为魏国在东线打仗只是为了争霸,其实不太准确。实际情况要复杂得多。魏国在东边的军事行动,背后有更深层的战略考量,不能简单地用“争霸”两个字来概括。他们的决策是基于当时的政治局势、地缘环境和国家利益做出的综合判断。单纯把魏国的东征说成是追求霸权,忽视了其他重要因素,这种看法未免过于片面。我们要看到,魏国在东线的军事部署,既有扩张势力的意图,也有防御周边威胁的考虑,还涉及资源争夺和战略缓冲带的建立等多重目标。所以,把魏国的东线战略简单地归结为争霸,是不符合历史事实的。在东线战场上,魏国不仅成功联合韩赵两国,击溃了齐国和楚国的军队,确立了自身的霸主地位,还趁机扩张了东部疆域。通过这一系列军事行动,魏国将原本分散的几块东部领地连成一片,大幅增强了其东部地区的战略纵深和防御能力。实际上,即便不考虑短暂失去后又收复的中山地区(中山后来重新建国),魏国在东边新占的地盘比西边多得多,而且这些地方都是中原最富饶的土地。这样一来,魏国就变成了一个真正的强国!在这一时期,魏国的崛起呈现出独特的双重特征:既实现了军事上的强势控制,又推动了内政的持续进步,展现出显著的扩张态势。这种发展模式与齐桓公、晋文公等春秋时期霸主所建立的霸权有着根本性的差异。【霸业:有实时无名,有名时无实】魏国确立其霸主地位的关键步骤,主要是在魏惠王在位期间实现的。

公元前344年,魏惠王召集各国诸侯,在逢泽举行了一场盛大的会盟。他乘坐象征帝王威仪的夏车,自封为夏王,并接受诸侯朝拜,俨然以天子自居。这一举动使得天下诸侯纷纷归附,承认魏国的霸主地位。至此,魏国通过一系列军事和政治手段,成功确立了自己的霸主地位。这一成就标志着魏国在战国时期的实力达到了顶峰,成为当时最强大的诸侯国之一。魏国的崛起不仅体现在领土的扩张,更在于其在内政、外交和军事上的全面优势。这种优势使得魏国在与其他诸侯国的竞争中占据了主导地位,最终实现了霸业的全面巩固。这一历史进程不仅改变了当时的政治格局,也为后来的历史发展奠定了基础。实际上,到了这个时候,魏国的霸主地位早已名存实亡。尽管表面上还维持着强国的形象,但实际上已经失去了真正的实力和影响力。魏国的统治逐渐衰弱,无法再像以前那样掌控全局。其他诸侯国开始崛起,魏国的霸权地位逐渐被削弱。可以说,魏国的辉煌时代已经过去,剩下的只是一个空壳子。魏惠王举办这个仪式,其实是听了商鞅的建议。这个决定让人觉得有点难为情。商鞅在秦国推行改革后,国力已经显著增强。然而,他依然觉得“仅靠秦国对抗强大的魏国,恐怕难以取胜”。因此,他亲自前往魏国,提出一个策略:先让魏国称王,确立其霸主地位,然后再联合齐国和楚国共同行动。这样一来,秦国就能借助魏国的力量,更好地实现自己的目标。魏国在桂陵战役中败给了齐国,同时在与秦国的较量中也屡屡失利,其霸主地位已然岌岌可危。在文侯和武侯时期,魏国实际上已经掌握了霸权,但并没有举行任何正式的仪式来宣告这一地位。然而,到了魏惠王时代,魏国虽然已经失去了实质上的霸权,却硬是举行了一场盛大的仪式来宣示其霸主地位。这种历史的讽刺,正是让人深思的地方。在晋国被韩、赵、魏三家瓜分的初期,魏国的实力并不突出。它不仅在面对秦国、齐国和楚国时处于劣势,甚至在韩赵魏三家中也常常被赵国压制。那时候,魏国虽然占了河东这块好地方,但其他方面都挺弱的。它能像韩国那样勉强保住自己就不错了,想要称霸简直是难上加难。魏国的强大,关键在于善于用人。魏国在战国时期的崛起,得益于几项关键策略。首先,它成功巩固了与韩、赵的联盟,这在动荡的局势中确保了自身的稳定地位。其次,魏国率先推行变法,在行政效率、人才引进和经济建设上抢占了先机,为后续发展奠定了基础。此外,魏国不拘一格任用将领,提拔了吴起、乐羊、庞涓等平民出身的军事人才,这不仅提升了军队的指挥水平,还打造出一支当时无人能敌的精锐之师。这些举措相互配合,使魏国在战国初期占据了明显的战略优势。在魏国的扩张过程中,确实存在一些战略失误。比如,拿下河西地区后,他们没有乘胜追击攻打秦国,反而把大量资源和时间投入到中山国的争夺上。中山国对魏国来说价值有限,这种决策显然不够明智。正是这些错误的选择,导致了魏国霸业的快速衰落。魏国曾经是战国时期的一方霸主,有过辉煌,也经历过挫折,最终走向了覆灭。它的崛起源于李悝变法,通过一系列改革措施迅速提升了国力,成为中原地区的强国。然而,随着时间的推移,魏国在军事和外交上接连失误,特别是在桂陵之战和马陵之战中接连败给齐国,元气大伤。此后,魏国逐渐衰落,最终在公元前225年被秦国所灭,结束了其作为诸侯国的历史。我们常常习惯性地陷入“自我反省”的怪圈。当一个百年老店最终走向衰落,大家总爱问:它到底栽在哪儿了?很少有人仔细思考:他们为何能取得如此巨大的成功?任何个体或机构,最终都难以逃脱衰落的命运,这是历史和自然发展的必然趋势。无论是个人还是集体,随着时间的推移,都会逐渐失去活力,最终归于平静。这种趋势不可逆转,既是历史的必然,也是自然规律的体现。我们无法改变这一过程,只能顺应它的发展。曾经达到巅峰,本身就是一项非凡的成就!在战国时期,魏国的初始条件并不突出,但它却能在群雄中脱颖而出,成为一时的霸主,这确实令人刮目相看。魏国的成功,不是靠得天独厚的资源,而是凭借其独特的策略和坚韧的意志。在那个竞争激烈的时代,魏国能够从众多国家中崭露头角,其成就足以载入史册。这不仅展示了魏国的智慧,也证明了在逆境中崛起并非不可能。魏国的故事,是对那个时代所有国家的一个启示:无论起点如何,只要有正确的方向和坚定的信念,就能在历史的长河中留下浓墨重彩的一笔。