作者:张保伟 刘世斌

摘 要:调查发现常州市数字建设势头强劲,硕果累累,但是政策支持和整体规划方案不够完善、数字技术和农业农村融合仍然不足、数据资源共建共享体系仍不够完善、现代信息技术的综合应用水平不高、数字乡村人才队伍建设较为滞后。建议采取出台整体规划方案、完善信息基础设施、构建科技创新体系、大力推广信息技术、加大人才培养力度等对策,加速城乡融合速度,提升数字乡村建设成效。

国家十四五规划和2035年远景目标纲要明确提出要全面实施乡村振兴战略,强化以工补农、以城带乡,实施乡村建设行动,健全城乡融合发展体制机制。中共中央、国务院印发的《数字乡村发展战略纲要》提出,到2025年,数字乡村建设要取得重要进展,在乡村范围内创新4G网络的普及和5G网络的应用,大幅缩小城乡间的“数字鸿沟”。如何实现“数字+乡村”的有机融合,如何引进数字农业人才等问题值得深思。数字乡村建设研究就要解决以上一系列实际问题,提高农业信息化应用水平,提高农村的数字化应用,促进数字乡村全面升级和发展。

1 数字乡村建设的时代背景1.1 建设数字中国的需要中共中央、国务院印发的《数字乡村发展战略纲要》明确指出,数字乡村是建设数字中国的重要内容。常州市十四五规划提出要全面建设数字社会,打造新型智慧城市和数字乡村。《2021年常州市政府工作报告》也强调要推动城乡融合发展新提升,强化数字赋能,在农业农村生产生活中充分应用信息技术,实现乡村生产生活的信息化、数字化。建设数字中国,必须要建设数字乡村。

1.2 贯彻乡村振兴战略的需要中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》确定了数字乡村建设的目标和任务,要加强农村信息化建设,将数字技术与乡村发展深度融合,持续提升乡村的整体实力,建设数字乡村,促进并实现农业农村的现代化发展。江苏省《关于高质量推进数字乡村建设的实施意见(2020)》要求,江苏省数字乡村建设要走在全国前列。

1.3 解决当前发展问题的需要2021年3月,中国社会科学院发布的《乡村振兴战略背景下中国乡村数字素养调查分析报告》首次调研了中国城乡居民数字素养现状,在推进乡村全面振兴的时代背景下,要有效弥合城乡数字鸿沟,要加强“新IT”基础设施建设,更要不断提升居民数字素养。

2 数字乡村研究现状2.1 国外研究状况国外研究并没有明确提到数字乡村,但是对城乡融合和数字经济研究成果颇丰。

2.1.1 城乡融合研究关于城乡融合的研究,国外并没有具体的提法,当前主要是对城乡关系、城乡主导区域、和城乡互动等方面的研究。城乡关系发展到最终状态也就是城乡融合。Aurora C & Rossella G和Davide M(2014)以意大利的城市发展为例,从农业可持续性发展角度开展研究,详细分析了城乡一体化协调发展的对策。Ioan Ianos,Roy Jones(2019)从乡村建立与城市的互动关系角度出发,提出以小城镇模式快速发展乡村经济,进而实现城乡互动和融合。

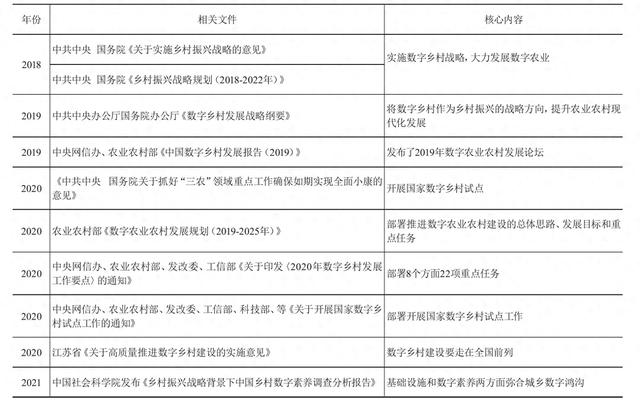

表1 数字乡村建设相关文件(部分)

2.1.2 数字经济研究

2.1.2 数字经济研究1996年在《数字经济时代》中就提出了数字经济的概念。Ahmad N,Schreyer P(2016)认为数字经济和传统经济有较大的差异,不能仅仅用地方GDP的高低代表数字经济发展的好坏。Fox K J,Sydney U(2019)认为数字经济不仅仅指的是生产和销售数字产品,更需要数字技术的广泛应用,以及数字经济给生产生活带来的一系列变化。

表2 中国知网检索城乡融合、数字乡村文献数量统计表

(单位:篇)

数据来源:中国知网检索统计

2.2 国内研究状况2.2.1 政策支持自2018年以来,中共中央 国务院以及各级政府部门印发推进数字乡村建设的系列文件,详见表1。

2.2.2 研究数量方面在中国知网数据库中以“篇名”为检索栏,分别以文献和硕博论文为检索类型,分别输入“城乡融合”和“数字乡村”进行精确检索,文献统计数据及研究趋势见表2。

从表2统计可以看出,近5年我国对于城乡融合和数字乡村的研究热度和文献数量呈现加速上升趋势。从研究数量上来看,从2017年到2020年,城乡融合的研究文献数量增长了近5倍,数字乡村建设研究文献数量几乎每年上涨近10倍。

2.2.3 研究内容方面曾亿武等(2021)提出数字乡村建设应包括五大维度:乡村数字基础设施建设、乡村数据资源开发与管理、乡村数字产业化、乡村产业数字化、乡村治理数字化。张鸿等(2021)剖析了影响农村高质量发展的主要因素,并对影响因素和农村高质量发展的关系以及作用机理进行了检验,详细研究了数字乡村战略下农村高质量发展。王胜等(2021)认为加快推进数字乡村建设,应加强规划布局,分类指导数字乡村建设;强化数字乡村发展基础;培育农业农村发展新动能;推进乡村实现多方面一体化发展。吕普生(2020)提出城乡数字鸿沟将在农业的数字化转型、农村的社会建设等领域带来一系列问题,最终阻碍城乡融合进程。彭超(2019)认为一方面要全面掌握新技术、新理念、新业态,另一方面,要科学处理好政府与市场、创新与应用、人与自然的关系,以促进现代数字技术和乡村在“生产+生活+生态”三个维度的全面深度融合。徐小明(2020)结合常州本地区实际情况和取得的经验及优势给出了“数字乡村”建设的建议与对策,促进常州“数字乡村”建设的高速发展,力推乡村全面振兴。

3 常州市数字乡村建设现状3.1 常州市农村农业概况常州,江苏省辖地级市,国务院批复确定的中国长三角地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。现辖新北、钟楼、天宁、武进、金坛5区和溧阳市。2020年,常州市常住人口527.8万,地区生产总值7805.3亿元。2020年,常州市实现农林牧渔业总产值278.4亿元,增长4.8%。全年粮食播种面积140.9万亩,比上年减少2.6万亩,下降1.8%。粮食总产量69.0万吨,比上年减产0.6万吨,下降0.8%。

3.2 常州市数字乡村概况3.2.1 城市数字建设势头强劲江苏省发改委、江苏省工信厅、江苏省统计局、江苏省网信办等部门通过数字基建、数字经济、数字乡村、数字政府、数字社会、数字安全和数字环境等7大类进行科学全面评价编制完成的《2020数字江苏建设发展报告》显示:数字江苏整体水平稳步提升,数字乡村建设助力乡村全面振兴。江苏省各设区市发展评价指数显示,全省总体平均指数76.02,其中,南京市(89.93),苏州市(89.64)、无锡市(85.04)、常州市(79.66)、南通市(77.52)五市高于全省均值。

由图1可见,在江苏省域范围内,数字南京发展全面领先,数字常州发展整体均衡,智能制造变现突出。在数字乡村建设方面,常州市发展评价指数8.67,仅次于南京市(9.50)、无锡市(8.87)、苏州市(8.85)、盐城市(8.75),高于全省平均值(8.21)。

3.2.2 乡村发展建设硕果累累常州农业农村局起草的《常州市“十四五”农业农村现代化规划》正在征求意见中。虽然还没有出台明确的数字乡村建设相关发展规划和政策文件,但是已经具备了较好的发展数字乡村基础。常州市在全面实施乡村振兴战略过程中,以“村强民富、景美人和”为总要求,以“江南水乡地区都市休闲型美丽乡村集聚区、江苏省高水平小康社会建设的乡村标杆区”为总体定位,引导推进全域美丽乡村建设,“三山三湖四田园,三环六线百美村”的多彩画卷在龙城大地徐徐展开。

2020年,科技部公示第九批25个国家农业科技园区名单,常州国家农业科技园区正式获批建设。“十三五”期间,常州市建设成美丽宜居乡村1220个,创成省特色田园乡村20个、特色小镇10个,国家现代农业示范区建设水平位居全省前列。此外新北区梅林村、武进区雪堰镇城西回民村等4个乡村先后获评中国美丽休闲乡村;溧阳市溧城镇八字桥村、武进区的雪堰镇城西回民村陡门塘、金坛区的儒林镇柚山村柚山、薛埠镇仙姑村仙姑、新北区的西夏墅镇梅林村等17个村庄被评为省级特色田园乡村,建成美丽宜居乡村642个,建设成果得到社会各界的广泛认可,也为常州市推进全域美丽乡村建设树立了标杆、提供了经验,起到了良好的示范带动作用,成为常州“三农”工作的靓丽名片。

图1 2019年江苏省各设区市数字乡村发展评价指数

数据来源:《2020数字江苏建设发展报告》

3.2.3 农业农村信息化水平快速提升常州市近年来不断推进农业电子商务产业发展,加快建设智慧农业,在农业生产、农业经营、农业管理和农业服务等“四个农业信息化”建设方面取得了一定的成就,农业农村信息化应用水平不断提升。常州市12316短信平台、农产品电子商务、农业物联网示范点以及相关农业网站建设持续完善。同时,常州市正在积极探索5G的实际应用,不论是“5G+智慧农业”、5G+AI智能”、“5G+农村治理创新”还是“农村电商+5G”、“农村基建+5G”,每一个项目都是对5G应用道路的积极尝试。

4 常州市数字乡村建设中的问题常州市通过新手段和新领域等方面的尝试,数字乡村建设发展至今,取得了一定的成就,不仅能有效推进常州市农业信息化水平,而且为下一步更好地建设数字乡村打下了坚实的基础。但根据《数字乡村发展战略纲要》整体目标的要求,仍有较大的差距和提升空间,限制数字乡村建设的问题亟须解决。

4.1 政策支持和整体规划方案不够完善在推进数字乡村建设政策方面,常州市还没有出台系统性的发展规划。要促进数字技术和农村产业深度融合,仅仅参照江苏省《关于高质量推进数字乡村建设的实施意见》的要求和2021年常州市政府工作报告中提出的“在农业农村生产生活中充分应用信息技术,实现乡村生产生活的信息化、数字化”和“建设数字强市”是远远不够的。因此,常州市在“数字乡村”建设过程中,仍处在不断探索的阶段。数字乡村建设的主体应该是乡镇和乡村,而不能是农业信息化示范基地建设单位。

4.2 “数字技术+农业农村”融合仍然不足常州市数字经济和智慧城市建设成效显著,但是数字经济在农业的应用大幅低于第二产业和第三产业,数字技术和农业农业并未实现深度融合。首先,数字化和智慧化技术在农业农村应用不够,软件和硬件投入不全;其次,数字化技术在农业生产中应用已经有了一定覆盖范围,但是数字化水平整体较低,数字农业应有的效率和催化作用没有得到充分体现;再次,跟城区相比,常州市乡村地区的数字化治理水平整体偏低;最后,常州市数字乡村建设存在区域间发展不够平衡,江苏省“一村一品一店”主要集中在武进区、金坛区和溧阳市。

4.3 数据资源共建共享体系仍不够完善数字经济的核心要素就是数据。常州市数据资源共建共享体系仍不够完善主要表现在:第一,常州市数字乡村建设的基础设施有待进一步完善,由于信技术水平不高,资料收集不科学,给数字农业信息采集造成了的不便。第二,当前常州市数字乡村建设资源较分散,资源整和不充分,数字采集不高效,开发应用不到位,数字共享体系不全面;第三,农村基层管理要应对多个上级相关管理部门,由于信息系统采集内容不一致,共享程度较低,造成数字乡村建设工作量大;第四,数字乡村系统的智能设施设备普及应用程度较低,虽然数字农业生产已经运用,但是农业产业链整体的信息化和数字化水平有待提高。

4.4 现代信息技术的综合应用水平不高一方面,农业企业习惯于传统生产经营模式后,对数字化农业改革热情不够高涨,加上信息技术更新较快等原因,乡村农业企业数字化升级步伐较慢。另一方面,由于缺乏政策引导和统一的规划方案,常州市的数字乡村建设有一定的同质竞争的不良现象。此外,常州市数字乡村功能建设比较单一,在数字乡村产业方面取得了一定的成效,但是还需要充分发挥数字乡村环保、数字乡风建设和数字乡村服务等方面的功能。

4.5 数字乡村人才队伍建设较为滞后数字乡村建设急需一批专业化人才投身农村,深入乡村。当前,常州市数字乡村专业人才队伍不能满足数字乡村建设的需要,从业人员的数字化技术应用能力也略显不足。主要表现在:(1)农村急缺专业化农业企业研发人员和信息技术员,农民的信息素养和网络安全意识的整体不高,外加有限的信息技术应用能力,在一定程度上制约了数字乡村的高质量建设。(2)信息技术应用人才比较缺乏,主要表现在从业人员年龄结构不够合理、知识结构比较老化,专业结构不尽科学、梯次结构也不够合理。(3)农业从业人员的信息意识和信息技术应用水平普遍偏低,大多数农民仅仅是停留在浏览新闻和互动娱乐层面,真正将数字技术运用于农业生产和农村建设的寥寥无几。

5 常州市数字乡村建设的对策在常州市发展数字乡村建设过程中,必须遵循两个规律:一是常州市乡村发展规律;二是数字化信息化发展规律。在此基础上,依据中共中央 国务院《数字乡村发展战略纲要》的目标,加强顶层设计,高效弥合常州市城乡发展的“数字鸿沟”,形成乡村振兴新动能。

5.1 出台整体规划方案,指导数字乡村建设为认真贯彻落实《国家乡村振兴战略规划》、《数字乡村发展战略纲要》、农业农村部《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》以及江苏省《关于高质量推进数字乡村建设的实施意见》,根据常州市当前建设是乡村的现实需求,并结合常州市农村地区产业融合的实际情况,尽快制定常州市数字乡村发展规划,为常州市数字乡村建设指明方向,促进农业农村信息化和乡村一、二、三产业有效融合,完善保障落实,科学全面、系统地指导常州市数字乡村发展,加快推进数字乡村建设。

5.2 完善信息基础设施,深化数字乡村效应逐步改善常州市农村数字基础设施,完善乡村数字基础的支撑。第一,加强信息基础设施建设。加大基础设施建设的力度和速度,实现网络信号全覆盖,降低网络资费,提高网络速度,充分借助互联网,不断加强基础设施共建共享,实现信息资源互补。第二,加快夯实数字农业基础。首先,完善数字农业综合监管平台的建设,逐步建设常州市农业农村遥感设施;其次,借鉴常州智慧城市建设经验,充分利用大数据和信息技术研发如“常州乡村”、“数字乡村”APP功能,实现常州市数字乡村建设产品供求、乡村动态、人力资源等信息的实时更新,为查询相关信息提供便利。第三,不断完善农村流通体系。有序提升常州各乡村快递网点普及率,根据需要合理规划建设智慧物流仓储配送中心;逐步建设绿色农产品供应链,在绿色配送的基础上,实现高效无障地配送常州农村农牧产品。

5.3 构建科技创新体系,加快数字乡村融合建设数字乡村,首先要快速推进农业产业数字化应用,加快推动数字技术与农业农村全面深度融合速度,将智能感知、智能分析、智能控制等数字技术加快向农业农村渗透,构建科学有效的常州市数字乡村科技创新体系;其次,不断深化常州市农业农村大数据建设,逐步完善市场监测预警体系,建成使用重点农产品市场信息和新型农业经营主体信息直报平台,加快数字技术和农业农业融合速度。最后,充分利用常州数字城市建设的优势和经验,将数字城市建设的技术有效延伸至数字乡村,将智慧旅游、智慧交通等数字城市功能科学拓展到乡村,构建数字乡村建设的科技创新体系。

5.4 大力推广信息技术,提高信息素养水平常州市推进数字乡村高质量发展,需要充分发挥广大农民群众的主体作用,这就要求持续提高数字信息素养和信息技术水平。一方面,要有持续开展信息技术推广计划,对职业农民、新型农民、大学生村官开展农民数字化学习和专项培训,培养一批业务熟练、技能过关、素养过硬的“新农人”让数字信息和网络为农民增收;另一方面,培养农民使用农村电商、抖音、快手等网络直播,让农民切实感受到信息技术的魅力,不仅提高信息素养水平,更能增加农业收入。

5.5 加大人才培养力度,提供人力资源保障要推进常州市数字乡村高质量发展,首先,加强数字乡村专业化人才队伍建设,充分发挥乡村基层党组织的作用,广泛发动各级党员群众共同参与数字乡村建设;其次,以线上线下培训、讲座等形式对现有的数字乡村建设从业工作人员进行全面培训,持续提升专业素养和信息技术水平,为数字乡村建设提供智力保障;再次,通过引凤归巢,吸引一批外出人员、各地大学生、复员军人投身数字乡村事业,鼓励优秀人才返乡创业就业;最后,有序提高工作人员的工资待遇和各种福利,解决大学生村官、科技副总、驻村书记的住房、教育、医疗问题,让他们充分发挥作用,激发投身数字乡村建设的工作激情。

参考文献:略作者:张保伟 刘世斌 常州工业职业技术学院 中国地质大学(武汉)

作者简介:张保伟,男,生于1986年,河南郑州人,讲师,研究方向:乡村资源开发。;刘世斌,男,生于1985年,湖北麻城人,博士,研究方向:数字经济。;

基金:江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师资助项目(苏教师函〔2018〕42号);常州市科协软科学研究课题(专项:17);常州工业职业技术学院青年创新基金项目(QN201813101014);江苏省大学生创新创业训练计划项目(202013101009Y);常州大学高等职业教育研究院立项课题(CDGZ2019030);

来源:《建筑经济》期刊