老子(公元前571年—约公元前470年。约于周灵王元年、鲁襄公二年、宋平公五年)。姓李名耳,字聃,字伯阳(或曰谥伯阳),春秋时期人。古今学者对老子籍贯的看法并不一致,主要有楚国、陈国、宋国三种说法。

在中国,这么一个伟大的人物,连他生前的生活地点都搞不清楚,是不是值得我们要用“非常道”的角度进行一场思索呢?我思索,这一定出了问题,什么问题?是不是民族的问题?

史前人看世界,可能最重要的是种族的问题。同种族自然而然形成帮派有益于帮派的生存,如果没有这类的帮派,人类发展可能会出问题。所以在史前很长一段时间,帮派之间的认同恐怕是最为重要。我这种人头脑简单,思索到老子、孔子这种伟人的隶属帮派的问题,不知是不是问题?

中华民族基本上由炎帝民族集团和黄帝民族集团所组成。炎帝,就是由少昊氏、大昊氏为主发展成的民族集团,这个集团发现了太阳、月亮活动的规律,总结出了“分、至、启、闭”等农业节气,发明了凤、龙图腾崇拜,发明了玉石崇拜、高岭土崇拜——这个民族集团我们常常习惯奉“伏羲女娲”为祖先,这个民族集团自少昊氏向大昊氏过渡的时候,出现了一个颛顼氏(濮阳西水坡文化遗址;公元前2500年—公元前4400年),这个颛顼氏很可能发明了认识、概括宇宙的阴阳理论。大约在距今4500百年的时段,有一个黄帝氏进入了黄河中下游地区开发生活空间,从此出现了黄帝民族集团的帝尧氏时代、夏后氏时代、周朝时代——我们似乎可以说黄帝民族集团就是唐尧、夏朝、周朝武装暴力改变中国的时代,我甚至不大敢说,唐尧、夏朝、周朝是一帮证明他们统治中国合理合法、理所当然的暴力机构。于是,一些本来如鱼得水的炎帝民族集团的精英,不得不适应这些暴力机构,苟且存活其中。人说孔子“累累如丧家之犬”,我看老子恐怕也有“累累如丧家之犬”的感觉。

我斗胆认为,伟大的老子、孔子,都是为了适应这些暴力机构而韬光养晦的精英。

譬如说老子是楚国人——有道理。因为楚国是祝融氏之后,祝融氏就是以女娲氏为代表的“黎氏”和伏羲氏为代表的“重氏”,组合而成的“重黎氏”之别名。楚国固然被周王族说成为“蛮”,殊不知他们是中华民族曾经的正宗,是伟大的“楚文化”的创造者。这就是老子所以可以说是“楚国人”的道理。

譬如说老子是陈国人——有道理,因为陈国是周武王封给伏羲女娲后裔的国土,就是“重黎氏”“祝融氏”后代的领土。陈国是周武王正儿八经的封疆裂土,这就是老子可以吹吹牛“陈国人”的根据。

譬如说老子是宋国人——有道理。宋国是殷商后裔,被分封于宋以续殷祀。它第一代国君是商纣王的哥哥微子启。它有名义上有“不朝周”的权利,而且其爵位是周朝诸侯国中最高的公爵。与夏朝国君后裔杞国,同为公爵。所以说老子是“宋国人”,也有足足的道理。

图1·金文之“奄”字

图1·金文之“奄”字。这是商奄之图腾符号。商奄是商王族原王都的所在地。因为商王族“兄死弟及”的传位制度,都城往往由于新帝王迁都而成为曾经的帝王居,“商奄”就是曾经的都城

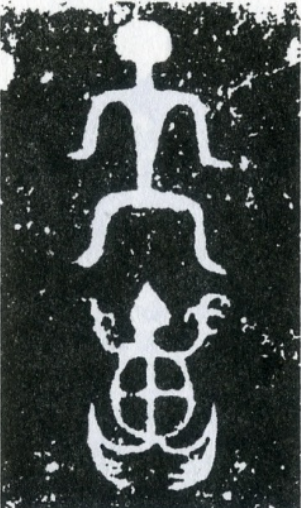

图2·商王族的纺织女神

图2·商王族的纺织女神。它佩戴的“一头双身龙”带子,“一头双身龙”带子是象征伏羲女娲权威的佩戴

周敬王四年(鲁昭公二十六年、公元前516年),老子因所管典籍让王子朝携至楚国,被罢免守藏室史一职,回故里居住。老子当然清楚社会的发展历史,所以最后就去了秦国。

原来秦人有两个非常有名的祖先,名叫飞廉、恶来。两人是父子俩,是助纣为虐的典型代表。周武王灭商之战,飞廉因出使北方,躲了过去,恶来被杀;出使返回时,商朝已灭,纣王已死,于是飞廉投奔“商奄”,隐遁了下来。周成王年幼,不能独立执掌朝政,武王的弟弟周公协助成王处理政事。这局面却引起了同为武王弟弟的管叔、蔡叔和霍叔等人的不满。这三个人原本被分封到商朝的王畿地区,监视商人。他们看到周公掌控朝廷大权,心有不甘,趁机和商纣王的儿子武庚勾结,发起了三监之乱。飞廉显然积极参加了这次叛乱。三监之乱在周公的领导下平定了,“商奄”也灭亡了。于是秦人被隶属于周贵族名下,强迁到西北守边并放牧。周平王时代,西周衰落,首都东迁洛阳,为了感谢出兵拥戴之功,周平王酬谢给了秦襄公西周大量的故地,这就给了秦国腾飞的机会。《史记·封禅书》载:“秦襄公既(封)侯,居西垂,自以为主少皞之神,作西畤,祠白帝……”秦襄公此时干脆自称主少皞之神,直接成为少昊之后,不再是伏羲女娲之后。 我们研究“商奄”的族徽之“大黾”图像,知道其龟鳖图腾是“奄”字的图腾相貌(图1),又判断妇好墓出土的“女脩”玉雕像,就是中国商代的纺织神(图2),因此继续又判断,秦贵族应该来自大昊氏(即大汶口文化核心民族;公元前2500年-公元前4400年。后来他们改称自己为少昊氏(公元前4400年-公元前5200年;后来伏羲氏之“重氏”和女娲氏的“黎氏”组合成了“重黎氏”,这使中华民族之古史叙述有点乱套的原因。在“重黎氏”形成当中,出现了一个“颛顼氏”;就碳十四测年上看,“颛顼氏”和大汶口文化几乎同时发生。大汶口文化是以伏羲女娲为代表的一种文化。“颛顼氏”文化,可以由“濮阳西水坡文化遗址”为其代表),原因是慑于周人的族威(帮派之威),秦人为了和商贵族划清界限,不得已而改称自己是少昊之后。这种“周人的族威”之赫赫,一定也让比孔子年长几岁的老子感觉到了。同时老子也看明白了秦国一定会代替周朝,于是晚年便去了秦国——秦国毕竟是有根有底的传承性明白的国家。

秦人是“重黎氏(祝融氏)”的后裔。孔子是“重黎氏(祝融氏)”的后裔,老子是“重黎氏(祝融氏)”的后裔。“重黎氏”就是伏羲女娲民族集团的代表。

周灵王二十一年(鲁襄公二十二年、公元前551年),老子入周王室任守藏室史(管理藏书的官员)。在被推荐入周室效力之前,老子跟随常枞学习知识。常枞即商容,是商纣王时期的主掌礼乐的大夫,因忠而遭贬谪,后隐居。

周景王十年(鲁昭公七年、公元前535年),老子因受排挤,被甘简公免去守藏室史之职,出游鲁国。在鲁国巷党主持友人葬礼,孔子助葬。时孔子17岁,问礼于老聃。孔子显然是以丧葬礼节为专业的人。老子既为丧葬主持,可见他也精于丧葬礼仪。老子受排挤去职,可见他不是周王族的宗人。当然孔子也不是周王族的宗人。

周景王十五年(鲁昭公十二年、公元前530年),老子被甘平公召回仍任守藏室之史。可见老子不但不是周王室宗人,更是因特殊专业技术而有时必须使用的人。

周敬王四年(鲁昭公二十六年、公元前516年),老子因所管典籍被王子朝携至楚国,遭罢免守藏室史一职,回故里居住。周景王去世后,王子朝与王子匄争夺王位,王子朝占据王城洛阳数年。最终,王子朝战败并携带大量周朝典籍和礼器出逃,导致老子被迫离开职场。

大约周敬王三十五年(鲁哀公十年、公元前485年),老子看到周王朝越来越衰败,准备出函谷到秦地去。我认为老子去秦地,很可能是去找机会。以老子的知识、智慧,他料定秦国必有大发展。秦国是商王族的后裔。也许老子认为秦国才是他的归属之地。

传说老子就骑着大青牛走了,或者牛是老子他们一族的图腾。

《庄子·养生主》有:“老聃死,秦失吊之,三号而出。”大约老子死于秦国,吊唁之人“秦失”,可能是秦人。

老聃,一说姓老。“老”应该是氏名,所谓的“天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏。诸侯以字为谥,因以为族,官有世功,则有官族,邑亦如之(《左传·隐公八年》)。”伏羲女娲合称重黎氏(祝融氏),常常误读“老童”,因而有颛顼生“老童”之说,学界对此也不予纠正,其实老子的“老”就是宋国的“老丘”,又加上宋国是“重黎氏(祝融氏)”之后,老子的氏名就稀里糊涂地模糊下去了。

图3·石家河文化之太阳神相貌,其耳朵是被剪过的

图3·石家河文化之太阳神相貌,其耳朵是被剪过的

图4·三星堆出土反映剪耳风俗的玉石雕刻

“聃”旧注为:“耳曼也(《说文》)。”按“聃”之“冉”旁又做“甘”,冉、甘显然是读音。参照石家河文化之先民,有剪耳为饰的风俗——剪耳为饰,就是把耳朵修剪成特定的形状,以为民族的记号。如石家河文化的先民,他们认为自己是太阳家族,是伏羲女娲之后而又是太阳神炎帝之后,遂把耳朵修剪成想象中之太阳鸟的翅膀状(图3)。老聃的耳朵,就是曾经有这种耳饰风格族系的传承——这种耳饰在商代三星堆出土的玉石边璋上面有明确的反映(图4)。我所谓的“太阳家族”,就是石峁遗址建筑之前的太阳神神庙所有者,太阳神庙里面的陈设,就是石家河文化的反映。石家河文化是夏朝之前帝舜氏之文化,夏朝文化后来被商朝取代,商朝文化是石家河文化的繁缛化,三星堆文化是石家河文化的神圣化。

绕了一圈,我们可以知道老聃族系来自重黎氏,和孔子同族同宗,是伏羲女娲的后裔——老子、孔子所代表、所拥有的文化,当然是周王族望尘莫及的。

现在我们再回过头来看周景王十年(鲁昭公七年、公元前535年),老子因受权贵排挤,被甘简公免去守藏室史之职,出游鲁国,是多么委屈了。其实说老聃姓李,出自高阳氏之帝颛顼,也和秦王族出自高阳氏之帝颛顼一样,都是为了躲开周王族威赫的迫不得已,因为伏羲女娲的重黎氏之“黎氏”,就是来自颛顼氏之母系民族。所以很多学者,就把女娲氏所出的颛顼氏,当成了女娲氏,女娲氏与伏羲氏彼此不分,大昊氏往往错位到颛顼氏的一种混乱原因。

现在让我再絮叨一遍:史书说上老子出自“颛顼氏”,就是出自重黎氏的黎氏,秦王族自诩出自颛顼氏,就是出自重黎氏的黎氏。

我们再由孔子的“孔”之象形字说起。

图5·“孔鼎”上的“孔”字——下面的“子”是女娲图像的简化;上面的“乚”是龙图像的简化

孔子的“孔”,象形伏羲女娲合体神像。孔子的“孔”,其“子”是一个女娲氏的象形字之简化,其“乚”是龙躯的简化(图5)。伏羲氏龙图腾,“太暤氏(大昊氏是伏羲氏的别号)以龙纪”,“乚”就是龙图腾的简化。

图6-1上,商代的伏羲女娲合体神像(龙躯在人的头上)

图6-2 中,商代的伏羲女娲合体神像(龙躯在人的头上)

图6-1 下,商代的伏羲女娲交合图(龙象征伏羲)。汉代的伏羲女娲交合图

在商代的玉雕中,我们可以看到很多伏羲女娲合体神像,它们大都是女娲做人体,伏羲做龙躯的玉石雕像(图6)。这就是金文“孔”字是伏羲女娲合体神的象形字之颠扑不破的证明。2017年,我在北京大学“孔学堂”曾经以《国学也是让我们知道文化源头的学问》为题,演讲过“孔”字的象形基础(见《科学艺术传承创新》中国工信出版集团2017·5)只是我人微言轻,又不是体制中人,无人在意而已。

现在我可以说老子终于暴露了他是伏羲女娲之后的身份,他在《道德经》二十一章中说:

“孔德之容,唯道是从。”

“孔”是伏羲女娲合体的象形字。

用我的话翻译,这是说:伏羲女娲之德的“容”,“惟道是从”。

“德”字甲骨文象形十字路口之前方有一个吊垂,十字路口中心有一只眼睛,吊垂象征标准。所谓“道”,就在伏羲女娲合体的意义上面呈现。

伏羲女娲首倡夫妻之道。夫妻之道就是繁衍之道。

原始社会最崇尚的理念是人口繁衍,人口繁衍,就是生产力的扩大。

显然“孔”不当“大”讲。

不要以为孔子伟大了“孔”姓跟随着就伟大了。

孔子是把伏羲女娲交合的象形字当作姓的人。

老子是公开指出男女交合是“德”的核心、“道”的根本的人。

孔子从死的角度上崇尚生。

老子直接说道德的核心生生不息。

王晓强头像瓷盘(中国工艺美术大师丁邦海作)

【作者授权专稿】

作者王晓强,40后古文化学者,美术家、文化评论家,诗人。主要从事古代圗像、文字、诗歌、服饰、艺术理论及绘画和雕塑研究。曾任中央工艺美术学院教授、《科技与艺术》《美术大鍳》主编、中国工艺美术学会雕塑専业委员会秘书长、江南大学设计学院研究员等。一九七九年到中国社会科学院历史研究所,师从沈从文,参与编冩《中国古代服饰研究》索引及插圗工作。撰有文化艺术理论、随笔若干,有《易经大侃》《李贺诗解谜》《古玉里隐藏的秘密》《文身的秘密》《造物未说的秘密——破解上古图腾崇拜祖源》《易经·今注今译 易经里的秘密》等著作。

组稿编辑:周晓方,原载 世说文丛