腊月的风像刀子,刮得人脸生疼。

陈大川蹲在肉摊前,呵出一口白气,搓了搓冻得通红的双手。案板上只剩半扇猪肋排和几块肥膘肉,油脂凝成了乳白色的霜。

“大川,收摊啦!”隔壁卖豆腐的老张头缩着脖子招呼,“这鬼天气,再待下去要冻成冰溜子了!”

陈大川咧嘴一笑,露出两颗虎牙:“再等等,万一有人来买年夜饭的肉呢?”

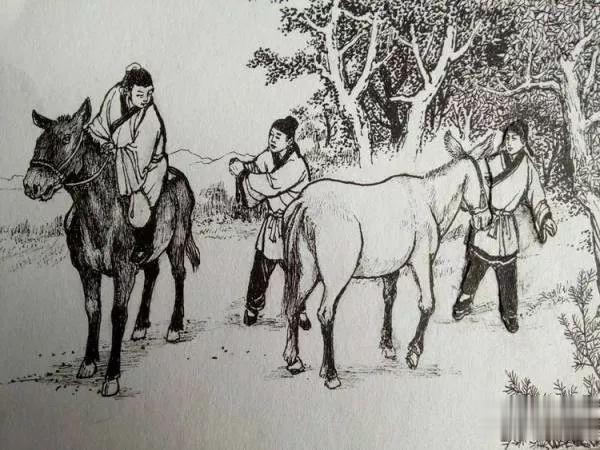

天色渐暗,集市上的人早已散尽。陈大川正打算收摊,忽然瞥见街角站着个瘦弱的身影——是镇东头的柳寡妇。

柳氏抱着三岁的儿子小栓,缩在墙角避风。她身上的棉袄打了七八个补丁,袖口磨得发亮,怀里的孩子小脸冻得青紫,正把手指含在嘴里吮吸。

陈大川心里一酸。

“柳家妹子!”他拎起一块肥膘肉走过去,“天这么冷,怎么还带着孩子出来?”

柳氏像受惊的兔子般后退半步,低垂着头:“陈、陈大哥……我路过……”

她怀中的小栓突然抽了抽鼻子,眼巴巴盯着那块肥肉。孩子喉咙里发出“咕咚”一声,在寂静的雪地里格外清晰。

“拿着吧。”陈大川把肉往前递,“快过年了,给孩子熬碗油渣补补。”

柳氏的手指绞着衣角:“这怎么使得……”

“客气啥!我这儿还剩不少。”陈大川不由分说把肉塞进她怀里。油纸包触到柳氏的手腕时,他猛地一怔——这女人的皮肤冷得像块冰,完全不像活人的温度。

柳氏突然抬头。

暮色中,她的眼睛亮得瘆人:“陈大哥真是菩萨心肠。”

不知是不是错觉,陈大川觉得她嘴角似乎歪了一下,像有人用线强行扯出的笑容。

“快回吧,雪要大了。”他后退半步,搓了搓突然发麻的后颈。

柳氏却上前一步,枯瘦的手抓住他的袖子:“陈大哥……”

她的指甲不知何时变得尖利,几乎要刺破陈大川的棉袄:“若真可怜我们孤儿寡母……不如休了你家秀娘?”

陈大川甩开她的手,像甩开一条毒蛇:“你疯了?!”

柳氏也不恼,慢条斯理地整理衣袖:“正月十五前,我等你消息。”说罢抱着孩子转身离去,雪地上竟没留下半个脚印。

陈大川呆立原地,直到老张头拍他肩膀才回神。

“发什么愣呢?”老张头挤眉弄眼,“柳寡妇跟你说啥了?该不是看上你了吧?”

“胡扯!”陈大川闷头收拾刀具,铁钩相撞发出刺耳的声响。

回家的路上雪越下越大。陈大川心里发毛,总觉得有双眼睛在暗处盯着自己。经过土地庙时,他特意进去拜了拜,香炉里的三炷香却齐齐拦腰折断。

“怪事……”他嘟囔着推开家门。

暖黄的灯光下,妻子秀娘正在灶台前熬粥。见丈夫回来,她擦了擦额角的汗:“正好,粥快好了……呀!你脸色怎么这么差?”

陈大川刚要开口,灶膛里的火苗突然“轰”地窜起三尺高!

青绿色的火焰像毒蛇吐信,照得满屋幽光。秀娘惊叫一声,袖口被火舌舔到,腕间顿时浮现一道蛇形的黑纹。

“当家的……”她举起颤抖的手,“这是什么东西?”

黑纹在皮下蠕动,如同活物。

秀娘的手腕像是被烙铁烫过,那道蛇形黑纹在烛光下泛着诡异的青黑色。她浑身发冷,嘴唇哆嗦着,连一句完整的话都说不出来。

陈大川一把抱起妻子,将她放在炕上,又扯过棉被紧紧裹住她。可秀娘的身体却像一块冰,怎么都暖不热。

“我去请郎中!”陈大川转身就要往外冲。

秀娘却死死拽住他的衣角,气若游丝:“别……别走……我害怕……”

她的瞳孔微微扩散,眼白里爬满细小的血丝,像是有什么东西在眼底游动。陈大川心头一颤,突然想起柳寡妇那双亮得瘆人的眼睛。

天刚蒙蒙亮,陈大川就背着秀娘冲进了山神庙。

老庙祝正在扫雪,见他们闯进来,花白的眉毛顿时拧成一团。他掀开秀娘的袖口一看,脸色骤变:“蛇母咒!”

“啥?”陈大川急得额头冒汗,“能治不?”

老庙祝没答话,而是取来一碗清水,又折了截桃木枝,蘸水点在秀娘眉心。清水触及皮肤的瞬间,竟“滋”地冒出一股黑烟!

“果然是邪术。”老庙祝沉声道,“此咒专噬人心魄,中咒者七日必亡。”

陈大川双腿一软,差点跪倒:“求您救救她!”

老庙祝叹了口气:“解铃还须系铃人。这咒要么由下咒者自愿解开,要么……”他顿了顿,“杀了施咒之人。”

陈大川猛地攥紧拳头,指甲深深掐进掌心。

柳氏的茅屋孤零零立在镇东头,屋顶的茅草被积雪压得低垂,像耷拉的兽耳。

陈大川一脚踹开摇摇欲坠的木门,屋内却空无一人。炕上的被褥叠得整整齐齐,灶台冷得像冰,完全不似有人居住。

“躲哪去了?!”他红着眼掀开米缸、踢翻木箱,忽然听见里屋传来“吱呀”一声——

梳妆台的铜镜前,柳氏正背对着门梳头。

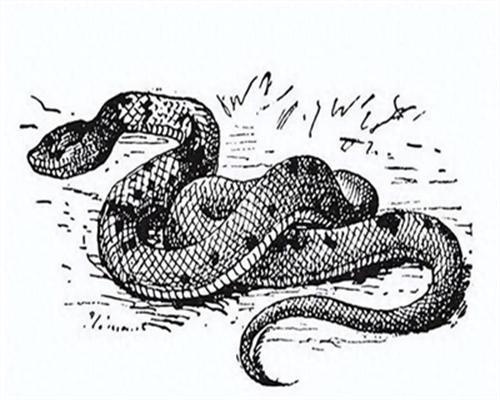

她的动作极慢,木梳一下一下刮着长发,发出令人牙酸的“沙沙”声。镜中映出的却不是人脸,而是一条双头青蛇!

“来了?”柳氏头也不回,声音忽男忽女,“我当你还要再犹豫几天呢。”

陈大川拔出腰间的杀猪刀,刀尖直指她后心:“解咒!否则我——”

“否则怎样?”柳氏突然转身,那张秀丽的脸皮像蜡一样融化,露出青黑色的蛇鳞,“杀了我?你可知我若死了,咒术反噬,你妻子死得更快!”

她咧开嘴,嘴角一直裂到耳根,露出两排细密的尖牙:“我本来只要你休妻……现在,我要你们夫妻二人的命!”

蛇尾“啪”地扫翻油灯,屋内顿时陷入黑暗。

陈大川凭直觉挥刀,刀刃砍中什么坚硬的东西,溅起一串火星。黑暗中响起嘶哑的痛吼,紧接着,一股腥臭的绿雾从四面八方涌来!

“闭气!”老庙祝的警告在脑海中炸响。陈大川屏住呼吸撞向窗户,腐朽的窗棂应声而断。

他滚落在雪地里,回头望去——整座茅屋已被绿雾笼罩,雾中隐约可见巨蛇游动的黑影。更可怕的是,他握刀的手掌不知何时爬满了黑色纹路,正顺着血管向上蔓延……

陈大川跌跌撞撞逃回家时,整条右臂已经爬满黑纹。秀娘昏迷在炕上,蛇纹蔓延至脖颈,呼吸微弱得几乎察觉不到。

灶台上的菜刀突然"当啷"落地。陈大川低头看去,发现刀身映出自己扭曲的脸——额角竟冒出两片青鳞!

"妖毒入体……"他想起老庙祝的警告,颤抖着摸向腰间杀猪刀。这把跟了他十年的老伙计,刃口早已磨损,却在此刻泛起诡异的血光。

院外突然传来"沙沙"声,像是巨蟒游过雪地。陈大川猛地推开窗,月光下,一条水桶粗的双头青蛇正盘踞在院墙上,四只竖瞳死死盯着他。

"现在求饶,我让你死得痛快些。"左边的蛇头吐出人言,赫然是柳氏的声音。

右边的蛇头却嘶嘶怪笑:"我要当着他的面,把那女人一寸寸吞掉!"

蛇尾扫塌半边院墙,陈大川翻滚着躲开飞溅的碎砖。妖蛇喷出的毒雾腐蚀雪地,冒出阵阵白烟。

"你砍过千百头猪,可砍过修炼百年的蛇妖?"柳氏的头颅高高昂起,毒牙滴落黏液,"凡人刀刃伤不了我分毫!"

陈大川突然笑了。他割开掌心,让鲜血浸透杀猪刀:"那就试试屠夫的血刃!"

沾血的刀锋竟发出嗡鸣,一刀斩下,蛇妖的左前爪齐根而断!黑血喷溅在雪地上,腐蚀出蜂窝状的孔洞。

"啊!"妖蛇痛得翻滚,"你怎么能——"

陈大川趁机冲向屋内。秀娘已被蛇尾卷到半空,脖颈黑纹蠕动如活虫。他飞身跃起,血刃划过一道猩红弧光——

咔嚓!

半截蛇尾砸落在地,仍在抽搐。

双头蛇妖在院中痛苦翻滚,断尾处黑血狂涌:"我要你们全镇陪葬!"

它突然昂首向天,两颗头颅同时膨胀,显然要发动同归于尽的毒爆。千钧一发之际,山神庙方向飞来一道黄符,正贴在蛇妖七寸处!

"孽畜!"老庙祝拄着桃木杖踏雪而来,"借人身害命,天理难容!"

蛇妖发出最后一声尖啸,在符火中化为灰烬。陈大川怀中的秀娘突然剧烈咳嗽,呕出几口黑血,腕间蛇纹渐渐消退。

老庙祝却摇头叹息:"妖毒虽解,但咒术反噬已伤你根本。"他掰开陈大川的衣领,只见心口处浮现蛇鳞纹路,"需以十年阳寿为代价,才能彻底化解。"

陈大川看着苏醒的妻子,毫不犹豫点头:"换!"

第二年冬至,秀娘在院里扫雪时,发现丈夫鬓角生出一簇刺眼的白发。

"当家的,你最近……"她伸手想摸,陈大川却偏头躲开,笑呵呵递过一碗油渣:"趁热吃。"

远处传来货郎的叫卖声。经过镇东头荒废的茅屋时,货郎总加快脚步——据说有人曾在雪夜看见,屋里有个抱孩子的女人对镜梳头,镜中却空无一物。

而山神庙的功德簿上,每月十五都会多出一笔匿名捐赠的香火钱,正好是半斤肥肉的价钱。