在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

芯片,这颗“现代科技的明珠”,正成为全球科技竞争的核心。

各国芯片巨头纷纷交出第三季度财报,其中英伟达以1398亿元人民币的惊人利润再次登顶全球芯片行业,而韩国三星也实现528亿元的盈利,表现不俗。

而作为中国芯片行业的代表,中芯国际的三季度表现如何呢?是否能与全球巨头抗衡?

【英伟达的绝对王者地位】

在全球芯片行业中,如果说谁最能代表技术的前沿和市场的极致,答案几乎一定是英伟达。

这家总部位于美国加州的科技巨头,从GPU起步,如今已经将业务延伸到AI、自动驾驶、数据中心等领域,并且在每一个领域都占据着无可撼动的地位。

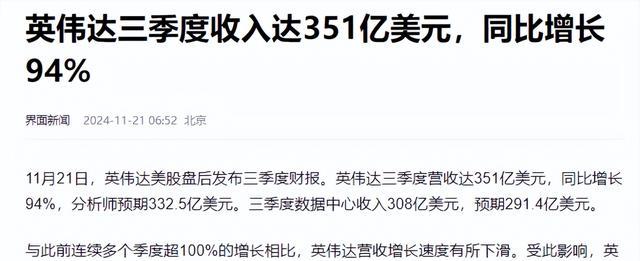

数据显示,英伟达第三季度营收达到了351亿美元,同比增长93.7%,净利润更是高达193亿美元,折合人民币1398亿元,值得注意的是,这还仅仅是过去三个月的表现。

英伟达凭借AI GPU芯片成为了许多公司必不可少的合作伙伴,尤其是在AI热潮愈演愈烈的背景下,其高算力芯片几乎成为全球AI技术公司的“标配”。

这背后到底是什么让英伟达如此成功?关键是它的产品定位和技术布局。

英伟达多年来深耕GPU芯片领域,尤其在并行计算和高算力方面具备绝对优势。

在AI崛起之前,英伟达的GPU主要服务于游戏市场,但它很快发现GPU在AI训练任务中也能发挥不可替代的作用。

于是,英伟达快速切入AI市场,推出了针对AI任务优化的GPU芯片,如今,许多AI公司在进行模型训练时,不得不依赖英伟达的产品,这也让它在市场上形成了近乎垄断的地位。

据公开数据显示,其毛利率已经达到了74.6%,这是一个令人难以置信的数字。

在制造业竞争日趋激烈、材料成本不断上涨的情况下,英伟达能保持如此高的毛利率,足以说明其产品在市场中的稀缺性和高价值。

在AI时代到来之前,它就开始布局包括自动驾驶、数据中心等领域,甚至在边缘计算和图形处理等细分市场上也有所涉猎。

这种广泛而深入的布局,使得英伟达在每一个新兴领域都能抢占先机。

以自动驾驶为例,英伟达的芯片和算法已经成为许多汽车厂商的首选方案;而在数据中心市场,其提供的高算力解决方案同样不可或缺。

【三星的转型阵痛】

与英伟达高歌猛进的表现相比,三星的芯片业务则显得有些波折起伏。

这家韩国最大的科技企业,曾在存储芯片领域一骑绝尘,但近年来,随着市场需求的变化和竞争格局的调整,其芯片业务面临着不小的挑战。

数据显示,三星在今年第三季度实现了73亿美元的净利润,折合人民币约528亿元,这一数据看似不俗,尤其是与去年全球芯片行业寒冬时期相比,三星的表现明显回升。

与第二季度的表现相比,三星的芯片业务利润却出现了环比下降,这种不稳定性成为三星当前最大的隐忧。

过去,三星凭借其在存储芯片领域的技术优势,占据了全球大部分市场份额,无论是硬盘、内存还是SSD,三星的产品都是消费者的首选。

近年来随着AI技术的崛起,市场对存储芯片的需求逐渐让位于对高算力芯片和逻辑芯片的需求,而这恰恰是三星的弱项。

相比英伟达在AI芯片领域的绝对优势,三星显然错过了AI浪潮的最佳窗口期。

在存储芯片领域,三星过去依赖于规模经济,通过大批量生产压低成本,巩固市场地位,但这种策略在高端芯片市场却难以奏效。

高端芯片对技术要求极高,研发投入巨大,且更新迭代迅速,三星在这一领域显然没有充分准备。

特别是在逻辑芯片领域,三星的技术和市场份额与台积电、英特尔等竞争对手相比还有不小的差距。

三星近年来开始了全面的业务调整,试图在AI芯片和逻辑芯片领域实现突破。

据报道,三星已经加大了对先进制程技术的研发投入,力争在3nm甚至更先进的制程上与台积电一较高下。

同时,三星还与多家AI技术公司合作,尝试在自动驾驶、数据中心等新兴市场寻求突破口。

首先,高端芯片市场的竞争异常激烈,台积电作为全球代工领域的龙头,技术优势明显,三星要在短时间内追赶并不容易。

其次,三星过去的业务模式过于依赖存储芯片,现在突然转向高端芯片,需要重新构建技术体系和市场网络,这一过程注定会耗费大量时间和资源。

更令人担忧的是,三星在高端市场的布局目前还未见显著成效,以AI芯片为例,尽管三星声称已经取得了一些进展,但市场反应并不热烈。

相比之下,英伟达凭借其强大的技术生态圈早已占据了AI芯片领域的制高点,三星想要迎头赶上,不仅需要在技术上取得突破,还需要重塑品牌形象和市场信任。

三星并未放弃存储芯片这一老本行,虽然存储芯片市场整体增速放缓,但其需求仍然庞大,尤其是在云计算和数据中心领域。

三星希望通过巩固存储芯片市场的领先地位,为其在高端芯片领域的转型提供资金支持。

这种“两条腿走路”的策略看似稳妥,但也意味着三星在短期内的资源分散,可能会进一步延缓其在高端市场的布局。

【中芯国际的突围之路】

相比英伟达的高光表现和三星的转型阵痛,中芯国际的故事更像是一场与时间赛跑的竞逐。

在全球芯片行业竞争日益激烈的今天,这家中国的芯片代工龙头企业,在多重制裁和技术壁垒下,努力开辟着属于自己的道路。

先来看数据,根据第三季度的财报,中芯国际实现了10.6亿元的净利润,成功转亏为盈,这一成绩虽远不及英伟达和三星,但却是在特殊背景下取得的,尤为可贵。

在美国对中国芯片产业实施严格限制的情况下,中芯国际凭借自主研发和国内市场的支持,连续多个季度稳居全球第三大芯片代工企业的位置,成为中国芯片行业的核心力量。

但数字之外,中芯国际面临的挑战同样巨大,最大的掣肘来自技术的差距。

当前,全球芯片市场的竞争焦点正在从成熟工艺向高端制程转移,而高端制程芯片对AI、自动驾驶等新兴技术至关重要。

中芯国际在7nm以下制程领域仍未取得突破,这让它在AI芯片市场几乎没有话语权,与台积电和三星相比,中芯国际的技术短板显而易见。

这一技术差距的根源,不仅仅是企业自身的问题,更是全球产业链格局的体现,光刻机作为制造先进芯片的关键设备,目前仍然由荷兰ASML公司垄断。

而美国及其盟国的技术封锁,使得中芯国际难以获得最新型号的光刻机,这直接限制了其向更高制程迈进的步伐。

尽管困难重重,中芯国际的努力却从未停止,在政策和市场的双重推动下,中芯国际正在逐步完善自己的产业链布局,力图在可控范围内实现自主发展。

例如,在中低端制程领域,中芯国际已经能够满足国内大部分市场需求,减少了对国外芯片的依赖,同时,它还在积极推动国产设备和材料的使用,为未来的进一步突破铺平道路。

此外,中芯国际的成长也离不开中国市场的支撑,中国作为全球最大的芯片消费市场,为中芯国际提供了得天独厚的发展环境。

从智能手机到家电,从新能源汽车到物联网设备,国内庞大的需求使得中芯国际即便在技术上暂时落后,也能够保持一定的市场份额。

这种“以市场换发展”的策略,或许是中芯国际在当前环境下的最佳选择。

仅靠市场并不足以让中芯国际完成从追赶者到引领者的转变,未来的关键,仍然在于技术的突破。

除了在光刻机领域的技术攻关,中芯国际还需要加大在材料科学和生产工艺上的研发投入,培养更多的技术人才,进一步提升自主创新能力。

值得一提的是,中芯国际的故事不仅仅是它自身的奋斗史,更是中国芯片产业发展的一个缩影。

近年来,在政策扶持和资本注入下,越来越多的国产芯片企业开始崭露头角,从EDA软件到封装测试,从存储芯片到逻辑芯片,整个行业正在形成一条更完整的产业链。

这些变化,虽然还不足以撼动国际巨头的地位,但却为中国芯片产业的未来奠定了基础。

【结语】

芯片行业的竞争,是技术、市场和政策的多重较量。

英伟达以绝对的技术优势引领行业,三星在转型与传统间寻找平衡,而中芯国际则在夹缝中努力生存和成长。

尽管中国芯片行业还存在诸多短板,但中芯国际的崛起让人们看到了希望。

在技术不断进步和市场需求日益增长的推动下,中国芯片行业有能力突破技术封锁,向更高端的领域迈进。

【参考信源】

界面新闻2024-11-21 《英伟达三季度收入达351亿美元,同比增长94%》的报道

澎湃新闻2024-10-08 《三星电子三季度营业利润增2.7倍不及预期,芯片业务负责人致歉》的报道

证券时报2024-11-07 《中芯国际:第三季度净利润10.6亿元 同比增长56.4%》的报道