阅读此文前诚邀您点击一下“关注“,方便您随时查阅一系列优质健康文章,同时便于进行讨论与分享感谢您的支持!

花生,这种看似普通的食物,却隐藏着诸多营养奥秘。有人喜欢生吃,追求那份原始的醇厚;有人偏爱熟制,享受香脆的口感。

那么,生花生和熟花生在营养上究竟有什么不同?是否真的影响健康?更重要的是,怎样吃才更安全、更有益?

生花生与熟花生的营养差异生花生保留了最原始的营养成分,其中维生素E、B族维生素及部分抗氧化物质含量较高。这些营养素有助于抗氧化、延缓衰老,并对心血管健康有所裨益。

此外,生花生的膳食纤维含量较高,能够促进肠道蠕动,改善消化功能。

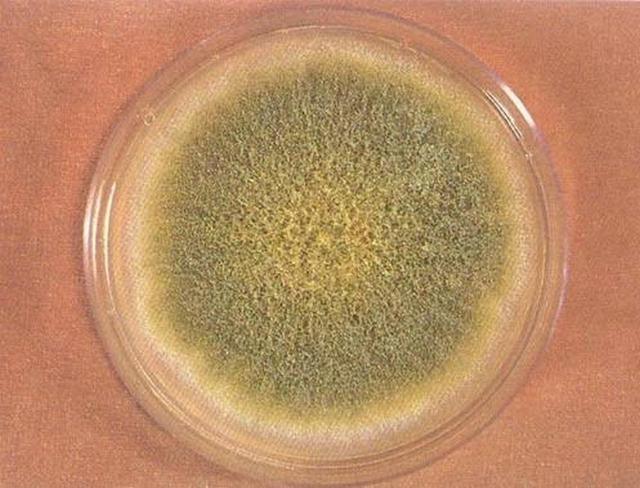

然而,生花生也有一个不可忽视的问题——容易受到黄曲霉毒素污染。

黄曲霉毒素是一种强致癌物,长期摄入可能增加患肝癌的风险,因此挑选优质、无霉变的花生至关重要。

相比之下,熟花生虽然在加热过程中会损失一部分水溶性维生素,但其蛋白质消化率更高,油脂更易被人体吸收。

同时,煮花生的抗氧化能力甚至比生花生更强,因为加热会促使花生中某些多酚类物质释放,提高其抗氧化活性。

生吃花生真的更健康吗?

生吃花生真的更健康吗?有人认为,生花生富含天然营养,吃了能“养胃”。

事实上,这种说法并不完全准确。生花生的确含有一定量的多酚和鞣酸,它们能够在胃部形成保护膜,减少胃酸刺激。

但对于胃功能较弱的人来说,生花生的膳食纤维较难消化,反而可能加重胃肠负担,引起腹胀、消化不良等问题。

此外,生花生的蛋白酶抑制剂较多,会影响蛋白质的消化吸收。特别是对于消化能力较差的老人或儿童,生吃花生可能并不友好。

因此,想要通过花生养胃,适量吃熟的更为合适。

熟花生的烹饪方式对健康的影响不同的烹饪方式会影响花生的营养价值。水煮花生是一种较健康的吃法,能够较好地保留营养,同时降低黄曲霉毒素的风险。

研究发现,水煮花生中的抗氧化物质含量比生花生还高,这对心血管健康十分有益。

而油炸、炒制的花生虽然香脆可口,但问题在于,其脂肪含量明显增加,特别是高温油炸可能会产生有害的反式脂肪和致癌物丙烯酰胺。

如果经常食用,可能增加肥胖、心血管疾病的风险。

因此,想吃花生,尽量选择水煮或低温烘焙的方式,避免高温油炸。

花生的健康益处,不只是补充营养花生不仅是美味的小零食,更是一种健康食品。研究表明,适量食用花生有助于降低心血管疾病风险。

这是因为花生富含单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸,能够帮助调节血脂,减少低密度脂蛋白(“坏”胆固醇)的水平,从而降低动脉硬化的风险。

此外,花生中的白藜芦醇具有抗氧化作用,有助于延缓衰老并降低炎症反应。

对于糖尿病患者来说,花生的低升糖指数(GI值)特性使其成为较为理想的零食选择,不易引起血糖大幅波动。

吃花生的5个注意事项,牢记这些更健康!1.选择优质花生,避免霉变花生容易受到黄曲霉毒素污染,因此购买时应选择色泽均匀、无霉斑、无异味的花生。存放时要保持干燥,避免潮湿环境。

2.建议熟食,减少消化负担对于胃肠功能较弱的人,熟花生更容易消化吸收,特别是水煮或低温烘焙的方式,更加健康。

3.控制摄入量,避免热量超标花生的脂肪含量较高,虽然是健康脂肪,但过量食用仍可能导致热量摄入超标,增加肥胖风险。每日建议摄入量为一小把(约20-30克)左右。

4.避免高温油炸,减少有害物质炸花生、炒花生虽然香脆,但高温加热会产生有害物质,长期大量食用可能影响健康。因此,尽量选择低温烘焙或水煮花生。

5.过敏体质者谨慎食用花生是常见的过敏原,如果曾经出现过吃花生后的过敏反应,如皮疹、呼吸困难等,务必避免食用,以免发生严重的过敏反应。

真实事件警示:一颗花生引发的悲剧2023年,国内曾发生一起因花生过敏导致的悲剧。一位年轻男子在朋友聚会上误食了含有花生成分的食物,短短几分钟内,他出现喉头水肿、呼吸急促,最终因过敏性休克不幸身亡。

此事件在社交媒体上引发热议,让更多人意识到食物过敏的严重性。花生过敏虽然罕见,但一旦发生,后果可能极为严重。

因此,对于有过敏史的人来说,务必要提高警惕,避免接触含花生成分的食品。

总结:吃花生,健康第一!生花生和熟花生各有优劣,选择哪种吃法需结合个人体质和健康状况。如果追求更安全、易消化的方式,熟花生尤其是水煮或低温烘焙的方式无疑是更健康的选择。

同时,牢记避免霉变、合理控制摄入量、避免油炸、警惕过敏等关键点,才能真正做到吃花生也能吃出健康。

花生虽小,学问却大。科学食用,才能让这颗“小坚果”真正发挥健康价值!

参考资料

1. 《中国居民膳食指南(2022)》—中国营养学会

2. 《黄曲霉毒素对人类健康的影响及预防措施》—国家食品安全风险评估中心

3. 《花生及其制品的营养价值研究》—食品科学技术学报

4. 《食物升糖指数与糖尿病管理》—中华糖尿病杂志

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。