2004年,一部《幸福终点站》上映,讲述了东欧人维克多因家乡政变,无奈被困纽约肯尼迪机场的故事。维克多的遭遇很是让人同情,他总是被机场官员弗兰克·迪克逊的折磨,后者想尽办法让维克多过得不舒服。而维克多没有被命运击倒,通过自己的智慧和努力在机场谋生。

这一切感动了在机场生活与工作的人们,他们尽可能帮助维克多,让他能够留下来。随后,维克多在这片陌生的国度邂逅了自己的爱情,一切都被完美解决。

这个故事并非凭空捏造,而是取材于伊朗人卡里米·纳塞里。这位老兄在法国戴高乐机场因为类似的原因生活了18年,斯皮尔伯格在得知这个消息后觉得是很好的电影题材,于是花费27.5万美元(大致相当于194万人民币)购买了故事版权,改编后拍成了《幸福终点站》。

今天我们就来了解卡里米的故事,他为什么会在戴高乐机场生活18年?是不是和《幸福终点站》中的维克多是同样一个充满智慧,又勤奋努力的人?

卡里米和维克多

卡里米于1945年出生于伊朗苏莱曼,当时这片地方属于英国,是重要的石油开采区。他的父亲阿卜杜勒卡里姆就是当地英伊石油公司中的一名伊朗医生。能够在那个年代成为一名医生,阿卜杜勒卡里姆家定然有着优渥的生活环境,自身的收入也相当不错。

事实也确实如此,阿卜杜勒卡里姆家的孩子们从小就接受西方式的教育,他们大量阅读西方报纸,对西方世界的了解很多。

退休后的阿卜杜勒卡里姆举家搬迁到了首都德黑兰,家中几个孩子也都成为了伊朗的中产阶级。除了一个女儿在卢森堡当牙医之外,其他几个子女都在德黑兰生活。他们中有在银行工作的,有在电视台工作的,有自己做生意的,还有人成为了化学家。只有卡里米除外,原因无他,卡里米是家中最小的孩子,还没有走上社会。

按理来说,在这样的家庭环境下,卡里米不至于被困守机场18年。一切的起点都源自于1977年,当时,卡里米因为参加反对伊朗沙阿政权(伊朗最后一位国王政权)的斗争,被伊朗驱逐。

被驱逐就意味着成为了没有国家的人,成为了无国籍人士。无奈之下,卡里米只能拿着一本临时难民证,在数个欧洲国家之间兜兜转转。他向一个又一个国家申请合法难民身份,无奈都被拒绝。

戴高乐机场

时间一晃就过去了4年,此时的卡里米来到了比利时,通过联合国驻比利时难民事务高级委员会,他终于拿到了官方难民证,不再是非法人士。这也意味着他能够在比利时定居,从此不再流亡。

卡里米定居在首都布鲁塞尔,并在图书馆找到了一份工作。攒了一笔钱后,卡里米找到英国领事馆,询问自己能否前往英国。当得到肯定的答复后,卡里米离开居住了五年的比利时,坐船前往英国。

然而刚刚踏上英国的土地,卡里米就傻眼了,因为他所有的证件都不见了。按照卡里米自己的话,证件是在巴黎乘坐地铁时被偷了。于是,卡里米被遣返,回到了比利时。只是没有了相关的难民证件,比利时也懒得管卡里米,从哪里来就回哪里去,皮球被踢回来英国。

原本卡里米还挺高兴,想着这回应该能留下了。没成想英国实在不讲武德,随即把他送到了法国小镇布洛涅-比扬古。这在法国算非法入境,是要坐牢的。结果卡里米被关了整整4个月,然后被限期84小时内离开法国。

此时的卡里米还是不死心,他仍然想前往英国碰碰运气。但结果显而易见,卡里米又一次被驱逐,只是这次回到了出发地戴高乐机场。也许是因为刚被放出来不久,这次法国没有起诉卡里米,而是允许他留在机场的公共区域。

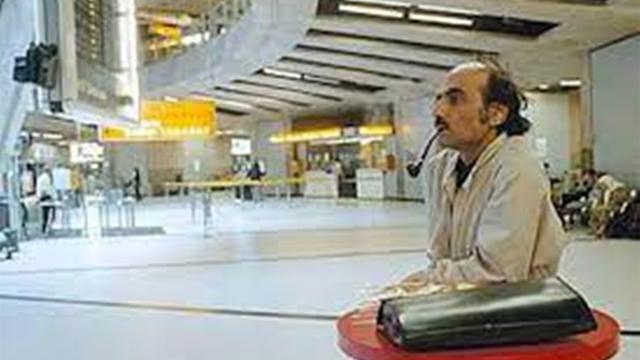

卡里米

看着人来人往的机场,卡里米不由得陷入到迷茫之中,他再次成为了非法移民,没有容身之所。

就在茫然之间,一些机场的工作人员向他投了友善的目光。一些人甚至买来食物坐在卡里米的身旁,询问起了关于他的故事。卡里米曲折的故事感动了不少人,临别时甚至有人拿出身上的零钱,希望这个可怜人能够尽快度过困境。

这同样给了卡里米别样的感觉,虽然这座机场大厅没有属于自己的床,也没有属于自己的独立空间,但生活并不困难。工作人员的施舍让他不用担心饿肚子,每天都能端上一杯咖啡,看着书度过闲暇时光。

其他事情也不用担心,机场的长椅子可以用来睡觉。机场的男洗手间可以刮胡子,进行个人卫生清理。就是机场的浴室也会在周末为卡里米开放,让他有足够的时间洗澡、洗衣服。似乎在这里长住下去是一个不错的选择。

时间就这样过去了两年,卡里米已经成为了戴高乐机场的一部分。在这里工作的员工每天都会熟悉地跟他打招呼,一些经常来的旅客也会时不时地跟他聊天。但卡里米心中的执念却没有消失,他依然想去英国。

卡里米睡觉的地方

于是在1988年,卡里米再度踏上了前往英国的航班,他在心中不断祈祷,希望这次能够迎来一个好的结局。

然而,事实证明没有证件什么都是白搭,卡里米再度被遣返。再度因为非法入境而被捕,这次关了他足足半年时间。当一切回到原点时,卡里米的身影又一次出现在戴高乐机场,周围的人依然对他报以友好的微笑,熟悉地打着招呼。无处可去的卡里米似乎就这样决定在戴高乐机场安家。

时间还很长,故事自然不会就什么结束。卡里米的事情被越来越多的人知道,也有越来越多的人开始关心他,布尔吉律师就是其中之一。

布尔吉是一位法国人权律师,在听说了卡里米的事情后,他决定免费帮助这个可怜的倒霉蛋。通过布尔吉的努力,法国一家法院在1992年裁定,卡里米虽然没有任何合法手续进入法国境内,但允许他呆在机场中,不能被驱逐。

唯一的遗憾是法国政府不愿意给予卡里米难民身份,这让布尔吉律师很是恼火。无奈之下,他只能前往比利时碰碰运气,看看能不能让比利时重新签发难民文件。

发呆中的卡里米

这一努力在3年后的1995年取得效果,比利时政府同意卡里米在社会工作者的监督下生活在比利时,并恢复其难民身份。但卡里米拒绝了,他仍然想要前往英国,比利时并非自己理想的去处。

到了1999年时,法国政府又送来温暖大礼包,他们决定给予卡里米永久居留许可证。凭借这张证件,卡里米可以自由穿梭于欧盟任何国家。

不过卡里米还是拒绝了,当卡里米看到文件上写的是伊朗公民卡里米·纳塞里时,他变得暴躁,拒绝了这份得来不易的文件。只有当文件上写的是英国公民阿尔弗雷德·梅赫兰爵士(卡里米给自己取的新名字)时,卡里米才愿意在上面签字。布尔吉无奈地叹口气,他对这个倔强的伊朗人实在没有办法了。

随着越来越多的人了解到卡里米的故事,记者们纷纷来到戴高乐机场,采访他,并给予一定的报酬。这也让卡里米的心态开始产生了变化,他慢慢不愿意跟普通陌生人聊天,似乎他能够从这些人身上得到的东西太少。记者们给予的不但更多,还能扩大其知名度。

睡觉中的卡里米

真正将卡里米推上知名度高峰的是斯皮尔伯格,这位大名鼎鼎的导演听说卡里米的故事后,花费27.5万美元向他购买了故事版权。卡里米觉得这似乎不错,不但能有一大笔收入,还能让更多的世人认识自己。也许这样就能解决护照问题,前往英国了。

事实证明卡里米想得有点多,斯皮尔伯格的电影将卡里米的故事改得面目全非,也丝毫没有提及这位原创人物,只有少数媒体对他有过报道。他在戴高乐机场的生活依旧一尘不变,没有丝毫新意。

时间来到2006年,卡里米结束了自己在戴高乐机场的生活,他因为生病而住院。机场拆除了他每天用来睡觉的那张长座椅,出院后的卡里米在红十字会和慈善接待中心辗转,最后来到了巴黎的避难所。

直到2022年,卡里米的名字才再度出现,而此时的他再度回到了戴高乐机场,因为突发心脏病而去世。

卡里米与电影海报

故事虽已完结,但其中的疑点颇多。首先是卡里米为什么执意前往英国?他说证件在巴黎被偷,但初次前往英国是直接从比利时出发的,这似乎说不通。

其次、卡里米在外这么多年,家中的兄弟姐妹就不管他吗?就从来没有人尝试寻找他?卡里米和家人间似乎难道有很深的矛盾?

在记者们多次采访中,卡里米给出了自己的答案。卡里米告诉记者们,当父亲去世的时候,母亲告诉他并非亲生,而是父亲和一个英国女人的私生子。这名英国女人当年是石油公司的一名护士。

母亲为了保护卡里米的父亲,这才谎称卡里米是自己的儿子。如今父亲既然已经离去,母亲决定不再理会卡里米,要把他逐出家门。

随后,母子间发生激烈争执(关于遗产方面),盛怒之下的卡里米威胁要将母亲告上法庭。母亲对于这一切很淡然,她只问了一句“用谁的钱”就让卡里米愣在当场。作为没有收入的学生,卡里米妥协了。他和母亲进行了协商,同意离开伊朗去英国留学,学费和生活费由家里出。

卡里米与电影海报

在随后的2年中,卡里米一直在英国布拉德福德学习克罗地亚语。但学业还没有完成,卡里米突然回到了伊朗,并参加了反对当时政府的游行。结果就是我们所知道的,卡里米被驱逐了,永远离开了自己的祖国。

既然和以前的家庭完全割裂,又无法回到祖国,卡里米想到了自己生活在苏格兰的亲生母亲。也许只有找到亲生母亲,才能抚平卡里米心中的伤痛。正是因为这一点,才有了他之后多次试图前往英国。

也正是卡里米所描述的这个故事,让他在戴高乐机场获得了广泛的同情,能够在长达18年的时间中居住于此。但事情真是这样吗?答案也许并非如此。

不少记者发现卡里米在描述自己故事中的问题,在谈及第一次前往英国被拒时,卡里米声称自己的所有资料都在巴黎乘坐地铁时被偷。

而真实的情况却是,卡里米不知道出于什么原因,在前往英国的船上将这些资料寄回了联合国驻比利时难民事务高级委员会。是这一愚蠢的举动导致了后续所有的问题。

卡里米

随着这一谎言的拆穿,记者们发现了越来越多的问题。特别是在采访了哥哥赛勒斯后,众人发现两人的描述大相径庭,完全不是一码事。

哥哥赛勒斯比卡里米年长2岁,主要从事伊朗手术用品进出口生意。因为年龄相近,二人从小关系就很好,卡里米一直都是哥哥的小跟班,跟着到处捉鱼摸虾。长大后的赛勒斯生意做得不错,和妻子在英国生活工作多年,于是就负责起了对弟弟的照顾。

根据赛勒斯所说,最后一次见到弟弟卡里米是在1976年,当时他们的儿子在英国出生,夫妻俩在那居住了一段时间,从而见到了弟弟。那个时候的卡里米已经放弃了自己的学业,他在学校中的多门课程不及格,家里给的钱也花完了。

对于卡里米所说自己并非母亲亲生的,赛勒斯也感到不可思议。母亲从来没有说过卡里米所描述的事情,自从从报纸上看到卡里米的言论后,母亲一直陷入到深深的悲痛中。到死,她都无法理解卡里米为什么要这么做。

实际上是卡里米前往欧洲之后,开始还一直寄信保持联系,后来是他自己不再联系家人。随着沙阿政权的倒台和伊拉克战争的到来,伊朗国内变得不稳定,家里人全都焦头烂额,要应付的事情非常多,也就没有精力寻找卡里米的下落。

直到4年后,家人通过外交部寻找卡里米,然而那时的卡里米还在以非法难民的身份游走于欧洲,自然又是毫无线索。

到了1991年的时候,家中一位亲戚曾在戴高乐机场偶遇卡里米。只是亲戚的惊讶和热情换来的是冷漠,卡里米假装不认识他,当做了匆匆路过的旅人。同样的事情也发生在其他亲戚朋友身上,不少亲人听闻消息后都曾主动联系卡里米,但换来的只有无视。

也正是因为这样,家人和朋友放弃了与卡里米的联系,让他成为了真正的孤家寡人。

卡里米与护照

至于卡里米声称自己被伊朗驱逐出境的事情似乎也有出入,有记者调查发现,卡里米确实在70年代参与了德黑兰大学学生罢工,他也确实作为20名首要份子之一抓去询问调查。但是当时的伊朗政府没有对他长时间扣押,没有用刑,没有没收护照,也没有驱逐出境。

所有的故事,只不过是卡里米自己杜撰的而已。至于他为什么会这样,也许来自于热衷政治与天性胆小。

总之,卡里米并非和《幸福终点站》中的维克多是同一类人,后者积极乐观,勇于面对困难。而卡里米的话语中充满了谎言,他逃避了一切,在自己编织袋牢笼中生活了18年,最终又回到了那座牢笼中,结束了自己的生命。

也许斯皮尔伯格正是了解到了背后真正的原因,才将故事大改,也没有丝毫提及卡里米这个人。