档案室中的睢宁资料在档案室深处,存放着关于睢宁的丰富资料。这些档案详细记录了睢宁的历史变迁、社会发展以及文化特色。走进档案室,可以看到整齐排列的档案柜,每一格都承载着睢宁的不同记忆。从古老的文献到现代的文档,它们共同构成了睢宁的完整历史脉络。在这些资料中,可以了解到睢宁的地理位置、行政区划以及人口变化。同时,还能发现睢宁在经济、教育、医疗等方面的成就与挑战。这些档案不仅是历史的见证,更是未来发展的宝贵参考。此外,档案室中还保存着关于睢宁文化的珍贵资料。无论是传统手工艺、民俗风情,还是现代文化活动,都在这些档案中得到了详细记录。它们展示了睢宁文化的多样性和包容性,为后人提供了深入了解睢宁的窗口。通过翻阅这些档案,可以更加全面地认识睢宁,感受它的历史底蕴和文化魅力。这些资料不仅是对过去的回顾,更是对未来的启示和激励。

被遗忘的记录如同历史的印记那些长久未被翻阅的档案,就像是时间留下的样本。它们静静地躺在那里,承载着过往的点滴,成为了岁月的见证。每一份档案都仿佛是一扇封闭的门,背后隐藏着过往的故事和秘密。尽管这些档案被尘封已久,但它们所记录的信息却并未因此消失。相反,它们以一种独特的方式被保存了下来,等待着有心人的发现和解读。这些档案就像是时间的化石,让我们能够窥见过去的模样,理解那个时代人们的生活和思想。当我们打开这些档案时,就像是打开了一扇通往过去的窗户。我们能够通过它们,了解到那些曾经发生过的事情,以及它们对后世的影响。这些档案中的每一个字、每一句话,都是对历史的真实记录,为我们提供了一个了解过去的宝贵途径。因此,这些被尘封的档案并不是无用的废弃物,而是我们理解历史、认识现在的重要资源。它们让我们能够更好地反思过去,珍惜现在,展望未来。在未来的日子里,我们应该更加重视这些档案的保护和利用,让它们成为我们传承文化、弘扬精神的重要载体。

承载着过往的轨迹

同样记录着感人的往事

跨越历史长河,探寻城市往事印记历经千年的文化脉络,如同一条绵延不绝的河流,穿越时空而来,引领我们深入探索城市的往昔记忆。每一座城市,都承载着独特的历史与文化,它们以不同的方式,诉说着过往的故事。如今,我们有机会解锁这些深藏于岁月之中的城市记忆。通过追寻历史的足迹,我们可以感受到那些古老建筑的魅力,聆听它们所传递的历史回响。每一块砖石,每一片瓦砾,都仿佛在诉说着城市的兴衰变迁。城市的记忆,不仅仅体现在建筑上,更融入了人们的生活之中。传统习俗、民间艺术、地方美食等,都是城市记忆的重要组成部分。它们承载着城市的独特气质,反映了城市人民的生活方式和价值观。当我们深入了解这些城市记忆时,会发现它们与现代社会紧密相连。许多现代城市的发展,都是在尊重和保护历史文化的基础上进行的。这些城市记忆,不仅为城市增添了独特的魅力,也为现代城市的发展提供了宝贵的借鉴和启示。总之,跨越历史长河,探寻城市往事印记,是我们了解城市、认识城市的重要途径。通过解锁这些城市记忆,我们可以更好地传承和发扬城市的历史文化,为城市的未来发展注入新的活力和动力。

记录历史的文化印记档案,作为人类文明的见证者,承载着无尽的历史记忆与文化精髓。它们见证了时代的变迁,记录了社会的发展,也保存了人们的智慧与创造。从古至今,档案一直扮演着重要的角色。无论是古代的竹简、帛书,还是现代的电子文档,它们都以各自独特的方式,记录着人类文明的进步。这些档案中,有的记录了重大历史事件,有的则保存了日常生活中的点滴细节。它们共同构成了人类历史的完整画卷,让我们能够更全面地了解过去,认识现在,展望未来。档案的价值不仅在于记录历史,更在于传承文明。它们是人类智慧的结晶,是前人留给我们的宝贵财富。通过研读档案,我们可以深入了解古人的思想、文化和生活方式,从而汲取智慧,启迪未来。同时,档案也是维护社会公正、促进文化发展的重要资源。它们为学术研究、司法审判、文化传承等提供了有力的证据和依据。在现代社会,随着科技的飞速发展,档案的保存与利用方式也在不断创新。数字化技术的应用,使得档案的保存更加便捷、安全,也使得档案的利用更加高效、广泛。人们可以通过互联网等渠道,轻松获取到所需的档案资料,从而更好地了解历史、传承文明。总之,档案是人类文明的瑰宝,它们见证了历史的沧桑巨变,记录了人类智慧的点点滴滴。在未来的日子里,我们应该继续珍视这些宝贵的文化遗产,加强档案的保存与利用工作,让更多的人能够了解历史、传承文明,共同推动人类社会的进步与发展。

睢宁县新闻传媒中心

携手睢宁县档案部门共同发布

系列专题片概览:此专题片系列深入探讨了多个主题。每一集都围绕一个中心话题展开,通过详实的资料和真实的采访,带领观众深入了解不同领域的知识与故事。这些专题片旨在提供全面的视角,让观众能够更深入地理解所探讨的主题。每集专题片都精心策划,确保内容既专业又易于理解。通过不同的叙事手法和视觉呈现,专题片将复杂的信息转化为观众易于接受的形式。同时,专题片中穿插的专家观点和真实案例,也为观众提供了丰富的参考信息。专题片系列注重呈现多元化的视角和深入的剖析。它不仅让观众了解到事物的表面现象,还引导观众思考背后的原因和影响。通过这种方式,专题片激发了观众对探讨主题的兴趣,并促进了观众对相关问题的深入思考。整体而言,这个专题片系列以清晰、简洁的方式呈现了丰富的知识和深刻的故事。无论是对某一领域感兴趣的观众,还是希望拓宽知识视野的观众,都能从中获得宝贵的见解和启发。

《睢宁档案室的记录》睢宁的历史与文化,被精心保存在当地档案室中。走进这静谧的空间,可以感受到岁月的沉淀与智慧的积累。档案室里,一卷卷档案整齐排列,它们见证了睢宁的变迁与发展。从古老的文献到现代的记录,每一份档案都是时间的印记,记录着睢宁人民的奋斗与努力。翻阅这些档案,可以了解到睢宁的自然环境、经济状况、社会风貌等多方面的信息。这里保存着关于睢宁地理位置、气候条件、自然资源等详细描述,为研究者提供了宝贵的第一手资料。同时,档案中也记录了睢宁的历史事件、文化传承和人物故事,让人们能够更深入地了解这片土地的历史脉络。此外,档案室还收藏了一些珍贵的照片和实物,它们生动地展现了睢宁的过去与现在。这些照片记录了睢宁的城市变迁、风土人情和人民生活,让人们仿佛穿越时空,亲身感受那段历史。睢宁档案室不仅是保存历史的地方,更是传承文化的重要载体。这里的工作人员致力于档案的整理与保护,确保每一份珍贵的资料都能得到妥善保存,并为后人所用。通过档案室的记录,我们可以更好地了解睢宁的历史与文化,感受这片土地的独特魅力。这些档案将成为我们认识过去、理解现在、展望未来的重要依据。

我们会引导您进入那扇未曾触及的门扉,带您探索其中的奥秘。整个过程将是一次全新的旅程,而非简单的重复体验。我们致力于确保信息的传递保持其本质含义,同时以焕然一新的面貌呈现。我们的表述方式将追求清晰流畅,避免繁复与冗余,力求语言的质朴与直接。我们减少使用非必要的修饰,让内容更加贴近实际,易于理解。现在,就让我们一同踏入这扇新开启的门,开始这段全新的探索之旅。

开启探寻城市往昔痕迹的通道在城市的喧嚣与繁华之中,隐藏着一条通往过往岁月的隐秘路径。这条路径,仿佛是连接现在与过去的桥梁,引领我们深入城市的记忆深处。踏上这条路径,首先映入眼帘的是那些历经风霜的建筑。它们见证了城市的变迁,承载着厚重的历史。每一块砖石,每一根梁柱,都在默默诉说着过去的故事。这些建筑,不再是冰冷的构造物,而是活生生的历史见证者。继续前行,我们会遇到那些曾经繁华的街道。虽然现在它们可能已经失去了往日的喧嚣,但那份独特的韵味依然留存。街道两旁的店铺,虽然换了一茬又一茬,但那份商业气息和文化底蕴,却始终未曾消散。在这条路径上,我们还会发现许多被遗忘的角落。它们或许曾是城市的繁华之地,但如今却鲜有人问津。然而,正是这些角落,才更真实地反映了城市的另一面——那些被时光遗忘、却依然值得铭记的片段。当我们深入城市的记忆深处,会发现那些曾经的美好与痛苦、欢笑与泪水,都已经融入了这座城市的血脉之中。它们成为了城市的一部分,与我们共同呼吸、共同成长。因此,这条通往城市记忆深处的通道,不仅是一条探寻历史的路径,更是一次心灵的洗礼。它让我们重新审视这座城市,感受它的过去与现在,思考它的未来。在这条通道上,我们不仅能够找回那些被遗忘的记忆,更能够找到与城市共鸣的方式。

抹去时光的痕迹历经时光的流转,许多事物都留下了岁月的烙印。为了探寻其本质,我们首先要做的是抹去那些覆盖在表面上的时光痕迹。过去的种种经历,无论好坏,都仿佛给生活披上了一层外衣。这层外衣或厚重,或轻薄,但都影响着我们对事物本身的认知。要真正了解一个事物,就需要把这层外衣剥去,看到它最原始、最真实的状态。抹去时光的痕迹,并不意味着要忘记过去。相反,这是为了更好地理解现在,展望未来。通过回顾历史,我们可以汲取经验教训,避免重蹈覆辙。但这并不意味着我们要被过去所束缚,而是要从中解脱出来,以全新的视角看待问题。在抹去时光痕迹的过程中,我们需要保持一颗平和的心态。不要过于执着于过去的辉煌或遗憾,而是要学会放下,接受现实。只有这样,我们才能轻装上阵,迎接未来的挑战。同时,抹去时光的痕迹也是一种自我成长的过程。通过反思过去,我们可以发现自己的不足,进而努力改进。这种成长不仅体现在知识和技能的提升上,更体现在心态和思维方式的转变上。总之,抹去时光的痕迹是一种积极的生活态度。它让我们能够更清晰地认识自己和世界,从而以更加坚定的步伐走向未来。

通过摄影与叙述展现城市过往的隐藏故事镜头成为了探索的媒介,叙述则是揭开的钥匙,两者合力,将城市深藏的记忆带到人们的眼前。不再隐匿于时光的尘埃之下,城市的往昔通过画面与话语被重新唤醒。摄影师用镜头捕捉那些被遗忘的角落,寻常巷陌中的旧时光仿佛跃然眼前。而讲述者则以语言编织故事,将历史片段串联,使城市的记忆变得生动可感。不再只是冰冷的建筑和空旷的街道,城市因这些记忆而拥有了温度。每一帧画面都是对城市过去的凝视,每一段叙述都是对历史的深情回望。它们共同揭开城市记忆的神秘面纱,让人们得以窥见那些曾经繁华或宁静的瞬间。城市的记忆不再模糊,而是变得清晰可触,仿佛能够穿越时空,与过去对话。

探寻那些被岁月尘封的美好故事与传奇经历

很多人都有浏览旧报纸的经历,特别是那些略显陈旧的报纸,每翻动一页,心中都会有所感触。我们常对过去的日子充满好奇,想知道那时人们的生活状态。因此,我们会仔细阅读报纸上的文字,试图从中寻找答案。阅读旧报纸,仿佛乘坐了时光机器回到了过去,内心既兴奋又温暖。尽管旧报纸没有新报纸那种清新的墨香,甚至可能带有一点霉味,但我们仍然愿意多翻阅几页,渴望多看一些内容。

创刊纪实:姚集启航(1940)“手写油印初啼鸣”在1940年,姚集迎来了一份重要的出版物诞生。这份出版物,以其独特的方式——“手写油印”,发出了它的首次声音。在那个特殊的年代,没有先进的印刷设备,人们依靠着简陋的工具,将知识与信息传递给大众。“手写油印初啼鸣”,这句话恰如其分地描述了这份出版物的诞生。它标志着姚集地区信息传播的新起点,如同星火燎原,点燃了人们对知识与文化的渴望。这份出版物不仅承载着信息传递的功能,更寄托了人们对未来的美好期望。尽管条件艰苦,但人们依然凭借着坚定的信念和不懈的努力,将这份出版物打造得有声有色。它见证了姚集地区的历史变迁,记录了人们的奋斗与成长。从那一刻起,姚集地区的信息传播进入了一个新的阶段,人们开始更加积极地探索知识,追求文化的发展。这份出版物的诞生,是姚集地区文化事业发展的重要里程碑。它不仅为当地人民提供了宝贵的精神食粮,更为文化的传承与发展奠定了坚实的基础。在未来的日子里,这份出版物将继续发挥其独特的作用,引领着姚集地区文化事业的蓬勃发展。

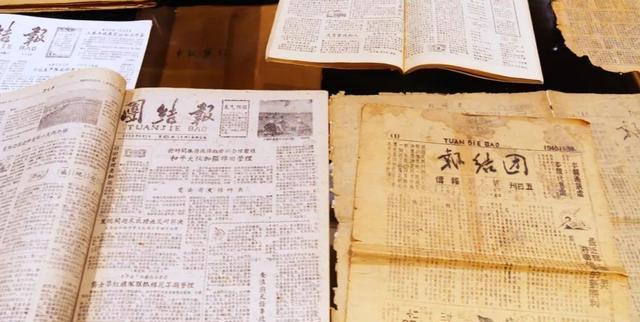

位于睢宁县的档案馆里,昔日的《团结报》占据着独特的位置。一页页翻阅,令人欲罢不能,仿佛渴望深入探究那些过往的岁月。《团结报》的每一版面都详尽记载了睢宁县当年的点点滴滴,内容涵盖从抗日战争的激烈场景到农田丰收的喜悦时刻。由于技术限制,当时的报纸只能以手绘图像或黑白照片的形式呈现,但这些图像依然捕捉并保留了睢宁历史上的诸多宝贵时刻。

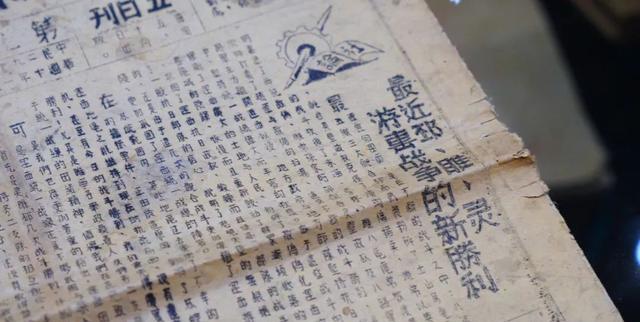

《睢宁先锋报》于1940年1月28日在姚集镇王窝村的睢宁县首次出版,这份报纸标志着徐州地区首个官方报纸的诞生。在初创阶段,它使用的名称是《联合日报》,之后才更名为《睢宁先锋报》。据睢宁县档案馆研究部门负责人杜威介绍,受限于资金短缺、稿件稀少以及缺乏办报经验,该报起初仅作为月刊发行。然而,随着各方面条件的不断好转,报纸的出版频率逐渐提升,先后转变为四日刊、三日刊,最终成为两日刊。在战争的动荡时期,它逐渐稳固了自己的地位,成为传播抗日信息的关键平台。

坚守纪实:邳睢铜区域(1940-1942)“石刻传递的抗日号召”在1940年至1942年间,邳睢铜地区成为了抗日斗争的重要战场。这段历史,见证了一段特殊的信息传递方式——“石刻传递的抗日号召”。当时,面对敌人的封锁与压迫,抗日力量需要一种既隐蔽又持久的方式来传播抗战的决心与信念。于是,石刻成为了他们的选择。不同于传统的纸质宣言,石刻更加难以被破坏,信息能够长时间留存。在这片战场上,抗日战士们将抗日的决心与号召,精心雕刻在石块之上。这些石刻,有的藏于深山之中,有的则巧妙地镶嵌在民居的墙壁里,它们成为了无声的宣传者,默默地向过往的人们传递着抗日的力量与希望。这些石刻内容简洁明了,没有过多的修饰与渲染,却字字铿锵有力,直击人心。它们不仅传递了抗日的坚定立场,更激发了民众的爱国热情,让更多的人加入到抗日的行列中来。就这样,在邳睢铜这片热土上,石刻成为了连接前线与后方的桥梁,成为了抗日力量与民众之间的纽带。它们见证了那段艰苦卓绝的岁月,也铭记了那段永不磨灭的历史。

据县档案室资料记录,1940年期间,《共进报》因战争的严酷局面而面临重大挑战。战事频发且激烈,迫使该报一度暂停出版。

据推测,由于当时战乱频繁且稿件来源匮乏,许多人都投身战场,因此报纸决定暂停出版。杜威提到,这次停刊时间并不长,随着战局逐渐稳定,那些坚韧不拔的报业工作者迅速决定恢复出版。到了1941年新年,《团结报》经历了一次关键转变,改用石印方式印刷,此举显著提高了报纸的印制质量和传播效率。尤其在1942年初,日伪政权对邳睢铜根据地实施了严酷的“清剿”。报社团队跟随军分区频繁转移,即便在极其困难的环境下,仍坚持报纸的出版工作。

在解放前夕,《奋进报》共出版了大约440期报纸,为革命的成功作出了巨大贡献,向睢宁及其周边地区的群众传播了革命的理念。在那个社会动荡、民众生活艰难的时代,《奋进报》发表了一系列尖锐且鼓舞人心的文章,揭开了反动势力的丑陋面纱,激发了民众的反抗精神。睢宁解放后,报社迁移至高楼,并改用铅印方式出版。随后,《奋进报》与《黎明报》合并。此后,睢宁县继续出版《奋进报》,专注于报道当地农业经济社会的发展状况。据杜威介绍,这440多期报纸,是邳睢铜地区革命斗争历史的文字记录,为革命胜利打下了坚实的思想和群众基础。如今重新阅读这些报纸,依然可以清晰地感受到中国人民不屈不挠的革命历程。《奋进报》在睢宁的历史中占据了重要地位,其影响力深远,值得人们永远铭记和尊敬。

《联合报》社原址回顾《联合报》社曾位于一处历史悠久的建筑内,那里是它的诞生与发展之地。如今,虽然报社已搬迁至新的办公场所,但旧址依然承载着重要的历史记忆。该旧址见证了《联合报》从初创到逐渐壮大的历程。在这里,一代又一代的新闻工作者挥洒汗水,用笔触记录时代变迁,传递社会声音。他们的努力与坚持,使得《联合报》在业界赢得了广泛的认可与尊重。旧址内的设施虽然简朴,却充满了浓厚的工作氛围。编辑们在这里精心挑选新闻素材,撰写报道;记者们则频繁进出,带回一线资讯。这里不仅是新闻的生产地,更是新闻精神的传承之地。随着时间的推移,旧址或许已逐渐淡出人们的视线,但它所承载的历史意义与价值却永存。它见证了新闻事业的蓬勃发展,也激励着后来者继续前行,为社会的公正与真实发声。如今,当人们回望这段历史时,依然能感受到《联合报》社旧址所散发出的独特魅力。

新篇章:都市曙光(1949年后)“工作歌声中的时代变迁”自1949年起,城市面貌焕然一新。昔日低矮的房屋被高耸的大楼所取代,而这些大楼见证了一个新的时代的黎明。在这一时期,劳动的号子不再仅仅是体力的呼喊,它悄然融入了时代的旋律,成为变迁的见证。工人们站在高楼之下,准备开始一天的劳作。他们的歌声,不再局限于简单的节奏与呼号,而是蕴含了对新时代的热情与期望。这些歌声,如同一曲曲动人的乐章,讲述着城市建设的艰辛与成就。劳动的号子,在新的时代背景下,被赋予了新的意义。它不仅是工人们体力的释放,更是他们心灵的抒发。每一声呼喊,都仿佛在诉说着对美好生活的向往与追求。这些歌声,伴随着高楼的一砖一瓦,共同见证了城市的崛起与繁荣。随着时间的推移,这些劳动的歌声逐渐成为了城市文化的一部分。它们不仅记录了工人们辛勤的汗水,更展现了他们坚韧不拔的精神风貌。在新的时代背景下,这些歌声将继续激励着人们,为实现更加美好的生活而努力奋斗。

自解放以来,《联合日报》与新中国一同开启了新篇章,其内容不再聚焦于战争报道,转而大量刊登关于农业等领域的资讯。

观察这些资料,它们均出自1957年至1959年的合订版本。部分资料致力于推广新兴的农业技术,旨在引导农民采用科学方法耕种;另一些则记录着劳动模范的光辉事迹,意在鼓舞民众勇往直前。此外,还收录了诗歌,容我简要复述一二:“米饭香甜可口,获取不难,修筑围田改植水稻,白米饭将世代享用……”杜威向记者阐述,这些资料生动地记录了睢宁县在不同历史阶段的演进过程,彰显了一代又一代睢宁人民不懈奋斗、积极进取的精神状态。

传承新篇:数字时代的流转(当下)在数字的长河中,故事被重新编织,云端之上,新篇章正被书写。昔日辉煌已化为数据之流,而今,创新在虚拟空间内绽放光彩。无需纸笔,思维跃动在屏幕之间,信息如潮,涌动在无尽的网络深海。每一个点击,都是智慧的火花,在数字的脉络里,传奇得以延续。历史的长卷被数字化保存,未来的篇章正等待被开创。技术迭代,让传承不再受限,云端之上,我们共同续写新的辉煌。

如今,尽管报纸已泛黄,散发出历史的气息,但当我们沉浸于字里行间,犹如与昔日的睢宁居民并肩同行,共同见证这座城市一步步成长的坚实历程。每翻一页,心中便涌起探寻更多被时光掩埋故事的渴望,渴望更贴近那段难以忘怀的过往岁月。

当下,处于信息高速传播的时代,《睢宁日报》及“睢宁在线”微信公众号等平台已接过《团结报》的职责。借助现代技术,它们迅速传递丰富多样的即时信息,确保无论是居住本地的睢宁居民还是身处他乡的人士,都能第一时间获取资讯。

当下,当我们重新打开《团结报》的页面,各类资讯映入眼帘,犹如经历了一场穿越时空的信息交流。

衷心致谢:睢宁县档案部门给予资料协助