清末“两朝帝师”翁同龢(龢”字读hé)(1830-1904),字叔平,号松禅,别署均斋、瓶笙等,晚号瓶庵居士,是中国晚清时期的重要政治家和书法家。他出生于江苏常熟的一个官宦世家,自幼禀性好学,通读《四书》《五经》,并以优异成绩考入常熟县学游文书院。咸丰六年(1856年),翁同龢高中状元,从此开启了他的仕途生涯。

政治生涯:两朝帝师,坚定的抗战立场

翁同龢,作为晚清重要的政治人物,他的仕途生涯可谓显赫。他历任刑部、工部、户部尚书,这些职位使他主管了国家的监察、司法以及财政、建设等关键领域。作为协办大学士,翁同龢参与了国家的重要决策。

同时,他还担任军机大臣,这是清朝时期一个极为重要的职位,负责处理国家政务,尤其是军事机密事宜。此外,翁同龢还兼任总理各国事务大臣,负责处理与外国的外交事务。

在同治、光绪两代,翁同龢担任帝师,对两位年轻皇帝的教育和思想产生了深远的影响。在中法战争和中日甲午战争中,翁同龢坚决主张抗战,反对妥协求和。

他支持刘永福的黑旗军保卫疆土,并在甲午战争期间积极主战,提出一系列抗战建议,如起用抗战将领、加强海防、筹措军费、与外商洽购新式战舰等。

他的这些主张,体现了他对外强硬、维护国家主权和领土完整的政治立场。

翁同龢的政治立场与慈禧太后相悖,特别是在戊戌变法期间,他作为帝党中坚人物,支持变法维新,这使得他遭到了慈禧的忌恨。

光绪二十四年(1898年),翁同龢被慈禧太后削职回籍,同年十月又被下令革职,永不叙用,交地方官严加管束。

这标志着他在政治生涯的终结,但他在书法艺术和学术上的成就,使他的名字在中国历史上留下了不可磨灭的印记。

学术成就:学通汉宋,文宗桐城

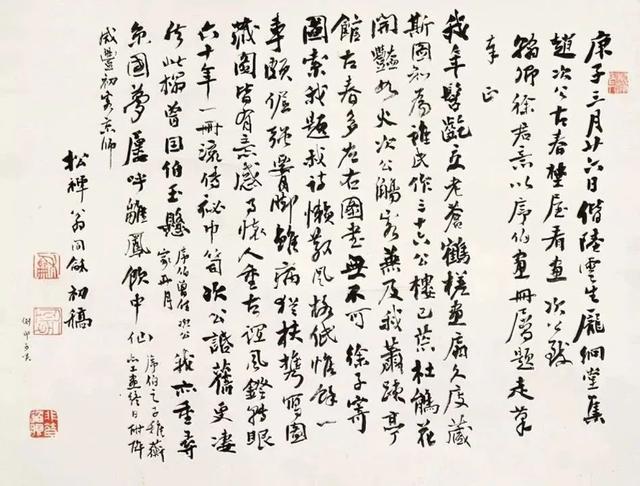

翁同龢的学术成就同样卓越,他学通汉宋,文宗桐城,诗近江西。他的著作《翁文恭公日记》、《瓶庐诗稿》等,是研究晚清历史和文学的宝贵资料。

他的一生,是政治与艺术交织的传奇,他的故事,不仅是晚清历史的一个缩影,也是中国传统文化的宝贵遗产。

翁同龢的一生,是政治与艺术交织的传奇。他的政治立场坚定,书法艺术影响深远,学术成就卓越。他不仅是晚清历史的一个缩影,也是中国传统文化的宝贵遗产。

让我们铭记这位晚清书法巨擘的政治生涯与艺术成就,继续传承和发扬他的爱国精神和艺术才华。

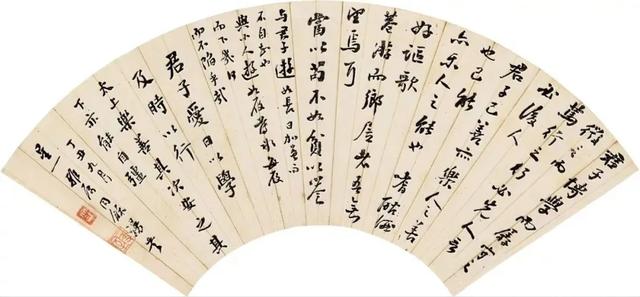

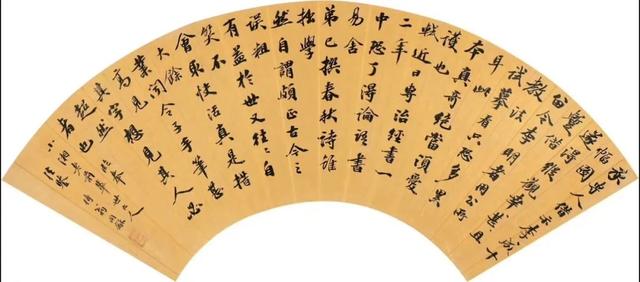

书法艺术:自成一家,影响深远

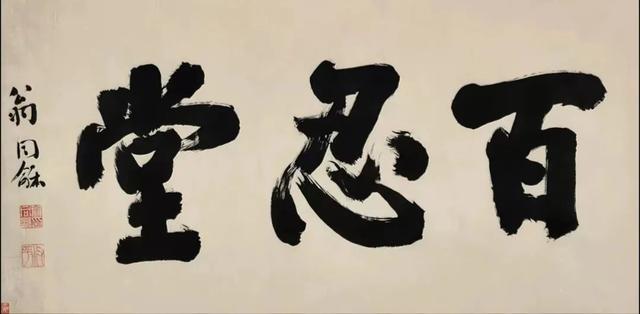

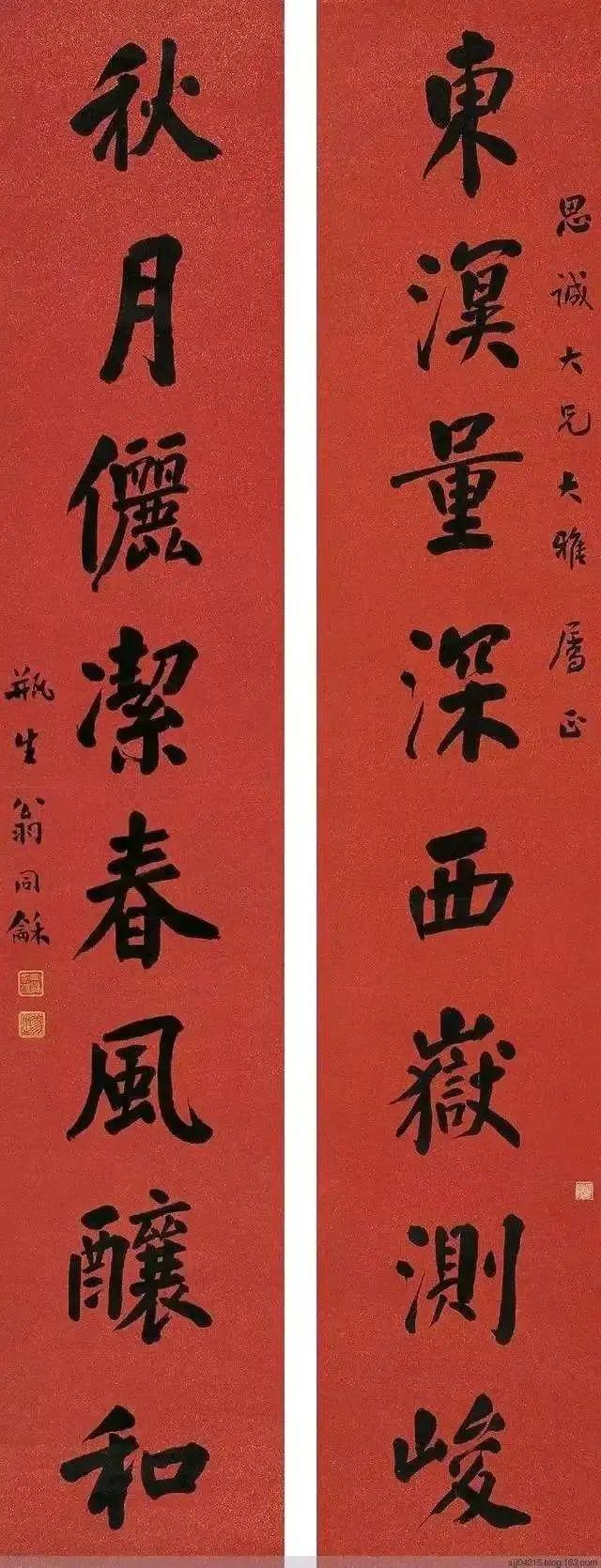

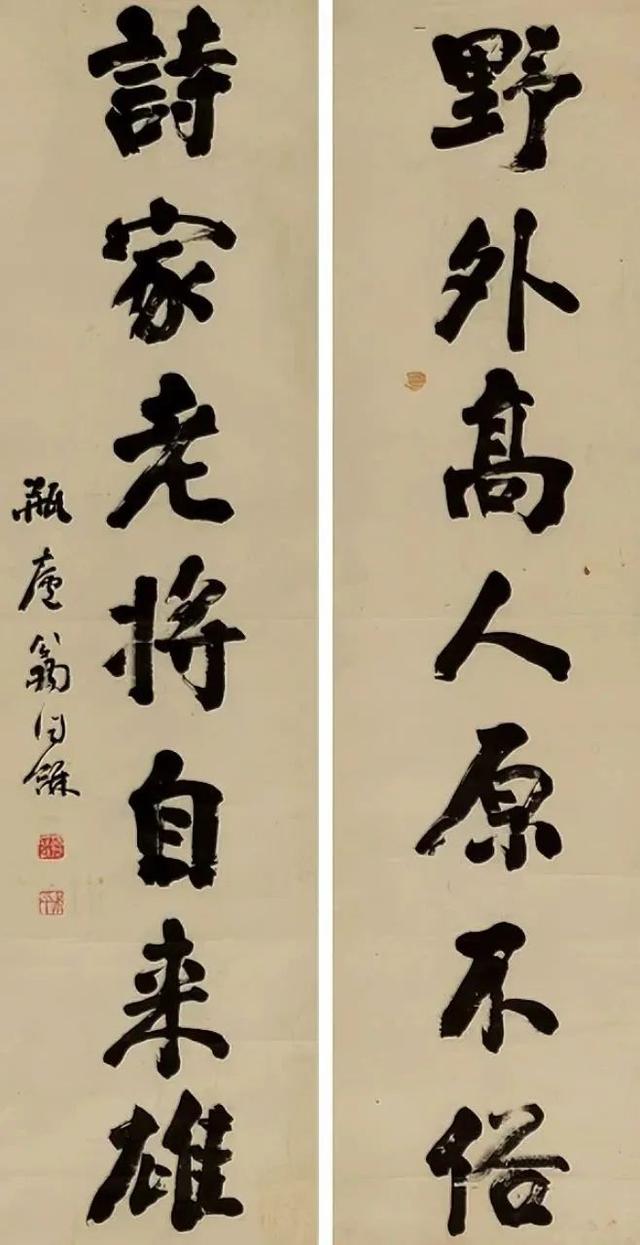

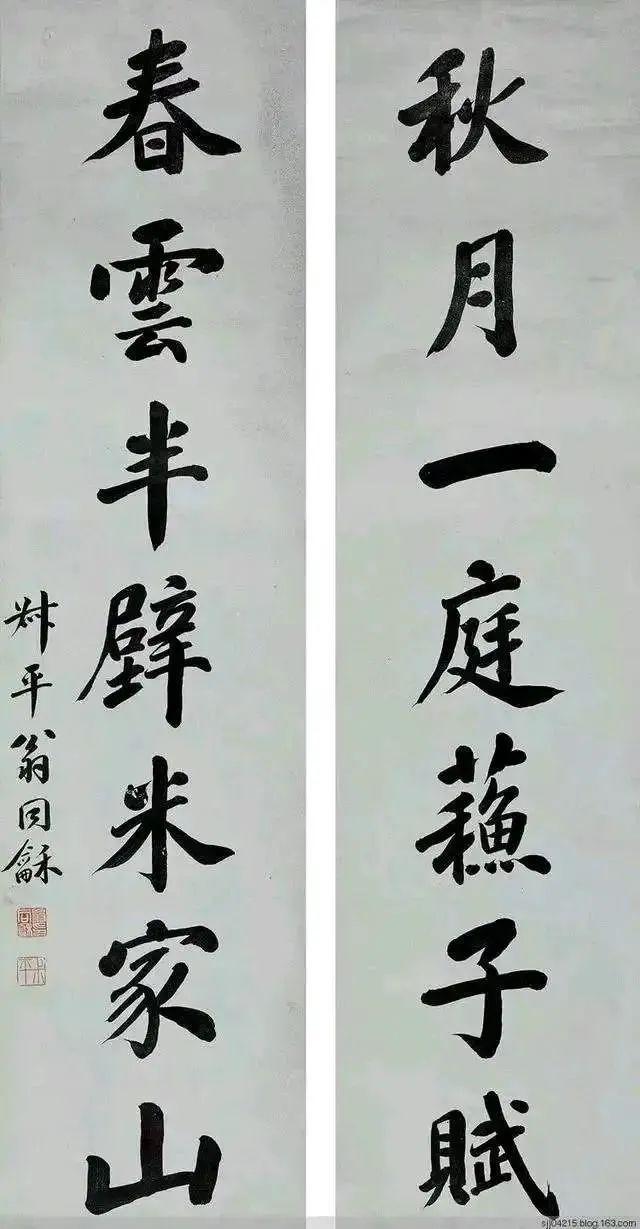

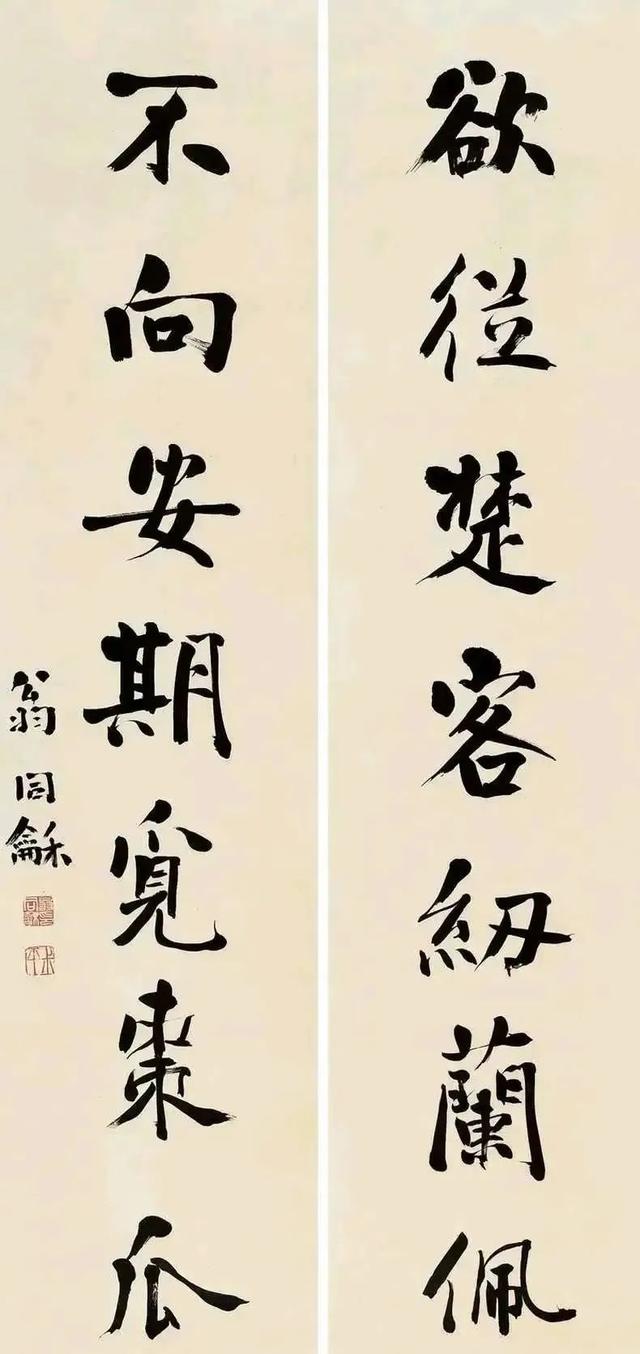

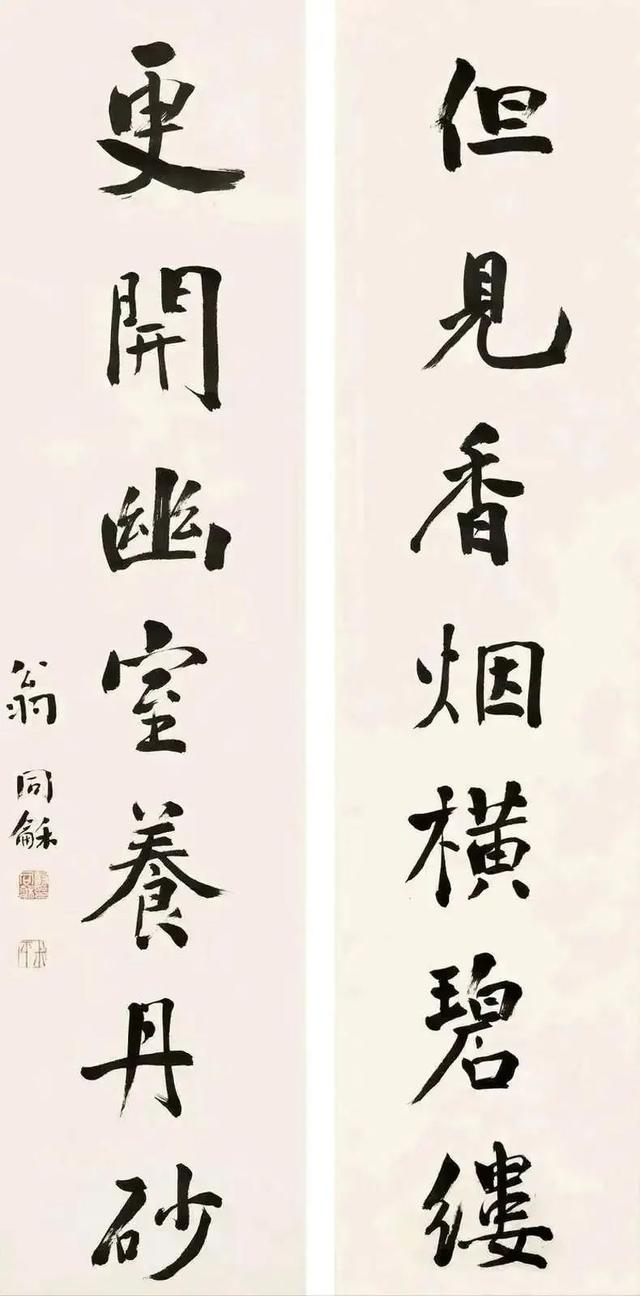

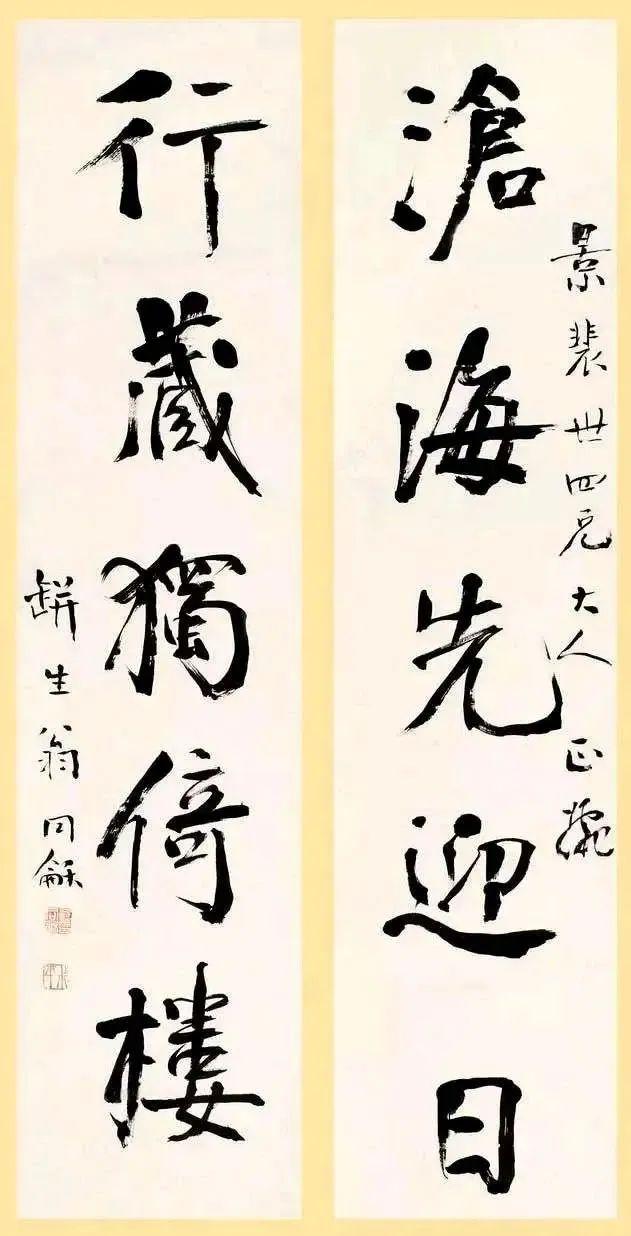

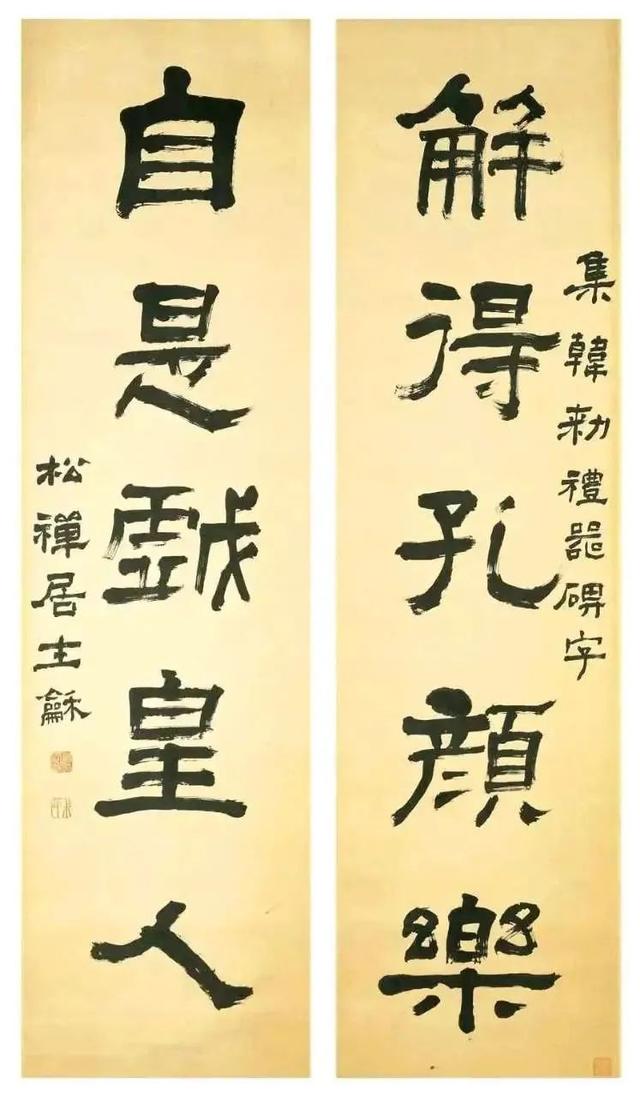

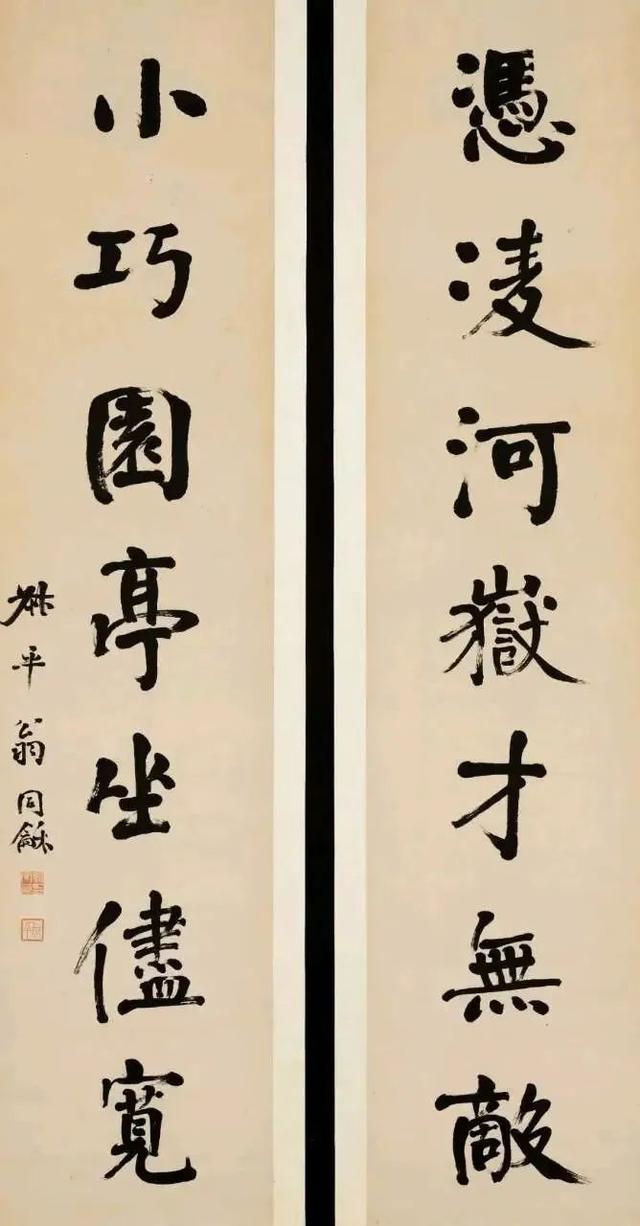

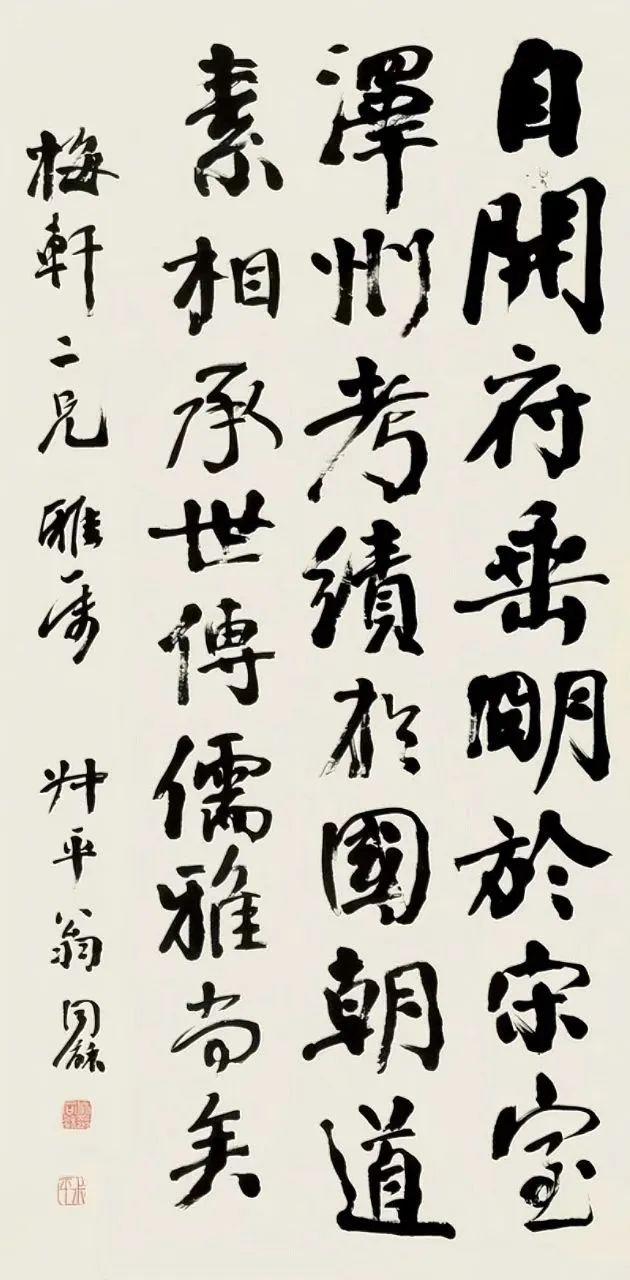

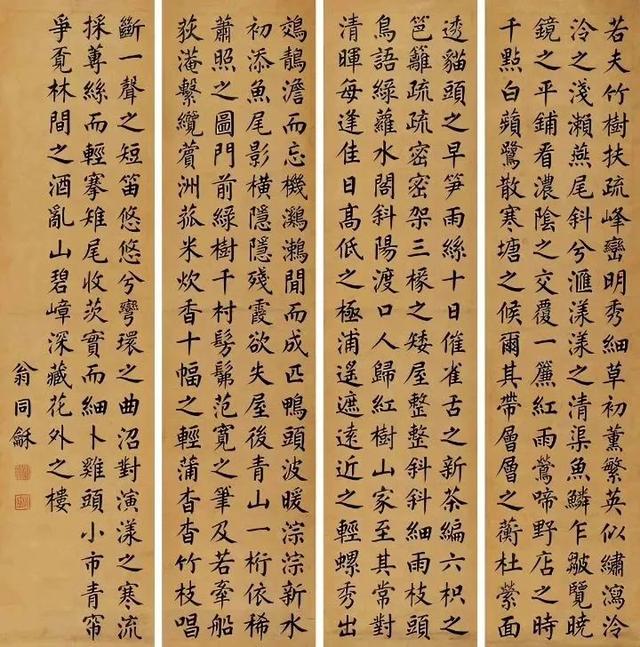

尽管政治生涯坎坷,翁同龢在书法艺术上的成就却让他名垂青史。他自幼受家庭熏陶,酷爱书法,从钱南园、董其昌的书法入手,上溯至米芾、颜真卿,形成了自己淳厚宽博的书法风格。

晚年,他沉浸于汉隶,其书法被《清史稿》称赞为“自成一家,尤为世所宗”。徐珂在《清稗类钞》中评价他的书法“不拘一格,为乾嘉以后一人”,认为其晚年的造诣远超翁方纲、钱沣。

杨守敬在《学书迩言》中更是称许他“学颜平原,老苍之至,无一雅笔”,认为他是同治、光绪年间书法界的第一人。

翁同龢的书法之路,从早年的瘦劲,到中年的浑厚,再到晚年的平淡中见精神,他博采众长,对唐代颜真卿和北魏碑版潜心揣摩,参以己意,并吸收刘墉、钱沣、何绍基等人之长,将赵子昂、董其昌的柔和流畅溶入其中。

他的书法作品,不仅在当时受到高度评价,而且对后世书法艺术的发展也产生了深远的影响。