开栏语:

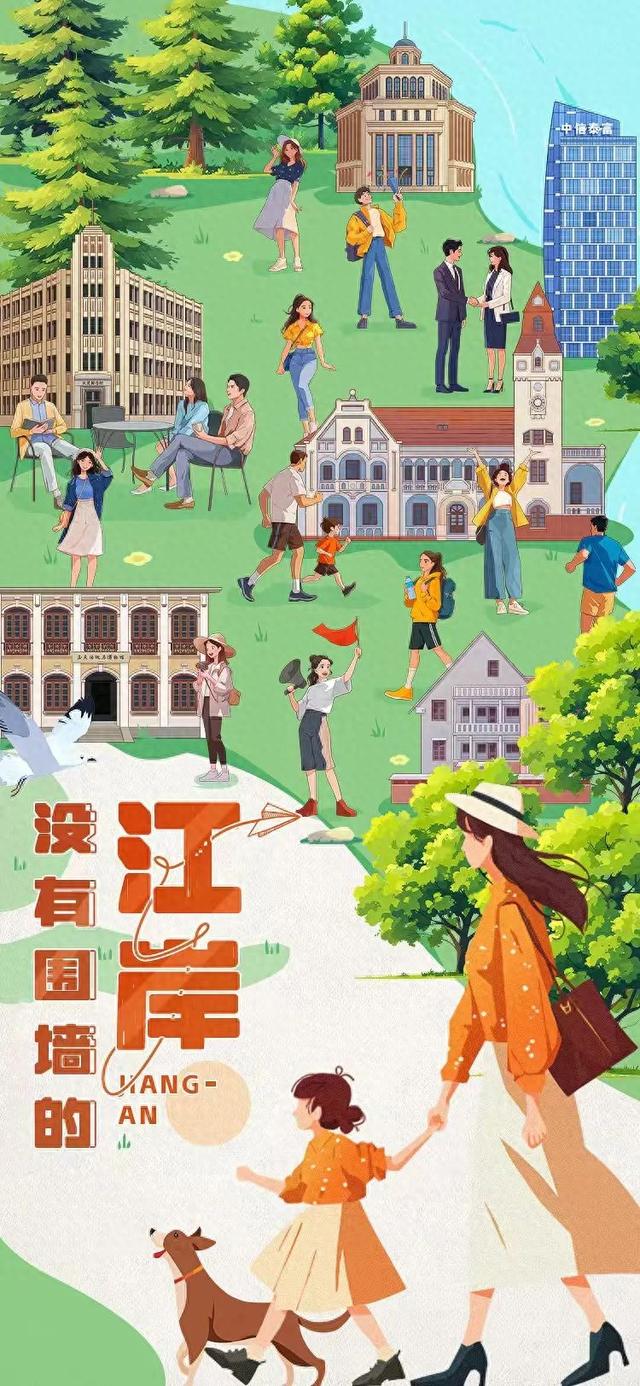

“没有围墙”,不仅是物理空间的开放,也是思想、技术、人才的自由流动与交融,更加适应当下创新创业创造的产业发展新形态。中共江岸区委宣传部策划推出《“没有围墙”的江岸》系列,聚焦产业园区、红色街区、城市书房、博物馆、幸福生活等主题,展现江岸区多元发展、开放包容的城区生态。第四期聚焦博物馆,探访它们如何以“无界”理念构建新局,让其成为市民游客学习新知识、交流思想、互动体验的平台。

博物馆不仅仅是一个建筑,它应该是有温度的,人们在日常生活中能够感受到它的存在,并愿意频繁访问,让人流连忘返。

著名文化学者单霁翔的深度思考,恰似为博物馆生态写下了生动注脚。

在江岸,历史与生活无缝连接。汉口历史风貌区以其保存完好的建筑群和丰富的文化资源,展现着老汉口的独特魅力,穿行其间,仿佛置身于一座无墙的博物馆。在这里,历史故事镌刻在一砖一瓦间,鲜活地流淌在人们身边,历史痕迹和文化底蕴触手可及。

而在这片底蕴深厚的土地上,长江潮涌般的文旅热度,也正冲刷出博物馆发展的黄金水岸,博物馆矩阵既深植于长江左岸的文化厚土,又舒展着科技赋能的创新枝蔓。当时代赋予其新的使命,博物馆不再是高墙内的静态陈列,而是以“无界”理念重构新局,以开放包容的姿态,迎接每一位访客。

从单向输出的观赏橱窗到身临其境的体验空间,再到深度参与的互动场域,在数字化与文旅融合的浪潮下,博物馆经历了从“冷门”到“热门”的转变。湖北省社会科学院原副院长、华中师范大学特聘教授刘玉堂认为,这些转变是上接大政方针,下连民心民情的体现,同时也与博物馆本身功能的不断增强、形式的不断变化、内涵的不断深化有密切关系。

“博物馆是连接过去和当下、未来的桥梁,也是我们增强文化自信的重要资源和力量。不仅可以带活当地人气,同时对当地社会经济发展也有促进作用。”在刘玉堂眼中,九省通衢的武汉,博物馆资源不仅底蕴深厚,更具有广阔的发展前景。

江岸区的博物馆在武汉博物馆群中是非常典型的。刘玉堂表示,这里博物馆类别多,既有涉及重大历史人物和历史事件的,也有文化艺术类型的,更有展现行业发展的。同时,江岸区的街头博物馆也独具特色。

进入街头博物馆,你看到的是鳞次栉比的房屋、川流不息的人群、琳琅满目的商品和浓浓的烟火气,实质上你参与的可以说是人间的衣食住行,这就极大扩展了博物馆的物理空间和人们的精神空间。

当你站在街头看风景,你也成为了别人眼里的风景。刘玉堂认为,街头博物馆是值得大力提倡、大力推广和弘扬的。漫步街头,每个人都作为一个独立的分子融入到博物馆群中,去触摸那或远或近的历史,品味鲜活的人生百味。

作为科普教育的重要场所,科技馆汇集了科学与创新的精华,是公众特别是青少年接触科学、了解科学、热爱科学的重要窗口。

坐落于江岸区沿江大道之畔的武汉科学技术馆是全国科普教育基地。悠悠长江所蕴含的深厚水文化与前沿创新的现代科技在此相互碰撞、深度交融。

“科技馆的教育活动经历了从无到有、从有到多样化的过程。我们希望通过科技馆这个平台,提高全民的科学素养。”武汉科学技术馆展教部副部长周娈介绍。

近年来,在打破传统科技馆界限方面,武汉科学技术馆进行了诸多特色尝试。通过构建科普“展览+教育”的发展模式,依托“常展+临展+巡展+云展”四位一体的展览体系,让科学知识传播得更广更远。联合鄂州、黄冈、黄石三地科技馆推出“武鄂黄黄四地联动助推青少年科学素养提升——2024‘科普大篷车+’走进乡村中小学活动”,将科普资源和科教活动送到武鄂黄黄都市圈6所学校的中小学生身边。

馆馆结合、馆校结合、馆企结合、馆区结合……武汉科学技术馆通过整合场馆资源,积极打造“群众身边的科技馆”。2024年,该馆接待量达118万人次,日均接待量6000人次。

“没有围墙”更强调包容性和开放性。“我们不仅将流动的科普大篷车、科学实验秀、科普剧从科技馆里搬到了学校、社区,让更多公众接受科学教育,同时利用数字化手段,借助网络平台,将展览、展品带入公众视野,实现科学普及的远程传播和互动体验,让科学知识突破物理空间限制,走进千家万户。”周娈说道。

长江之畔,文化熠熠生辉。位于汉口江滩的横渡长江博物馆,不仅是全面展示横渡长江历史及发展历程的载体,更是弘扬和传承渡江文化的平台。

“在发挥教育功能方面,近年来,我们依托基本陈列吸引市民游客‘走进来’。”武汉市江滩管理办公室公共服务科负责人贺爽介绍,横渡长江博物馆通过大量珍贵资料展示渡江历史,还邀请专业团队打磨展陈,使其更具吸引力。

同时,举办丰富多彩的文化活动,如开展博物馆夜游活动,与学校、企业合作开展研学活动,并培训小学生讲解员,让长江文化传递给更多人。2024年夜游期间,13283名游客走进横渡长江博物馆参观,人数同比增长58%,场馆及防汛陈列展全年接待游客超10万人次。

此外,该馆也积极培养优质社教队伍“走出去”,以“渡江精神”“抗洪精神”宣讲为抓手,开展各类活动。在利用自然环境优势方面,该馆围绕重大节日策划了众多特色活动,如“博物馆里过大年”等主题研学活动。

2025年蛇年春晚武汉分会场,作为三大主舞台之一的横渡长江博物馆全力保障春晚舞台搭建和综合服务保障工作。其通过灯光造型、节目表演和城市精神三个方面,将长江自然景观和武汉城市风貌深度融合,在春晚上惊艳亮相,成功“出圈”。

“春晚播出后,武汉江滩的美景在全国观众心中留下了深刻印象。横渡长江博物馆也收获了一大波关注和流量。”贺爽表示,借助春晚舞台,横渡长江博物馆的历史底蕴、文化故事以及其所蕴含的精神力量得到了更全面、生动的呈现,向全国乃至全球展示了武汉文化的魅力。

始建于1906年的汉口英商电灯公司旧址历经百年沧桑,如今已成为湖北省电力博物馆所在地。这座镌刻着时代印记的建筑,诉说着湖北近代工业化的筚路蓝缕。

“江岸区是一个很特别的慢生活区,根植着武汉地道的文化底蕴,同时也是武汉工业文明与现代文明交相辉映之地。”湖北省电力博物馆研究员谌胜蓝表示,作为一家行业博物馆,希望连接更多的市民和游客,让电力精神与工业文化得以薪火相传。

谌胜蓝介绍,为了让湖北省电力博物馆成为大众学习、交流和互动的平台,馆内开展了许多特色活动。每年围绕国际博物馆日举办的“让历史告诉未来”直播活动已成为该馆的品牌活动,通过邀请电力发展历程中的参与者、先驱后代等讲述故事,传递行业精神。

在科普教育方面,该馆2024年国庆节推出“向新逐绿 鄂电先行”湖北电力企业践行能源革命战略成就展,以聚焦双碳和能源安全为主题,全面展示鄂电在能源革命中的积极实践与卓越成就。

从国外技术的引进到江浙工程师的传承,再到本土人才的崛起,电力人的故事依然在续写,而湖北省电力博物馆,正是打开鄂电历史之门的一扇窗口,让广大市民得以深入了解电力行业的辉煌历程。目前,该馆正在搭建数字化博物馆,当它的参观群体从以前的电力从业者,扩展到了如今的中小学生、高校学生、市民游客,那些属于城市的工业记忆和现代文明,正跨越重重壁垒,真正走进大众生活。

革命历史类镌刻峥嵘岁月,科学技术类铺展万物奥秘,文化艺术类激荡思想浪花,行业特色类勾勒发展脉络......在江岸,各类博物馆如繁花般竞相绽放,构成了一幅绚丽多彩的图景,它们的繁茂根系深深扎入这片开放包容的土地,以各自独特的姿态,将历史的厚重与现代的活力交织融合,在“没有围墙”理念的推动下,奔涌成滋养城市文化与创新的长河。