可能相比十来二十年前,孩子生下来放养,只要满足口腹之欲,便可养活一个孩子,长大后又能充当劳动力减轻家里负担。

但现在的养育成本,跟以前相比,可不是一个级别的。因为物质文明和精神文明的进一步发展,教育问题也已经不是仅仅让孩子吃饱这么简单了。

因为物质条件的提升,家长们更加注重对孩子的各项素质的培养,于是衍生了很多课外培训班,学习很多的兴趣爱好。似乎这样孩子就能赢在起跑线上了。越来越多的家长这么想且付诸实践,就似乎成了每个孩子的必修课。

这难免加重了一些家庭不那么富裕的家庭的经济负担,大大增加了在教育方面的投入。

除此之外,校外补习的风气也盛行。每个孩子不仅要在学校学习老师教授的知识,还得在课外时间参加补习班,再次学习考试的知识。这些都是因为教育资源有限,家长想办法不让孩子落下功课,而不得不投入的高达几万的费用。

因为政策问题,学区房也一度被炒得火热,条件优越的家庭为了让孩子能够接受更好的教育,去到更好的学校,愿意花几百万买下“学区房”。

教育部意识到教育成本加重了家庭负担之后,采取了相应的措施。针对屡禁不改的补习班,采取了大刀阔斧的“双减”政策,严厉地打击了教培行业,试图达到给家长减轻经济压力,给孩子减轻学习负担的目的。

至于学区房问题,教育部拟推行“轮岗”模式来改进。让老师在一定时间内要去别的地方教学,不能老待在一个学校。由此希望达到改善师资不均的问题的目的。这个措施或许能够让学校的综合实力差距有所缩小,来给所谓的“学区房”降降温。

众所周知,学生的学校选择通常是采取就近政策,即针对某一学校划定相关学区,在某所学校所属学区的学生便可以去往这所学校上学。这样方便学生去到学校,不用远距离跋涉,也有利于保证学生从学校到家的安全。不过政策都是有利有弊的。

正是由于这个就近入学的政策,才诞生了学区房这种产物。因为学校的师资水平、教学条件良莠不一,这就导致家长们都想让孩子们择优入学。所以好的学校所在的学区,就会成为家长们买房争相抢购的区域。

但是,好学校的学位是有限的,好的学区房也是有限的。由于供小于求,一些人看到了商机,便借此牟利,采取各种措施哄抬好的学区房的房价,使得这些房子的价格远远超出了它原有的价值。

这样就使得优质学校资源向家庭优越的学生倾斜,而家境不那么富裕的学生就没办法进入到更好的学校。这并不利于教育的公平,长远来看会导致阶级固化。

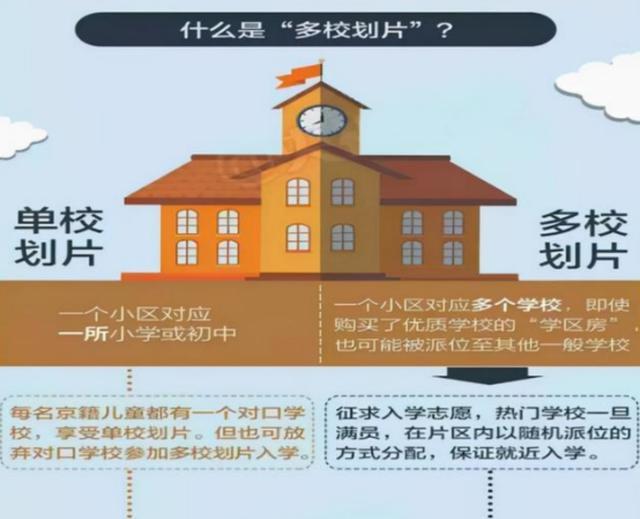

教育部为此出台了一些解决措施,比如试点多校划片的新政策。

什么是多校划片呢?顾名思义就是不再只限定于一个学校只针对一个片区。变成了“一对多”,即一个小区对应多个学校。增加了入学的随机性,不再能确保这个小区一定能去到某所好学校。

例如,以前一个小区对应的是一个好的学校,但现在,这个小区对应了三个学校,不能确保百分百进入好学校,也可能是其中的另外两所。这样,原本这个小区被炒成了高价的学区房,现在因为不能保证学校,就降低了这个小区的价值,从而有效打击了学区房的热度。

这个措施,就解绑了小区和好学校的锁定关系。既保证了学生们依然可以就近上学,又不至于限定到具体的学校影响教育公平。

在高房价的大都市北京,学区房问题显得尤为严重。海淀区的卷子想必难度全国闻名。北京西城区的好学校多,房价也因为这个原因一直高居不下。二零二零年时,西城区就颁布了一项七月末后买的房需要遵从多校划片的方法,不再享有一对一的优势。

这项政策实施后,对在这之后买房的家长打击很大。但这项政策的试点,也为在其他地方的推广种下了种子。在南京跟安徽之类的所在也出台了类似对学区房的管控措施。

这项政策实施后,可以说是有的人满心欢喜有的人愁容满面。

一方面来说,这项政策可以在一定程度上让价格虚高的学区房不再继续上升泡沫,也能更大程度地保证一定程度上的教育公平。

另一方面,原本购买所谓的学区房的房主因为政策的改变,使得自己持有的房产有所贬值,但房产本身作为一项投资,就存在贬值的可能性,应该做好心理准备。

从长远的角度来看,为了保证教育公平,多校划片势必会成为一种推广趋势。家长们不能仅仅着眼于购买学区房这一个途径,言传身教、多关心孩子的学业也是必要的。

愿教育资源的分配能够越来越公平,让祖国的花朵们都能茁壮成长。