教育新政起波澜,双休落地遇难关。

家校博弈谁之过?真相揭开皆愕然!

一场“减负”引发的教育地震

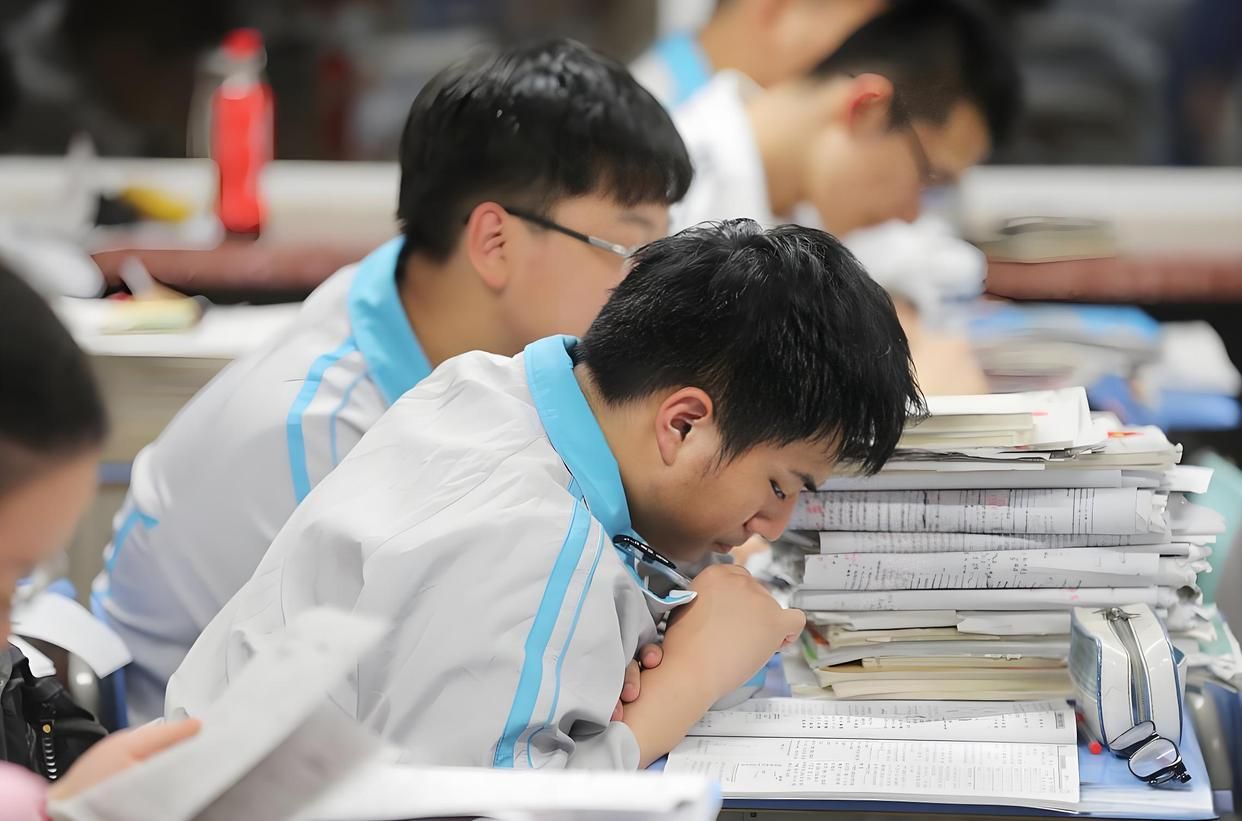

山东某校取消晚自习、推行双休的政策,短短两周便宣告“夭折”,家长群情激愤,教育局电话被打爆,校长被轮番“围攻”。

看似简单的“减负”政策,为何引发如此激烈的矛盾?这场风波背后,不仅暴露了教育焦虑的深层症结,更撕开了千万家庭的真实困境——家长,竟是政策落地的最大阻力!

家长反对的三大真相:从“为孩子好”到“为自己好”1.“孩子在家不学习?这锅谁来背!”

家长最直接的担忧是:没了晚自习和周末补课,孩子沉迷手机、游戏、短视频,学习效率断崖式下跌。但问题来了——为何孩子在校能自律,回家却失控?表面是“监管真空”,实则是家庭教育长期缺位的恶果。家长习惯将教育责任甩给学校,却忘了家庭才是习惯养成的第一课堂。

2.“考不上好大学,人生就完了?”

“分数决定命运”的观念根深蒂固。家长们坚信:多学一小时,多考一分,就能离名校更近一步。但现实是,填鸭式教育换来的可能是“高分低能”,透支的却是孩子的身心健康。当教育沦为“军备竞赛”,所有人都成了囚徒,却忘了问一句:人生赛道,是否只有一条?

3.“孩子在家,耽误我玩乐?”

讽刺的是,部分家长反对双休的理由更“直白”:孩子在家影响自己聚餐、打游戏、追剧。一边要求孩子自律,一边自己沉溺娱乐;一边痛斥游戏害人,一边手机不离手。教育最大的悲哀,莫过于“双标家长”理直气壮地谈“为你好”。

教育焦虑的“社会病灶”:谁在制造恐慌?“寒窗苦读”的传统叙事,让社会将教育与苦难强行绑定。“头悬梁锥刺股”被奉为圭臬,“快乐学习”却被贴上“不务正业”的标签。这种观念背后,是阶层上升通道狭窄的集体焦虑——普通家庭视教育为唯一救命稻草,哪怕代价是孩子的童年。

更可悲的是,政策执行中的“变形记”:学校为应对政策,布置海量作业;培训机构趁机贩卖焦虑;家长跟风内卷……减负成了“越减越负”的文字游戏。当所有人都在抱怨“教育太累”,却无人敢第一个停下。

教育不是“零和博弈”1.给家长“松绑”:从监工到盟友

教育不是“拼时长”,而是“拼方法”。与其逼孩子熬夜刷题,不如培养自主学习力;与其抱怨政策,不如以身作则关掉手机、拿起书本。最好的教育,是家长与孩子共同成长。

2.给政策“护航”:拒绝“一刀切”

双休和晚自习的争议,本质是教育资源分配不均的缩影。政策落地需配套措施:开放图书馆、社区自习室;严控游戏短视频时段;提供多元化职业路径。教育公平,不是让所有人走同一条路,而是让每条路都有光。

3.给社会“降温”:重塑教育价值观

高分≠成功,名校≠幸福。当技术工人也能年薪百万,当“大国工匠”赢得社会尊重,教育的焦虑自然会消散。比“考上清北”更重要的,是培养一个身心健康、热爱生活的普通人。

教育是静待花开,不是拔苗助长政策可以叫停,但时代的车轮不会倒退。与其纠结“双休该不该取消”,不如思考:我们究竟想要怎样的教育?是培养“刷题机器”,还是塑造“完整的人”?

教育不是灌满一桶水,而是点燃一把火。

家长退一步,孩子进一步;焦虑减一分,成长快十分。

今天的“双减”,是为了明天孩子能轻装上阵,奔赴星辰大海。

教育的长跑中,没有赢家与输家,只有共同成长的参与者。家校携手,方能让孩子走出“内卷囚笼”,拥抱真正的人生赛道!