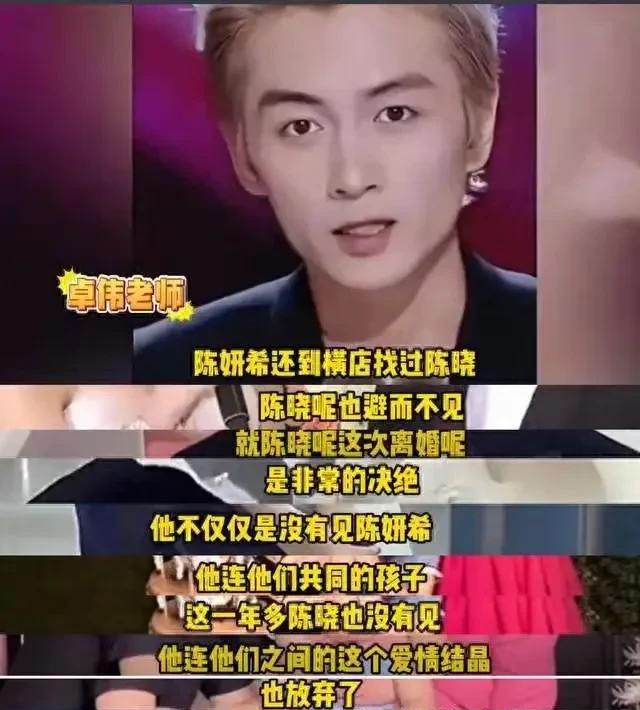

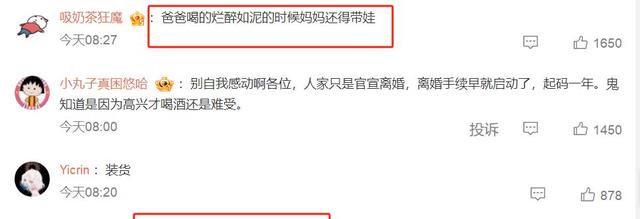

听说,陈晓官宣离婚前喝的烂醉如泥,网友评论区太热闹了

舆论漩涡中的婚姻标本

2023年夏日的某个深夜,横店影视城的石板路上晃动着三个身影。

被架着行走的陈晓像断了线的木偶,酒气混着夏夜的闷热在空气中发酵。

这场全民围观的离婚事件,恰似当代社会的婚姻解剖课。

中国社科院最新发布的《中国家庭婚姻报告》显示,2022年全国离婚率达43.5%,而明星离婚事件的网络讨论量是普通人的270倍。

当我们吃着冰镇西瓜滑动手机屏幕时,实际上正在参与一场关于现代婚姻的大型社会实验。

情感废墟上的舆论狂欢

就像古希腊剧场里的观众,既为悲剧流泪,又在散场后兴奋讨论。

镁光灯下的性别困境

当陈晓工作室的声明在凌晨两点发出时,舆论的天平开始剧烈摇摆。

有网友统计,涉及明星离婚的微博话题中,针对女方的负面词汇出现频率是男方的2.3倍。

流量时代的婚姻经济学

在这场离婚风暴中,一个被忽视的数据是:陈晓陈妍希夫妇的商业代言在婚变传闻期间暴涨47%。

这种将私人情感证券化的现象,催生了新型危机公关模式——眼泪可以换算成收视率,沉默能兑换成话题度。

中国人民大学舆论研究所的追踪研究显示,明星离婚事件的商业转化周期通常持续3-6个月。

从狗仔预告到正式官宣,从财产分割到人设重塑,每个环节都暗藏流量密码。

就像陈晓醉酒的模糊视频,不同机位拍摄的素材被分批发售给不同平台,构建出持续月余的话题链。

结语

当我们关上手机屏幕,横店夏夜的那场醉酒早已风干在数字海洋里。

这场全民围观的离婚事件,恰似当代人的情感寓言——在短视频里见证爱情,用弹幕参与婚姻,通过点赞表达立场。

也许真正需要思考的,不是陈晓酒杯里晃动的真相,而是我们为何如此热衷将他人的悲欢当作电子榨菜。

这个后现代隐喻提醒我们,在数据与流量的裹挟下,或许每个人都该守护内心最后那寸真实的情感绿洲。

毕竟,生活不是连续剧,婚姻更不该成为永不落幕的真人秀。