近日,昆明广场 B 区 4 栋的一起电梯事故,让整个小区乃至社会各界都为之震惊。这起事故不仅夺走了一位业主的生命,更牵出了一系列令人瞠目结舌的问题,尤其是网传业委会账目曝出 540 万维修基金去向不明,让小区业主陷入深深的不安与愤怒之中。

2 月 18 日晚 20 时 34 分,59 岁的业主韦某像往常一样走进昆明广场 B 区 4 栋电梯,按下 33 层按键。谁能想到,这一去竟成永别。电梯轿厢行至 17 层时,毫无征兆地剧烈抖动,随后以每秒 8 米的惊人速度坠向负二层,紧接着又在短短 2 秒内反弹冲顶 33 层。如此剧烈的颠簸,导致韦某颅骨呈蛛网状碎裂,脊椎断成四截,当场不幸身亡。这场突如其来的悲剧,瞬间让一个家庭陷入无尽的悲痛之中。

随着调查的深入,电梯事故背后的重重黑幕逐渐浮出水面。扫码电梯 “身份证” 显示,上次维保竟停留在 2023 年 10 月 15 日。而在物业办公室,工作人员查出两份截然不同的维保记录:纸质版标注 “2024 年 2 月正常”,电子档却显示 “2023 年 12 月系统报警 32 次未处理”。如此混乱的维保记录,无疑表明电梯长期处于失修状态,物业在电梯维护上严重失职。

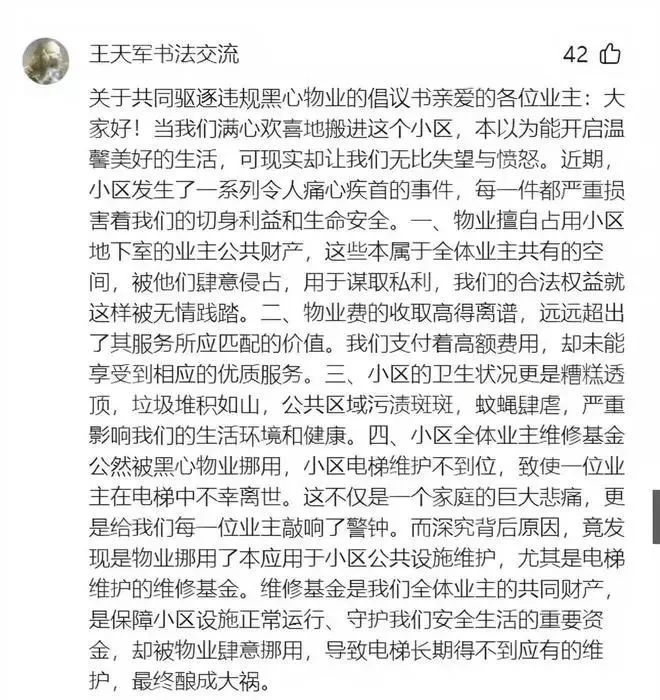

更令人愤怒的是业委会账目问题。网传业委会账目曝出 540 万维修基金去向不明,其中 280 万转入某装修公司账户。维修基金本是全体业主的共同财产,是保障小区公共设施正常运行,尤其是电梯这类特种设备维护的 “救命钱”。如今这笔钱不翼而飞,导致电梯长期得不到应有的维护,最终酿成大祸。业主们不禁要问,这笔钱究竟去了哪里?业委会在其中扮演了怎样的角色?

其实,类似昆明广场这样的物业管理乱象并非个例。在传统物业管理模式下,物业与业主之间信息不对称、监管缺失等问题普遍存在。物业为追求利润最大化,常常忽视对公共设施的维护,而业委会本应作为业主权益的捍卫者,却可能因种种原因与物业勾结,或自身管理不善,导致业主的利益受损。

在先进的物业管理方式中,成立业委会本应是业主维护自身权益的有力武器。一个运作规范的业委会,能够充分发挥监督作用,审核物业的收支情况,确保维修基金专款专用,督促物业提升服务质量。但昆明广场的情况却让人们看到,业委会如果缺乏有效监管,也可能成为问题的一部分。

物业信托作为一种新兴的物业管理模式,正逐渐成为行业发展的新趋势。在物业信托模式下,物业管理权被委托给专业的信托机构。信托机构作为独立的第三方,负责管理物业资产和运营,对维修基金等资金进行严格监管。资金的使用需要遵循明确的程序和规定,这能有效避免资金被挪用的情况发生。例如,在已经实施物业信托的一些小区,维修基金的使用公开透明,电梯等公共设施的维护得到了有力保障,大大提升了小区居民的生活质量和安全感。

昆明广场电梯事故以及 540 万维修基金去向不明的问题,给所有小区的物业管理敲响了警钟。相关部门必须加强对物业管理的监管力度,规范业委会的运作,推动物业信托等先进管理模式的广泛应用。同时,业主们也应提高自身的维权意识,积极参与小区管理,共同守护自己的家园。只有这样,才能避免类似的悲剧再次发生,让每一位业主都能生活在安全、舒适的环境中。