对于悠闲的周五晚餐,你想到的是和家人一起吃一顿丰盛的晚饭,还是独自在客厅里看电视?

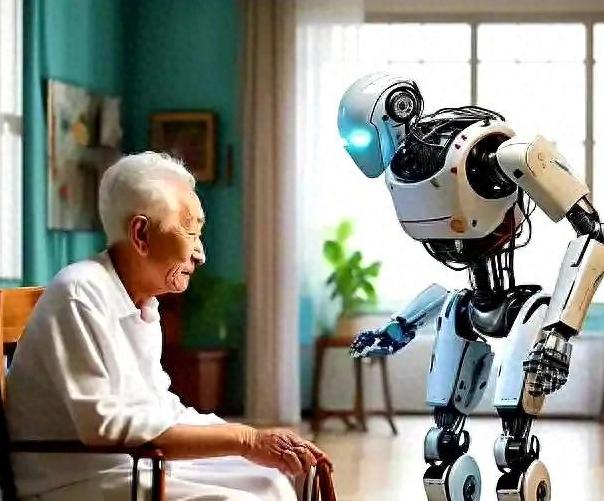

假如你的父母每天都由一个智能机器人来照顾,你会有什么感受?

我的朋友晓琳最近就在思考这样的问题。

她的母亲因为年事已高,需要人照顾,而她自己忙于工作和家庭琐事,实在难以兼顾。

她一度考虑请一个陪护,但优秀的人难找且费用不菲。

直到有一天,一个科技公司的广告闪现在她的手机屏幕上:智能机器人护理,全方位服务老人。

晓琳开始动摇了。

智能机器人:未来的完美照护者?

晓琳心里的那个机器人,光彩照人。

它可以轻松完成许多繁重的家务,不厌其烦地按时提醒她母亲吃药,甚至还能天天做营养餐。

晓琳想着,这样一来,工作和照顾母亲两不耽误,简直是两全其美。

她的朋友也纷纷给她出主意,众说纷纭。

有人觉得不可思议,问:“这机器能真的像人一样细心照顾吗?

”也有人则觉得,科技这么发达,说不定真能行,还能解放人力。

其实,现在的智能机器人已经可以做到许多事情。

医院里的手术机器人、家里的扫地机器人,它们都在默默地工作。

如果有一个机器人能像私人护士一样,24小时不间断地照顾家中老人,何乐而不为?

情感缺失:机器人的局限性可是,说得容易做得难。

晓琳的弟弟对这件事情就不怎么支持。

他觉得,机器人再聪明,也不可能替代人与人之间的情感。

小时候,母亲总是陪他们玩、讲故事,给他们温暖的拥抱和安慰。

这些点点滴滴的亲情,是机器人再先进也无法填补的。

他问晓琳:“妈妈要的是一个‘人’,一个可以倾听她心声、理解她情绪、陪她聊聊过去的时光的人,而不是一个温度冰冷、机械制式的工具。

”他担心,母亲会因为这个冰冷的机器,而觉得自己被子女抛弃。

这确实是一个很现实的问题。

对于老年人来说,子女的陪伴远胜过物质条件的改善。

那份暖暖的人情味,是任何机器都无法给予的。

我们力图用科技解决一切问题,但有些东西,是无法被技术替代的。

伦理与责任:机器人能否代替子女?

当然,我们也不得不面对更深层次的伦理问题。

如果让机器人照顾父母,是不是意味着我们子女在逃避自己的责任?

孝道一直是我们文化中的重要价值观,不光是物质上的给予,更多的是精神上的关怀。

将父母交给机器人是否会让社会对我们的看法发生变化?

小张在职场打拼,他的工作强度很大,根本抽不出时间来照顾父母。

而他又深知老人的孤独感和需要子女的陪伴。

他犹豫再三,最终还是选择了机器人辅助照顾。

可是,邻居们却对他议论纷纷,觉得他不孝顺,说什么也比不上亲自照顾来得真心。

小张自己也很纠结,不知道这样的选择是否真的合适。

社会的舆论压力、文化的传统认知,都在无形中给我们施加压力。

我们不能仅靠科技的“便利”来逃避自己应尽的责任和义务。

技术背后的隐患:机器人真的可靠?

除了伦理和情感,技术本身也不是完美的。

作为程序和机器的结合体,机器人难免出现各种故障。

万一有一天机器人突然失灵,老人万一遭遇突发事件,机器人的反应是否足够迅速,能否及时处理?

晓琳正是担心这一点。

她想起曾经看过的一个新闻:某家庭的智能音响突然自动播放吵闹的音乐,吵得老人无法入睡。

假如这样的故障发生在智能护理机器人身上,后果将不堪设想。

此外,机器人的维护成本较高,对于普通家庭来说,这也是一笔不小的开销。

综合来看,机器人虽然了解很多专业护理知识,但远不如一个真正的护理人员那样灵活应变。

对于一些突发事件,人类的机智和直觉是程序永远无法相比的。

结尾:人之所以为人科技让我们的生活更加便捷,但它无法替代人与人之间的情感交流。

机器人或许能在忙碌时成为我们的得力助手,但它永远无法完全替代子女对父母的关心和爱护。

在这个充满变化的时代,我们不断需要在科技和人性之间找到平衡。

无论机器人多么智能,亲情是无法复制的。

父母需要的,不仅是物质上的保障,还有精神上的陪伴。

我们追求科技进步的同时,也要不忘初心。

愿我们能在现代生活中,也能为父母留出一份温暖的空间,真正做到孝道,给他们最真挚的爱和陪伴。

科技可以辅助我们的生活,但亲情是无可替代的。

在这个温暖和科技并行的时代,希望我们都能找到属于自己的平衡点。

用户17xxx08

当然好呀,机器人有耐心不会嫌老人烦,机器人可以二十四小时待命有黑白颠倒的老人也能照顾好,而且机器人有力量把老人抱上抱下也不怕摔了…就是不知道老百姓能不能买的起