曾山是江西出身的资深革命者,坚定的共产主义战士。在中央苏区时期,他与毛泽东保持密切联系,互动频繁。当毛泽东面临困境时,曾山全力支持他,帮助落实毛泽东的正确决策,成功化解了危机。

毛泽东曾多次提到:“在中央苏区时期,曾山给了我很大的支持。”

可以说,曾山是“毛派”干部。曾山和毛泽东很早之前就认识,但他作为毛派可以说是从井冈山根据地开始的。

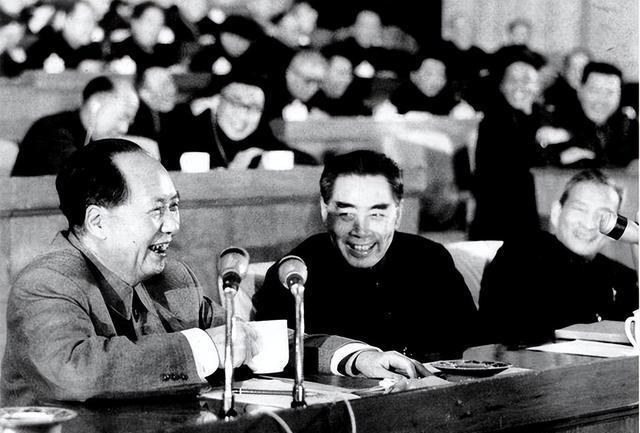

1931年11月1日,中央苏区首次党代会在瑞金举行。会议期间,毛泽东突然成为众人批评的焦点。坐在主席台上的曾山对此感到十分不解,他和朱德等几位领导人都保持了沉默,全程没有发表任何意见。

会议期间,与会代表审议并通过了五项重要决议。其中一项关键决定是解除毛泽东同志在苏区中央局的代理书记职务。这一人事调整标志着当时党内领导层的重要变动。会议在充分讨论的基础上,就当前形势和工作重点达成了共识,并做出了相应的组织调整。这一系列决议的通过,反映了当时党在苏区工作部署上的新思路和新举措。

在临时中央对毛泽东进行批评之后,曾山成为了下一个被针对的对象。当时,曾山担任省苏维埃主席,此前他还曾是总前委常委和苏区中央局的成员。

在随后的讨论中,曾山通过引用第一次反围剿中成功消灭张辉瓒部队的实例,有力地支持了毛泽东提出的“诱敌深入”策略,从而为这场辩论画上了句号。

1933年4月,曾山在一次会议后成为众人批评的焦点。随后,他被中央局召见,博古明确指示他应与毛泽东保持距离。然而,曾山坚定地回应说:

我完全遵循党的指导开展工作,不清楚需要与哪些人保持距离,也不了解存在任何与中央政策对立的政治组织。能否详细说明一下具体情况?

曾山的立场引发了博古等人的强烈不满。因此,他被调任为江西省苏维埃政府副主席,并在党内被要求进行“代职检讨,观察其表现”。

1934年1月15日到18日,临时中央举行了六届五中全会。这次会议聚集了所有关键的中共委员,值得一提的是,曾山也获得了参会资格,这对他来说是个意外。

会议期间,曾山注意到毛泽东缺席,内心感到不安。午休时,他特意找到周恩来,询问毛泽东为何没来。周恩来小声回应,建议他别再提这件事。

那天夜里,曾山心中满是怒火,他借了一匹马,特意跑了十公里,去见正处于低谷的毛泽东。毛泽东见到他专程赶来,心里一阵感动,直接问道:“如柏,这个时候你还想着来看我?”

曾山最终选择加入毛泽东的阵营,这一决定给毛泽东留下了深刻印象,并始终铭记于心。

1937年11月,曾山完成了在苏联列宁学院的学习,随后由苏联方面安排专机将其送返延安。

毛泽东获悉消息后,马上停下手头事务,携同叶剑英等高层领导迅速赶往延安机场迎接。

建国初期,华东一带天灾不断,特别是洪水泛滥成灾。1950年夏天,安徽、江苏和河南三省的淮河一带遭遇特大洪涝,受灾人数高达998万。其中,严重受灾的群众达到690万,还有109万人失去了住所。

曾山采取双管齐下的策略应对灾情。他不仅紧急调配了大批粮食和资金,用于救助受灾群众,同时向中央提出了一项全面规划,建议对淮河进行系统性的整治。这一举措旨在确保人民群众的生命财产安全,并保障工农业生产的正常进行。

1950年,毛泽东提出"根治淮河"的战略决策。时任治淮委员会主任的曾山负责具体实施这一重大工程。经过两年的艰苦奋战,到1952年,淮河治理工作取得突破性进展,为后续水利建设积累了宝贵经验。这一工程的顺利推进,不仅改善了淮河流域的生态环境,也为新中国的水利事业发展提供了重要借鉴。

在曾山专注于淮河治理项目期间,他突然接到新的任命,担任政务院财经委员会副主任,同时兼任首任商业部部长。在这一职位上,他与陈云紧密合作,共同负责商业和财贸领域的管理与决策。

1960年11月,中央决定由曾山出任内务部部长。他负责管理多项与民生息息相关的事务,包括支持军人及其家属、社会福利、机关人员调配、灾害救援以及行政区划等工作。这些职责使他成为直接服务广大人民群众的关键人物。

为了让曾山顺利回归,毛泽东虽然提出了建议,但并未明确指定他。无论最终决定如何,周恩来都需要为曾山的重新出山做好安排。

恰逢这一重要节点,陈正人的离世为曾山重返政坛创造了契机。这一突发事件直接改变了权力格局,使得曾山得以重新进入政治舞台中心。陈正人的去世在客观上为曾山铺平了道路,使其能够重新获得施展政治抱负的机会。这一人事变动在当时具有特殊意义,不仅影响了个人命运,也对整体局势产生了深远影响。

陈正人和曾山在革命岁月里关系密切。两人因共同的理想走到一起,历经风雨,始终相互支持,建立了深厚的革命友谊。他们在艰苦的斗争中携手并进,彼此信任,这份情谊在革命历程中愈发坚固。两人不仅是战友,更是患难与共的伙伴,共同面对挑战,始终不离不弃。他们的革命情谊超越了生死,成为彼此生命中不可或缺的一部分。

他们在苏联共同完成学业后,一起返回了中国。

中华人民共和国成立之前,两位并肩作战的同志因故分隔两地,直到国家正式建立后,他们才重新团聚。

1949年3月,中国共产党中央在筹划江西解放后的行政架构时,对领导该省的关键人物进行了深入探讨。毛泽东主席在这一重要决策中,推荐了陈正人担任江西省的省委书记。这一提名标志着陈正人在新中国政治舞台上的重要角色,也反映了当时对于地方领导人的慎重选择。

曾山听闻此事后,立即通过电报联系董必武,希望他能转达陈正人,表明自己愿意在其麾下效力,听从指挥。

然而,事情并未如他所愿。到了五月,陈正人被任命为江西省委书记,而曾山则调任上海市副市长。

1952年夏天,曾山回乡探亲,途经南昌时与陈正人会面。同年十月,他被任命为中央财经委员会副主任,同时担任商业部部长和党组书记。

1952年11月,陈正人调任首都,担任建筑工程部的一把手,同时兼任党组书记。与此同时,曾山也在北京任职。尽管两人分属不同部门,但由于工作地点相近,他们保持着密切的往来,互动频繁。

1972年3月,陈正人病情恶化,曾山夫妇前往探视,并嘱咐他要注意休养,保重健康。

在一个寂静的夜晚,陈正人突发心肌梗塞,由于抢救不及时,于凌晨时分离世。曾山闻讯后,第一时间赶到陈正人的家中,协助处理丧葬事宜。

曾山悲痛欲绝,哽咽着对陈正人的儿子说:"当年是你父亲救了我一命,我们之间的情谊胜过亲兄弟!"这句话道出了两人深厚的革命友谊,曾山用最直接的方式表达了对陈正人的感激与怀念。虽然话语简短,却饱含真挚情感,充分展现了两人在革命岁月中结下的生死之交。

曾山拨通了周恩来的电话,告知了陈正人去世的消息。周恩来听后,语气沉重地表示:“太遗憾了!这本不该发生的。”

周恩来得知陈正人去世的消息后,认为这是让曾山重新出山的最佳时机,因此特意安排曾山为陈正人撰写悼词。

根据中国共产党的相关制度,当一位部长级官员去世时,致悼词者的职务等级必须高于逝者,通常要求至少高出一个级别,最低也要高出半个级别。

曾山起初并不清楚周恩来的意图,经过询问才得知这是毛泽东的指示,他对此感到十分振奋。

1972年4月15日,陈正人的追悼仪式举行。仪式结束后,周恩来专门找到曾山,叮嘱他随时准备重新投入工作。

曾山郑重承诺会注意健康,但出乎意料的是,仅仅过了一天,他就因心脏病发作猝然去世。这一消息传到毛泽东和周恩来耳中,令他们深感震惊。