在20世纪70年代,世界局势步步紧逼,这时的苏联军事力量如同一股强大的潮水,迅速席卷而来。

美国总统尼克松陷入了一个让人难以决断的境地。

他站在白宫的地图前,指着中国的位置思索着,“这面红旗能否与我们联手,把北极熊挡在笼子里?

乍看之下,这是一个简单而务实的判断,但在多年后,尼克松却不止一次表达出深深的后悔。

那么,是什么让他有这样的反思?

冷战背景下的外交抉择

冷战时期,美国和苏联不断扩大的军备竞赛让全球都感受到战争的潜在威胁。

经过朝鲜战争和越南战争,美国经济与军事实力都大不如前,使得苏联成为越来越难应对的竞争对手。

在国际事务中,美国无法再通过力量博弈占据上风。

尼克松认识到若不寻求新的外交突破,美国可能会陷入孤立无援的险境。

于是,他孤注一掷地将目光转向东方,一个曾经对峙的国家。

尼克松并不想成为一个失败者。

面对我国日益增长的军事实力以及苏联的步步紧逼,他希望通过与中国改善关系,引入一个新的战略伙伴,以此来分压敌军,放缓苏联的扩张步伐。

做出这个决定需要莫大的勇气。

在那个年代,中美敌对的氛围已延续了20多年,任何示好的举动都可能被民众视为软弱的表现。

在这个紧张的气氛下,一场意想不到的体育赛事却成了外交突破口。

1971年在日本名古屋举办的世乒赛上,美国球员科恩误坐上了中国队的班车。

这一瞬间的交错,为两国间僵硬的关系创造了柔和的破冰契机。

中国乒乓球选手庄则栋主动与科恩交谈并赠送小礼物,两人友好的互动不仅打破了尴尬,更引来了记者们的关注。

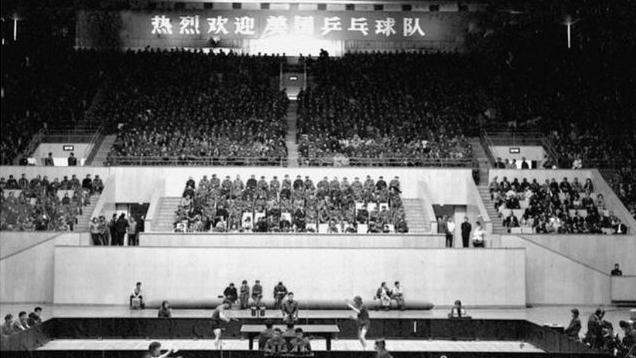

后来,中国不仅坦然接受了美国乒乓球队的访问请求,甚至在高层推动下,发起了一系列官民互动。

那个年代,人们称之为“乒乓外交”,它不只是球桌上的胜利,更是尼克松外交策略的第一步。

在乒乓球的背后,是中美双方对缓解紧张关系的巨大渴望,因为两国都在寻找打破僵局的一个陌生但必要的途径。

历史性的访华改变了什么?

1972年,尼克松踏上了中国的土地,成为首位到访中国的美国总统。

这次会面并不仅仅是一次外交礼仪,更是一场精心策划的政治大戏。

对尼克松而言,这一举动有望缓和压在他肩头的重担,削弱苏联的区域影响力。

从历史角度看,此次访问标志着中美关系的转折点,也正式开启了两国外交关系的新篇章。

在这次访问中,中美两国签署了《上海公报》,宣布了各自在台湾问题上的立场,这是中美外交上的一大进步,为今后的互动奠定基础。

当尼克松谈起这一周时,他称之为“足以改变世界的一周”,因为它不仅打开了沟通渠道,还创造了新的经济和外交发展机会。

尼克松的访华悔意探究尼克松晚年的反思,却为后人留下了许多疑问。

他的后悔并不是出于个人声望的考量,也非无缘无故。

随着中国在政治、经济和军事上逐渐崛起,曾经的联盟与敌对关系发生微妙的变化。

中美关系从对抗走向了合作,但随之而来的,是美国被一种新形式的国际竞争所替代。

在尼克松眼中,原本希望制衡苏联的外交策略,意外地成为了中国崛起的推动力。

此后不久,中国的发展脚步加快,成为国际舞台上一个从未有过的重要角色。

对于尼克松而言,中美关系的发展超过预期,不禁让他思考当初决策的得失。

他晚年来反思道:“历史可能会记住我的决定,但会把我当作成就者,还是抉择后的受害者?”

在人生的最后几年,尼克松时常在记忆中踱步,他或许会想起那一天,在白宫内,指着地图上的红旗,构想过的未来。

到头来,究竟是利是弊,似乎不是由他一个人可以说清的。

其实现实的困局与历史的选择之间,总有一片灰色领地。

或许在未来,中美关系的变迁会带来新的挑战和机遇。

在这瞬息万变的世界中,每一步都仿佛是走在刀刃上,每个决定都将携带无法预料的后果。

也正是这些未知的可能性,给了生命无穷的魅力和无止的追问。