我叫于秀华,1966年7月15日,从天津市利民街道中学来到新疆生产建设兵团农六师猛进农场(一〇一团)支边后,我被分配到副业加工厂。

这里聚集了农场知青中的文艺骨干,承担着农场业余文艺宣传队的任务。

8月中旬的一天,场部宣教股的刘股长来到我们副业加工厂,宣布从我们厂临时抽调包括我在内的6个人组成畜牧业慰问演出队,一周时间内准备出一个小时的节目。

内容是歌颂畜牧战线上的军垦战士,形式要短小精悍;要求有说的有唱的,还要有歌舞。

由厂文教、上海知青王琴珍负责,节目由她编排。由于时间紧迫,吃完中午饭顶着烈日,王琴珍带我来到六队找到上海支边青年杨淑英,让她教我新疆舞蹈的基本舞步。

唱新疆歌曲还行,跳新疆舞我还真是不行,但动脖子我还拿手,那是跟我姐姐学的。仅是几个舞步,手与脚配合总是不到位。

杨老师耐心地从手的转化到脚步的转化一一地教我,并且告诉我新疆舞蹈主要是靠脚步和手的动作配合,动脖子仅仅是画龙点睛。

到了傍晚我基本能跟上手鼓的点子了,还学会了一些简单的转身和跨越的舞步。从第二天起我们六人进入紧张的排练,其他的战友们好羡慕我们。

我和唱歌的天津男知青褚玉华年龄最小,算是幸运儿了,我俩暗暗下决心,一定好好地排练,演出个样子给大家看。

记得主要节目有:褚玉华的独唱《赞歌》、王琴珍的独唱《见到你们格外亲》、欧阳成的小提琴独奏《美丽的塔里木河》、我与褚玉华的天津快板《赞标兵》、我和马新成的双人舞《毛主席的话儿记心上》、我的独唱《俺是个公社的饲养员》、刘安大的京剧清唱《智斗》等十几个节目。

一周后,由畜牧股的徐股长带队出发了,出发那天每人发一辆自行车,自带小型乐器。

我不会骑自行车,只好让褚玉华带着我。分给我俩的是一辆除了铃铛不响哪都响的破旧自行车,还是平把的钢管大梁那种,长长的后座不带夹子,放东西需要绳子捆。

我们俩把锣鼓箱捆在后座上,我则坐在大梁上,一路上锣鼓箱发出丁零当啷的响声,加上自行车发出的吱扭响声,合成了一支特别的“交响曲”,别有风味。

全农场13个农业连队和多处放牧点都要去,白天去放牧点,晚上在连队演出。从五队开始下面连队没有电灯,几乎都是在打谷场或队部门前搭个简便的舞台,用汽灯照明。

观众自带小板凳,有的坐在草垛上、马车架子上观看,场场爆满,给枯燥的连队生活带来了欢乐的气氛。

白天来到放牧点,我们先是帮助放牧的职工洗衣服,和他们聊天,然后给他们表演节目。

每场演出,无论有几个观众,甚至只有一个人,我们也要演出整场节目,绝不会因为观众少而随便应付。

每天晚上演出结束后,总有老乡来看我们,大家很是羡慕我们,鼓励我们一定要好好表现,说得我们心里热乎乎的。

从连队回分场场部招待所还有一段路程,晚上在漆黑的小路上六辆自行车几乎是在摸黑中行走,每次都是我和褚玉华的车骑在前头,原因很简单,车子发出的响声是最好的向导。

9月初的一天,我们接到农场党委的通知,正式成立猛进农场演出队。经过多方面的考察,只从副业加工厂的人中抽调了几名,其他人员从各个连队选调,准备参加农六师国庆庆典的演出。

演出队由兵团文工团话剧团下放的王建国任总领队、徐永禄任队长,王琴珍任副队长,队员绝大多数是天津和上海的支边青年。

经过20多天的排练,节目内容丰富、形式多样,有女生表演唱《夸夸兵团劳模杨维香》、天津快板《赞红卫兵》、小歌剧《茶水服务站》、京剧清唱《智斗》、男声独唱《赞歌》以及女声独唱、男女二重唱、快板书、乐器合奏、好来宝、歌舞等节目。

从9月28日起,演出队在场部连续彩排演出了3场,观众除场部人员外还有周围钻井队和师加工厂的人员,受到了一致的好评。

国庆节后由于全国“文化大革命”形势越来越激烈,并开始波及到兵团,师部取消了文艺会演,改为到基层连队巡回演出。经过短暂几天的整修,第一站去吐鲁番矿四队。

汽车从乌鲁木齐下行向吐鲁番行进,此时,北疆已经秋高气爽,而吐鲁番还是骄阳似火烈日炎炎。汽车开进吐鲁番盆地后,尘土飞扬,呛得我们喘不过气来,尘土随着热风吹进我们的喉咙,每个人不停地咳嗽。

还是王建国领队有经验,让汽车停下来小休一下,顺便参观戈壁滩上第一道风景线——坎儿井。

这坎儿井还真是让我们大开了眼界,从地面向地下挖四五米深的竖井,竖井下是条地下渠道,口小肚大,水面清澈能照人;侧面看土层的结构,一层沙土一层小石,一层沙碛和一层黏土,再一层石头。

每当夏季,大量的融雪和雨水流向盆地,渗入戈壁汇成潜流,为坎儿井提供了丰富的地下水源,供炎热少雨的吐鲁番盆地浇灌农作物。

我们趴在井边往下看,一股清凉扑面而来,十分舒服,大家不由地齐声称赞维吾尔族人民的聪明和智慧。

汽车继续向盆地深处行进,公路两旁有片片绿洲,远处望去还有一栋一栋蜂窝似的土坯房。停下车来,走进观看,这是一间间晾葡萄干的阴房,阴房的屋顶挂着串串葡萄,地下搭着木棍支的三脚架,三脚架上放着一个很大的簸箕,晾干的葡萄干水分脱出后,自然地掉在簸箕上。

还没来得及再观赏,领队又催我们赶路了。当汽车拐了一个大弯后,刘安大尖叫一声:“看,海市蜃楼!”我们一齐朝她指的那个方向望去:一片大海,海边有一顶顶太阳伞,伞下好像有人在乘凉,隐约中有穿游泳衣的人在沙滩上追逐玩耍……

大约一两分钟的样子,我们的脑海里还没有反应出是怎么回事,汽车被石头垫着了轮胎,颠簸中眼前的景象霎时消失了,又恢复了戈壁的原景。

此时,大家兴奋的心情难以抑制,上学时曾听自然课老师讲过,一个人一生见到一次海市蜃楼就很难得,我们真是太幸运了!

来到矿四队已经是下午三点多钟了,矿四队的领导和职工听说我们演出队来慰问,都在队部大院的门外候着迎接我们。放下行李后,王领队通知我们下午自由活动,我们几个年轻人忙不迭地跑到维吾尔族老乡的庄子里,跳进葡萄架下面的水渠中,想凉快凉快。

我们躺在水渠的斜坡上,头上就是串串无核白葡萄,可以边休息边摘头上的葡萄吃。当地老乡的规矩是:吃饱肚子只需付一角钱。

太阳快落山了,我们才恋恋不舍地离开葡萄沟。到了晚上大家突然感觉到嗓子冒火,喉咙沙哑地讲不出话来,原来葡萄吃多了会上火,加上天气燥热,一个个都患上了热伤风。

王建国领队看到我们这个样子又是好笑又是生气,我们几个年轻人知道犯了纪律,一时的痛快导致演出受阻,第二天只好接着休息。

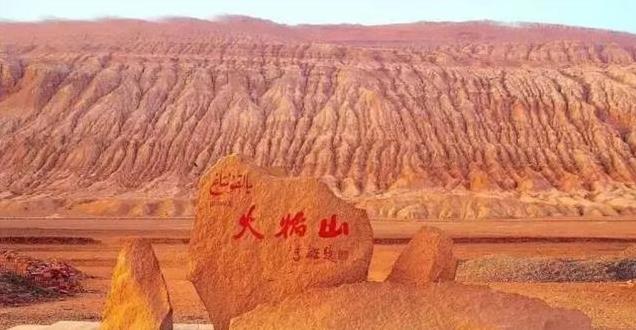

因为演出队巡回演出还带着特殊的任务:党委要求我们体验矿四队的工作和生活,所以第二天王建国领队带领全体演员来到矿工干活的火焰山上,和工人一起采矿。

那时的矿四队已经是全国闻名的先进单位,“六口大锅闹革命”的先进事迹已经登载在人民日报上,远近闻名,它是兵团的骄傲,更是猛进农场军垦战士的骄傲,今天我们能来到这里进行慰问也是一件非常光荣的事儿。

大家忘记了热,忘记了喉咙沙哑和疼痛,一行人集合后来到火焰山上。

一片热火朝天的劳动景象让我们惊呆了:矿工们没有先进的生产工具,完全是在原始的手工操作下进行生产,仅仅凭着双手用铁镐挖掘石头,用小拉车将石头运下山来,经过分拣后,再将石头运往车间进行加工提炼。

简陋的生产车间设在一间大草棚下,里面安放六口大锅,分拣后的石头被放进盛满水的大锅内进行浸泡,还要不时地搅拌。

石头经过热水的浸泡,粉碎后沉淀在锅底,水面上结出厚厚的晶体,呈黄色透明柱子形状,这就是被提炼出的硝酸钠,是生产礼花的基本原料。

一面面彩旗在火焰山上随风飘扬,山上矿工们凿山的凿山,拉车的拉车,好不热闹。

我们被分到各工序,我和宋兆南拉一辆小推车,装上第一车石头后,一路小跑冲下山坡,快到了山坡的尽头,我就躲向右边一下子坐倒在地。

这时的宋兆南没有防备,车子提前翘起,车上的石头部分滚在山坡的边缘,一部分滚下山去,一场惊人的场面出现了,好危险呀!再看宋兆南的动作——放下车子随手一个优美的接人动作伸向我。

看到老宋这个动作,我紧张的心情一下子放松了下来,这是一个舞台上的舞蹈动作,他不知怎的用在这里,我觉得挺好笑的。

第二车知道掌握提前量了,比较轻松地完成,第三车、第四车……也不知运了几车,烈日当头口干舌燥,汗水湿透衣裳,听到口哨的声音才休息一下,喝了一口水马上又呛了出来。

这水涩中带股咸味儿,与昨天喝的不一样。原来矿队领导昨天是从远处的坎儿井运来水供我们演出队饮用,今天喝的是火焰山下的水,味道大不相同。

无奈硬着鼻子喝几口,而后嗓子更干涩,看到矿工们大口大口地喝着水,我的心一阵悸动,是自己太娇气了吧?

矿四队的矿工们整日在火焰山上“闹革命”,凭的就是一种顽强的精神,他们的事迹值得我们好好学习。

下午矿队领导安排我们休息,王建国领队组织我们畅谈劳动感想并赶排了新节目:快板《向火焰山上的矿工学习》和女生小合唱《说说俺们的矿四队》。

矿四队的文化生活很差,几个月才能看到一场电影,今天能够看到一场完整的文艺演出,可算是大饱眼福了。

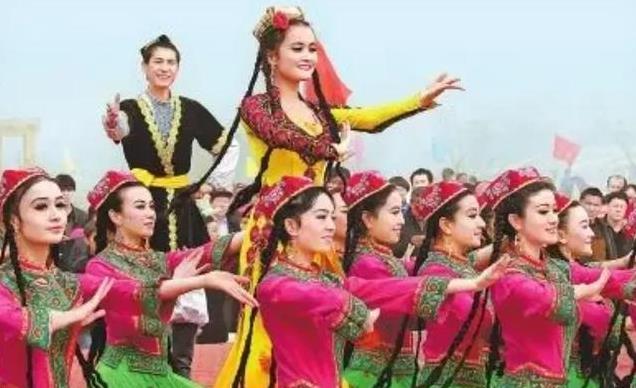

演出那天,周围的维吾尔村庄的老乡很早就来到了矿四队队部的院子里,那些维吾尔族女孩子穿上节日的衣裳,来到我们后台,与舞蹈演员穿的演出服装比美。

天气太热了,我们满脸流淌着汗水,认真地演出每一个节目,喝彩声、鼓掌声此起彼伏。

演出维吾尔族舞蹈时,台下的维吾尔族女孩也同时舞动双臂,台上台下互动,仿佛一场欢快的大联欢……

1966年12月,“文化大革命”渐渐地影响到兵团,但还没有那么激烈,每天早上王老师照常带领我们女演员到老龙河边练声,并且做一些简单的训练。

吃过早饭,我们各自到分配的班组劳动。一天,演出队接到党委通知:全体人员自带行李,由王建国带队到地方上的联盟大队帮助老乡搞“红海洋”活动。

联盟大队坐落在乌鲁木齐与五家渠中间地段,属于米泉县管辖。那天王建国老师亲自赶着马车,装上我们的行李出发了。

天公却不作美,寒风凛冽、阴云密布,没有太阳的天气格外地冷,西北风吹在脸上像小刀子刮脸一样痛,但想到我们也是“兵”,能参加拥军爱民活动,心里热乎乎的。

一路上王老师边赶车边告诫我们注意事项,要求我们的一言一行都要体现出军垦战士的形象,特别要强调军民鱼水情。

两个多小时后我们来到联盟大队,迎接的老乡真不少,整个大队全是回族,男士戴着小白帽,女士拖着长长的白纱巾,招待我们的第一顿午饭——羊肉抓饭,晚上安排我们睡在暖烘烘的土炕上。

所谓的“红海洋”活动,就是帮助家家户户张贴毛主席的画像,用大红纸剪贴各种各样的“忠”字剪纸,粘贴在大门或窗户上,有的粘贴在墙上,或者用红色油漆刷的广告牌上,再填写“革命口号”。

除此之外一部分人去帮助大队的演出队排练节目,我们小青年帮助五保户挑水、劈柴等。

第二天清晨,东方刚刚升起太阳,天气非常晴朗,新疆的冬天雪下得很早,银装素裹,大地全是白的,走在地上会发出嚓嚓的响声。

我和褚玉华来到老乡家里,不由分说挑起空水桶到井边去挑水。褚玉华说他要挑,那好,我就在后边扶着扁担钩,生怕水溅出桶来。

虽然以前他挑过水,但是眼前的这两只大水桶,空桶足足也有20公斤,加上水每桶最少也有50公斤。

我俩一路上踉踉跄跄来到土坡前,上土坡时平衡点难以掌握,我在后边双手高提着桶想找个平衡,但是水桶太重了,水溅出来洒了我一身。好不容易上了土坡,水桶里的水已经洒了一半,再回头看看洒在土坡上的一溜水,霎时已经结成薄薄的冰了。

哎呀!我们又惹祸了,老乡的水缸还不到半缸水,我们还得再去挑。到了中午老乡大爷的水缸满了,我们俩的棉衣棉裤也湿透了,不光是洒的水还有自己出的汗水,西北风一吹浑身透心地凉,但是我俩很高兴,因为做了一件军民友爱的实事儿。

新疆的冬天怎样形容都是冷,从屋里把浆糊刷在纸上,拿到户外就冻冰了,好不容易刻出来的“忠”字,一下子就被弄破了。

大家叽叽喳喳地出主意,试验都失败了,最后还是王老师聪明,告诉大家,先用扫把将窗户或门上的土扫干净,然后一人拿纸贴,一人在找好的位置上刷水,拿纸贴的人迅速地将纸贴贴上去,再用干净的扫把轻轻地一刷,纸贴就粘住了。

这个办法真好,没几天联盟大队的家家户户变成了“红色海洋”,比过年贴的对联还好看。每次贴完纸我们几个人的手都冻得像胡萝卜一样红,但是大家从没叫一声苦,还相互勉励。

每天下午回族老乡的演出队集中在队部的一间大房子里,由我们教他们学习舞蹈和简谱,还有的学小提琴。不到半个月的时间,我们已帮助大队排练出了一整场的晚会节目。

晚上我们集中在一间房子里,由欧阳老师教大家练习简谱。穆德奎是快板演员,附带打击乐,现在让他练习简谱真是为难他了,但他不气馁,自己试着编了一段毛主席语录歌:“人民,只有人民才是创造世界历史的动力。”尽管听起来很生硬,但他自己很得意。

王老师还教我们练习小品,模仿女性甩辫子、学哭学笑,模仿走路、找东西等等,这些基础的知识给我们后来组建宣传队,演出小话剧、小歌剧打下了很好的基础,一生受益匪浅。

(部分图片均来自网络,如有侵权,联系删除)