引言:

1959年的湖南,16岁的湘剧新星左大玢在省委交际处迎来了人生中一次难忘的演出。那天,她不仅凭借《生死牌》惊艳了毛主席,还收获了一段令人忍俊不禁的趣事。当她纠正主席念错自己名字中的"玢"字时,主席却笑着让她回家问问父亲。这个看似简单的对话背后,不仅揭示了一个汉字的奥秘,更折射出一段跨越五十岁年龄差的独特友谊。从此,这位出身于湘剧世家的少女,与这位热爱湘剧的国家领袖之间,开启了一段温暖而深厚的忘年交。即便在"文革"时期最艰难的岁月里,这份情谊依然为她带来希望与力量。

大纲:

一、湘剧世家的传承

父亲左宗濂与母亲郑福秋的艺术背景

左大玢的童年与木楠园求艺经历

1956年与田汉赴京,首次与毛主席擦肩而过

二、1959年的重要相遇

在湖南省委交际处的演出机缘

《生死牌》的成功演绎

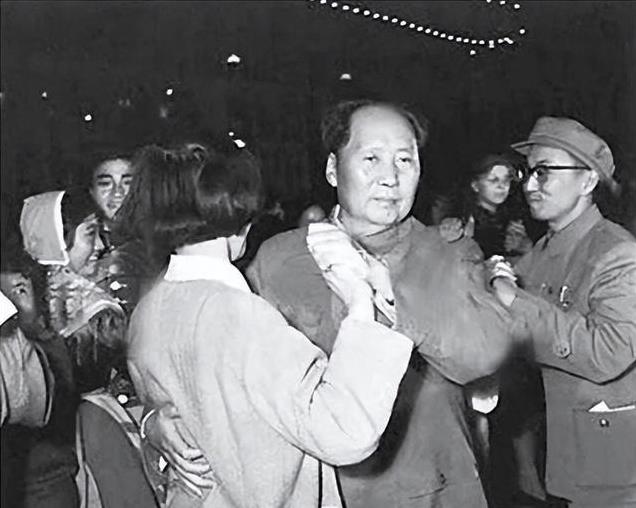

与毛主席共舞的难忘时刻

三、"玢"字趣闻与深厚情谊

毛主席念"玢(fen)"引发的讨论

父亲解释"玢"字多音之谜

毛主席对左大玢的关怀与教导

四、风雨中的守护

"文革"期间的困境

《园丁之歌》事件始末

毛主席的及时援助

毛主席逝世后的追思与情怀延续

59年,左大玢指出毛主席念错自己"玢"字,主席:回去问问你爸爸

引言:

1959年的湖南,16岁的湘剧新星左大玢在省委交际处迎来了人生中一次难忘的演出。那天,她不仅凭借《生死牌》惊艳了毛主席,还收获了一段令人忍俊不禁的趣事。当她纠正主席念错自己名字中的"玢"字时,主席却笑着让她回家问问父亲。这个看似简单的对话背后,不仅揭示了一个汉字的奥秘,更折射出一段跨越五十岁年龄差的独特友谊。从此,这位出身于湘剧世家的少女,与这位热爱湘剧的国家领袖之间,开启了一段温暖而深厚的忘年交。即便在"文革"时期最艰难的岁月里,这份情谊依然为她带来希望与力量。

戏韵传承 湘剧新星

湖南长沙自古便是文化荟萃之地,在这片土地上诞生了无数艺术瑰宝。左大玢的母亲郑福秋便是当时声名显赫的湘剧名旦,被誉为湘剧五大名旦之一。

左大玢的父亲左宗濂虽为国民党高官,却对戏曲艺术有着深厚的感情。在左大玢还是婴儿时期,左宗濂就经常抱着她观看母亲郑福秋练功。

郑福秋作为一位经历过艺术生涯艰辛的演员,对女儿投身戏剧事业心怀忧虑。她深知这条路上充满着汗水与泪水的交织,因此刻意减少让女儿接触湘剧的机会。

命运却总是不按常理出牌,木楠园这个专门培养湘剧人才的地方,成为了左大玢人生的转折点。一次偶然的机会,母亲将她送到木楠园,当地的教师一眼便看中了这个天赋异禀的女孩。

在木楠园,左大玢展现出惊人的艺术天赋。面对女儿走上自己曾经的道路,郑福秋终于放下心中的顾虑,叮嘱女儿要用心钻研,为观众呈现最好的表演。

凭借着过人的天赋和刻苦的训练,左大玢很快在湘剧界崭露头角。1956年的一天,著名戏剧家田汉来到剧院考察,被这群充满朝气的年轻演员深深打动。

田汉深知毛主席对湘剧的热爱,决定带领这批年轻演员前往北京怀仁堂。虽然这次访问并未在计划之内,他们没能在主席面前正式演出。

但对年轻的左大玢来说,这次经历却格外珍贵。她和同伴们从幕后悄悄探出头来,带着敬仰的目光远远望着台下的毛主席。

这次未能实现的演出机会,在左大玢心中种下了一颗种子。对于这个年轻的湘剧演员来说,能在毛主席面前展示湘剧艺术成了她最大的心愿。

在接下来的岁月里,左大玢以惊人的速度成长。到了1959年,这个即将过十六岁生日的姑娘已经成为湘剧界炙手可热的新星,每次登台都能吸引众多观众的目光。

念错一字 绽放忘年交情花

1959年的湖南秋日,省委交际处迎来了一场特殊的演出。湘剧团带来了新编历史剧《生死牌》,由年仅十六岁的左大玢担纲主演。

毛主席回到家乡视察工作,这天也来到了现场观看演出。台上的左大玢以精湛的演技和独特的表演风格,完美诠释了剧中的人物形象。

演出结束后,省委负责人邀请主席与演员们合影。左大玢站在一旁,目光不时偷瞄着这位令她仰慕已久的伟人。

轮到介绍演员时,工作人员向主席介绍道:"这位是左大玢同志,今年刚满十六岁。"主席望着这个年轻的演员,念出了她的名字:"左大宾?"

左大玢鼓起勇气,小声说道:"主席,我的名字是'玢',不是'宾'。"主席笑着问她这个字怎么念,左大玢回答说是"玢"字。

主席眉头微皱,思索片刻后说:"你回去问问你爸爸,这个字应该读'宾'才对。"左大玢一时语塞,不知该如何应答。

这番对话引起了在场所有人的关注。省委的同志们面面相觑,不知该如何是好。

左大玢回家后,立刻将这件事告诉了父亲左宗濂。出乎意料的是,左宗濂听完后大笑起来:"主席说得对,这个字本来就该读'宾'。"

原来,"玢"字在古代确实读作"宾",这是一个较为冷僻的读音。这个发现让左大玢既惊讶又佩服,没想到主席对汉字的了解如此深刻。

这次的小插曲不仅没有造成尴尬,反而成为了一段佳话。主席对这个敢于纠正自己的年轻演员留下了深刻的印象。

从此以后,每当主席回湖南,都会询问左大玢的近况。这位年轻的湘剧演员的成长,也渐渐牵动着这位国家领袖的心。

在主席的关心下,左大玢的表演艺术日益精进。她不仅继承了母亲的艺术特色,还逐渐形成了自己独特的表演风格。

这段因一字读音而起的交集,让一个十六岁的湘剧新星与一位六十六岁的国家领袖之间,架起了一座跨越年龄的友谊之桥。尽管年龄相差半个世纪,但对湘剧的热爱让他们有了共同的语言。

这一天的演出和那段关于汉字读音的对话,不仅成为了左大玢艺术生涯中最珍贵的记忆,更在她的人生道路上留下了浓墨重彩的一笔。从此,她更加努力钻研表演艺术,希望能为观众带来更多优秀的作品。

这件事在湖南戏剧界广为流传,人们常说,一个"玢"字的读音,见证了一段跨越年代的深厚情谊。这不仅是对传统文化的传承,更是对艺术精神的延续。

演绎经典 舞台绽放新光彩

在那次难忘的见面之后,左大玢的演艺事业进入了一个崭新的阶段。省文化局特别为她安排了更多的演出机会,让这位年轻的湘剧演员能够充分展现自己的才华。

1960年春天,湖南省湘剧院接到了一项重要任务。他们要在北京人民大会堂为全国人大代表演出《生死牌》,这次的主演依然是左大玢。

为了这次演出,左大玢和剧组成员投入了大量的时间进行排练。从清晨到深夜,他们反复打磨每一个细节,力求将这部作品呈现得更加完美。

演出当天,人民大会堂座无虚席。台下坐着来自全国各地的人大代表,其中也包括了许多文艺界的专家。

左大玢这次的表演比在湖南时更加出色,她将角色的细腻情感和戏剧冲突表现得淋漓尽致。整场演出结束后,掌声经久不息。

演出过后,一位老艺术家专门找到左大玢,称赞她不仅继承了母亲的艺术特点,还加入了自己的创新元素。这种传统与现代的完美结合,让湘剧焕发出新的生机。

这次北京之行的成功,让左大玢在全国戏剧界崭露头角。各地的剧院纷纷发来邀请,希望她能去当地演出。

在接下来的演出中,左大玢不断尝试新的表演方式。她将传统的湘剧表演技巧与现代戏剧元素相结合,创造出独特的艺术风格。

1961年,湖南省文化局决定让左大玢担任《琵琶记》的主演。这部传统剧目对演员的要求极高,需要深厚的功底才能驾驭。

为了演好这个角色,左大玢向多位老艺术家请教。她虚心学习前辈们的经验,同时也在表演中融入自己的理解。

在排练过程中,左大玢每天都要练习数小时的基本功。从身段到唱腔,她都力求做到精益求精。

《琵琶记》首演当天,剧院里座无虚席。左大玢的表演让观众看到了传统湘剧的新可能,也展现了年轻一代演员的实力。

这部戏的成功,让左大玢在湘剧界的地位更加稳固。她不仅是一个优秀的表演者,更成为了湘剧艺术传承的重要力量。

在这段时期,左大玢还参与了多部新编历史剧的创作和演出。她的表演风格逐渐成熟,形成了独具特色的艺术个性。

通过这些演出实践,左大玢不断提升自己的艺术水平。她将传统与创新完美结合,为湘剧的发展注入了新的活力。

这段时期的艺术成就,为左大玢日后成为湘剧界的中流砥柱奠定了坚实的基础。她用自己的表演告诉世人,传统艺术永远充满生机与活力。

艺术传承 再谱湘剧新篇章

文革期间,左大玢的艺术生涯遭遇了前所未有的挑战。湖南省湘剧院被迫停演传统剧目,许多优秀的艺术家被下放劳动。

在这段艰难的岁月里,左大玢并未放弃对湘剧艺术的追求。她把剧本和曲谱都默默收藏起来,在夜深人静时偷偷练功。

1972年,周恩来总理指示要恢复一些传统剧目的演出。这个消息给湘剧界带来了一线希望。

左大玢接到通知,要她重新排演《生死牌》。这次演出不仅是对传统艺术的重现,更是对湘剧生命力的证明。

为了这次复排,左大玢找来了当年的老艺术家们。他们白天劳动,晚上排练,用心血重新唤醒这部经典剧目。

演出获得了意想不到的成功,观众们热泪盈眶。许多人说,看到了湘剧艺术不屈的生命力。

这次演出之后,左大玢开始致力于湘剧艺术的传承工作。她收集整理了大量的传统剧目,记录下珍贵的表演技艺。

1976年,文革结束后,左大玢被任命为湖南省湘剧院院长。她立即着手恢复传统剧目,重建演员队伍。

她开办了湘剧培训班,亲自教授年轻演员。每天清晨,她都会带领学员们练习基本功,传授表演经验。

在她的努力下,湘剧院重新焕发生机。新老演员同台演出,让观众看到了湘剧艺术代代相传的力量。

1978年,左大玢带领剧团赴京演出。这次,她不仅是演员,更是湘剧艺术的传承者和推广者。

演出结束后,文化部的领导高度评价了湖南湘剧院的工作。他们认为左大玢为湘剧的复兴做出了重要贡献。

进入八十年代,左大玢开始尝试湘剧的创新发展。她支持年轻编剧创作新戏,鼓励演员在传统基础上创新表演方式。

在她的推动下,湘剧院排演了多部反映现代生活的新剧目。这些作品既保持了湘剧的艺术特色,又展现了时代气息。

2000年,已经年过花甲的左大玢依然活跃在湘剧舞台上。她不仅担任艺术指导,还经常为年轻演员示范表演。

回顾这段历程,左大玢常说,湘剧艺术的传承不能停步。她将毕生精力都投入到了湘剧的发展与创新中。

这位曾经指出毛主席念错一字的少女,最终成为了湘剧艺术的守护者和传承人。她用自己的一生,谱写了湘剧艺术发展的新篇章。

从十六岁的新星到德高望重的艺术家,左大玢的故事见证了湘剧艺术的起落与复兴。她不仅传承了传统,更为湘剧的未来开辟了新的道路。