——【·前言·】——»

司马迁的鸿篇巨著《史记》,不仅以其恢弘的叙事和精妙的文笔记录了三千年中华文明的变迁,更因其中一个神秘预言的反复出现。

这个预言,便是“周故与秦国合而别,别五百岁复合,合十七岁而霸王出。”

它如同一条隐秘的线索,贯穿于秦国的崛起之路,与最终的统一大业紧密相连,令人不禁思考:这究竟是历史的必然,还是命运的安排?

——【·“始周与秦合而别”·】——»

西周王朝建立之初,为了巩固统治,周武王大封诸侯。

秦国的先祖因功被委以重任,负责为周王室养马和戍守边疆。此时的秦,如同一个忠诚的仆人,依附于强大的周王朝,其命运也与周王室的兴衰紧紧相连。

这便是“合”的阶段,一种主仆关系的体现。

然而,随着时间的推移,秦国的力量逐渐壮大。他们世代镇守西陲,与戎狄部落的长期征战,不仅磨练了秦人的意志,也增强了他们的军事实力。

他们开始拥有与周王朝谈判,甚至对抗的资本。

周王室对秦的待遇并未随着其贡献的增加而有所改善,这无疑加剧了秦人内心的不满,也为日后的“别”埋下了伏笔。

公元前771年,西周王朝遭遇了灭顶之灾。

昏庸的周幽王“烽火戏诸侯”,最终自食恶果,西戎和申侯联军攻破镐京,周幽王被杀,西周灭亡。

这对于风雨飘摇的周王室无疑是致命一击,但对于秦国而言,却是一个崛起的机会。

当时的秦国国君秦襄公审时度势,率兵勤王,护送周幽王之子周平王东迁,建立东周。

秦襄公的这一举动不仅巩固了秦国的地位,更使其获得了周平王的正式册封,成为一方诸侯。

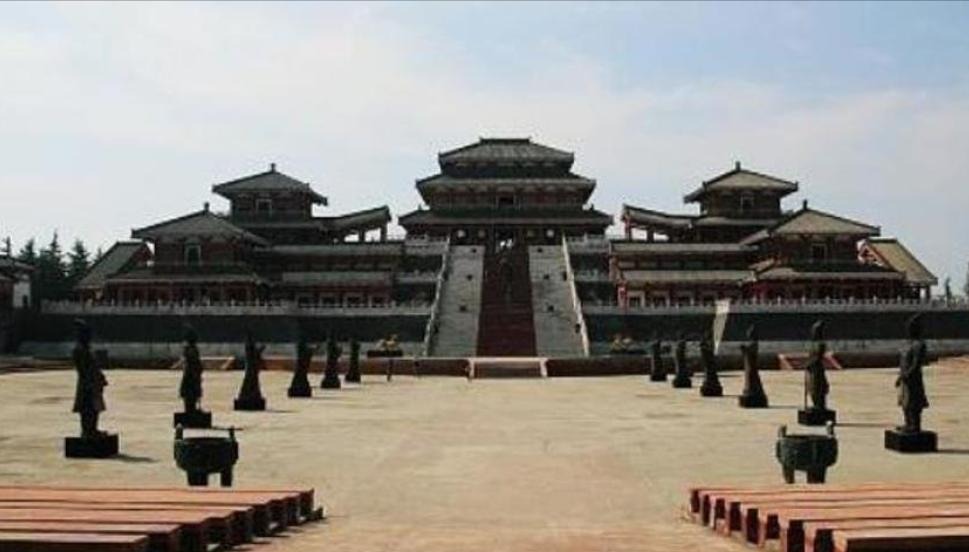

公元前769年,周平王为了躲避犬戎的骚扰,将都城东迁至洛邑,秦襄公再次护送有功,被正式封为诸侯,秦国正式建国。

这标志着秦国正式脱离了周王朝的从属关系,成为了一个独立的政治实体。

“合”的阶段就此结束,“别”的时代正式开启。

就在秦国获得诸侯地位的关键时刻,一位名为太史儋的占卜师应邀为秦国的未来进行占卜。

他经过一番仪式后,说出了影响深远的预言:

周故与秦国合而别,别五百岁复合,合十七岁而霸王出。

这个预言究竟是巧合,还是洞悉天机的谶语,我们不得而知。

但可以肯定的是,它深深地印在了秦人的心中,成为他们追求统一的动力和信仰。

——【·“别五百岁复合”·】——»

“别五百岁复合”预示着秦国在经历了五百年的分裂之后,将再次与周王室“合二为一”。

这五百年的时间,正是中国历史上从西周灭亡到战国末期的漫长岁月。

这段时期,周王室的权威日渐衰落,诸侯国之间相互攻伐,争霸中原。秦国虽然地处偏远,但却凭借着几代君主的励精图治和不断变革,逐渐崭露头角。

周平王东迁后,与秦襄公立下誓约,承诺将收复的西周故土尽数归于秦国。

这为秦国的扩张提供了重要的战略方向,也为日后的“复合”埋下了伏笔。

随着时间的推移,秦国逐渐强大,先后吞并了巴蜀等地,进一步扩大了自己的势力范围。到了战国时期,秦国已经成为七雄中最强大的国家,其军事实力和经济实力都远超其他诸侯国。

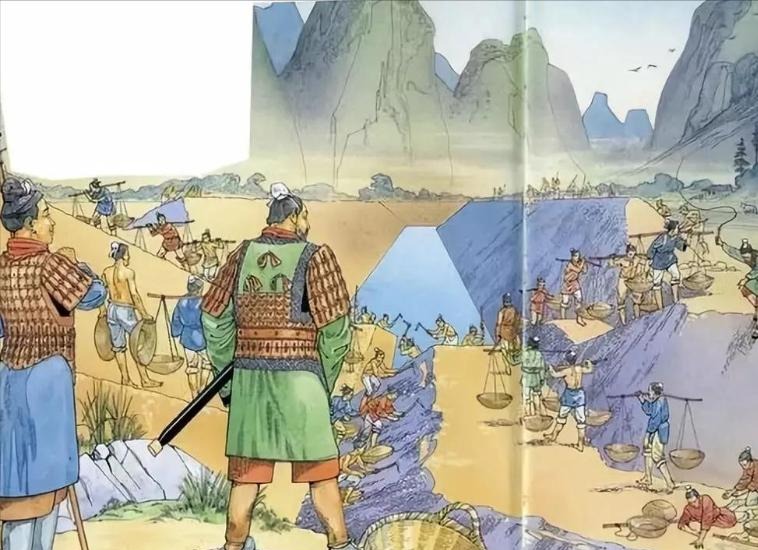

而随后的商鞅变法则是秦国崛起的关键一步。

公元前361年,秦孝公任用商鞅进行变法,通过一系列改革措施,例如奖励耕战、废除世卿世禄制、建立县制等,极大地增强了秦国的国力。

商鞅变法不仅使秦国经济繁荣,军事实力强大,更重要的是塑造了秦人“耕战”的文化。

经过几百年的发展,秦国终于在战国末期重新与衰败的周王室建立了联系。

公元前256年,秦将白起率军攻入西周都城,迫使周赧王交出土地,西周正式灭亡。

这标志着秦国完成了对周王室的兼并,实现了“复合”的预言。从公元前769年秦国正式建国到公元前256年西周灭亡,这中间大约五百年的时间,与预言惊人地吻合。

——【·“合十七岁而霸王出”·】——»

而最后一句合十七岁而霸王出则是指向嬴政。

嬴政于公元前259年出生,公元前247年继承王位,当时年仅13岁。

由于年幼,朝政大权掌握在权臣吕不韦和太后赵姬手中。吕不韦为了巩固自己的地位,甚至将嫪毐送入后宫,嫪毐也因此获得了长信侯的封号,权倾朝野。

年轻的嬴政面对如此复杂的政治局面,并没有轻举妄动,而是韬光养晦,等待时机。

公元前238年,嬴政在雍城举行冠礼,这为他亲政提供了绝佳的机会。

嫪毐果然中计,发动叛乱却被嬴政早有准备的军队迅速镇压。嫪毐被车裂,赵姬被囚禁,吕不韦也被罢免流放,最终饮鸩自尽。

至此,嬴政彻底清除了内患,掌握了秦国的绝对权力。

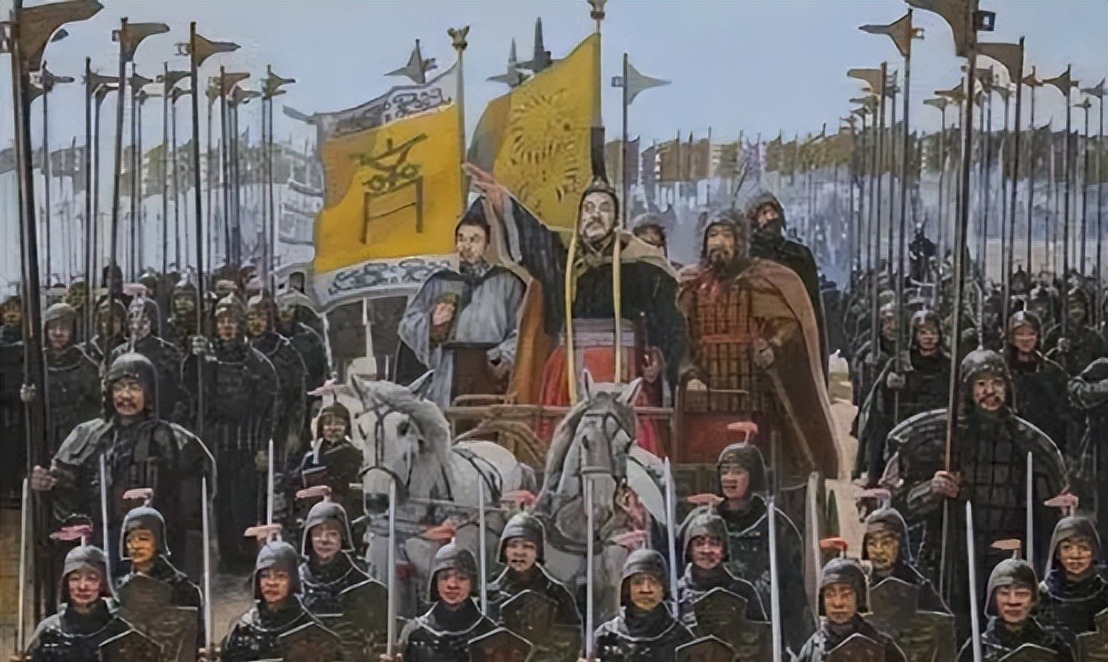

经过几代人的努力,秦国已经具备了统一天下的实力。

公元前230年,即嬴政亲政后的第十七年,他正式开始发动统一六国的战争。

从韩国开始,秦军势如破竹,先后灭掉了赵国、魏国、楚国、燕国和齐国,最终在公元前221年完成了统一大业,建立了中国历史上第一个大一统王朝——秦朝。

“合十七岁而霸王出”的预言,似乎在秦始皇身上得到了完美的应验。

——【·秦国崛起之路·】——»

回顾秦国的崛起之路,我们可以看到一个弱小的边陲小国是如何一步步走向强大的。

早期秦国地处偏远,土地贫瘠,经常受到周边戎狄部落的侵扰。

为了生存,秦人不得不进行大范围的垦荒,开拓疆土,并学习骑射,增强自身的军事实力。

这种艰苦的生存环境,磨练了秦人的意志,塑造了他们坚韧不拔、务实肯干的性格,也为日后的崛起奠定了基础。

秦国并非一蹴而就地强大起来,他们也经历了漫长的发展和积累。与晋国的多次战争,使秦国认识到自身的不足,也促使他们不断寻求变革。

此外,历代秦王的努力和雄才大略也是秦国崛起的重要因素。

秦孝公慧眼识珠,重用商鞅,大力推行变法。

秦始皇雄才大略,清除内患,统一六国,建立了不朽的功勋。

这些明君贤臣的共同努力,推动着秦国一步步走向强大,最终完成了统一大业。

——【·预言的真实性与历史意义·】——»

虽然预言的三个部分似乎都与历史事实惊人地吻合,但从现代科学的角度来看,我们更倾向于将其归结为一种巧合。

用现代心理学中的“冷读术”来解释,古代的占卜师往往会使用一些模棱两可的语言,以便在事后进行解读,使其看起来像是预言成真。

此外,历史本身就是一个复杂的过程,充满了各种偶然性和必然性。

将历史事件与预言强行联系在一起,难免有牵强附会之嫌。

我们也要考虑到古代的认知水平。

司马迁生活在两千多年前的西汉时期,当时的科学技术水平远不如现代发达,人们对神秘主义和玄学有着更强的信仰。

司马迁相信预言,也与当时的社会环境和认知水平有关。

春秋战国时期,诸侯国之间连年征战,百姓苦不堪言。

统一,成为当时社会的主流思潮,也是人心所向。

预言的出现,恰好迎合了这种社会需求,也为秦国的统一提供了精神动力。

秦始皇统一文字、度量衡、货币等,为中国的统一和发展奠定了基础。

即使是象征皇权的传国玉玺,也成为后世帝王梦寐以求的宝物,足见秦始皇在后世统治者心中的地位。

“合久必分,分久必合”是历史发展的客观规律。

预言的出现,或许只是一个巧合,但它却成为了一段令人津津乐道的历史佳话。

——【·结语·】——»

在现代社会,我们应该崇尚科学,相信科学。

对于古代的预言,我们应该以批判的眼光去看待,不能盲目迷信。虽然预言本身的科学性有待考证,但它背后所反映的社会思潮和历史背景,仍然值得我们深入研究和思考。

秦始皇统一六国的历史功绩不可磨灭。

他结束了分裂割据的局面,为中华民族的统一和发展做出了巨大的贡献。

同时,我们也要看到秦朝的统治也存在一些弊端,例如严刑峻法、大兴土木等,最终导致了秦朝的迅速灭亡。

这段历史,值得我们认真反思,从中汲取经验教训,为构建和谐稳定的社会提供借鉴。

飞蛇利刃

司马迁是汉代人,他预言周朝的事,你脑子是不是进水了?

凡人

[赞][赞][赞]

故人

屁股太歪,不配记史!

奶茶咖啡

秦国快速的灭亡,跟那些大兴土木,刑法苛刻没有太大关系吧

用户10xxx84

有病活该变太监