苏联女子蒋方良,为蒋经国生下3子1女,成为蒋家重要成员。

蒋经国去世后,这位蒋家媳妇的地位,却风雨飘摇,她晚年的生活究竟经历了什么波折?结局又如何?

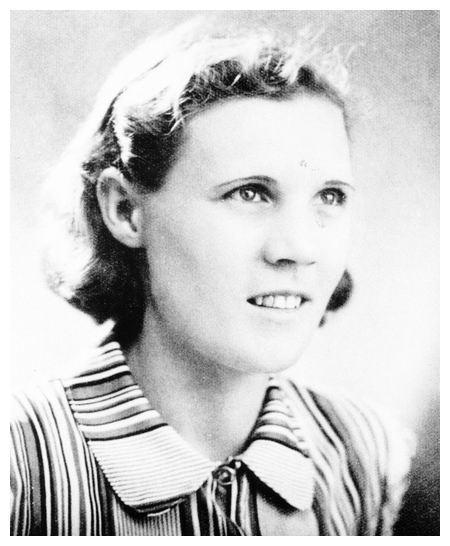

蒋方良的故事,得从1916年说起,那一年,蒋方良出生在,俄国乌拉尔地区的一个普通家庭。

原名叫芬娜·伊巴提瓦·瓦哈李娃,性格开朗,模样也十分标致。

父亲在当地的工厂做工,母亲是个家庭主妇,命运转折发生在20世纪30年代。

当时,她在乌拉尔重型机械厂工作,这个厂子里,有一群从中国来的工人,其中就包括一个叫蒋经国的年轻人。

他们因为特殊原因来到苏联,住在工厂附近的集体宿舍里。

蒋经国当时年轻气盛,又有些桀骜不驯,很多俄罗斯人,对这群中国人好奇,却又不敢靠近。

芬娜是个例外,她大方热情,很快就和这群中国人成了朋友。

蒋经国第一次见到她,是在一次厂子组织的活动上,芬娜和几个姑娘坐在一旁,蒋经国走过去搭话。

芬娜用不太熟练的中文问了句:“你叫什么名字?”

蒋经国怔了一下,随即大笑:“我叫蒋经国,你会说中文?”芬娜摇了摇头,说:“我只会一点点。”

这场简单的对话,拉开了他们的缘分。

那时候,蒋经国在苏联的生活并不好过,被当作蒋介石的“叛逆儿子”,既要学习,又得干活,生活异常艰难。

芬娜却对他产生了浓厚的兴趣,觉得这个年轻人身上,有一种特殊的吸引力,与那些普通工人完全不同。

他们常常在工作间隙聊天,逐渐熟络起来。

1934年,蒋经国主动向芬娜表白,他说:“我喜欢你,想和你在一起。”

芬娜听了,愣了一下,很快就答应了。这对年轻人没什么恋爱经验,感情却热烈而直接。

很快,他们决定结婚,婚礼很简单,没有华丽的装饰,也没有隆重的仪式,只是在工厂里摆了几桌酒席,朋友们聚在一起吃了一顿饭。

婚后不久,芬娜改了名字,开始叫蒋方良。

这个名字是蒋经国给她起的,意为“蒋家的贤妻良母”,她欣然接受了这个名字,从此彻底融入蒋经国的世界。

1937年,蒋经国接到父亲蒋介石的信,要求他带着妻子,和两个孩子回国。

蒋方良收拾好行李,跟着蒋经国,踏上了陌生的土地。

对她来说,中国是一个完全陌生的世界,她听不懂汉语,看不懂汉字,一切都得从头学起。

刚到中国时,蒋方良常常感到无助,她从不抱怨,觉得既选择了蒋经国,就得接受他的世界。

蒋方良开始学汉语,学做中式菜肴,学中国礼仪,学得很慢,却很认真,总是耐心地琢磨,直到学会为止。

嫁到蒋家后,蒋方良很快成了,传统意义上的家庭主妇。

蒋经国的生活节奏很快,时常忙得顾不上家里,蒋方良便主动承担起,家里的琐事,把家庭照顾得井井有条。

他们陆续生下三个儿子,和一个女儿,分别是蒋孝文、蒋孝武、蒋孝勇和蒋孝章。

生儿育女的日子,看似平静,实则并不轻松。

蒋方良对孩子们的教育很严厉,总是亲自监督他们的学习。

她的汉语不是很流利,但会尽量用简单的词语,表达自己的意思,还要求孩子们学俄语,让他们明白,自己的母亲来自哪里。

蒋孝勇曾经回忆说:“母亲教俄语的时候,特别认真,她希望我们,永远记住自己,身上有一半俄罗斯血统。”

蒋经国常年在外奔波,夫妻俩的相处时间并不多,可他非常尊重蒋方良。

他常说:“方良是我的贤内助,没有她,我就没有安稳的家。”

在蒋经国眼里,蒋方良是他的妻子,更是他可靠的伙伴,每次遇到家庭事务上的难题,他都会征求蒋方良的意见。

蒋方良对蒋家的传统非常敬畏,作为蒋介石的儿媳妇,自己的一举一动,都会受到关注。

她尽量低调,避免引起外界的议论,还努力适应蒋家的家规,比如尊重长辈、维护家庭和睦,这对一个外国女人来说,并不容易,但她做得很好。

蒋经国曾因家庭琐事大发脾气,蒋方良却从不与他争吵,觉得丈夫压力太大,只要他发完脾气,自己安抚一下就好。

有一次,蒋经国因为工作上的事不顺心,把情绪带回家,对蒋方良说了几句重话。

蒋方良没回嘴,只是默默收拾东西,转身回房间。

过了一会儿,蒋经国冷静下来,主动向她道歉。蒋方良微微一笑,说:“我知道你是累了。”

蒋方良和蒋经国的感情一直很稳固。

即使在最困难的日子里,他们也从未分开,蒋经国对她的信任甚至超过了很多亲人,他觉得,这个从异国他乡嫁过来的女人,是他生命中不可或缺的一部分。

蒋方良对家庭的贡献,体现在对丈夫的支持上,还体现在对孩子们的培养上。

她尽心尽力地照顾每一个孩子,把他们教育得很优秀。

后来蒋家的后代,因为种种原因出现了不少问题,蒋方良始终没有,埋怨过任何人,她觉得,作为母亲,自己已经尽了全力。

1988年1月13日,蒋经国在台北去世。

这对蒋方良来说,无疑是一个巨大的打击,她沉默寡言,终日穿着一袭素衣,几乎不与外界接触。

她的世界,似乎随着蒋经国的离去,彻底安静了下来。

蒋经国葬礼那天,台北哀声遍地,万人送别,蒋方良却显得格外平静,甚至没在人前流泪。

有人问她为何如此坚强,她只是淡淡地说:“他的事情太多了,该休息了。”但熟悉她的人都知道,她的悲痛埋在心里,夜深人静时,那种孤独几乎要将她吞噬。

蒋经国去世后,蒋方良搬离了原本的住所,住进了一间较为安静的屋子,离世事更加遥远。

她的生活变得简单到极致:不看病、不见客,不愿参加任何与公众相关的活动。

有时,蒋家后人来看她,她也是淡淡的,聊不了几句便起身离开,有孙辈开玩笑说,她像是蒋家的“隐士”。

对她来说,这种孤独的生活并非自我封闭,而是她选择的一种方式。

蒋经国在世时,她的一切都围绕丈夫和孩子转;蒋经国去世后,她才终于有时间安静下来,回忆自己的一生。

她喜欢坐在庭院里,望着远处发呆。有人问她在想什么,她总是微微一笑:“不想什么,就看看天。”

蒋方良最大的打击,或许是1996年幼子蒋孝勇的病逝。

蒋孝勇是蒋方良最依赖的一个孩子,他性格温和,最懂母亲的心思。

蒋经国去世后,他常常抽空陪伴蒋方良,试图用自己的温暖填补母亲的孤独。

蒋孝勇罹患癌症,最终撒手人寰。蒋方良得知消息后,连哭都没有哭,独自关在房间里一天一夜不出门,后来,她对孙辈说:“我比你们都老,也比你们承受得多。”

蒋方良的身体越来越差,很少去医院检查,只靠家中的医生照顾。

她喜欢独处,也不愿提及过去。有时有人问起她的俄国故乡,她只是摇摇头,说:“记不清了,太远了。”

蒋方良的晚年生活极为简朴,与“蒋家第一夫人”的身份形成了鲜明对比。

她住在台北的一个普通住所里,拒绝任何过多的照顾。

她没有仆人伺候,只留了一位老佣人帮忙打理起居,她每天的生活简单而平静:早起、散步、喝茶,看几本从前的老书。

书房里摆放着几张老照片,其中一张是蒋经国抱着她的肩膀,笑得很灿烂。

有人问她为何不把照片换成新的,她摇摇头,说:“新的没有意思。”

日子过得平淡,蒋方良始终心系蒋家后人,她会通过孙辈了解蒋家在外的事情,也会对孩子们的生活提出一些建议。

从不过多干涉,觉得自己老了,孩子们的路该由他们自己走。

蒋方良晚年没有再回过俄国,年轻时曾多次提到,对家乡的思念,年岁增长,这种思念逐渐被时间冲淡。

对身边的人说:“回去看什么呢?人都不在了,地方也变了。”她的书桌上始终摆着一本俄语书,那是她留给自己的一点念想。

2004年12月15日,蒋方良在台北去世,享年88岁。

走得很安详,没有什么痛苦,蒋家的后人都赶来为她送行,但她的葬礼非常低调,没有过多的仪式,仿佛她只是一个普通的老妪。

唯一特别的是,她被安葬在蒋经国的身边。

很多人说,她这一生都在陪伴蒋经国,即便最后离世,也没有离开。