乌尔善被“拷问”!

路演现场,乌尔善导演被一位观众“拷问”了。

《封神2》上映后,票房虽然过了10亿,但口碑却出现了两极分化。

有人觉得特效炸裂,剧情精彩;也有人吐槽剧情稀碎,看不懂。

观众直接问乌尔善:“为什么口碑会这样?

” 场面一度十分尴尬。

乌尔善拿着“感谢牌”,巧妙地把话题引到了还没上映的《封神3》上,希望观众能给《封神3》一次机会。

这话说出来,瞬间引发了网友的热议。

有人觉得乌尔善真诚,也有人觉得他是在道德绑架。

其实,这就是电影上映后,导演和观众之间的一次坦诚交流。

11亿票房是“咒术”?

《封神2》票房过了11亿,看似不错,但背后却隐藏着口碑危机。

这11亿,像是被施了“咒术”一样,让人喜忧参半。

一方面,它证明了《封神》系列的商业价值;另一方面,口碑的两极分化,也给《封神3》带来了压力。

路演现场的“拷问”,更是把这种压力放大了。

为什么会出现这种情况呢?

原因有很多。

封神》三部曲是一个整体,第二部起着承上启下的作用。

这就导致部分观众觉得剧情不够完整,甚至有点看不懂。

观众对《封神》系列的期待很高,期望越大,失望也可能越大。

观众的口味越来越挑剔,一部电影想要获得所有人的认可,真的很难。

4500元特效真相?

之前有传言说,《封神2》的特效是外包给一家4500元的公司做的。

这消息一出,网友们都炸了锅,纷纷吐槽剧组太抠门。

但很快,视效公司就出来辟谣了,说他们花了18个月才完成了《封神2》的特效制作。

这家公司可不简单,参与过《2012》、《权力的游戏》等大片的特效制作。

乌尔善导演还亲自解密了殷郊的三头六臂法相。

他说,殷郊的每个头都代表着一种情绪:愤怒、悲伤、威严。

这三重情绪,不就是现代年轻人的精神分裂现场吗?

这么一解释,大家突然觉得殷郊的特效也没那么难看了,甚至还觉得有点意思。

其实,特效制作是一个复杂的过程,需要耗费大量的时间和精力。

我们不能只看到最终的呈现效果,而忽略了背后无数特效师的辛勤付出。

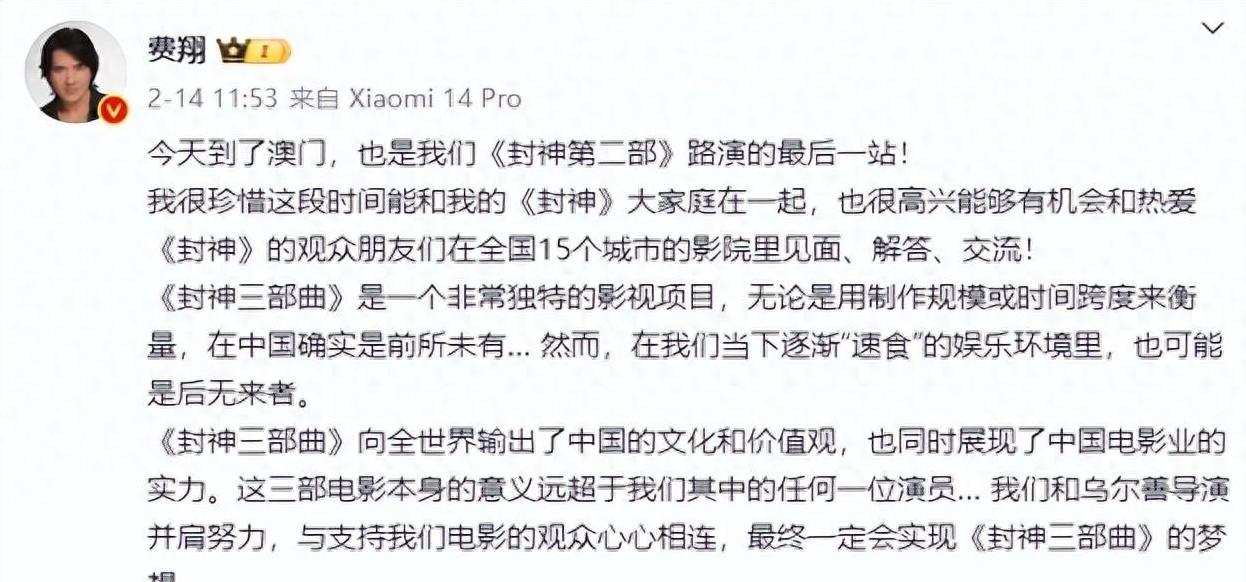

费翔叹息,行业焦虑?

费翔在路演现场感慨,现在的观众越来越追求“速食娱乐”,这让坚持史诗叙事的《封神》系列,显得有点格格不入。

他这句话,说出了整个影视行业的焦虑。

在短视频的冲击下,观众的注意力越来越碎片化,耐心也越来越少。

一部电影想要抓住观众的眼球,真的很难。

《封神》系列坚持史诗叙事,就像逆流而上的勇士。

它需要耗费大量的时间和精力,才能完成一部作品。

但观众也在用票房投票,告诉我们:他们愿意为诚意买单,但不接受半成品。

乌尔善导演的“求机会”言论,引发了两极分化。

有人觉得他真诚,也有人觉得他在道德绑架。

一位影视博主说:“观众早不是给个情怀就能忽悠的韭菜,但好导演也确实需要容错空间,这是个死循环。

” 这句话说得很实在。

观众需要好电影,导演也需要机会。

如何在两者之间找到平衡点,是整个行业都需要思考的问题。

其实,《封神》系列就像它的主角殷郊一样,在商业与艺术、传统与创新、期待与质疑中痛苦撕裂。

我们应该给中国神话电影多点耐心。

毕竟,能让我们吵架的国产特效大片,总比沉默的烂片值得珍惜。

《封神3》到底要不要给机会?

市场最终会给出答案。

但至少这场争议证明,还有人愿意为中国电影较真。

这本身就是一件好事。

与其争论要不要给机会,不如想想,我们能为中国电影做些什么?

是多一点支持,还是多一点耐心?

亦或是多一份包容?

电影的进步,需要观众和电影人共同努力。

只有这样,才能让中国电影走向更好的未来。

《封神》系列的出现,也让我们看到了中国电影工业的进步。

从特效制作到叙事方式,都展现出了中国电影人的实力和创新精神。

当然,我们也看到了不足之处。

但重要的是,我们一直在进步,一直在努力。

给中国电影多一点时间,多一点鼓励,相信它会给我们带来更多的惊喜。

就像《封神》系列一样,虽然充满了争议,但也让我们看到了中国电影的希望。

话说回来,电影终归是娱乐产品,不必过度解读。

你觉得好看,那就去看;觉得不好看,那就换一部。

不必为了支持某个导演或者某个演员,而勉强自己去看一部不喜欢的电影。

看电影是为了放松心情,是为了享受生活。

如果看电影变成了一种负担,那就失去了它的意义。

所以,对于《封神3》,我的建议是:如果你对《封神》系列感兴趣,那就去看看;如果不感兴趣,那就没必要勉强。

毕竟,电影只是生活的一部分,而不是全部。

我想说的是,中国电影需要更多的关注和支持。

但这种关注和支持,应该是建立在理性思考的基础之上。

我们不能盲目吹捧,也不能一味批评。

我们需要用客观的眼光去看待每一部电影,去发现它的优点和缺点。

只有这样,才能让中国电影不断进步。

《封神3》到底行不行?

让我们拭目以待吧!