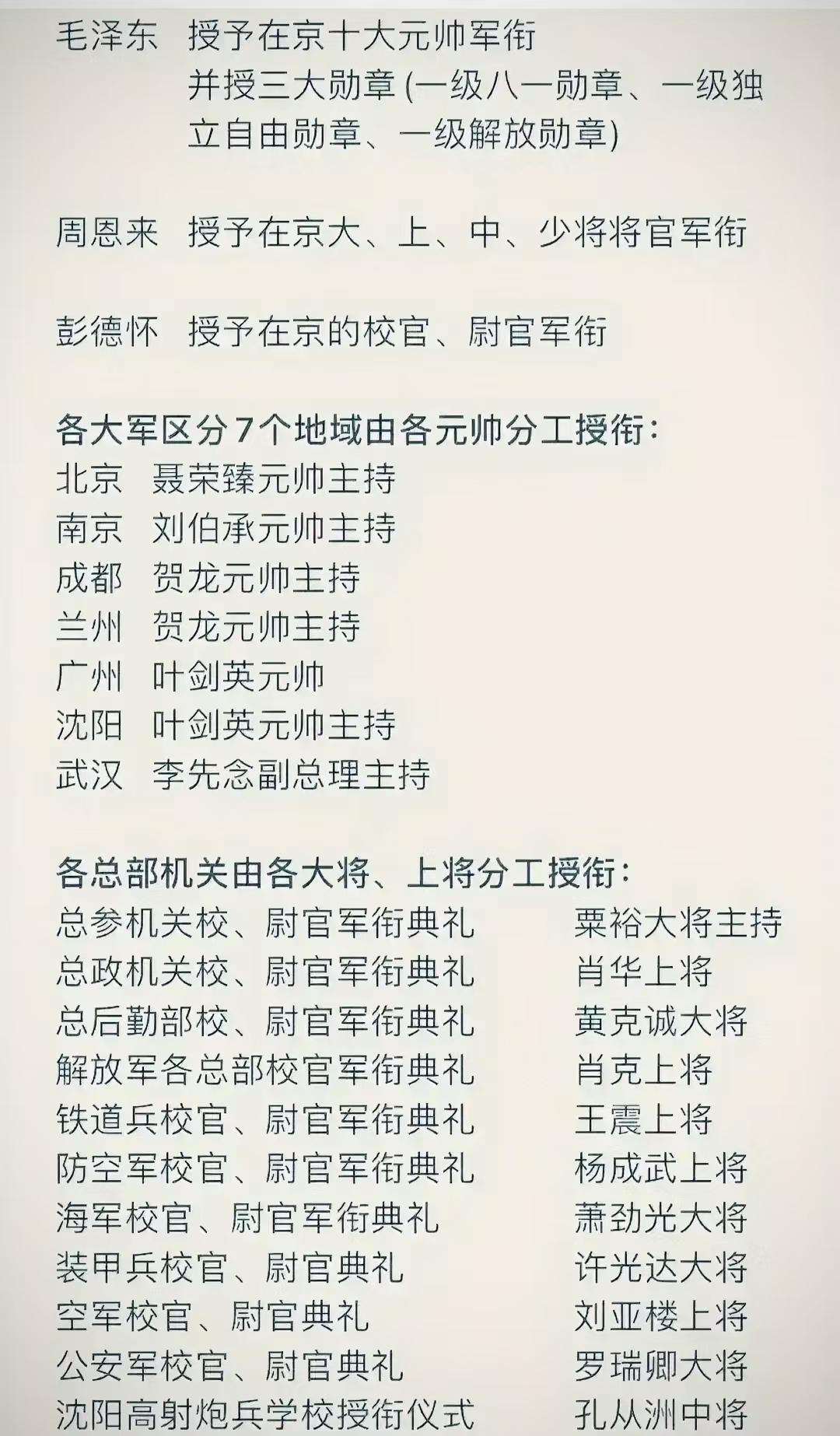

1955年授衔,作为总后勤部副部长兼卫生部长的贺诚却没有被授衔,也没有被授勋,这件事情在当时的引起了很大的反响,特别是在全军高级干部中反响最激烈。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!在四川射洪县龙门垭,有个普通的农医世家,他们靠着祖传的中医骨科技术帮乡亲们治病,1901年深秋,这个家庭迎来了一个男婴,取名贺宗霖,后来改名贺诚,谁也没想到,这个出生在普通农家的孩子,会成为一位影响中国医疗卫生事业的重要人物。贺诚五岁就进了私塾,小小年纪就表现出超人的聪明才智,15岁时,他考入三台县潼川中学,开始接触更广阔的知识世界,家里虽然条件艰苦,但父亲仍拼尽全力支持他求学,只盼着孩子能有出息。1922年,贺诚考入北京医学专门学校(后来的北大医学院),在这里,他不仅系统学习了西医知识,更重要的是接触到了进步思想,通过阅读《向导》《新青年》等刊物,他的眼界不断开阔,思想也在悄然发生变化,1925年,他加入了中国共产党,成为一名年轻的革命者。因为参与学生运动,贺诚被学校开除,但这个打击并没有击垮他,反而让他找到了新的人生方向,1926年,他接受党组织安排,以军医身份加入了国民革命军,开始了他的军医生涯。在北伐战场上,贺诚第一次真正面对战争的残酷,他不顾枪林弹雨,冒着生命危险抢救伤员,用精湛的医术挽救了无数革命战士的生命,这段经历让他深刻认识到,一个军医不仅要有精湛的医术,更要有坚定的革命意志。1927年大革命失败后,贺诚辗转到了上海,他化名贺雨生开设了"达生医院",表面上是一家普通诊所,实际上却是中央机关的秘密联络点,白天给病人看病,晚上传递情报,他以这种特殊的方式继续着革命工作。1934年,当红军开始长征时,贺诚毫不犹豫地背起了医药箱,在漫长的长征路上,他带领担架队翻山越岭,抢救伤员,更难得的是,他还在艰苦条件下组建了中国工农红军军医学校,为革命培养急需的医疗人才。在这段艰苦岁月中,贺诚展现出的不仅是一个医生的专业素养,更是一个革命者的坚定信念,他总是说:"救死扶伤是医生的天职,在革命战争年代,这个责任就更重大了,"1945年抗战胜利后,贺诚在东北大显身手,当时东北正面临着鼠疫威胁,他担任民主联军后勤部副部长兼卫生部长,带领医护人员深入疫区,组织防疫工作,他们不畏艰险,挨家挨户进行消毒,最终控制住了疫情蔓延,避免了一场可能的灾难。新中国成立初期,百废待兴,全国医疗卫生状况极其落后,作为卫生部副部长的贺诚,面临着前所未有的挑战,传染病肆虐,医疗资源匮乏,如何建立一个完整的医疗卫生体系成了他最大的难题。就在这关键时期,一场意想不到的风波将贺诚推到了风口浪尖,作为一名西医出身的医学工作者,他对中医的认识出现了偏差,当时卫生部推行医学改革,一些人打着"科学进步"的旗号否定中医,贺诚也受到这种思潮的影响。这个问题很快引起了高层重视,1954年,毛泽东在北京医院特别强调了中医的重要价值,1955年12月,贺诚因在中西医问题上的偏差被免去卫生部副部长职务,更令人意外的是,在当年9月的解放军首次授衔仪式上,他的名字并未出现在名单中。这对贺诚来说无疑是个沉重的打击,但他并没有消沉,而是继续在总后勤部默默工作,经过深入调查,中央认识到贺诚在中医问题上的偏差主要是受他人误导,并非主观故意,1958年,他终于获得了迟来的中将军衔,并被任命为军事医学科学院院长。在军事医学科学院,贺诚开创了新局面,他特别重视战地医疗技术的研究和创新,带领团队不断提升军队医疗保障能力,他经常深入基层,从北方的风雪到南方的泥泞,都留下了他调研的足迹。1962年,贺诚获得了一级八一勋章等多项荣誉,这是对他革命功绩的充分肯定,然而,文革期间他再次遭受波折,被下放到山西太原,即便如此,他依然保持着积极向上的心态,每天坚持读书学习。1975年,贺诚重获平反,被任命为总后勤部第一副部长,他以更加开阔的视野推动军队后勤保障体系的完善,并在中西医结合方面提出了许多建设性意见,1977年,他当选为中共十一届中央委员,为国家医疗卫生事业的发展继续贡献力量。1982年,年过八旬的贺诚正式退休,但他并未闲着,仍然关心着国家医疗卫生事业的发展,在北京的晚年生活中,他常常漫步北海公园,翻阅医学书籍,回忆那段峥嵘岁月。1992年11月8日,贺诚在北京辞世,享年91岁,他的一生,是中国近代医疗卫生事业发展的缩影,从战地军医到卫生部副部长,从争议中的失意到重获信任,他始终保持着对医学的热爱和对革命事业的忠诚。信息来源:新浪财经——没有人比好中医更痛恨坏中医;光明网——贺诚将军:我军卫生事业的领导者和奠基人