山西高原地形复杂,水系纵横交错,形成了独特的地理格局,太原作为核心城市的地位也由此而生,这片土地上的故事远不止表面看到的那么简单。

地理冷知识——太原山西高原地形复杂,水系纵横交错,形成了独特的地理格局,太原作为核心城市的地位也由此而生,这片土地上的故事远不止表面看到的那么简单。

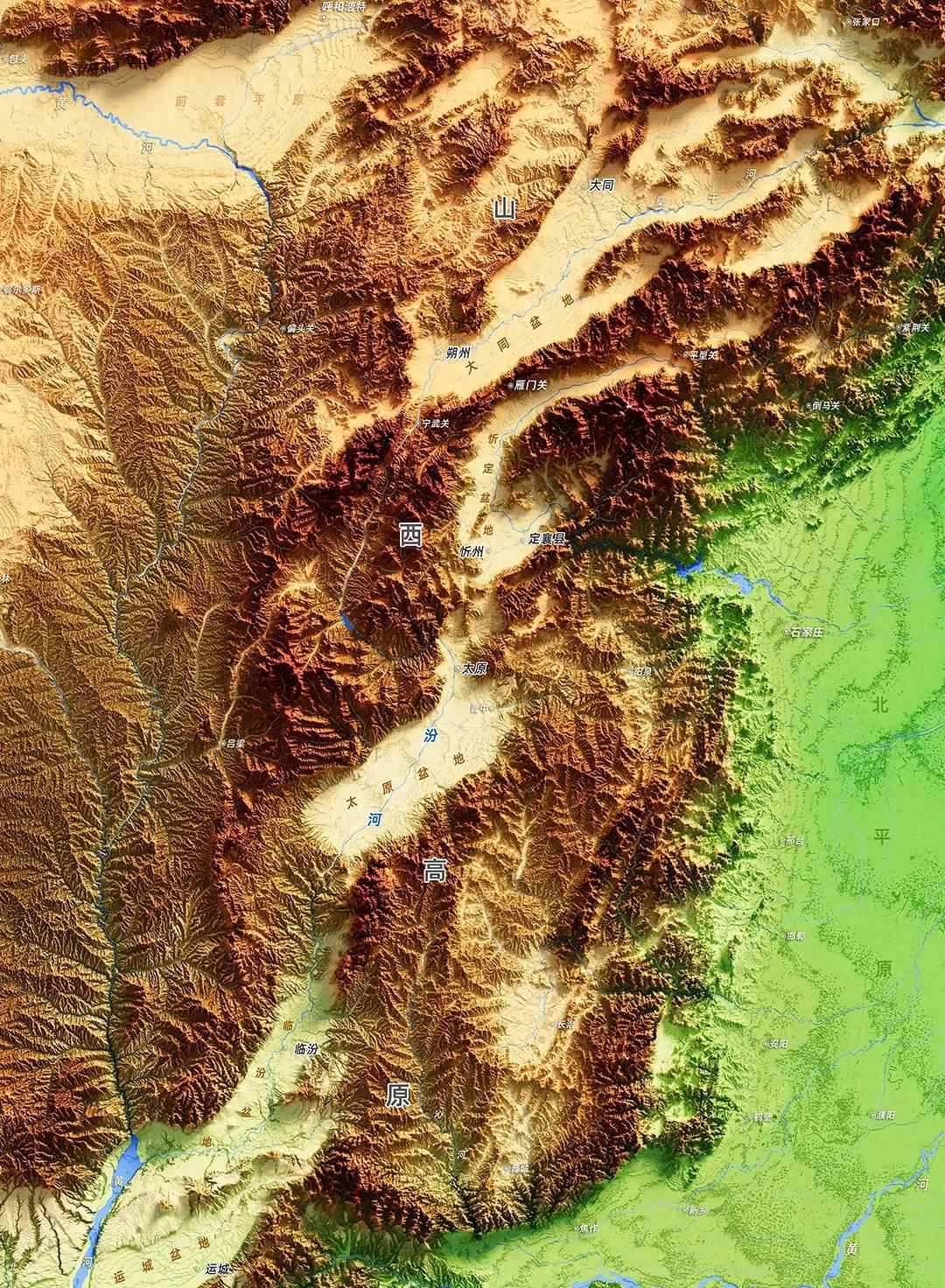

山说法还不够准确,而不闭峩。这里的地形被切割得支离破碎,形成了五大盆地,分别是大同盆地、忻定盆地、太原盆地、临汾盆地和运城盆地。这些盆地虽然排列在一条南北向的直线上,但并不是被一条河流串联起来的,而是被两大水系分割开来。北部的桑干河和滹沱河属于海河流域,南部的汾河和涑水河则属于黄河流域。这种水系分布造就了山西高原独特的地理格局,也影响了这片土地上的人文发展。

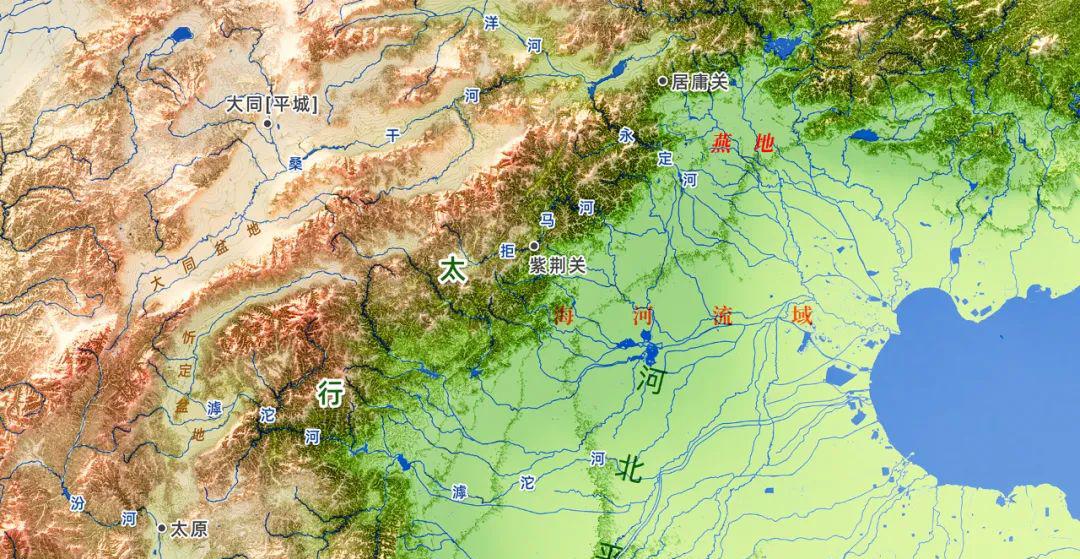

河流不仅滋养土地、繁衍人口,在古代还是重要的交通通道,塑造了不同地区的文化特征。北部的大同盆地和忻定盆地与燕地和草原文化圈联系紧密,游牧民族可以顺着桑干河支流南下,直达居庸关或紫荆关。而南部的临汾盆地和运城盆地则与关汾渭一黄河上的几个重要渡口成为沟通两地的纽带。

这种地理格局给山西高原带来了优势也秦晋之好就源于此,说明了汾河与渭河之间的密切往来。但在战争时期,这种开放的地理格局也让山西高原难以防守,特别是西南部的临汾和运城两大盆地,缺乏足够的战略纵深来抵御来自关中平原的威胁。

在山西高原的五大盆地中,太原盆地显得格外与众不同。它既不像北部盆地那样与游牧文化圈紧密相连,也不像南部盆地那样深受中原农耕文化影响。太原盆地位于山西高原的中部,享有得天独厚的地理优势。北面有大同、忻定盆地作为缓冲区,还有雁门关、宁武关等一系列关隘作为屏障;南面有姑射山、绵山等天然屏障与临汾、运城盆地相隔;东南部的马铃关、关子岭又将其与上党高地分开。

这种地理格局让太原盆地成为了山西高原上最安全、最舒适的地方。用一个形象的比喻来说,太原盆地就修房子,房子里面搭受着双重保险。这种安全性让太原成为历代统治者青睐的驻地。

太原盆地不仅安全,其自然环境也十分优越。正如《人说山西好风光》这首歌中所描六尬手一指太行山,右手一指是吕梁,站在那高处望上一望,你看那汾河的水呀!哗啦啦啦流过,我的理特征只有太原盆地独有,反映了其优越的自然条件。

太原的重要性还体现在其交通枢纽的地位上。山西高原的交通路网呈现出一个人字形,而太原正好交叉点上。从太原出发,向北可以到达忻州、朔州、大同,进而通往北京或蒙古高原;向东南可以到达长治、晋城,然后去往洛阳、郑州;向西南可以到达临汾、运城,再去往长安。此外,通过太行八陉中的井陉,还可以经晋中、阳泉到达石家庄。

这种四通八达的交通格局,让太原在封闭时可以层层防守,在开放时又可以通达四方。这种地理优势是其他城市难以比拟的。虽然大同也曾是重要的古都,但从长远来看,太原的战略意义更大。无论是从自然条件、气候环境、经济生产方式,还是对中原的控制力来看,太原都优于大同。

太原盆地的重要性不仅体现在地表,其地下水资源的分布也对古代城市的选址产生了重要影响。太原盆地地下水资源丰富,水质优良,这为城市的发展提供了重要保障。古人在选择城址时,往往会考虑水源的问题,太原盆地的地下水资源无疑增加了其吸引力。

地下水的分布也影响了太原城市的布局。古代的太原城就是根据地下水的分布来规划的,重要的建筑和居民区都建在水源丰富的地方。这种布局不仅保证了城市的用水需求,也形成了太原独特的城市风貌。

山西高原的五大盆地虽然在地理上被分割,但在经济上却有着密切的联系。各个盆地之间的商贸往来促进了地方特色产业的形成。比如,大同盆地以煤炭资源闻名,忻定盆地以农业为主,太原盆地则是工商业中心,临汾和运城盆地以粮食生产和盐业著称。

这种产业分工促进了盆地间的商品交流。太原作为中心城市,自然成为了这些商品交换的枢纽。各地的商人汇聚于此,带来了不同的商品和文化,使太原成为了一个多元化的商业中心。这种商贸往来不仅促进了经济发展,也加强了各盆地之间的文化交流。

气候变迁对山西高原的历史发展产生了深远的影响。在漫长的历史长河中,山西高原经历了多次气候变化。这些变化影响了农业生产,进而影响了人口分布和社会发展。

比如,在气候较为温暖湿润的时期,山西高原的农业生产会更加繁荣,人口也会相应增加。而在气候变冷或干旱的时期,农业生产可能会受到影响,导致人口减少或迁移。太原盆地由于其优越的地理位置和自然条件,在气候变化中表现出了较强的适应能力,这也是它能够长期保持重要地位的原因之一。

随着现代交通体系的发展,太原的区位优势也在不断被重新定义。铁路、公路和航空网络的建设,让太原与全国其他地区的联系更加紧密。特别是高速铁路的开通,大大缩短了太原与北京、西安等大城市之间的时空距离。

然而,现代交通的发展也带来了新的挑战。其他城市的交通条件也在不断改善,这在某种程度上削弱了太原的相对优势。太原需要在新的交通格局下,重新定位自己的角色,发挥自身优势,才能在区域竞争中保持领先地位。

山西高原的地质构造对矿产资源的分布产生了重要影响。这里蕴藏着丰富的煤炭资源,特别是在大同、阳泉等地。太原作为省会城市,虽然不是主要的煤炭产地,但却是煤炭资源开发和利用的重要中心。

除了煤炭,山西高原还有铁、铝、铜等金属矿产,以及石灰石、大理石等非金属矿产。这些矿产资源的分布和开发,深刻影响了山西各地的经济发展模式。太原作为经济中心,在资源开发、加工和运输等方面发挥着重要作用。

太原城市规模的演变反映了其在不同历史时期的重要性。从最初的小城,到北魏时期的重要都城,再到后来的省会,太原的城市规模经历了多次扩张。每一次扩张都与其政治、经济地位的提升密切相关。

特别值得注意的是,太原城市的扩张并非单纯的面积增加,而是伴随着城市功能的不断完善。从古代的皇城、坊市制度,到近代的工业区、商业区的规划,再到现代的新区开发,太原城市的空间结构在不断优化,以适应不同时期的需求。

山西高原各盆地的农业生产方式存在明显差异。北部的大同、忻定盆地由于气候较为干燥,更适合旱作农业,主要种植小麦、谷子等耐旱作物。南部的临汾、运城盆地气候相对温和,水资源较为丰富,因此农业生产更加多样化,除了粮食作物,还有果树、蔬菜等经济作物。

太原盆地则兼具南北特点,既有旱作农业,也有灌溉农业。这种农业生产方式的多样性,使得太原在农产品供给上具有一定优势。同时,太原作为经济中心,也推动了农业生产方式的现代化,引入了新技术、新品种,促进了农业生产效率的提高。

古代的军事防御体系对太原城市的发展产生了深远影响。太原盆地周围的关隘、城堡构成了一个完整的防御网络。这个防御体系不仅保护了太原的安全,也塑造了太原的城市格局。

许多古代的军事设施后来演变成了城市的重要地标或功能区。比如,一些关隘演变成了交通要道,城堡则成为了居民区或行政中心。这种军事设施的民用化过程,体现了太原从军事重镇向综合性城市的转变。同时,这些古代防御设施也成为了重要的文化遗产,为太原增添了独特的历史魅力。

山说法还不够准确,而不闭峩。这里的地形被切割得支离破碎,形成了五大盆地,分别是大同盆地、忻定盆地、太原盆地、临汾盆地和运城盆地。这些盆地虽然排列在一条南北向的直线上,但并不是被一条河流串联起来的,而是被两大水系分割开来。北部的桑干河和滹沱河属于海河流域,南部的汾河和涑水河则属于黄河流域。这种水系分布造就了山西高原独特的地理格局,也影响了这片土地上的人文发展。

河流不仅滋养土地、繁衍人口,在古代还是重要的交通通道,塑造了不同地区的文化特征。北部的大同盆地和忻定盆地与燕地和草原文化圈联系紧密,游牧民族可以顺着桑干河支流南下,直达居庸关或紫荆关。而南部的临汾盆地和运城盆地则与关汾渭一黄河上的几个重要渡口成为沟通两地的纽带。

这种地理格局给山西高原带来了优势也秦晋之好就源于此,说明了汾河与渭河之间的密切往来。但在战争时期,这种开放的地理格局也让山西高原难以防守,特别是西南部的临汾和运城两大盆地,缺乏足够的战略纵深来抵御来自关中平原的威胁。

在山西高原的五大盆地中,太原盆地显得格外与众不同。它既不像北部盆地那样与游牧文化圈紧密相连,也不像南部盆地那样深受中原农耕文化影响。太原盆地位于山西高原的中部,享有得天独厚的地理优势。北面有大同、忻定盆地作为缓冲区,还有雁门关、宁武关等一系列关隘作为屏障;南面有姑射山、绵山等天然屏障与临汾、运城盆地相隔;东南部的马铃关、关子岭又将其与上党高地分开。

这种地理格局让太原盆地成为了山西高原上最安全、最舒适的地方。用一个形象的比喻来说,太原盆地就修房子,房子里面搭受着双重保险。这种安全性让太原成为历代统治者青睐的驻地。

太原盆地不仅安全,其自然环境也十分优越。正如《人说山西好风光》这首歌中所描六尬手一指太行山,右手一指是吕梁,站在那高处望上一望,你看那汾河的水呀!哗啦啦啦流过,我的理特征只有太原盆地独有,反映了其优越的自然条件。

太原的重要性还体现在其交通枢纽的地位上。山西高原的交通路网呈现出一个人字形,而太原正好交叉点上。从太原出发,向北可以到达忻州、朔州、大同,进而通往北京或蒙古高原;向东南可以到达长治、晋城,然后去往洛阳、郑州;向西南可以到达临汾、运城,再去往长安。此外,通过太行八陉中的井陉,还可以经晋中、阳泉到达石家庄。

这种四通八达的交通格局,让太原在封闭时可以层层防守,在开放时又可以通达四方。这种地理优势是其他城市难以比拟的。虽然大同也曾是重要的古都,但从长远来看,太原的战略意义更大。无论是从自然条件、气候环境、经济生产方式,还是对中原的控制力来看,太原都优于大同。

太原盆地的重要性不仅体现在地表,其地下水资源的分布也对古代城市的选址产生了重要影响。太原盆地地下水资源丰富,水质优良,这为城市的发展提供了重要保障。古人在选择城址时,往往会考虑水源的问题,太原盆地的地下水资源无疑增加了其吸引力。

地下水的分布也影响了太原城市的布局。古代的太原城就是根据地下水的分布来规划的,重要的建筑和居民区都建在水源丰富的地方。这种布局不仅保证了城市的用水需求,也形成了太原独特的城市风貌。

山西高原的五大盆地虽然在地理上被分割,但在经济上却有着密切的联系。各个盆地之间的商贸往来促进了地方特色产业的形成。比如,大同盆地以煤炭资源闻名,忻定盆地以农业为主,太原盆地则是工商业中心,临汾和运城盆地以粮食生产和盐业著称。

这种产业分工促进了盆地间的商品交流。太原作为中心城市,自然成为了这些商品交换的枢纽。各地的商人汇聚于此,带来了不同的商品和文化,使太原成为了一个多元化的商业中心。这种商贸往来不仅促进了经济发展,也加强了各盆地之间的文化交流。

气候变迁对山西高原的历史发展产生了深远的影响。在漫长的历史长河中,山西高原经历了多次气候变化。这些变化影响了农业生产,进而影响了人口分布和社会发展。

比如,在气候较为温暖湿润的时期,山西高原的农业生产会更加繁荣,人口也会相应增加。而在气候变冷或干旱的时期,农业生产可能会受到影响,导致人口减少或迁移。太原盆地由于其优越的地理位置和自然条件,在气候变化中表现出了较强的适应能力,这也是它能够长期保持重要地位的原因之一。

随着现代交通体系的发展,太原的区位优势也在不断被重新定义。铁路、公路和航空网络的建设,让太原与全国其他地区的联系更加紧密。特别是高速铁路的开通,大大缩短了太原与北京、西安等大城市之间的时空距离。

然而,现代交通的发展也带来了新的挑战。其他城市的交通条件也在不断改善,这在某种程度上削弱了太原的相对优势。太原需要在新的交通格局下,重新定位自己的角色,发挥自身优势,才能在区域竞争中保持领先地位。

山西高原的地质构造对矿产资源的分布产生了重要影响。这里蕴藏着丰富的煤炭资源,特别是在大同、阳泉等地。太原作为省会城市,虽然不是主要的煤炭产地,但却是煤炭资源开发和利用的重要中心。

除了煤炭,山西高原还有铁、铝、铜等金属矿产,以及石灰石、大理石等非金属矿产。这些矿产资源的分布和开发,深刻影响了山西各地的经济发展模式。太原作为经济中心,在资源开发、加工和运输等方面发挥着重要作用。

太原城市规模的演变反映了其在不同历史时期的重要性。从最初的小城,到北魏时期的重要都城,再到后来的省会,太原的城市规模经历了多次扩张。每一次扩张都与其政治、经济地位的提升密切相关。

特别值得注意的是,太原城市的扩张并非单纯的面积增加,而是伴随着城市功能的不断完善。从古代的皇城、坊市制度,到近代的工业区、商业区的规划,再到现代的新区开发,太原城市的空间结构在不断优化,以适应不同时期的需求。

山西高原各盆地的农业生产方式存在明显差异。北部的大同、忻定盆地由于气候较为干燥,更适合旱作农业,主要种植小麦、谷子等耐旱作物。南部的临汾、运城盆地气候相对温和,水资源较为丰富,因此农业生产更加多样化,除了粮食作物,还有果树、蔬菜等经济作物。

太原盆地则兼具南北特点,既有旱作农业,也有灌溉农业。这种农业生产方式的多样性,使得太原在农产品供给上具有一定优势。同时,太原作为经济中心,也推动了农业生产方式的现代化,引入了新技术、新品种,促进了农业生产效率的提高。

古代的军事防御体系对太原城市的发展产生了深远影响。太原盆地周围的关隘、城堡构成了一个完整的防御网络。这个防御体系不仅保护了太原的安全,也塑造了太原的城市格局。

许多古代的军事设施后来演变成了城市的重要地标或功能区。比如,一些关隘演变成了交通要道,城堡则成为了居民区或行政中心。这种军事设施的民用化过程,体现了太原从军事重镇向综合性城市的转变。同时,这些古代防御设施也成为了重要的文化遗产,为太原增添了独特的历史魅力。