“农业学大寨,工业学大庆”

在上世纪六七十年代,大部分农村都是穷的叮当响。

然而当时的大寨村,却在陈永贵和郭凤莲的带领下,走上了勤劳致富的道路。

他们事迹,甚至得到了毛主席的肯定和表扬。

2007年,大寨村的经济总收入达到了1.2亿元。

郭凤莲从一位朴实的农村妇女,成长为优秀的人大代表。

她的两个儿子,也成了远近闻名的富豪,随便一出手,就用3000万给村里修了个寺庙。

郭凤莲究竟是如何做到的?她现在过得如何?

郭凤莲与大寨村的羁绊

郭凤莲儿时命运多舛,母亲去世得早,幸好外婆把她接到了大寨村。

初到大寨时,映入眼帘的是一个个土坯垒成的窑洞,顶上的泥土时不时掉落下来。

吃饭时,桌上摆着的清一色是一些野菜和糠面。

然而尽管生活十分清贫,但善良淳朴的村民们对郭凤莲这个失去母爱的孩子格外关照。

他们经常给她送去自家仅有的一些吃食,或者在农忙时主动帮她家干一些农活。

因为外婆年纪大了,身子骨不好,郭凤莲不得不早早学会了挑水、砍柴等家务活。

到了秋收时节,她还会跟随大人们去地里扛麦子。

就是在这样艰苦的环境里,郭凤莲却没有被困难吓倒。她发奋读书,终于考上了党校。

本以为日子就要好起来了,可没曾想外婆病重,郭凤莲又得辍学回家照顾她。

对此郭凤莲没有怨天尤人,而是更加懂事、体贴。

那时的大寨村,全村仅有七八百亩耕地,还都是旱涝保收的薄地。

庄稼长势不好,亩产量往往不足二百斤。但大寨人民是不认命的。

在村党支部的带领下,大伙儿从冬闲时就开始上山挖石头、垒坝坝。

誓要把大大小小的沟壑全都填平,把坡地改造成宽阔的梯田。

男女老少齐上阵,昼夜奋战,场面颇为壮观。

就是凭着这股不服输的劲头,大寨人硬是在崇山峻岭间修筑起了180多道石坝。

开凿出两条环山水渠,还建起了两座小型水库。

村子周围的土地也被整治得宽阔平整,面积较之从前多出了80多亩。

随着时间的推移,大寨的粮食产量稳步提升,村民的生活比从前大为改观。

村民全体共抗洪灾

然而,就在大寨人民为生活的改善而欢欣鼓舞时,老天爷却和他们开了个大玩笑。

1963年盛夏,一场百年不遇的特大洪水突然袭来,眨眼间就把大寨村淹没了。

洪水退去,农田被冲毁大半,到处一片狼藉。但大寨人民没有被困难吓倒,在村里的号召下。

从白发苍苍的老人到稚气未脱的孩童全都行动起来,掀起了一场轰轰烈烈的抗洪抢险大会战。

白天,大家修整受损的农田。夜晚,人们通宵达旦地重建倒塌的房屋,修缮损毁的粮仓。

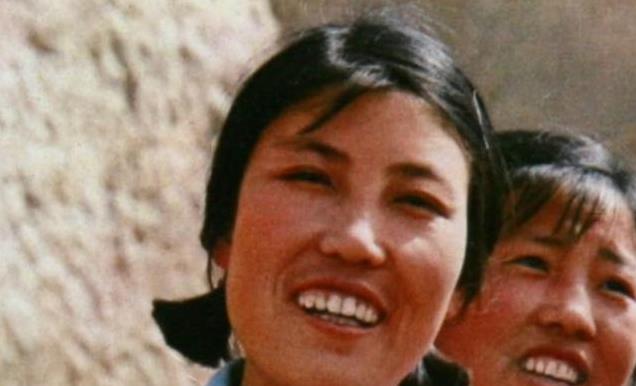

郭凤莲也不甘落后,她成立了一支"铁姑娘突击队",合计了23个人。

这些姑娘留着利落的短发,卷起裤腿,手握锄头下地干活。

歇工的时候,还给村民表演文艺节目,唱唱歌、跳跳舞。

给饱经洪灾的大寨村带来了许多欢声笑语。

幸运的是,当年大寨村秋收时,总产量相当可观。

除去留足村民口粮,还向国家交售了30万斤,创下了历史新高。

消息传出去,大寨村名声大振,前来参观学习的人络绎不绝。

周总理也在1965年专程来到大寨,看望慰问大伙儿。

郭凤莲作为村里的代表,接待了周总理。总理直夸她是个好苗子,思想觉悟高,要好好培养。

郭凤莲带领大寨崛起

在那之后的许多年里,郭凤莲的命运始终与大寨村紧密相连。

27岁那年,当陈永贵将大寨村的领导权交到她手上时,她深感责任重大。

作为新任党支部书记,郭凤莲下定决心要带领乡亲们把日子越过越红火。

上任伊始,郭凤莲就一头扎进了农业生产。从修水利到治沟壑,她总是冲在最前面。

在她的带领下,大寨村的农业生产蒸蒸日上,粮食产量年年攀升。

村民们的腰包一天天鼓起来,脸上的笑容也越来越多。

就在大寨村一片欣欣向荣的时候,外面的世界却起了变化。

1980年,全国各地掀起了一股"分田到户"的浪潮,很多农村开始实行家庭联产承包责任制。

可郭凤莲却对此无动于衷,她舍不得,也不愿意改变大寨村集体经济的路子。

然而,历史的车轮滚滚向前,谁也阻挡不了。

1980年9月的一天,一纸调令传到了郭凤莲手里,让她离开大寨,去果树研究所当副所长。

看着这张薄薄的纸,郭凤莲万分不舍的离开了大寨村。

1981年,在新书记的带领下,大寨村开始试行分田单干。

但改革在大寨村并不顺利。习惯了集体生产的干部群众,一时间难以接受新的制度。

争议声、反对声此起彼伏。直到1983年,分田到户才在大寨村正式实施下来。

在本次改革中,大寨村错过了最佳时机,一下子失去了昔日的荣光。

村里的基础设施年久失修,村办企业举步维艰,到处一派萧条的景象。

日子一天天过去,大寨人开始怀念过去的好光景。

他们怀念村里热火朝天的场面,怀念郭凤莲书记带领大家战天斗地的岁月。

重返大寨

1991年11月,郭凤莲在大寨人呼吁下回到大寨。

当郭凤莲再次踏上大寨村的土地时,映入眼帘的景象令她心酸不已。

曾经生机勃勃的村庄如今变得萧条冷清,到处弥漫着一股沉闷的气息。

看着这一切,郭凤莲不禁陷入了沉思。

她清楚地意识到,如果不尽快采取行动,大寨村恐怕就再也回不到从前了。

郭凤莲马上召集村干部开会,大家聚在一起分析当前形势,探讨振兴大寨的对策。

会上,大伙儿你一言我一语,各抒己见。

有人提出要大力发展农业,有人建议引进企业办厂,还有人主张搞旅游开发。

但不管怎么说,大家的想法都不外乎是要尽快找到一条致富的路子。

最终,郭凤莲敲定要走出去学习,不能再闭门造车了。

说干就干,郭凤莲带着一帮人马,浩浩荡荡奔赴江南学习考察。

随后又参观江苏南开镇、浙江鄞县二村等地,感受经济发展

短短几天的参观学习,让郭凤莲深受启发她暗下决心,回去后一定要在大寨村大干一场。

大寨村转型发展

郭凤莲回村后,她审时度势,成立了大寨经济开发总公司。

这些企业如雨后春笋般拔地而起,犹如一座座崭新的堡垒,撑起了大寨村经济发展的脊梁。

可郭凤莲并不满足于此,她开始琢磨品牌战略,要让"大寨"这个名字创造更大的价值。

很快,一系列"大寨"品牌产品应运而生:大寨牌水泥、大寨牌杂粮、大寨牌小米。

这些产品一经推出,就受到市场的热烈追捧,供不应求。

消费者们对"大寨"品牌的认可,让郭凤莲备受鼓舞。她更加坚定了发展特色产业的信心。

不仅如此,郭凤莲还审时度势,抓住旅游业蓬勃发展的机遇。

带领村民们齐心协力,把大寨村打造成了一个4A级景区。

展览馆、梯田、陈永贵故居等一个个极具特色的景点拔地而起,吸引着八方游客纷至沓来。

郭凤莲的地位随之水涨船高。她多次当选全国人大代表,在北京的"两会"上,她替农民说话。

她把农民的心声一件件带到了最高国家权力机关。

进入新时代,郭凤莲敏锐地嗅到了互联网的商机,开始发展网络直播和电商产业。

郭凤莲的两个儿子也成了大寨村的"名人"。

大儿子创办了一家化肥公司,小儿子则经营着一家餐饮企业,两人都成了当地有名的亿万富翁。

大儿子还拿出3000万,在大寨村建了一座气派的寺庙,成为村里的一大景观。

大寨村的成功,很快就成了周边村镇学习的榜样。

然而,对于郭凤莲的成功,也有一些质疑的声音。

有人说她的改革更多是"家族式"的胜利,认为家族利益不能代表全体村民的利益。

但是,不管外界怎么评说,大寨村村民们的幸福感不断提升,则是不争的事实。

这一切,都凝结着郭凤莲的心血和汗水。

结语

郭凤莲这种敢想敢做的精神让人敬佩,她对大寨村的付出与投入,所有人都有目共睹。正是因为有无数这样不不计回报的领导者,才让中国越来越好。

参考文献:

1.农民日报:《郭凤莲:幸福是靠艰苦奋斗干出来的》2024-9-26

2.中国新闻网:《郭凤莲:要未雨绸缪“把富日子当穷日子过”》2023-03-01