极化发光介质是显示、照明和光通信等领域的核心组件,能够提供高维度的信息传输和检测功能。然而,实现高效白色极化光发射的有机半导体材料面临巨大挑战。传统方法通常依赖于非极化光源结合外部极化元件,但其制造复杂、尺寸较大,难以满足微型化光源的需求。同时,由于Kasha法则的限制,大多数单分子发光材料仅能产生单色光。此外,现有白光发光材料的立体化学特性也限制了高质量单晶的生长。针对这些问题,分子掺杂策略成为解决这一难题的潜在途径,通过选取尺寸和能级匹配的主体和客体分子,能够实现高效的能量和极化转移。

成果简介基于此,天津大学胡文平教授、中国科学院化学研究所董焕丽研究员等人合作提出了“通过分子掺杂实现白色有机极化发光单晶”的策略,实现了高达0.96的极化度、38.3%的光致发光量子效率(PLQY)及4.9 cm²/V·s的迁移率。该研究以“Intrinsically white organic polarized emissive semiconductors”为题,发表在《Nature Photonics》期刊上。

胡文平,天津大学教授,天津大学常务副校长,中国科学院“百人计划”入选者,国家杰出青年科学基金获得者,国家“万人计划”创新领军人才。主要从事有机高分子光电功能材料的研究,在新型有机高分子光电功能材料的设计合成、凝聚态结构与性能的关系,光电器件的应用等方面开展了系统研究。发表SCI论文700余篇(IF>10.0的320余篇),包括Nature,Science及其子刊(16篇),Adv. Mater. (106篇),J. Am. Chem. Soc. + Angew. Chem. Int. (75篇),被SCI引用>46,000次(H因子=105)。

董焕丽,2009年博士毕业于中国科学院化学研究所(导师:胡文平研究员,朱道本院士),之后留所工作。现任中国科学院化学研究所研究员,一直致力于有机高分子光电材料与器件领域研究,基于高分子半导体晶体实现了高分子半导体迁移率性能的新突破,创新发展出系列高迁移率发光有机半导体材料,建立了高性能有机光电器件的构筑技术。目前以第一/共一/通讯作者在Nat. Chem.、 Nat. Rev. Mater. 、Sci. Adv.、Adv. Mater.等期刊发表论文150余篇,所有论文被SCI引用2.2万余次,H-index 68。作为项目负责人,主持科技部重点研发计划拉伸显示领域重点专项项目,国家自然科学基金委杰青(结题优秀)、重点,中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、中国科学院B类先导专项培育课题等。

研究亮点1、创新分子掺杂设计,实现高效白色极化发光:本研究以2,6-二苯蒽(DPA)单晶为主体,结合绿色发光的四苯(Tc)和红色发光的五苯(Pen),通过分子尺寸和能级匹配设计,实现了高效能量和极化转移。

2、多色可调性,满足多样化需求:通过调节极化角度,实现了从蓝白光到黄白光的可调发射,同时具备112% NTSC标准的宽色域特性,展示了其在显示和光学成像中的潜力。

3、拓展至微型化器件,开辟新应用场景:首次将WOPESSCs用于极化发光二极管(OPLEDs)和发光晶体管(OPLETs)的制备,器件表现出优异的光电性能和宽范围色调调控能力,为高性能微型化光源技术的实际应用奠定基础。

图文导读

图1 实现WOPESSCs的分子掺杂设计概念

图1展示了实现白色有机极化发光单晶(WOPESSCs)的分子掺杂设计思路,详细阐释了主体分子2,6-二苯蒽(DPA)与客体分子四苯(Tc)和五苯(Pen)的分子结构、尺寸和能级匹配特性。图1a显示了DPA单晶在bc晶面上的分子堆积结构,其高度有序的分子排列为能量和极化传递提供了基础。图1b通过对比分子尺寸,明确了客体分子的尺寸略小于DPA,这种相似性有助于高质量掺杂晶体的形成。图1c展示了DPA、Tc和Pen的电子密度分布,进一步证明了分子间的能级匹配适合实现高效的能量转移。图1d以示意图形式描绘了WOPESSCs的掺杂结构,强调了分子间的能量和极化转移路径。图1e则总结了能量和极化传递的具体机制,指出通过主体和客体分子间的过渡偶极矩(TDM)对齐,可以实现极化发光。

图2 双掺杂单晶与WOPESSCs的荧光性能

图2展示了白色有机极化发光单晶(WOPESSCs)的荧光特性及相关表征结果。图2a为双掺杂单晶的亮场显微图,显示了高质量的单晶形貌和均匀的分子分布。图2b展示了不同焦平面下的共聚焦荧光图像,证实了客体分子四苯(Tc)和五苯(Pen)在DPA晶体中的均匀掺杂。图2c为WOPESSCs的荧光光谱,揭示其发射光覆盖450 nm(蓝光)、500 nm(绿光)和610 nm(红光)三大波段,形成高质量的白光发射。通过时间相关单光子计数(TCSPC)系统获得的荧光寿命数据(图2d)表明,与DPA单晶相比,WOPESSCs的荧光寿命缩短至2.94 ns,显示其66%的能量转移效率。图2e展示了在硅片上生长的大量WOPESSCs晶体,表明其可控的制备能力。图2f通过29个晶体的光致发光光谱和CIE色坐标,验证了白光发射的高度一致性。

图3 WOPESSCs的极化荧光特性与分子堆积示意图

图3展示了白色有机极化发光单晶(WOPESSCs)的极化荧光特性及分子堆积结构。图3a为极化荧光光谱的二维等高图,显示了不同极化角度下发光强度的周期性变化。蓝光(450 nm)、绿光(500 nm)和红光(610 nm)三种发射波长均展现出显著的极化现象。图3b为荧光强度随极化角度变化的极坐标图,通过拟合函数定量描述了极化光强的方向性。图3c总结了四种WOPESSCs样品的极化度(DOP),其中蓝光极化度高达0.96,绿光和红光的极化度分别为0.71和0.69,验证了WOPESSCs的本征极化发光特性。图3d通过分子堆积示意图,推测了主体分子DPA与客体分子的堆积模式,表明过渡偶极矩(TDM)的方向性对极化转移起关键作用。图3e为WOPESSCs在不同极化角度下的CIE色坐标变化,显示了通过调节极化角度可实现从蓝白光到黄白光的发光调控。这些结果证明了WOPESSCs在极化光源领域的广泛应用潜力。

图4 WOPESSCs的光学成像

图4展示了白色有机极化发光单晶(WOPESSCs)在光学成像中的应用潜力。图4a为实验装置的示意图,利用光致发光的WOPESSCs作为光源,通过定制的滤光片和金属掩膜实现红、绿、蓝三基色图案成像。图4b-d分别展示了ICCAS-UCAS标志、天津大学校徽和RGB图案,图案清晰且颜色鲜艳,体现了光源的优异性能。图4e显示了对应红、绿、蓝发光的光谱数据,发射主峰分别为467 nm、534 nm和615 nm,色度分布精确。图4f为红、绿、蓝发光在CIE色坐标系中的位置,形成的色域面积覆盖112% NTSC标准,显著超越现有商用显示面板的性能。图4g进一步验证了WOPESSCs在显示应用中的潜力,其三基色光单元能够均匀呈现,满足高色域和高对比度显示的需求。

图5 WOPESSCs–OPLEDs的极化电致发光性能

图5展示了基于白色有机极化发光单晶(WOPESSCs)的极化发光二极管(OPLEDs)的电致发光性能和结构设计。图5a为OPLEDs的器件结构示意图,展示了由多层材料组成的器件,包括发光层、传输层和电极层,采用无掩膜技术制造。图5b为器件在高电流密度下的电致发光图像,显示出均匀明亮的白光发射,其CIE色坐标为(0.3173, 0.3359)。图5c为电致发光光谱的二维等高图,揭示了光谱强度随极化角度变化的规律,进一步验证了其高极化特性。图5d通过极坐标图量化了450 nm、500 nm和610 nm三种主发射峰的极化度,分别为0.91、0.66和0.65。图5e通过雷达图比较了WOPESSCs与其他白色极化发光材料的性能,展示了在极化度、外量子效率(EQE)和发光稳定性方面的综合优势。结果表明,基于WOPESSCs的OPLEDs具有高极化、高效率和良好稳定性的特点,为微型化、高性能光源在显示和光通信领域的应用奠定了基础。

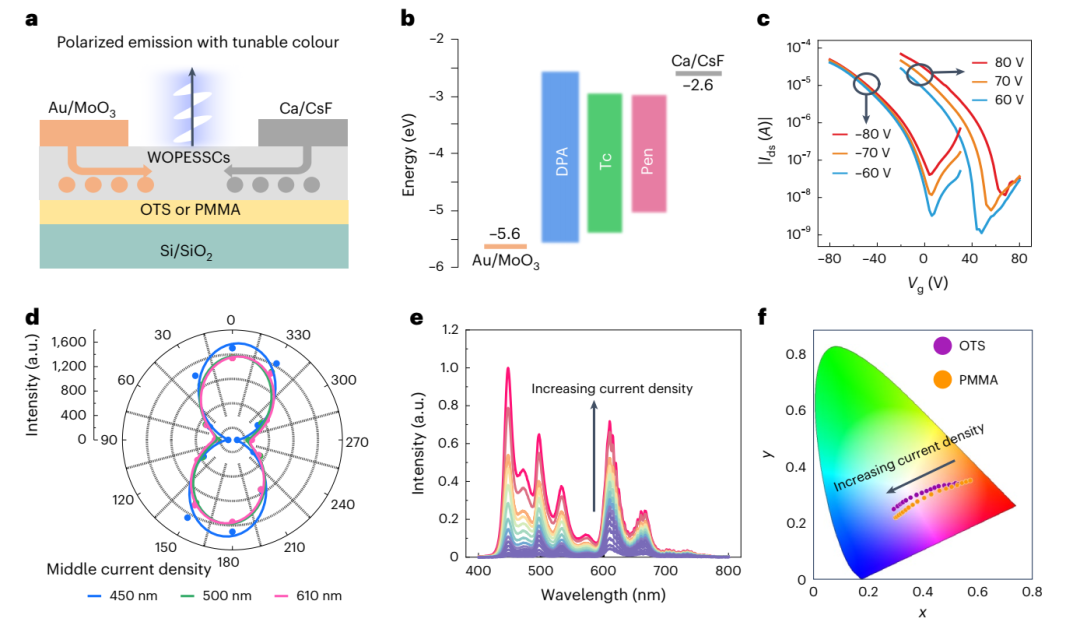

图6 WOPESSCs-OPLETs的光电特性

图6展示了基于白色有机极化发光单晶(WOPESSCs)的发光晶体管(OPLETs)的光电特性和色彩调控能力。图6a为OPLETs的器件结构示意图,采用单晶结构结合PMMA或OTS作为修饰层,以增强器件的稳定性和性能。图6b展示了器件的能级结构,明确了各层材料的能量匹配特性,支持高效电荷注入和传输。图6c为器件的电流-电压特性曲线,显示了在不同电压下的典型双极性电荷传输行为。图6d为不同电流密度下发射光强度与极化角度的变化关系,量化了450 nm、500 nm和610 nm发射峰的极化特性,分别对应极化度为0.9、0.7和0.64。图6e进一步揭示了不同电流密度下电致发光光谱的变化,表明器件具有显著的色调可调性。图6f为CIE色坐标随电流变化的轨迹,展示了从(0.5691, 0.3554)到(0.2968, 0.2233)的颜色过渡,证明了OPLETs在高极化发光和颜色调控方面的广泛应用潜力。

总结展望本研究通过分子掺杂策略,成功开发了白色有机极化发光单晶(WOPESSCs),为极化发光材料领域提供了新的设计思路。以蓝光发射的2,6-二苯蒽(DPA)单晶为主体,结合绿色发光的四苯(Tc)和红色发光的五苯(Pen),实现了高效的能量和极化转移。研究进一步开发了基于WOPESSCs的极化发光二极管(OPLEDs)和发光晶体管(OPLETs),展示了高稳定性、高极化度和可调光谱的特点。本研究为下一代微型化、高性能光源的开发提供了理论基础和技术支持。

文献信息Intrinsically white organic polarized emissive semiconductors. Nature Photonics. https://doi.org/10.1038/s41566-024-01609-6.