2005年10月15日,江西省委收到了一封从江西省政协转过来的信。

信是毛泽民遗孀朱旦华写的,没什么特别要紧的内容,就是朱旦华和组织说的一点儿心里话。

朱旦华 27岁加入共产党,写信的时候已经是67年党龄的老党员了。

风雨如晦的六十多年里,朱旦华曾站在革命的潮头,斩杀魑魅魍魉,也曾坐过敌人的监牢,为了心中的理想和信念永不低头。

日月光华,旦复旦兮。当朱旦华为自己取这个名字的时候,就已经确定了她为国家奋斗一生的人生注脚。

眼下,她已经94岁,想的不是怎么享福,而是担心自己做得还不够,希望为国家做最后一点贡献。

于是,就有了这封信。说是信,其实就是遗嘱。江西省委将这封信仔细珍藏,五年后,朱旦华去世时才拿出来。

信上的内容,让所有人都为之动容……

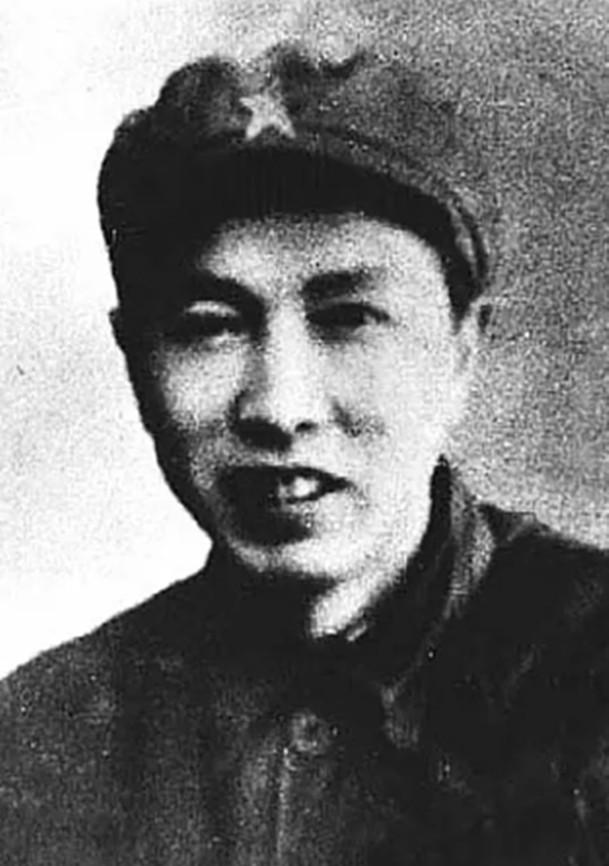

用热血浇灌信仰的斗士

朱旦华本名叫姚秀霞,生于浙江,在上海长大。她和革命的缘分,始于1937年。

这一年,她穿过硝烟与战火,从上海走到延安,开启了一段新的人生。

当时的延安,简直就是知识分子的天堂,自由,开放,包容,革命氛围热火朝天。朱旦华深受感染,加入了中国共产党,进入陕北公学学习。

1938年3月,朱旦华服从安排,和同伴一起,朝新疆“进军”。

赴疆途中,朱旦华为自己改了名字,全身心地投入到革命运动中。在新疆,朱旦华主要负责宣传工作。

她在迪化女子中学当教导主任,又是编写校歌,又是制定校训,又是组织话剧团,号召姐姐妹妹们一起努力,站在抗日救国、革命斗争的最前线。

除此之外,她还创办了很多宣传女性解放的进步刊物,一边传播革命理论,一边宣扬女性独立,宣传抗日救亡运动。

可以说,到了新疆的朱旦华,忙得就像一只陀螺,一天到晚转个不停。

她身上像是有使不完的劲儿,即便忙了一天也丝毫不见疲惫之色,永远活力满满,永远昂扬向上。

因忙于工作,朱旦华把个人婚恋问题都抛到了九霄云外。

最后,还是在中央驻新疆代表邓发的牵线搭桥下,朱旦华才成功脱单。她的丈夫,正是毛主席的弟弟毛泽民。

朱旦华和毛泽民有相同的信仰和理想,所以两人婚后感情很好,一家三口的日子稳定幸福。

可是,这份幸福随着新疆军阀盛世才的倒戈匆匆落幕。

盛世才本来是在中共这一边儿的,中共的干部能在新疆开展工作,也是得到了盛世才的允许。

但是,盛世才投靠了蒋介石,自然不可能再让共产党待在他的地盘上。

于是,他就策划了一起事端,将“阴谋暴动”的黑锅扣到共产党身上,并以此为由,将新疆的共产党人全部逮捕,朱旦华和毛泽民也在其中。

朱旦华和丈夫是分开关押。身陷囹圄的日子里,朱旦华抱着年幼的儿子,团结同伴开展秘密活动,为早日出狱时刻斗争。

她几乎每天都写鼓舞士气的诗歌,誓死不低头。

坚持斗争的朱旦华不知道,她的丈夫毛泽民早就被盛世才秘密处决。等她知道丈夫身殒,已经过了两年。

猝不及防的命运重锤,砸得朱旦华头脑发懵,站都站不住。她忍着巨大的悲痛,为亡夫写了一首长诗。

上穷碧落下黄泉,希望这首诗,能把她的思念带到丈夫身边。1946年6月,朱旦华被中央营救出狱,回到延安。

再次踏足这片土地,朱旦华的心境大不相同。她进入中央妇联工作,依然负责妇女解放工作。

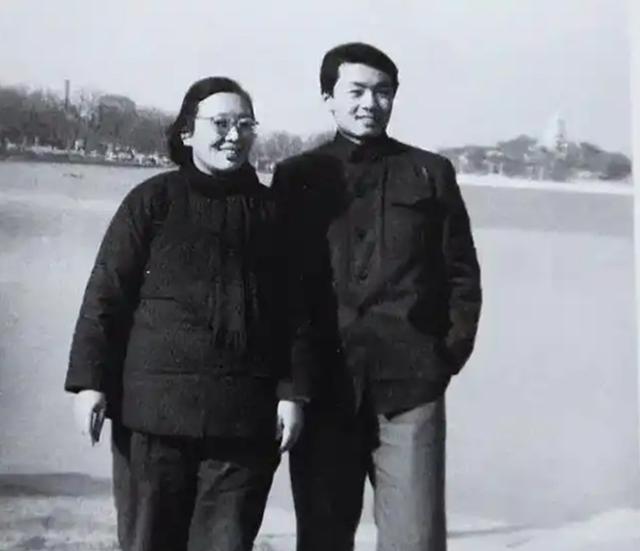

期间,朱旦华和方志纯喜结连理,开启了一段新的感情。他们在新疆就认识了,有感情基础,人人都看好这门亲事,邓颖超还是他们的证婚人。

新婚不久,朱旦华就和丈夫去了江西。方志纯在江西当省长,她就在江西省妇联当主任。

夫妻俩共同进步,互相陪伴着走过了几十年的时光。1993年7月31日,方志纯先朱旦华一步,离开了这个世界。

直到此时,朱旦华才有了岁月不饶人的沧桑感。82岁的她开始思索自己的身后事……

朱旦华的遗嘱

2005年,江西省在方志纯诞辰一百周年之际,举办了一场座谈会。

朱旦华参加完座谈会,在屋子里坐了很久,才开始提笔写信。

这封信就和遗嘱差不多。此时的朱旦华身体状况良好,能写字,能说话。她想在意识清醒的时候,交代一些事情。

“我一九三七年只身从上海去延安参加革命,在将近七十年的革命生涯中,经历了各种风风雨雨……”

笔尖在纸面摩挲,屋子里很安静,朱旦华仿佛又回到了那段激情燃烧的岁月。

“……我从不后悔,只觉得自己为党和人民所作的贡献太少……”

写到这里,朱旦华又想起了为信仰献身的毛泽民,又想起了一身正气,两袖清风的方志纯。

她很庆幸,能和这样两位优秀的人缔结姻缘。“他们永远是我,也是我的子女们学习的榜样。”

回忆完往昔,朱旦华的思绪又回到了现在。目前,确实有一个问题,让她很在意。

不久前,朱旦华得知,省委要给劳苦功高的老同志们准备了便宜的大房子,朱旦华就有一个指标。

对于这件事,朱旦华在信里明确写了,她不要新房子,请省委把指标留给比她更需要的老同志。

“我已经九十多岁了,我想在现在住的房子继续住下去。”

朱旦华写完这句话,思索了一会儿,又加上一句:“我死后,房子交公”。

江西省委得知朱旦华的想法,特意找人来劝她,说她如果不想住,可以把房子留给儿女。

朱旦华回答:“我参加革命时,连自己的命都交给党和人民了,根本没有想过自己还要什么财产。”

在朱旦华眼里,所谓的财产不是看得见的金钱、房子和车子,而是看不见的精神财富。

“毛泽民烈士为革命事业不惜献出生命的精神,方志纯同志一心为人民利益奋斗、一身正气、两袖清风的精神,就是留给子女最好的遗产。”

从这番话就可以看出老人家崇高的精神追求和令人动容的清贫本色。

据悉,朱旦华的家曾被火烧过,墙壁被熏得黑糊糊的,没有重新装修,屋里一贫如洗。

沙发、桌椅、橱柜都是上个世纪六七十年代的老古董,捡破烂的都不会捡。

用的确是蓝布拼接起来的窗帘,上面居然还有大大小小的补丁。唯一看得过去的,只有一个平板电视机。就这,还是朋友送的。

都寒酸到这个地步了,朱旦华还是不肯接受省委给她准备好的大房子。

她不仅不要,还在信里请领导监督,不要让亲戚以她的名义要这套房子。

信的最后,朱旦华诚恳地写道:“这是我认真思考后做出的决定,也是我一个老共产党员的遗嘱吧。”

江西省委收到这封信,感动得无法言说。

五年后,朱旦华长眠于南昌。很遗憾,走过风风雨雨的伟大战士,没能熬过一百岁的大坎儿。

朱旦华去世后,江西省委公布了她的遗嘱。遗嘱中的字字句句,都体现了朱旦华身为共产党员的清廉和操守,体现了她为人民服务,为国家奋斗一生的伟大精神。

她和毛泽民、方志纯一样,都是后人学习的榜样,也是我们永远怀念的英雄。