究竟何为门阀政治呢?对于“门阀政治”的具体定义,国内外学者至今尚未达成统一共识。

然而,长期以来,学术界普遍将整个两晋南北朝时期视为门阀政治的时代。以日本学者为代表的海外汉学研究者,大多倾向于把“门阀政治”理解为一种“贵族政治”。同时,也有不少学者将其解读为“寡头政治”。这两种观点的形成,实际上都受到了西方中心论的影响。“贵族政治”与“寡头政治”原本是用来研究西方古代历史(如古希腊、罗马史)的概念。

至于门阀政治持续了多久?几乎所有研究者都将六朝或者江南五朝视为门阀政治的典型代表,甚至认为整个魏晋南北朝时期都是门阀政治的时代。按照这些说法,门阀政治至少延续了近四百年之久。

田余庆先生对“门阀政治”这一概念进行了全新的解读。他指出,严格意义上的门阀政治仅存在于东晋时期,而并非贯穿整个魏晋南北朝。具体而言,孙吴时期并未形成门阀政治,南朝宋、齐、梁、陈也未能再现东晋时期的门阀政治格局,至于北朝,则从未出现过真正的门阀政治。

需要明确的是,虽然门阀士族在历史上长期存在,并在不同时期的政治运作中发挥着不同程度的影响,但这并不意味着这些时期都属于门阀政治时代。门阀政治与门阀制度是两个不同的概念。门阀制度自东汉末年起,直至隋唐,始终在一定程度上影响着政治运行,但正如田先生所强调的,我们不能将东汉、曹魏或隋唐等时期简单地归类为门阀政治时代。

基于田先生的观点,结合相关学者的研究成果,我们可以进一步探讨两晋南北朝时期的门阀政治及其相关历史问题。

门阀政治的核心特征在于,士族集团通过其家族背景和社会地位,在国家政治中占据主导地位,甚至与皇权形成一种特殊的权力平衡关系。这种现象在东晋时期尤为突出,士族与皇室之间的相互依赖和制约成为当时政治格局的重要特点。而在其他时期,尽管士族依然具有一定的影响力,但未能达到东晋时期那种独特的门阀政治形态。

门阀政治是一种独特政治形态,依据田余庆先生的研究,其核心是士族与皇权的共治体系。这种特殊的政治形式是在特定历史背景下衍生出的皇权政治变体,其源头可追溯至皇权,并最终回归于皇权统治。值得注意的是,门阀政治仅在东晋时期存在,延续时间不足百年。

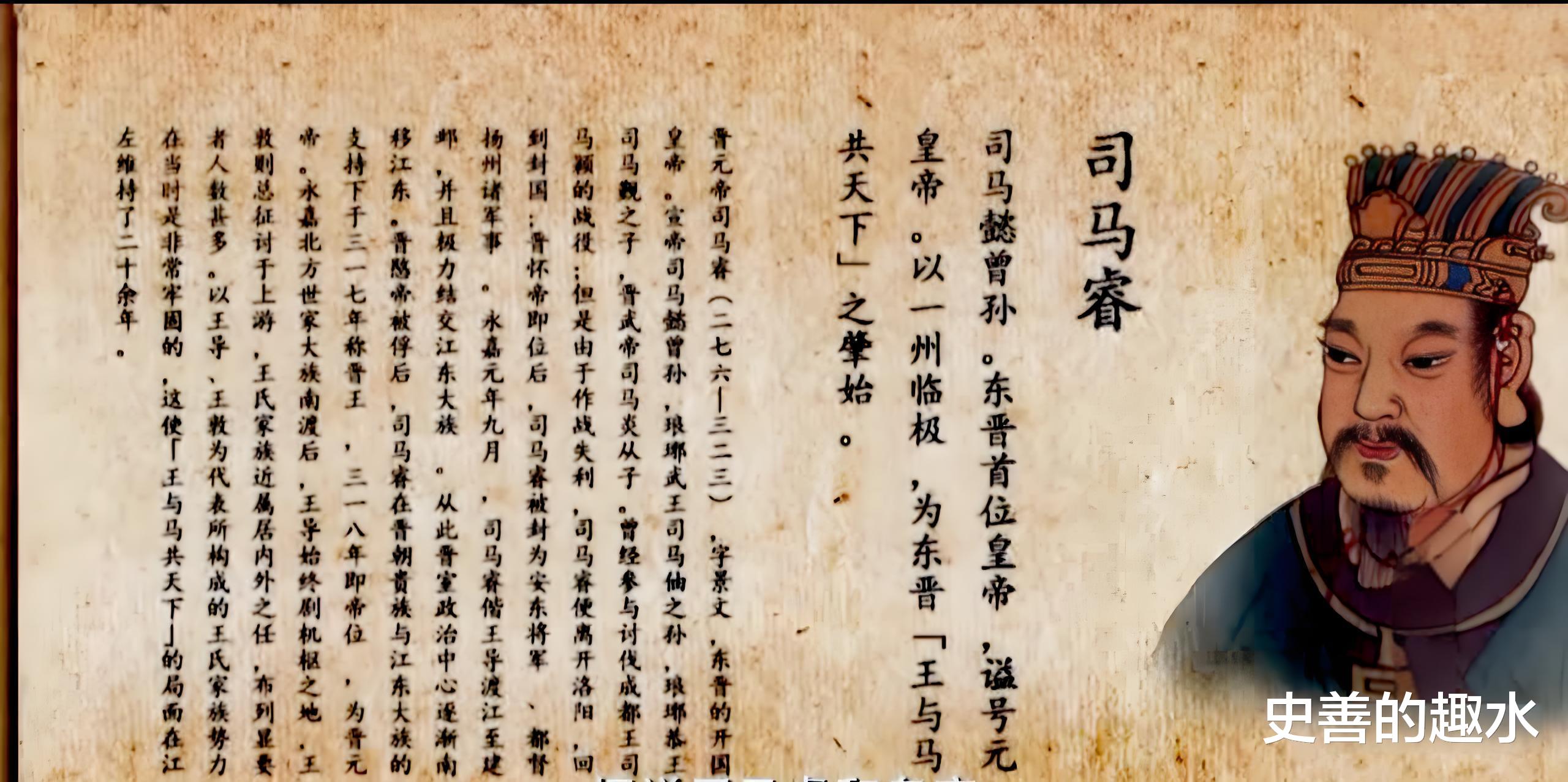

东晋门阀政治的雏形源于琅琊王氏兄弟(王导、王敦)与西晋宗室琅琊王司马睿之间的合作。这种格局在后世常被概括为“王与马,共天下”,形象地描绘了王氏与司马氏共同执掌政权的局面。

在此格局中,以琅邪王氏为代表的世家大族和以司马睿为代表的西晋皇室相互依赖、彼此借力,共同构建了偏居江南的东晋政权。该政权的主要特征可以总结为“祭则司马,政在士族”,即表面上皇室仍保有祭祀等象征性权力,但实际政治事务则由士族掌控并主导。

这一政治合作的源头可追溯至西晋“八王之乱”后期。当时,东海王司马越与成都王司马颖形成对峙之势,而司马越与王衍之间的关系成为左右局势的关键因素。

随着“八王之乱”愈演愈烈,晋惠帝司马衷一脉后嗣断绝,其兄弟自然成为皇位继承中血缘最为接近的潜在人选。

在此情境下,成都王司马颖率先采取行动,于公元304年废黜太子司马覃,并自立为皇太弟,从而在群雄逐鹿的乱局中抢占先机。

然而,司马颖称皇太弟后,并未亲自驻守洛阳,而是选择居于邺城,遥控洛阳朝政。但这一局面很快遭到东海王司马越的反对,双方矛盾进一步激化,也为后来琅邪王氏与司马睿的合作埋下了伏笔。正是在这种复杂的历史背景下,门阀政治逐渐形成并发展起来,成为东晋时期独特的政治现象。

东海王司马越在“八王之乱”中是最后登场的一位宗室成员。从血缘上看,他是司马懿弟弟东武城侯司马馗的孙子,高密王司马泰的儿子,与晋武帝和晋惠帝的关系相对较远,根本无法与司马颖相提并论。司马颖作为晋武帝的第十六子、晋惠帝的亲弟弟,在血统上占据明显优势。

从政治地位而言,东海王司马越相较于司马颖略逊一筹。成都王司马颖的封邑包含四个郡,而司马越的封邑仅有六个县,两者之间存在明显差距。不过,这并不代表司马越的政治野心和权欲就低于司马颖。

永兴元年(304年)七月,司马越主动发起战争,与司马颖在荡阴展开激烈交锋,最终却以失败告终,被迫逃回自己的封地东海。凭借这场胜利,司马颖挟持晋惠帝前往邺城,一时成为左右局势的关键力量,在诸王争权中占据上风。

然而,司马颖的优势并未持续太久。就在司马越战败不久,司马越的支持者、幽州刺史王浚便率军攻打邺城。得益于鲜卑骑兵的协助,王浚成功击败司马颖,迫使司马颖带着晋惠帝及皇室成员逃往洛阳。到达洛阳后,司马颖又被河间王司马颙的部将张方控制,带入关中。

张方将成都王司马颖及皇室宗亲劫持并带入关中,这对东海王司马越而言无疑是一次重大利好。晋惠帝一系的25位近亲成员中,入关后仅剩三人:成都王司马颖(入关后被河间王司马颙废除了皇太弟之位)、豫章王司马炽(入关后被立为皇太弟,即后来的晋怀帝),以及吴王司马晏(其子即后来的晋愍帝司马邺)。

随着这些皇室成员全部进入关中,关东地区失去了强有力的藩镇支撑,这为在荡阴之战中失利的东海王司马越提供了重整旗鼓、扩张实力的绝佳契机。

正是在这种局势下,司马越的势力逐渐得以壮大。从东海封地返回后,司马越逐步收拢残兵于下邳,并进军徐州,逐渐掌控江淮地区,随后安排诸弟司马腾、司马略、司马模分别驻守战略要地。待自身力量稳固后,他向天下州郡发布檄文,自立为盟主。

公元306年,司马越起兵进攻关中,顺利迎回晋惠帝至洛阳。

没过多久,晋惠帝突然驾崩(据说被司马越毒杀),成都王司马颖和河间王司马颙先后被诛杀,新继位的晋怀帝司马炽彻底落入司马越的控制之下。

至此,“八王之乱”正式落下帷幕。

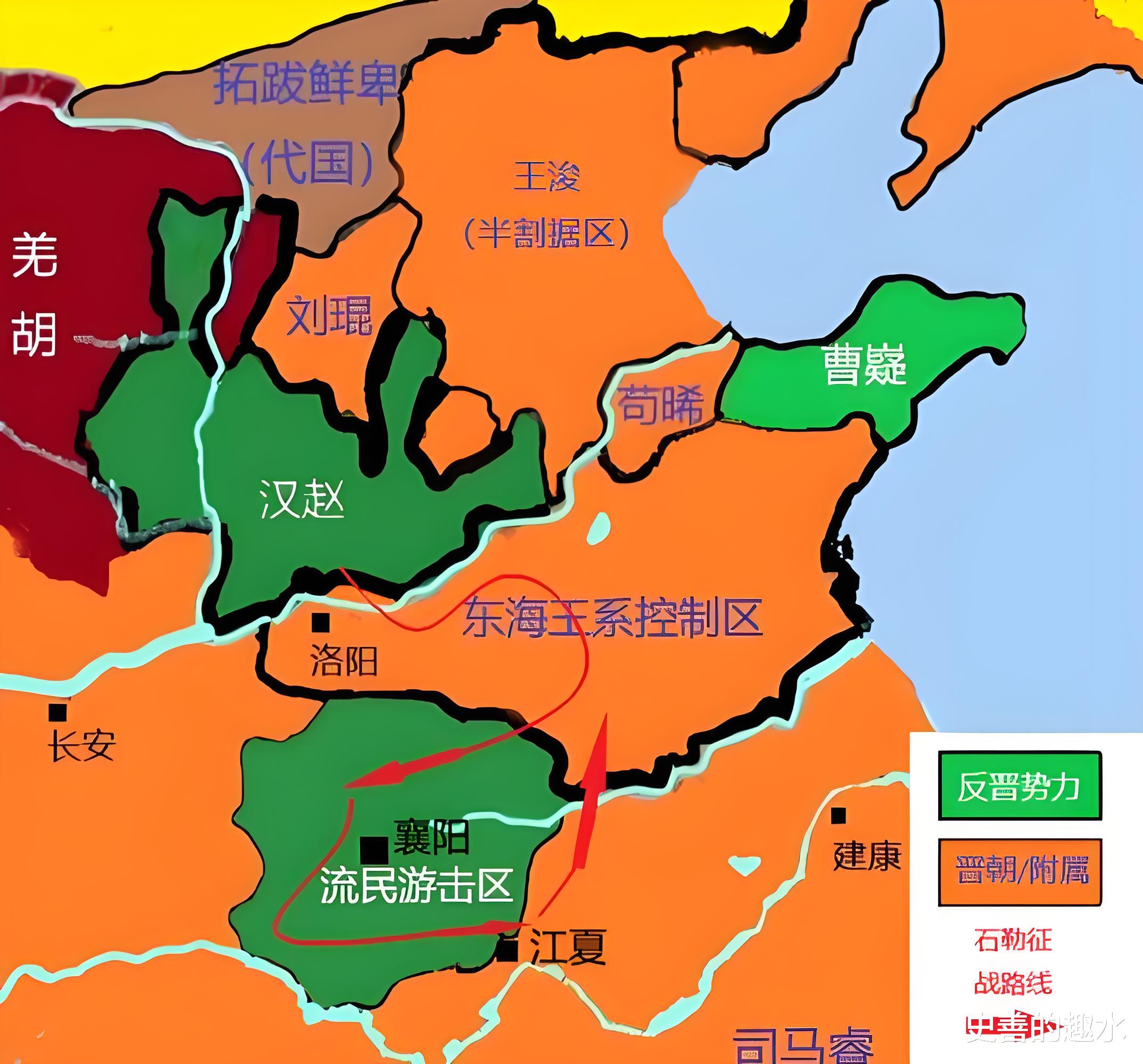

然而,借用田余庆先生的观点,这场胜利带给司马越的并非全是喜悦,而是“疮痍满目的山河”和“独吞八王之乱的全部恶果”。尽管司马越赢得了最终的胜利,但匈奴刘渊与羯族石勒的势力却在战乱中不断壮大,胡骑屡次威胁洛阳,使得司马越的日子过得更加寝食难安。

面对这一局面,司马越不得不思考如何巩固自己的统治地位。然而,他在政治上存在先天不足——由于与司马氏皇室血缘疏远,缺乏皇室近属的身份,他的政治号召力极为有限,无法凭借宗室身份号令天下。因此,他不得不另寻出路,试图通过联合关东地区的世家大族来实现统治目标。毕竟,“关东出相,关西出将”,关东地区自古以来便是文化繁荣之地,汇聚了众多士族名门,他们的态度对司马越的政治命运有着举足轻重的影响。

然而,问题在于,这些关东士族与西晋宗室王公一样,在长达十六年的“八王之乱”中饱受摧残,劫后余生的他们大多心存余悸,首先考虑的是避祸自保。因此,要在其中找到具有足够声望和影响力的名士并不容易。

经过一番努力,司马越最终选择了素有盛名的琅邪王衍作为合作伙伴。二人携手,共同支撑起风雨飘摇、日薄西山的西晋政权。

王衍,作为当时声名显赫的清谈名士,被誉为“口中雌黄”,以手执麈尾、口吐玄虚而闻名。然而,尽管他表面上标榜自己“不以经国为务”,甚至声称“少不预事”,但实际上,他始终是一位深谙政治权谋的政治人物,与现实政治有着千丝万缕的联系。

首先,从其仕途经历来看,王衍长期身居高位,绝非单纯的清谈之士。他自青年时期便热衷于纵横捭阖之术,并在大部分时间里担任高官要职。这种身份本身就决定了他在政治舞台上的重要地位。

其次,从王衍的社会关系网中也可以看出,他是一个精于算计的政治玩家。例如,他的两个女儿分别嫁入了西晋宫廷斗争中的两大对立阵营:一个是愍怀太子司马遹的妃子,另一个则成为贾充之孙贾谧的妻子。众所周知,当时的西晋宫廷分裂为以太子司马遹为核心的派系和以皇后贾南风及其亲族为代表的派系。王衍将女儿分配到敌对阵营之中,显然并非偶然,而是他精心设计的政治布局,旨在通过骑墙策略确保自身在复杂的政治斗争中立于不败之地。

另外,王衍还有一女嫁给了裴遐,而裴遐是东海王司马越妃子裴氏的堂兄。这桩婚姻使得王衍与司马越的关系更加稳固,也织就了一张更加错综复杂的权力关系网。正如王衍所言,这正是他所谓的“狡兔三窟”。

由此可见,王衍不仅是一位清谈名士,更是一个深谙权谋、善于利用家族联姻来巩固自身地位的政治家。

东海王司马越与王衍的政治联盟,是一种互惠互利的合作关系。司马越凭借其宗室身份和执政地位,为王衍及其家族提供官职与权势;而王衍则利用自己的声望,为司马越吸引名士,装点朝堂。

据史书记载,在王衍的努力下,司马越的王府聚集了众多名士,如王敦、谢琨、庾数、阮修、胡毋辅之、郭象、卫玠等,一时之间被誉为“多名士”。然而值得注意的是,这些被王衍招揽的名士大多缺乏实际政治能力,擅长清谈而无治世之才,后来他们中的一部分人南渡长江,另一部分则随王衍一同被石勒俘杀。

至于以王衍为代表的名士们的最终命运如何暂且不论,我们关注的重点在于这样一个事实:在晋惠帝末年及晋怀帝时期,西晋朝廷确实形成了一种以司马越与王衍为核心,辅以众多清谈名士点缀其间的政治格局。这种格局可以被视为司马越与王衍“共天下”的体现,同时也是东晋时期“王与马,共天下”政权模式的雏形,是最早的“王马联合”政治组合。

与此同时,为了确保洛阳政局的稳定,司马越还精心策划了另一对“王与马”的政治合作,即琅琊王司马睿与琅琊王导在徐州的政治组合。

从历史发展来看,司马睿与王导的合作绝非偶然,而是由司马越与王衍精心安排的结果。洛阳的司马越与王衍组合、徐州的司马睿与王导组合,都可视为东晋“王与马,共天下”模式的前奏。不过,这两对组合在权力分配上存在显著差异:洛阳的司马越与王衍组合中,司马越掌握实权;而在徐州的司马睿与王导组合中,王导则是主导者。

之所以如此,是因为司马睿当时仅是一个籍籍无名的宗室成员,鲜有人知。相较之下,琅琊王氏早已是海内大族,无需借助司马睿提升声望,而司马睿除了“琅琊王”的封号外几乎一无所有。实际上,在南渡长江之前以及渡江之后的所有行动中,都是由王导筹划并安排,司马睿不过是被操纵的工具或象征性的旗帜。

基于此,田余庆先生认为,王导与司马睿的关系类似于吕不韦发现子楚时的情形,王导将司马睿视为“奇货可居”,从而展开了一系列精心布局。

永嘉元年(307年)九月,司马睿在王导等人的陪同下渡过长江,抵达建邺(即建康,今江苏南京)。这一事件标志着晋室的政治重心开始向南方转移。

然而,司马睿南渡并非他个人的决定,而是经过多方权衡和策划的结果。根据研究,参与决策的主要人物包括王导、王旷、王敦以及裴妃(司马越的妃子),而最终拍板的是司马越与王衍,其中司马越起到了关键作用。在此过程中,琅邪王司马睿始终处于被动地位,既未参与谋划,也无任何决断权。《晋书》中将南渡归功于司马睿的决定,实际上并不符合历史事实,更多是为了美化这位东晋的“开国之君”。

那么,司马越为何要让司马睿与王导等人南渡呢?

这需要结合当时复杂的政治形势来分析。司马越与王衍联合执政时,西晋的局势已极为严峻。从内部来看,由司马越扶持上位的晋怀帝司马炽,并不甘心成为傀儡,君臣之间矛盾重重;同时,各地州郡征镇叛服不定,流民暴动此起彼伏。从外部而言,匈奴刘渊、羯人石勒等少数民族势力逐渐壮大,其他少数民族也开始觊觎中原。在这种内外交困的局面下,司马越深刻意识到,仅依靠洛阳一个战略点是远远不够的。

为了确保洛阳失守后仍能维持政治地位,司马越与王衍制定了全面的军事政治战略部署,派遣司马睿以安东将军、都督扬州诸军事的身份前往建邺,便是其中的重要一步。

从王衍的私心角度来看,他的考虑更多是为了保障琅邪王氏家族的安全。他曾说服司马越,安排王敦、王澄分别出刺青州与荆州,并对两位弟弟说道:

“荆州有江汉之固,青州有负海之险,卿二人在外而吾留此(指洛阳),足以为三窟矣。”

由此可见,王衍首先关注的是家族安危,而非国家前途。

司马睿与王导南渡江左的意义在于填补陈敏被消灭后江左地区的权力真空,同时在战略上与江淮、荆楚地区形成呼应,与中原互为犄角之势,从而保障徐州老巢的安全。此外,经济因素也是推动南渡的重要原因。司马越与王衍若想坚守中原,必须依赖充足的物资支持,但中原地区因长期战乱,经济早已崩溃,无法满足需求。因此,漕运江南粮食接济中原成为必然选择。

事实上,早在陈敏时期,他就曾建议洛阳执政者利用南方积聚多年的粮食资源,否则不仅粮食会腐烂,中原的粮食供应也会难以为继。陈敏后来能够成功击败石冰并控制江南,很大程度上得益于充足的粮食供应,这为招募军队提供了坚实保障。

还有一个问题值得探讨:司马睿与王导南渡建邺是否为司马越与王衍准备南逃打前阵?

现有证据表明并非如此。司马越与王衍始终没有南逃的打算,他们的战略目标是死守中原,从未考虑偏安江左。例如,镇东将军周馥曾提议迁都寿春,但司马越不仅拒绝了这一建议,还联合司马睿将其夹攻致死。这充分说明司马越从未放弃洛阳,其战略意图是依托徐州死守洛阳,同时以游军与刘渊、石勒的军队周旋。因此,派遣司马睿与王导前往江南只是为了支持“依托徐州、死守洛阳”的战略意图,而非为南逃做准备。

此外,还有一个重要的例证可以说明问题:司马越病逝于军中后,王衍率部护送其灵柩返回,目的地是位于东方的司马越封国——东海。在整个过程中,这支队伍从未显示出南渡长江的意图。这充分表明,在司马越和王衍的整体战略规划中,江南地区仅仅被视为一个战略依托或支撑点,而非他们最终打算安身立命之所。

历史的发展往往充满了“无心插柳柳成荫”的偶然性。司马越与王衍精心策划的战略布局,尽管看似深思熟虑,却未能挽救他们的命运。在胡骑的铁蹄之下,洛阳失守,司马越忧愤而亡,王衍及众多王公卿士被石勒俘杀,他们所倚仗的徐州防线和中原防御计划彻底化为泡影。

然而,令人意想不到的是,他们派遣司马睿与王导渡江南下的举措,却意外地为东晋政权在江南的建立铺平了道路。最终,“王与马,共天下”的门阀政治模式在南方应运而生。

不过,在探讨这一历史进程时,还有一个关键前提需要明确:司马睿与王导能够顺利抵达建邺并站稳脚跟,离不开江南士族联合消灭陈敏这一重要事件。因为在司马睿、王导南渡之前,江南地区已被陈敏牢牢掌控。如果陈敏继续存在,那么司马睿与王导的南迁将面临巨大阻力。

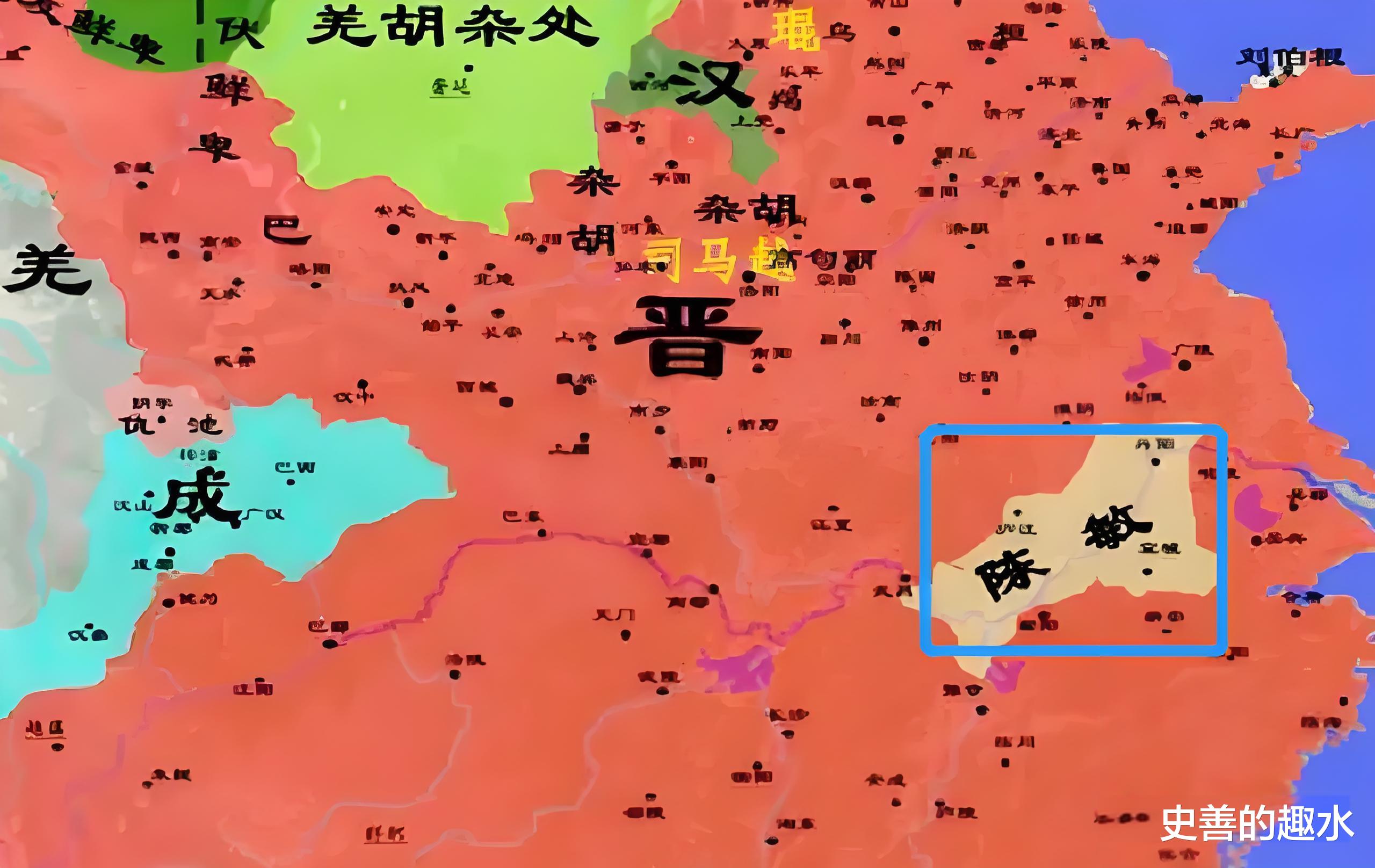

追溯陈敏占据江南的原因,还需回到“八王之乱”后期。当时,随着洛阳政权日益衰败,江南世家大族逐渐意识到中央王朝已难以维系,于是迫切希望寻找一位有能力的人物,作为江东地区的实际领导者,以保障其家族利益。他们期待的是一位类似孙策、孙权兄弟般的人物,能够在江东号令群雄,维持地方稳定。

然而,经过多方搜寻,江南士族并未在本地找到合适人选,反而在江北发现了陈敏。

陈敏,庐江人,出身寒微,既非文化世族,也非武力豪族,但其个人才能却颇为突出。他善于审时度势,更擅长投机取巧。当晋惠帝被迫迁往长安后,陈敏敏锐察觉到局势变化,开始谋划割据江东的大计。

恰逢此时,江南世家大族也在积极寻找代理人,陈敏因此得到了吴郡顾氏、义兴周氏、山阴贺氏等家族的支持,迅速占据了江左地区。

与此同时,驻扎于下邳的东海王司马越也主动与陈敏联络,希望借助他的力量对抗北方的刘渊、石勒等人。正是在这种内外因素共同作用下,陈敏的势力在江东迅速扩张,一度成为不可忽视的重要力量。

陈敏出身低微,但这并未限制他的野心。在渡过长江、势力逐渐壮大后,他却一改往日姿态,不仅排斥支持他的江东士族,还企图独霸江东。他自封九锡,声称计划北上迎接皇帝銮驾,摆出一副与司马越争夺天下的姿态。因此,陈敏实际上与江东世家大族和司马越形成了三方对峙的局面,成为双方都无法容忍的第三股政治力量。

在此背景下,司马越派遣谋士华谭前往江南,意图策反陈敏麾下的江南士族。华谭祖籍江都,但其家族自祖父华融起便因避乱定居山阴,并世代在三吴地区任职,与吴地名士关系密切。当时,华谭担任司马越府中的军咨祭酒。他首先联系了吴郡的顾荣和义兴的周玘,这二人是陈敏阵营中举足轻重的人物。

华谭在写给顾荣和周玘的信中,一方面指责陈敏辜负朝廷信任,不忠于国;另一方面又批评他背叛司马越,违背道义。然而,真正触动江南名士核心利益的,是他随后提出的深刻警告。华谭严肃劝诫顾荣、贺循等人:企图依靠“七第顽冗,六品下才”的寒门之士陈敏来充当江东的孙策、孙权以实现自保,注定无法成功。他强调,要切实保障江东士族的利益,唯有反叛陈敏、消灭他并与司马越合作。

华谭的说辞直击要害,最终促使以顾荣、周玘、纪瞻、甘卓为首的江南士族决定铲除陈敏。对此,陈寅恪先生在其著作《述东晋王导之功业》中从阶级差异的角度进行了精辟分析,指出江东士族之所以最终反叛陈敏,是因为他们与陈敏本质上属于两个对立的阶级。

正如陈寅恪所言,

“华谭一檄提醒顾、周等人之阶级性,对症下药,所以奏效若斯之神效也”。

由此可见,陈敏的失败以及司马睿南渡建邺的成功,都与江南士族的支持密不可分。

陈敏的覆灭源于江南士族的不合作,而司马睿能够在江左站稳脚跟,则得益于江南士族的支持。

因此,司马睿能否稳固地位,关键在于能否赢得江南士族的合作,而这种合作又取决于他们的利益是否能得到充分保障。于是,司马睿和王导渡江之后,首要任务便是尽力笼络江南大族,协调南北门阀世族之间的利益关系。

综上所述,东晋政权是门阀政治的时代,在这一格局下,南北门阀世族联合执政,皇权屈从于门阀政治,皇帝沦为士族利用的工具,而非效忠的对象。东晋门阀政治始于“王与马,共天下”,继琅琊王氏之后,颍川庾氏、谯郡桓氏、陈郡谢氏相继掌权,从而形成庾与马、桓与马、谢与马“共天下”的局面。

在门阀政治的框架下,各大门阀世族相互制衡、彼此牵绊,同时南北民族间的矛盾持续存在,这种复杂的局面共同维系了百余年的平衡。在此格局中,士族掌控实权,地位甚至凌驾于司马氏皇权之上,却始终无法彻底取代皇权。这一状态具体表现为“主弱臣强”,而司马氏的皇权则如细线般勉强延续。

东晋末期,随着反对门阀政治的力量逐渐兴起,门阀世族的政治影响力开始走向衰落。以孙恩、刘裕为代表的次等士族在反抗斗争中不断壮大,最终由刘裕代晋自立,建立了刘宋政权。这一事件成为历史的重要转折点,标志着延续百年的门阀政治走向终结,皇权政治重新占据主导地位。从此以后,尽管门阀士族和门阀制度仍然存在,并在一定程度上影响政治进程,但已不再作为决定性的政治力量发挥作用,中国历史上的门阀政治时期,即皇权政治的特殊阶段,正式落下帷幕。

南朝的门阀制度为了使大家对门阀政治和门阀制度有更直观、全面的理解,接下来我们来探讨南北朝时期门阀制度的影响等问题。

先从南朝说起。

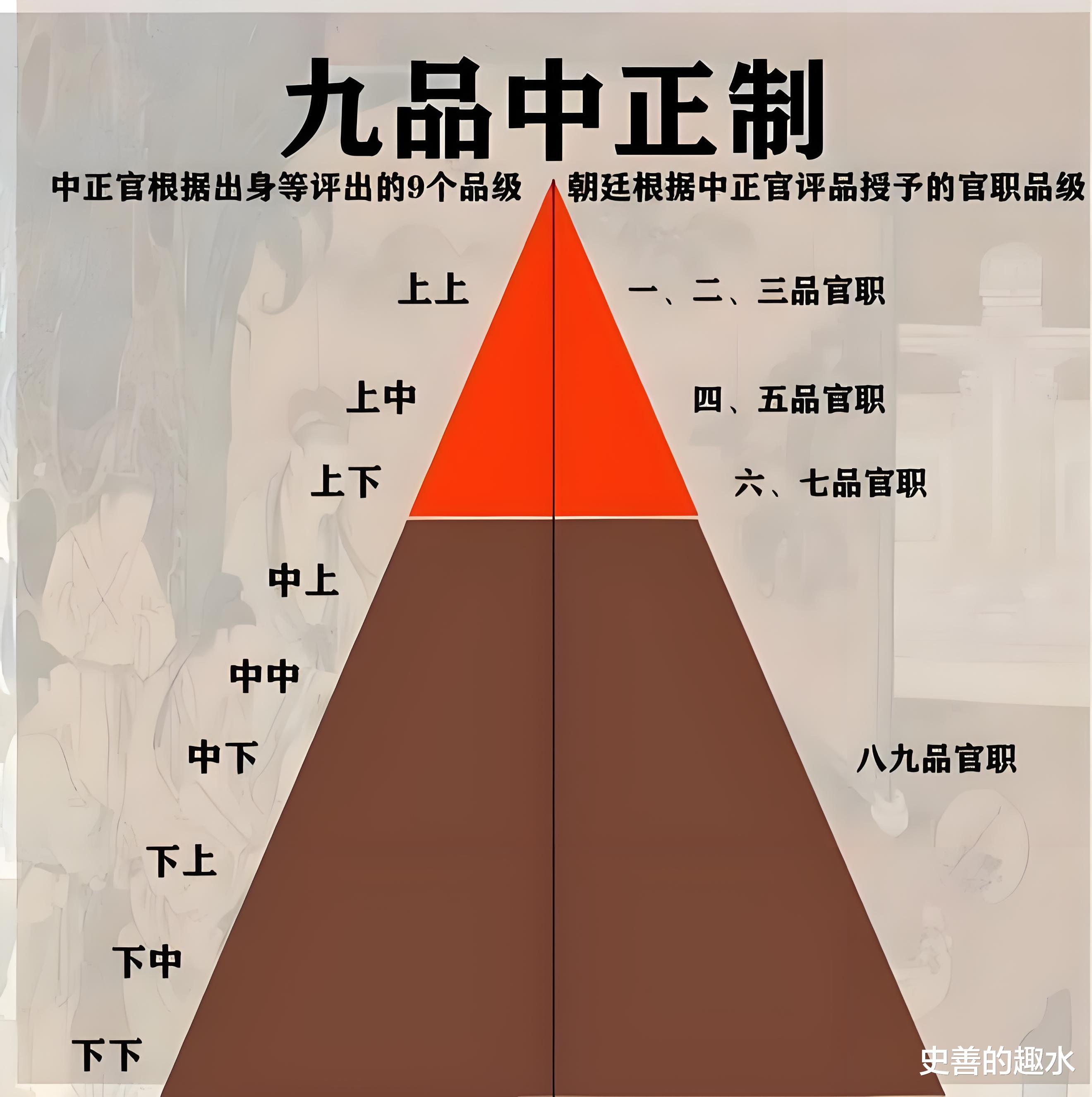

提到魏晋南朝时期门阀制度的社会影响,最广为人知的一句话莫过于“上品无寒门,下品无世族”。这句话由西晋时期的刘毅提出,原本是他在批评九品中正制时所言。这表明,九品中正制(或称九品官人法)实际上是为维护门阀制度服务的。

不过关于九品中正制如何巩固门阀制度的内容,在这里暂且不展开讨论。本文主要关注的是门阀制度下士族与庶族之间的对立关系。

在两晋南朝的门阀制度框架下,统治阶级内部最突出的矛盾就是士庶之分。然而,当我们回顾历史时,会发现一个有趣的现象:尽管东晋是典型的门阀政治时代,但当时的士庶界限尚未发展到极致。无论是皇权主导下的曹魏、西晋,还是门阀专政的东晋,士庶之间的差异都没有像后来南朝宋齐时期那样难以逾越。在两晋时期,寒门仍有上升为士族的可能性。

以具体事例来看,在汉魏交替之际出身低微的颍川庾氏,正是在两晋交替,尤其是东晋初年逐渐崛起为高门士族,并接替琅邪王氏与司马氏“共天下”。再如陈郡谢氏,这一家族也是到了东晋时期才跻身一流高门,与琅邪王氏并驾齐驱。当然,在琅邪王氏眼中,谢氏或许仍被视为“新出门户”,但无论如何,这一时期寒门仍有成长为士族的机会。

刘宋取代东晋之后,局势发生了显著转变。虽然皇权政治重新占据主导,门阀政治已成历史,但门第观念却早已深入人心,并在社会中根深蒂固。

到了南朝宋、齐时期,士庶之间的区分达到了空前严格的地步,正如当时人所言:“士庶之科,较然有别”“士庶之际,实自天隔”。这种现象表明,门阀制度在社会上层及人们的观念中被推演到了极致。以下可列举更多实例加以说明:

案例一:中书舍人秋当与周纠皆出身寒微,在朝中却手握重权,深得宋文帝刘义隆信赖。

二人自视甚高,因与吴郡张敷同乡,便打算前去拜访。但周纠心存疑虑,说道:“我等前往,恐怕张敷不会以礼相待,不如作罢。”

秋当却自信满满地回应:“我们已是员外郎之职,还愁他不给我们安排个座位?”于是二人前去拜访。

到了张敷府上,原本已摆放好两张凳子,离墙三四尺远。待二人落座后,张敷却对仆人吩咐道:“把我的座位移远些!”这让秋当和周纠尴尬不已,最终只得灰头土脸地返回。

案例二:中书舍人王弘(并非琅琊王氏成员)出身低微,却深得宋文帝信任与重用。他曾向宋文帝表达想跻身士族的愿望。

宋文帝刘义隆告诉他:“若想成为士人,必须得到琅琊王氏的王球认可。你若去见他,就说是奉朕旨意前来赴席。”

于是,王弘满怀期待地去拜见王球,然而见面后,王球却举起手中的扇子,说道:“你不配坐下。”王弘满心失落而归,并将此事如实禀报给宋文帝。宋文帝也只能无奈地安慰他:“连王球都不认可,朕也无能为力了。”

案例三:孝武帝刘骏的生母路太后,有位娘家侄子名叫路琼之,他凭借太后的权势行事嚣张跋扈。路琼之与太常王僧达是邻居,而王僧达出身于名门望族琅琊王氏。路琼之一向自视甚高,某日他带着华丽的车马随从,威风凛凛地去拜访王僧达,却遭到冷遇,灰头土脸地回来了。回家后,路琼之向路太后告状抱怨。

路太后听后勃然大怒,跑去向儿子孝武帝投诉,说道:“我还没去世,就有人敢如此欺负我们家,若我死后,恐怕连讨饭都没地方去了!”

于是要求孝武帝惩罚王僧达。然而,孝武帝并未答应母亲的要求,他解释道:“这完全是因为路琼之太过年轻不懂事,他没事跑到王家做什么!王僧达出身高贵,又怎能因为这样的事情治他的罪呢?”

案例四:宋明帝末年,右军将军王道隆“参与内政,权倾一时”,成为炙手可热的实权人物。然而,即便如此,他每次见到蔡兴宗时,总是表现得极为谦恭,不敢轻易落座,常常站立许久才告退,而蔡兴宗也从未主动邀请他坐下。

案例五:在南齐武帝萧赜统治时期,有一位出身寒门的中书舍人名叫纪僧真,他深受皇帝宠信。纪僧真不仅才干出众,而且相貌堂堂,《南史》评价他“容表有士风”,即外貌气质颇具士大夫风范。

有一天,纪僧真向齐武帝坦言道:“臣本是卑微寒门之子,承蒙陛下圣恩,才有今日的荣耀与地位。我为儿子娶了荀昭光的女儿为妻,对此已感到无比满足。但如今,我心中尚有一个愿望,那就是希望我的家族能够真正跻身士大夫阶层。”

听完这番话,齐武帝微微一笑,说道:“此事非朕所能左右,你得去请教江敩、谢瀹等人。他们才是士族的代表,朕也无权干涉他们的意见。你可以亲自去试一试。”

于是,纪僧真带着皇帝的旨意前往拜访江敩。

到了江家后,他大模大样地登上坐榻,准备以平起平坐的姿态与江敩交谈。然而,江敩见状立刻命人将自己的坐榻移开,并冷冷地说:“请恕我不便与贵客同榻而坐。”这一举动让纪僧真倍感尴尬,最终只能灰溜溜地离开。

回到宫中,纪僧真向齐武帝汇报了此行的结果,并感慨道:“看来,真正的士大夫身份,并非天子所能赐予。那是一种根深蒂固的社会地位和文化认同,绝非一纸诏书或一时恩宠可以改变。”

这一事件充分反映了当时门阀制度下士族与寒门之间难以逾越的鸿沟,即便有帝王的支持,寒门子弟想要融入士族阶层也是难上加难。

在南朝,尤其是在宋、齐两代,类似上述的现象屡见不鲜。当时,世家大族以高傲的姿态自居,并将这种行为视为理所当然。

值得注意的是,当时的人们在谈及这些世家大族的行为时,往往带着赞美的口吻进行描述。这一现象充分说明,士庶之间犹如天壤之别的观念,已经被整个社会,包括寒门庶族在内,完全接受和认同。这与东晋时期寒门庶族常常抱怨自身处境的情景形成了鲜明的对比。

既然士庶之间的差别已被社会舆论广泛认可,皇帝便顺势而为,通过颁布诏书的形式正式承认了这一差异的存在。例如,《梁书》卷十《杨公则传》中记载,湘州地区曾存在一种风俗:寒门庶族可以通过贿赂的方式谋求州郡中的官职。

然而,当杨公则担任湘州刺史后,他立即发布命令,禁止了这一旧俗,并明确规定所有州郡的僚属必须从“州郡著姓”中选拔。这一举措彻底切断了湘州寒门庶族进入仕途的道路。

杨公则的做法引起了梁武帝的关注,后者随后下令在全国范围内推广湘州的经验,要求其他州郡也按照同样的方式执行。至此,士庶之间的对立与区别不仅得到了社会舆论的认可,更被提升到了法律层面加以固化。

此外,关于梁武帝维护门阀制度、尊重高门士族的记录还有很多。例如,琅邪王氏、陈郡谢氏等一流高门在梁朝担任高级官职者众多。尽管他们在政治上可能并无多少实权,但其崇高的社会地位依然得到了保障。这进一步体现了门阀制度在当时的稳固性和权威性。

梁武帝的统治政策明显偏向于门阀士族,这一点在《隋书·刑法志》中有明确记载。他对门阀士族极尽优待,甚至可以说是无条件地提供特殊照顾。而相比之下,普通百姓却面临着严苛的法律制度,不仅刑罚严厉,还广泛实行连坐和族诛制度。一旦有人犯罪,整个家族都会受到牵连,无论老幼都无法幸免。如果有人逃亡,其家人还会被当作人质。因此,在梁武帝统治时期,士族阶层享受着特权与舒适的生活,而普通民众则生活在水深火热之中。

据说有一次,梁武帝前往建康南郊祭祀时,一位自称“秣陵老人”的人挡住了他的去路,并直言不讳地说道:“陛下制定法律,对平民过于严苛,对权贵却过于宽松,这并非长久之计。若能反其道而行之,天下将有幸!”尽管这位“秣陵老人”可能是史书中虚构的人物,但他的言论确实揭示了当时梁朝纵容士族的政治倾向。

在这样的环境下,当时的王侯子弟大多“骄蹇不法”,他们肆意妄为,甚至在光天化日之下于建康街头杀人抢劫。这些高门子弟的行为也助长了其他匪徒的气焰,使得盗贼们更加胆大包天。他们白天作案后,往往藏身于王侯之家,等到夜幕降临再继续作恶。对于这种混乱的局面,《隋书》中提到“武帝深知其弊,而难于诛讨”。

然而,梁武帝所谓的“难以惩治”实际上并非真的困难,而是因为他推行的是一种纵容门阀士族的国策。这种政策虽然暂时迎合了士族的利益,但却埋下了社会动荡的隐患,最终也成为导致梁朝衰败的重要原因之一。

谈到这里,我们不得不提出一个疑问:为何“士庶之际,实自天隔”的现象并未出现在门阀政治鼎盛的东晋时期,反而在皇权政治逐渐回归的南朝得以凸显?

要解答这个问题,首先需要明确一点:虽然门阀政治仅存在于东晋,但门阀制度、门阀士族以及门阀观念早在汉末魏晋时期便已萌芽,并逐步对社会产生深远影响。这种观念随着士族掌控政治权力而深深植根于人们的意识之中。即便东晋被刘宋取代,门阀政治让位于皇权政治,这一观念也并未随之消亡,反而作为一种社会意识形态,在一定时期内得到了进一步强化。这是因为尽管门阀世族在政治和军事领域失去了主导地位,但在社会和文化层面,他们依然拥有强大的潜在影响力。

以刘裕为代表的次等士族虽在军事和政治上取得了胜利,但为了稳固其统治地位,他们仍需借助门阀士族的力量。

刘裕采取的策略是:一方面严格限制门阀士族参与实际的政治运作;另一方面,将他们高高供奉于庙堂之上,给予他们心理上的满足与尊崇。

时人对门阀世族的仰慕之情,与刘裕等人的政策密不可分。然而,更为关键的原因则源于士族自身。当时,士族正无可避免地走向衰落,他们极力强调门第之别、士庶之分,实际上是为了延缓自身的没落命运。

从当时的社会状况来看,一方面,“士庶之际,实自天隔”的观念仍然盛行;另一方面,在社会底层,士庶之间的界限却逐渐模糊,出现了“昨日卑微,今日仕伍”“宋齐二代士庶不分”的现象。这表明,尽管上层社会仍在维护等级秩序,但下层社会的流动性已然增强,士庶之间的界限正在悄然瓦解。

在社会阶层逐渐模糊、寒门庶族不断涌入的背景下,世家大族面临着前所未有的威胁。

为了维护自身的特权与地位,他们不得不采取更为严格的措施,构筑起一道道壁垒以自保。正如唐长孺先生所言:“士庶之间的界限在晋宋时期俨然成为不可逾越的鸿沟,但这恰恰反映出士族集团感受到了日益加剧的危机,从而选择通过深沟高垒的方式来守护自身利益。”

进入南朝后,虽然世家大族的社会地位依然显赫,但其实际影响力已开始衰退,而寒门庶族的力量却在悄然崛起。这种新旧势力交替的现象,构成了南朝社会的重要特征之一。

以琅邪王氏、颍川庾氏、谯郡桓氏、陈郡谢氏、太原王氏为代表的东晋门阀,在南朝的政治舞台上逐渐失去了主导权。这一变化的原因可归结为两点:

首先,东晋末年的动荡对这些世家造成了沉重打击。例如,在孙恩之乱中,会稽内史王凝之、吴兴太守谢邈等众多高门子弟惨遭屠戮,甚至连东晋名将谢琰也在战场上丧命,导致高门中的军事人才几乎断绝。自此以后,直至陈朝灭亡,南朝的军事统帅多由寒门出身者担任,而士族则彻底退出了军队指挥的核心圈。

其次,寒门势力的迅速壮大也是导致世家大族衰落的重要原因。尤其是在南朝宋、齐两代,尽管士庶之间的界限被刻意强化,但实际上却是寒门上升最快的时代。当时,中书省的关键权力逐渐落入中书舍人手中,而这些中书舍人无一例外都是皇帝亲信的寒门人士。“寒人掌机要”成为了这一时期的显著标志,也标志着传统士族政治影响力的进一步削弱。

在南朝的政治格局中,寒人不仅掌握了中央的重要事务,还在地方上被委以典签之职。典签一职负责监督地方军政大权,其地位和影响力可见一斑,甚至有“威行州郡,权重蕃君”之称。

尽管士族依然占据着中央最高长官的位置,但实际权力却逐渐转移到了次等士族或寒人手中。例如,在南齐时期,中书舍人茹法亮因受到皇帝的宠信而权倾一时,连出身琅邪王氏的尚书令王俭都感叹道:“我虽有大位,权寄岂及茹公。”

这种政治格局的变化根源在于皇权与世家大族之间的矛盾日益激化。

随着皇权的逐步伸张,皇帝为了强化自身集权,不得不对门阀大族的势力加以限制。与此同时,寒门地主群体也希望打破世家大族对政治权力的垄断。宋、齐时期的“恩幸”或“佞幸”现象,正是在这种背景下应运而生的。他们借助皇帝的宠信,展开了与世家大族争夺权力的斗争。

除了外部因素外,门阀士族自身的腐朽没落也是导致其衰败的内在原因。到了南朝时期,门阀士族已无法继续承担统治核心的职责。一方面,他们在玄学清谈的文化氛围中成长,崇尚放达、不问实务的生活方式,对具体的政治事务缺乏兴趣,转而专注于空谈玄虚;另一方面,凭借高贵的门第,他们可以轻松获得高官厚禄,无需具备实际的政治才能或治理经验。

久而久之,高门士族不仅丧失了实际能力,甚至在思想意识上也开始轻视实干精神。这使得他们在政治舞台上逐渐失去了竞争力,最终走向了穷途末路。

自东晋末期起,南朝的世家大族便逐步失去了对军事事务的掌控权。至南朝齐、梁时期,这些昔日显赫的家族更是走向了全面衰败。史籍中记载,彼时的高门子弟沉溺于浮华生活,每日精心修饰仪容,涂抹脂粉、熏香衣物、修剪面容,出行必乘轿辇,入门需人扶持。他们对骑射等武备技能毫无兴趣,所谓的“骑马”,不过是驾驭一种名为“果下马”的矮小马匹,这种马体型仅与山羊相当,仅能在果树下行走;而所谓的“射箭”,也不过是酒宴间用于娱乐的投壶游戏罢了。

在太平盛世中,这些贵族凭借祖辈的功绩和门第之优,依旧能轻易获取高位,享受荣华富贵,以先人的“冢中枯骨”为资本傲视他人。

然而,一旦国家陷入战乱,这些缺乏实际才能的世家子弟便迅速沦为时代洪流中的牺牲品,难以自救,更遑论守护家族荣耀。这标志着曾经烜赫一时的南朝士族阶层已彻底失去了其存在的价值与意义。

在“侯景之乱”中,那些世家大族的子弟因为长期缺乏锻炼,身体娇弱,正如颜之推在《颜氏家训》中描述的那样,只能被动地等待命运的审判。试想,像琅邪王复这样的人,日常出行都需要丫鬟搀扶,听到马嘶声竟以为是老虎吼叫,如此不堪一击的人物,若能在动乱中幸存,那才真是违背了自然规律。

从本质上看,“侯景之乱”无疑是一场反动的叛乱,若以现代视角审视,其领导者侯景无疑犯下了“反人类罪”。然而,从客观效果而言,这场浩劫对以建康为中心的侨、吴门阀士族造成了毁灭性打击。许多南朝的世家大族在这场动乱中土崩瓦解。

继“侯景之乱”之后,西魏政权攻占江陵,将大批从建康逃难至荆、扬地区的士族迁往长安。在这段漫长的迁徙过程中,这些曾经养尊处优的门阀士族或死于途中,或沦为囚徒,不得不从事诸如“耕田养马”之类的卑贱劳作。

因此,若要为“侯景之乱”寻找一丝积极意义,那就是它对行将就木的门阀统治秩序给予了致命一击,加速了门阀制度的瓦解进程。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,南朝的门阀士族终究在这场战火中走到了历史的终点,他们辉煌而傲慢的时代即将落幕,退出历史舞台。

历史学家陈寅恪曾有言:“梁的覆灭,实质上代表了南朝的终结。而陈的灭亡,则只是时间早晚的问题。”

建立在建康废墟之上的陈朝,表面上看,那些幸存下来的世家大族如琅邪王氏的王冲、王通,以及陈郡谢氏的谢哲、谢嘏等人,依旧占据着显赫的政治地位。

然而,他们实际上已沦为门阀制度的象征性存在。他们在政治舞台上所能扮演的角色,与此前宋、齐、梁诸朝并无本质区别:不过是在改朝换代之际,例行公事般地奉上玉玺,完成“将一家之物转交给另一家”的仪式;或是在选拔人才时发表一些无关痛痒的空洞议论罢了。

公元589年,隋军分八路渡江,迅速攻陷建康,陈朝随之覆灭,这也标志着南朝门阀士族最后的庇护所不复存在。胜利的隋军以雷霆之势,将这些早已衰败不堪的南朝旧贵族,连同新兴的权贵阶层一起,强行迁徙至关中地区。至此,江南的世家大族,尤其是早已失去宗族根基的侨姓士族如王谢家族,几乎从这片土地上彻底消失。这一幕,恰似唐代诗人韦庄《台城》中的名句所描绘的景象:

江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。

无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

诗中的意境仿佛诉说着那段繁华消逝、王朝更迭的历史,让人不禁感叹岁月的无情与世事的沧桑。

北朝的门阀制度与东晋南朝的情形有所不同,北朝的皇权一贯保持着绝对的优势地位,所以门阀政治这一特殊的历史现象从未在北朝出现过。然而,这并不代表北方完全摆脱了门阀制度的影响。

实际上,在北朝的政治舞台上,门阀世族依旧占据着重要地位。只是他们的影响力和作用被牢牢限制在皇权的掌控范围之内,皇权对门阀始终保有最终的支配权。

永嘉之乱后,河南诸州的士族大多南迁,而留在北方的主要是黄河以北及关中地区的世家大族。在北魏统一北方之前,“五胡”先后在中原地区建立了多个少数民族政权。尽管这些少数民族政权对汉族可能存在敌视态度,但为了稳固其在中原的统治,他们不得不寻求当地汉人地主,尤其是汉人世家大族的合作与支持。从历史进程来看,少数民族首领对此问题的认识经历了一个由模糊到清晰的过程。

以羯族石勒为例,他在起兵之初,对待俘获的汉人公卿多采取杀戮政策。

然而,当石勒正式建立后赵政权并需要治理国家时,他转而采取了怀柔笼络的策略。他颁布诏令:“不得侮易衣冠华族”,随后又下令“清定五品”、“典定士族”,恢复了魏晋时期区分士庶阶层的政策,以此拉拢汉人高门大族。这表明,即使是在少数民族政权中,门阀制度的影响仍然存在,并且成为维持统治的重要工具之一。

在历史长河中,后赵暴君石虎虽以残暴闻名,但他也曾颁布政令,给予“雍秦二州望族”如皇甫、胡等17个姓氏的家族免役与选举等特权。这一举措表明,即便是在乱世之中,统治者也会通过特殊政策来拉拢地方大族,巩固自身政权。

慕容鲜卑兴起于辽东时,同样非常注重与汉族士大夫的合作。例如,河东裴嶷、代郡鲁昌、北平阳耽、北海逢羡、广平游邃、北平西方虔、渤海封抽、西河宋奭、河东裴开、渤海封弈、平原宋该、平原刘赞等众多名士,皆因永嘉之乱而流亡至辽东。慕容廆不仅接纳了他们,还对他们委以重任。前燕政权正是在慕容鲜卑与这些汉人高门大族的紧密合作下建立起来的。

到了后燕慕容宝时期,为了进一步区分“士庶”,专门刊定士族旧籍,强化了士族的地位。类似的情况也出现在其他割据政权中,例如前秦、成汉以及凉州诸政权,它们无不重视与当地汉人士族的合作,以稳定统治基础。

总体而言,在“五胡乱华”的动荡年代,尽管战乱频仍,但留在北方的世家大族权益依然得到了较好的保护。最终,北方的统一由拓跋鲜卑完成,其建立的北魏政权更是对汉人世家大族采取了积极笼络的态度。

太祖拓跋珪初入中原时,便致力于安抚人心,无论年龄大小,只要是有才能的士大夫前来投奔,都会被引入并加以任用。在消灭后燕之后,拓跋珪重用了当时的第一流门阀清河崔玄伯,命他负责修订典章制度,从而奠定了北魏政权的文化与制度基础。这充分体现了拓跋鲜卑对汉人士族力量的高度重视与有效利用。

拓跋珪重用崔玄伯这一举措,绝非单纯针对个别高门士族的任命,而是拓跋鲜卑政权向汉人士族伸出橄榄枝的重要信号。从后续发展来看,在拓跋珪去世后,其子明元帝拓跋嗣继位,随即派遣使者四处寻访贤才。

据《魏书·太宗纪》记载:“诏分遣使者巡求俊逸,其豪门强族为州闾所推者,及有文武才干、临疑能决之人,或先贤世胄、德行清美、学优义博、可为人师者,皆令赴京师,随才叙用,以赞庶政。”

这段史料清晰地表明,拓跋鲜卑进入中原后,在人才选拔上高度重视被选者的家族背景,“豪门强族”与“先贤世胄”成为重要标准,这无疑是对汉人世家大族的倚重。这种政策的目的显而易见,即通过拉拢汉人士族,进一步巩固和扩大统治基础。

事实上,这一策略并非偶然之举,而是具有高度的连续性。公元431年九月,北魏太武帝拓跋焘再次颁布诏书,实施了一次规模盛大的人才征召行动,史称“神四年征士”。在这份诏书中,拓跋焘明确点名征召了一批“贤俊之胄”,其中以北方第一流高门范阳卢玄为首。作为此次征召中的一员,渤海高允还专门撰写了一篇《征士颂》,详细记录了这一历史事件。

根据《征士颂》的内容可知,此次征召名单中共有42人,但由于部分人拒绝应召,最终实际到任者为35人。值得注意的是,此次征士活动由时任司徒的崔浩主持,而崔浩正是崔玄伯之子,所属的清河崔氏乃是北方顶级高门之一。这不仅体现了拓跋鲜卑对汉人高门士族的高度信任,也彰显了其在政治上对世家大族的深度依赖。

“崔卢李郑”被誉为北方四大显赫姓族,历史悠久且地位尊崇。据史料记载,崔浩作为一位极其注重门第的世家大族代表,在制定征士名单时,经过了与相关部门的多次商讨和反复斟酌,最终才确定下来。

关于神麚四年征召士人的动机及其政治意义:此次受到征召的汉族士人几乎清一色出自北方的士族门第。这些家族不仅具备深厚的历史底蕴,还与历代政权,特别是五胡十六国时期的各政权保持着长久的合作纽带。

联系崔浩后续推行的“齐整人伦,分明姓族”政策来看,此次征士行动实质上是他意图全面复兴门阀体制的首个关键步骤。

然而,这项改革最终未能成功,具体原因将在后续章节中详细探讨。尽管如此,崔浩恢复门阀体制的理想却被后来的孝文帝元宏所继承,并在一定程度上得以延续和发展。

太和十九年(495年),孝文帝元宏在北魏推行全面汉化改革,其中关键举措之一便是确立姓族制度,即从法律层面将门阀体制固定下来。

孝文帝制定姓族的核心目的在于调和鲜卑与汉族上层之间的长期矛盾,消除彼此间的隔阂,从而构建一个由鲜卑贵族与汉人世家大族共同参与的联合统治体系。

历史证明,孝文帝的改革取得了成功:鲜卑贵族不仅实现了门阀化,还与汉人士族之间的隔阂被有效弥合,同时在北魏确立了一种以当代官爵为标准的新门阀体制。这种有别于南朝的门阀体制,极大地巩固了北魏的统治基础。

不可否认,北魏的门阀体制与南朝存在显著差异。例如,北朝士族中涌现出许多具备军事才能的人物,并始终保有以宗族乡里势力为基础的潜在军事力量,这与南朝高门鄙视军事形成鲜明对比。

此外,北朝士族并没有像南朝高门那样表现出不拘小节、轻视实务的态度,因此孕育出了众多卓越的政治人才。

在北方,“崔卢李郑王”这五大家族广为人知,代表着北方世家大族的最高层次。其中,崔氏分为清河崔与博陵崔,卢氏特指范阳卢氏,李氏则有赵郡李和陇西李之分,郑氏为荥阳郑氏,而王氏则是太原王氏。这五姓七支堪称北方最为显赫的士族,备受当时社会推崇。

如果能够与这些家族结为姻亲,家族地位便会显著提升。

由于五姓家族拥有极高的社会声望,他们的行为举止自然成为众人模仿的对象,甚至他们的生理缺陷也被视为一种特殊的荣耀而令人羡慕不已。

例如,太原王氏世代患有酒糟鼻,被称为“齄王”,这一家族性疾病却被视为高贵的象征。崔浩见到王慧龙高挺红润的鼻子时,便说:“确实是王家子弟。”并当面称赞:“真是贵种啊。”

此后,崔浩每逢机会都会向达官显贵推荐赞美王慧龙。

除了外部的区别,门阀内部也存在着高低贵贱的差异。以崔氏为例,清河崔氏就对博陵崔氏颇为轻视。据史料记载,在东魏北齐时期,清河崔鹏因其家族门第一向高贵,常以此自傲。他曾对范阳卢元明说道:“天下显赫之门,唯我与尔,博崔、赵李,何足挂齿!”这表明在崔鹏眼中,唯有清河崔氏和范阳卢氏堪称高门,而博陵崔氏、赵郡李氏等都不值一提。

此言自然引发了博陵崔暹的强烈不满。尽管崔鹏屡次冒犯权臣高澄,但高澄鉴于崔氏家族的社会影响力,始终未对其进行惩罚。

实际上,北朝时期的“崔卢李郑王”等世家大族的影响力一直延续到隋唐时期。例如,唐太宗在编纂《氏族志》时,曾严厉批评崔卢李郑等山东旧门“家道衰落,无人为官”,却依然固守门第观念。

不仅如此,唐太宗与唐高宗还因五姓大族拒绝与李唐皇室联姻而勃然大怒,并专门颁布诏书,对“七姓十家”的婚姻加以限制,明确规定:“七姓十家”不得私自结亲。

唐太宗与唐高宗的这些举措,既体现了李唐皇室因未能与这些世家大族联姻而产生的报复心理,也反映了北方世家大族凭借深厚的宗族根基,依然保持着强大的生命力。与南朝士族相比,他们退出历史舞台的过程显然更为漫长。