46亿年前,太阳系还没有形成时一片混乱的星际环境,云雾缭绕形状不定的东西在宇宙中飘荡着,这是一个非常粗略的描述,因为我们现在仍然无法具体清晰地描述当时的状态。

因为这个比地球还要大的东西也被称作分子云,它是宇宙最基本的物质形态,也是构成所有天体的最基本物质。

分子云。在欧洲一些地区曾发生强烈的暴风雪天气,直到现在也不能确定导致这些暴风雪的原因。

但是人们发现,在这些暴风雪发生前,上游区域空气和水汽的流动发生了异动。

即使在现今的科学水平下,这个气象事件也无法解释清楚。

当时的不确定因素太多,或许是别的星球强大的引力吸引着气体,或许是外部辐射伴随着热量导致气体有了流动,亦或是其他种不知道的力量在起作用。

无论是什么原因,只要流动就会改变气体内部物质的分布,它们会重新分配位置,这一点在现今地球上都能找到相同的例子。

比如对细胞进行损伤,就会打破细胞内部物质分布造成细胞死亡,若干细胞处于相同状态的大环境也会被称作细胞组织。

所以,当外部力量作用在分子云时,就会改变原本分子云内的物质分布状态,甚至可能导致原本相对均匀分布状态内部凹凸不平且高低不一。

在某些地方,物质分布密度较高,有些地方则相对稀薄,即使是微小的差异,也会因为引力产生逐渐放大效应。

在高密度处,其自身引力加大,会导致更多物质向其聚集,这样就产生了高密度区域聚集物质更快且更多,而低密度区域物质被吸引得少,聚集更慢,这种效应会导致高密度区域越来越高,若干之后这块区域就会因为受到了足够多物质的聚集而成为一个团块。

以此类推,在原先均匀分布状态越是凹凸不平,一定时间后坍塌出来的团块就越多。

以这样一个团块为中心,团块周围更大的区域也会因为这个团块的引力变大而有更多物质向这个团块聚集。

这样,由于外部力量改变物质分布导致优势效应逐渐聚集完成后产生的团块,引力又改变了周围物质分布,这样就有了第二个团块,之后再以第二个团块为中心物质聚集,再出现第三个团块,如此往复,最终能形成整一个星系。

这就是太阳和行星形成的经过,但是在这一开始阶段运转状态是非常复杂而且变化极为快速的。

并且在第一步完成后还会有后续残余物质继续进行聚集从而形成行星。

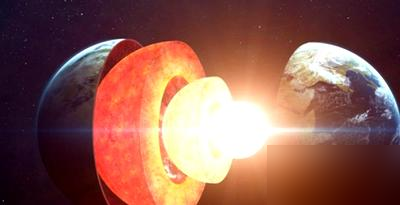

地球形成。

地球形成。对于行星形成来说,一般最先聚集形成的是气态巨行星,比如木星,在木星之后才是岩石行星,比如地球。

而地球形态是如何来的呢?

随着太阳运行稳定之后,随着太阳强烈引发核聚变和辐射发出光亮发出热量。

就有大量残余物质进入围绕在太阳周围这部分区域开始继续进行聚集,进而形成两个气态巨行星土星和木星和一系列岩石行星,其中就包括地球。

太阳系其他星体形成以及运动过程与地球本身运动过程类似,所以我们直接来看一下地球是如何形成以及演变为现今样子的。

当时地球作为一颗新星诞生是在太阳升起之后,外部环境光亮明亮温暖之后天空之景有如极昼时一般完全不同于夜晚样子的。

那时的早期地球是一个高温熔岩球体,它的表面不仅存在着喷发的火山,不断爆炸喷出地表熔岩,还存在着宽广的深渊不断有岩浆不停喷发。

即使是在很远外太空看向它的时候,也是黑暗无光,有如无底洞般黑暗,但是四周依然闪烁着极亮光芒似乎有如灯火闪烁般生机勃勃。

这一现象就是早期火热熔岩行星发出耀眼光芒照亮宇宙黑暗。

随后随着喷发溢出岩浆降落一些寒冷空气混合水汽降落后凝结成水滴逐渐汇聚成一片巨大海洋后便有了今天所看见的蓝色星球图像。

然后水没有盖住整个地表,现在我们所看见的一片片大陆也是当时早期岩浆喷发之后逐渐冷却凝固形成的一块块大陆。

随着早期不断有陨石撞击和其他因素不断改变,最后演变成现今样貌。

我们现在看到的地球只是一颗冷却后的岩石行星。

地球内部高温来源。并且在现在我们认为自己的家园就是个小家伙,不可否认的是它确实比较小,太阳系里最大的岩石行星火星半径只有地球的一半,土星最大的气态巨行星半径居然达到地球的十几倍还不止,总之我们是个小家伙没错,但小可并不是为什么而伤心因为我们的地球上有生命,而且是我们知道宇宙中最旺盛丰富繁荣的生命!

地球绝对是宇宙中当下人类最关心焦虑爱护又爱惜的一颗小家伙,不仅因为它是我们的家园同时更重要的是它是唯一拥有生命的家园!

地球演变成现在样子后依然有热量源源不断流出,并且在如今依然保持着非常高的温度为何会这样?

为什么46亿年过去了,地心还是那么热?

其实这个问题易知难解,从表面上看我们知道地球最初的时候由于来自于自身引力,还有别的引力使得它总之不会散失,所以它刚形成的时候肯定是很热很热,这个没毛病。

但是为什不用数百万年数千万年呢?

甚至用上亿年啊?

古生代前边用了6亿年左右,这个时候别说将现在这样了,就是没被锁住连热基本都能跑出去如果这样跟现在几个百万年相比,又怎么可能保持这么高?

实际上这样已经是给了非常多时间,如果按照现今速度平均排除各种影响来讲,这样来推算下去意味着哪些东西要有多多少不定之差才能得到这个结果?

其实主要原因就是早期地球剩下放射性元素衰变能释放出很多热量,把数十种数百种放射性元素衰变产生大量热释放到同一处,本身这个原理就不可谓不顶天立地,是另外一些特别强大的不完全瞬移和绝对防护才不会让这些热量跑掉是不是?

所以说地核保温能那么好,这部分占比大得不得了,而剩下那几种几百种也不算少,它们结合起来冲击力绝对不弱!

还有,那些残留的问题不要小看它们,这些不够多的吗,再加上它们本身体积这都什么概念,你恐怕是不知道哦!

实际上根据目前科学家推测结果看,这部分占比远超过3/10!

想一想剩余部分用很小相对体积控制极小盛装一些,在用来空间再大点样式再复杂点,随便自己想想,这样计算下来,你说他们能冷却吗?

用户14xxx69

再过几十亿年也不会太低,热源有太阳辐射,本身大气层,还有自身质量形成的压力