参考文献:《中华消化杂志》2023年第43卷第5期《肿瘤防治研究》2024年第1期《营养学报》2023年第45卷第3期《中国食品安全杂志》2024年第2期

腌制食品在我国有着悠久的历史和文化传统。咸鱼、腊肉、泡菜等美食深受人们喜爱。李女士家中常年存放各种自制腌菜,尤其喜欢将腌制品作为下饭菜食用。

不为人知的是,腌制过程中产生的亚硝酸盐是一把"双刃剑"。它能使食物保存更久、口感更佳,却也可能转化为亚硝胺类物质,这类物质被国际癌症研究机构列为"确定人类致癌物"。

研究显示,高盐腌制食品与胃癌风险呈明显正相关。在胃癌高发区域,居民普遍有食用大量腌制食品的习惯。这类食品中的高盐分会损伤胃黏膜,降低胃部保护层功能,同时促进亚硝胺等致癌物的形成。

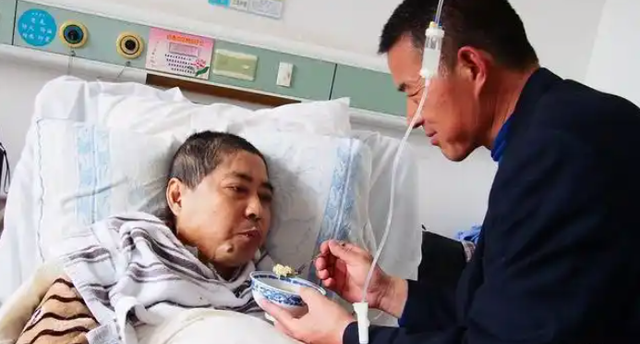

我国胃癌患者中有超过60%的人有长期食用腌制品的习惯。这一数据背后是无数个像李女士这样的生命。更值得警惕的是,这种致癌效应是慢性累积的,需要长期摄入才会显现出来,这也解释了为何许多患者在发病前毫无察觉。

与腌制食品并列的另一个"健康隐患"是我们餐桌上常见的隔夜饭菜。李女士生前有节约粮食的好习惯,几乎从不扔掉剩菜剩饭,而是放在室温下或冰箱里,第二天甚至更久后继续食用。

隔夜食品的危害来源于两个方面:一是食物中细菌的繁殖,二是食物本身在存放过程中发生的化学变化。室温下存放的食物是细菌生长的温床,即使冷藏,某些耐冷菌也能缓慢繁殖。

更令人担忧的是米饭等淀粉类食物在冷却后形成的抗性淀粉。这种物质不易被消化,长期

摄入会增加肠胃负担。而蔬菜类食物隔夜后,维生素大量流失,硝酸盐会转化为对人体有害的亚硝酸盐。

尤其是含蛋白质丰富的肉类、海鲜等食物,在反复加热过程中,产生的有害物质更多。李女士特别喜欢的隔夜鱼肉,恰恰是这类高风险食物的典型代表。

除了减少腌制品和隔夜食物的摄入,均衡饮食也至关重要。增加新鲜蔬果摄入,适量补充维生素C和E等抗氧化物质,可有效中和自由基,减少胃黏膜损伤。

定期健康检查是另一个不可忽视的环节。胃癌早期症状并不明显,常被误认为是普通胃病。对于40岁以上人群,尤其是有胃病家族史或幽门螺杆菌感染者,建议每1-2年进行一次胃镜检查。

中华医学会消化内镜学分会的数据显示,早期胃癌的五年生存率可达90%以上,而晚期则不足30%。李女士的案例恰恰说明,早发现早治疗的重要性。

生活中的小习惯往往决定健康大走向。腌制食品虽然美味,但可适当选择低盐腌制品,并在食用前用清水充分浸泡,减少亚硝酸盐含量。同时,尽量选择现制现吃的新鲜食物,减少隔夜食品在餐桌上的比例。

如确实需要保存剩余食物,应尽快冷藏,并在24小时内食用完毕。再次食用前要充分加热,确保食物中心温度达到70℃以上,以杀灭可能繁殖的细菌。

值得一提的是,传统观念中认为隔夜菜"回锅"后更香的说法缺乏科学依据。这种风味变化可能是因为水分蒸发导致味道浓缩,或者是有害物质产生的结果,并不意味着食物更有营养或更健康。

科学研究表明,餐桌饮食习惯的改变可使胃癌发病率下降20%至30%。这一数据无疑给我们带来希望——通过简单的生活方式调整,我们完全可以降低患病风险。

令人欣慰的是,随着健康意识的普及,越来越多的人开始关注饮食安全问题。传统的"吃得咸、吃得辣"的饮食观念正在被更加科学健康的理念所替代。

以李女士家乡为例,当地政府近年来开展了"健康厨房"行动,鼓励居民减少腌制食品摄入,推广新鲜食材烹饪技巧,效果显著。社区调查显示,参与活动的家庭腌制品消费量平均下降了40%。

专家提醒,除了饮食因素外,保持良好心态同样重要。长期的精神压力和不良情绪会导致胃酸分泌异常,损伤胃黏膜,增加胃病风险。因此,学会放松心情,适当进行减压活动,也是预防胃癌的重要一环。

李女士的故事给我们敲响了警钟。生命如此珍贵,却可能因为一些不起眼的生活习惯被悄然侵蚀。让我们从现在开始,重视厨房中的这两样"隐形杀手",为家人和自己的健康筑起坚实防线。

医学专家强调,胃癌是可防可控的疾病。通过科学饮食、健康生活方式和定期筛查的综合措施,完全可以将胃癌风险降至最低。从今天开始,也许就是拯救未来的自己。

李女士离世后,她的家人决定将她的故事分享出来,希望能唤起更多人对饮食健康的重视。这种生命的代价太过沉重,不应再有更多人重蹈覆辙。

每一顿饭,每一个厨房决定,都可能影响未来的健康轨迹。愿我们都能在日常生活的点滴中,做出明智的选择,让健康伴随我们的每一天。