在中国近现代史上,马相伯的名字或许并不像一些政治人物那样广为人知,但他所创办的复旦大学,是风雨飘摇的时代中的不朽象征。

正是出于对历史的深刻认知和对未来的无尽忧虑,马相伯以自嘲的语气说出了那句深刻的话:“我只是一只狗,只会叫,叫了一百年,还没有把中国叫醒。”

这句话不仅是对他一生教育事业的总结,也是对中国在那段历史中的深切痛惜和无奈。

西学东渐的启蒙:从天文到教育

西学东渐的启蒙:从天文到教育19世纪的中国,西方的思想与文化像一股潮流涌入,马相伯便是这股潮流的早期受益者与传播者,1840年,他诞生于江苏丹阳的一个天主教家庭。

年幼的马相伯,便被家中的宗教氛围和对西方知识的渴求所影响,尽管那时的中国仍然受封建制度的束缚。

那时的中国,充满了政治动荡与内忧外患,然而对于这个渴望学习的少年来说,西方文化的出现,如同一束光照亮了他的前路。

12岁时,马相伯踏上了上海这片土地,他进入法国耶稣会创办的圣依纳爵公学,由此开启了他的西学启蒙之旅。

与那些只接受传统儒家教育的同龄人不同,马相伯接触到的是一种全新的世界观。

在圣依纳爵公学就读期间,他不但研习了法文、拉丁文、希腊文等外语,而且深入探究了天文学、数学、哲学等学科。

课堂上,他聆听着西方先进的学术思想,课外,他则用勤奋和热情消化这些全新的理念。

通过耶稣会的教育,马相伯的知识视野得到了极大的扩展,而这种西方学术的熏陶,也为他日后的人生道路打下了坚实的基础。

1876年,马相伯受命出任外交任务,踏上了更广阔的世界舞台。

他先后访问了日本、朝鲜、美国、法国和意大利等多个国家,亲身体验了西方先进的教育体制、政治制度和社会风貌。

在这些国家,他不单单是一位外交官,更是一位敏锐的观察者,他开始意识到,要让中国富强,单单依靠传统的管理与政策是不够的,必须从根本上改变教育,培养人才。

回国之后,马相伯并未安于现状,而是毅然决然地踏上了他心中那条教育救国之路。

马相伯深知,教育不仅仅是传授知识,更是培育民族精神和国家力量的源泉。

正是这种源远流长的教育理想,最终将马相伯推向了历史的前台,让他成为了中国教育史上一位重要的先驱。

外交与教育之梦:马相伯的心愿与探索19世纪末的中国,身处一个巨大的历史转折点,马相伯的眼中并没有普通人的惧怕与退缩,反而满是忧虑与期待。

1902年,马相伯开始在教育上做出更多的努力,希望能通过创建一所属于中国自己的学府,培养出一批批有理想、有抱负的青年才俊。

在他游历过多个国家,亲眼见识了西方教育体制的优越性之后,马相伯深感教育的重要性。

这不仅仅是学术的传承,更是国家、民族的复兴之路。

他开始着手筹划,经过一段时间的沉思与准备,终于作出了一个极为重要的决定——创办一所私立大学。

此决定绝非一时冲动之举,而是源于他对祖国未来的深邃思考。

这份坚定与执着,正是他一生对教育事业的深切情感,也是他对祖国未来的无限期许。

1899年,马相伯辞却官职,怀着对国家前途的深切忧虑返回上海,准备将自己一生积蓄的财富投入到一项更为宏大的事业中——创办一所新的大学。

这所大学不仅承载着他对教育的理想,也承载着他对国家命运的深切关注。

他变卖了自己所有的家产,把近3000亩的田产捐赠给天主教,用来设立一所以“中西文化结合”为办学理念的私立大学,这便是震旦大学。

震旦大学的设立,不仅是一个教育项目的开端,更是马相伯对整个国家和社会结构的深刻反思与实践。

彼时之中国,列强环伺,风雨飘摇,众多国人对国家前途深感迷茫,乃至绝望,然而,马相伯从未舍弃对中国的信心。

他笃信,国家欲臻于强盛之境,必先广纳才俊。

而要培养这些才俊,教育,尤其是高等教育,必不可少。

震旦大学的创立过程充满了挑战与艰难,开办初期,虽然办学理念创新,课程体系也力图结合中西方文化,但在实际操作过程中,许多困难接踵而至。

最初,学校的生源并不充足,许多人对这所私立大学的前景并不乐观;而且,由于历史的原因,震旦大学也并未得到充分的社会支持与认可。

尽管如此,马相伯没有因此动摇,他始终坚信,教育才是国家的根本,这所学校,正是他为中国未来教育事业所做的艰难而又重要的一步,而更大的挑战,来自于西方教会。

震旦大学的理念与传统的天主教学校理念有所不同,这使得马相伯在创办震旦大学时,不得不与天主教的势力进行较量。

西方教会不满马相伯将学校办得如此独立,试图借助自己的影响力逼迫马相伯改变学校的办学方针,甚至要求更换校名。

然而,马相伯并没有屈服,他坚持认为,震旦大学必须坚持自己的办学理念,绝不为任何外部压力所动摇。

他意识到,如果教育是为了国家的独立与强大,就必须从根本上破除束缚,培养独立思考的能力,而不是束缚于某种意识形态或利益之下。

在他的坚持和领导下,震旦大学的师生们同仇敌忾,集体反抗教会的干涉,最终,学校的自主权得以保留,办学理念得以延续。

马相伯所展现出的坚韧和决心,使得震旦大学最终走出了困境,并逐渐吸引了更多优秀的学生和教师。

随着震旦大学的逐步发展,学校的影响力也不断扩大,它成为了当时中国知识分子接受现代教育的圣地之一,在此地,学生们不但能够习得西方先进的科学技术,而且更可接受中华文化的熏陶。

学校的教学理念着眼于思想自由与学术独立,致力于为学生开辟广阔的思维天地,使他们在此养成批判性思维与创新意识。

震旦大学的成功,标志着中国现代高等教育的初步尝试与突破,马相伯于中国教育事业功绩卓著,彪炳千秋,更为中国社会变革奠定了坚实根基。

马相伯为国家和民族所做的贡献,不仅仅体现在复旦大学的辉煌成就上,更深深地刻在了教育史的长河中,成为了后人永远的榜样。

在国家危亡时刻:晚年的抗战与无悔奉献1931年,九一八事变爆发,日本侵占中国北方的沈阳,国家危机进一步加剧,这一年,马相伯已是90岁高龄,身体也日渐衰弱。

晚年的马相伯,将自己的关注与精力几乎完全投入到抗战的支持与动员上,尽管身体虚弱,但面对国家的危难,他不曾有一刻停止过为中国奔走呼号的热情。

作为曾经的教育家与文化先驱,他深知,知识与思想的力量同样可以成为激励民族复兴的重要武器。

因此,他不再仅仅是一名学者,而是一个为国捐躯的老人。

每一次听到战事的消息,他都会迅速作出反应,写下文章,发表呼吁,呼吁国民团结一致,抵抗外来侵略者。

在他的一生中,马相伯始终关注教育事业与国家命运的紧密联系,对于他来说,抗战不仅仅是一个军事问题,更是民族自觉的觉醒,是全体中国人共同参与的历史进程。

身为一位教育家,他深知,要想真正唤醒民众,必须要将爱国主义与民族精神通过教育传递给每一个人。

因此,他把一生的积蓄和财富几乎全部投入到抗战中,不仅通过捐款捐物支持前线,还积极参与义卖活动,捐出自己的一部分财富帮助急需物资的战场。

他并非单纯的口号喊者,而是始终将自己的信念转化为实际的行动,用实际的捐赠与支持,为前线的将士们加油鼓劲。

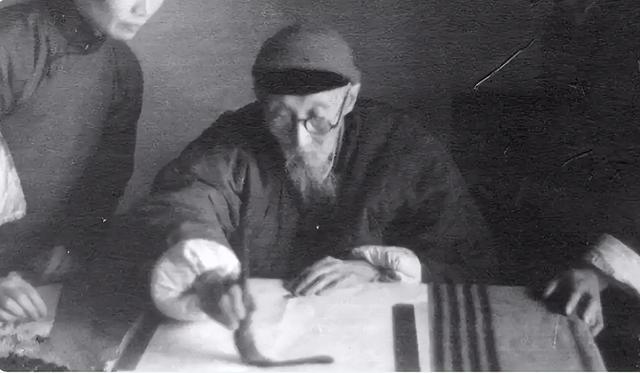

1939年,马相伯迎来了自己百岁生日,对于他来说,这并不是一个值得庆祝的时刻。

对于马相伯而言,眼下最重要的并不是自己的长寿,而是如何帮助自己的祖国渡过这段艰难岁月,在那个动荡的年代,百岁高龄的马相伯,依然没有停下自己的脚步。

面对这一切,他并不感到快乐,而是忧心忡忡,马相伯深知,自己这一生,虽然全力以赴,但真正希望看到的国家崛起,还远远未实现。

马相伯曾自嘲地说:“我只是一只狗,只会叫,叫了一百年,还没有把中国叫醒。”他这句带着深刻自嘲与无奈的话,反映了他心中的痛楚与失望。

直至1939年11月4日,马相伯在百岁诞辰过后数月,因病溘然长逝,虽未亲见中国抗战胜利之景,但其一生已深深铭刻于历史长卷之中。

马相伯为中国的教育事业,为抗战做出的努力,成为了无数人心中的楷模。

他的精神,正如国民党元老邵力子所说的:“相伯先生的精神,正是我们中华民族的精神。”

他的精神,成为了那一代人坚守的力量源泉,激励着无数人在国家危难之时挺身而出,捧起那份沉甸甸的民族责任。

这份责任,直至今天,依然深深影响着复旦大学,影响着所有为国家、为民族而奋斗的教育工作者。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!