高超音速飞行器近几年风风火火,但相关概念的提出和研究则比大多数人认为的要早得多。这里面最早的大概、可能、应该又是小胡子手下的德国,而后自然是把德国人才和技术各自撸回家的美国和苏联,不过两家撸到的东西不太一样,所以在这个领域美国还占了一些先机。

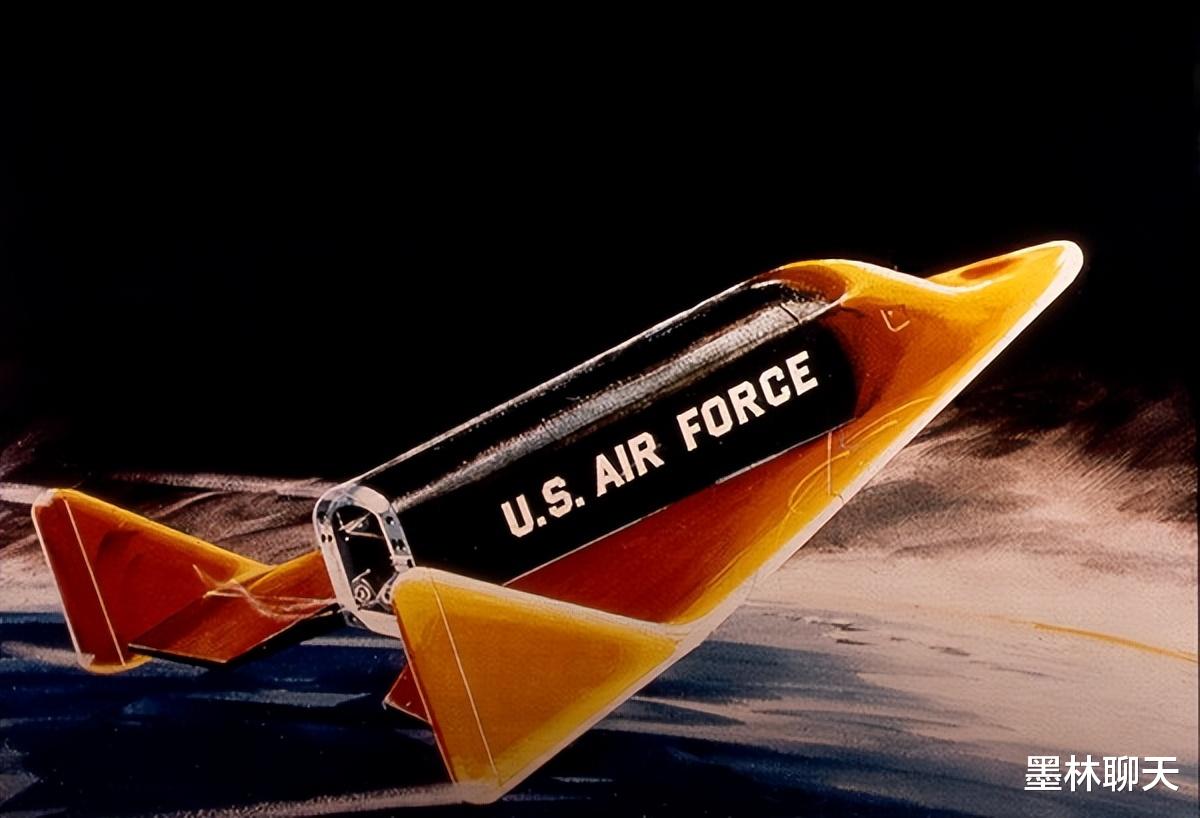

于是乎,美国在二战刚刚结束就紧锣密鼓开始了高超音速飞行器的研究并一直持续到现在,其中还有一部分型号进行了试飞验证甚至任务飞行——也基本相当于投入使用了。这里面最早的一种就是今天要聊的X-20,就是下面这货。

在当时,实现高超音速的途径主要有两种:其一是用火箭发射到大气层外,而后依靠自身重力再入大气层,并在大气层顶部实现跳跃式高超音速滑翔——也就是俗称的“打水漂”,这一类一般不携带或只携带少量燃料和氧化剂,因为有空气阻力、速度会不断减小,直到抵达目的地或无法维持飞行,现代有些导弹比如我国的东风-17就是属于这种类型。返回式卫星和飞船的再入段也和这个类似,实际也是高超音速飞行,但后两者在飞行中都不能大范围机动,所以一般并不在“高超音速飞行器”的范畴内。

另外还有一类是采用爆震、超燃冲压等新型发动机,依靠大气里的氧气工作并全程在大气层里飞行,飞行过程全程可控,像前几期聊过的X-43就属于这种。不过由于动力模式的限制,目前这类飞行器在初始阶段还需要其他手段助推。当然也有一些是纯粹依靠火箭发动机在大气层里飞,像号称史上首次实现高超音速飞行的X-15就是用火箭“干拔”出来的。

这里说句题外话,火箭动力的X-15一方面验证了高超音速环境下的材料、气动、操纵等等一系列问题,另一方面也争到了一个“史上第一架实现高超音速飞行的有人驾驶飞行器”的头衔,外行人一看又以为美国科技多么发达,实际却颇有一种“胜之不武”的味道——因为当时其他国家都是拿喷气式发动机在试验,不过这个倒还好说,毕竟后来拿喷气式发动机也是美国抢了先机,但当年X-1用火箭率先实现史上首次超音速飞行就实在不讲武德了……

扯得有点远了……说起来,X-20本质上还是属于前者——也就是用火箭打到天上去、在再入段进行高超音速“打水漂”。有心的朋友一定注意到X-20在外形上和后来80年代的航天飞机有诸多相似之处,实际这两者之间虽然不是完全继承关系,但航天飞机的设计思路中很多方面的确就是来自X-20的方案。考虑到X-20是50年代末的方案而航天飞机直到80年代初才问世,说X-20方案很超前也并不为过。

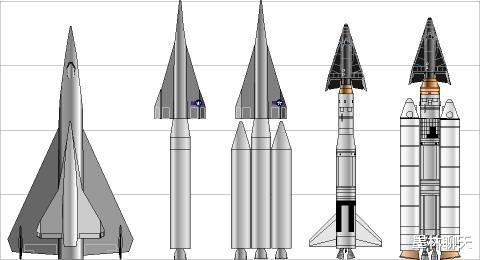

然而X-20其实并不是最早的高超音速方案,在X-20之前,美国空军、NACA、甚至一些军火商都针对不同的任务需求设计了多个方案,这些方案的基本原理和实现方式都差不多、气动外形也基本类似。X-20本质上就是把当时比较成形的4种方案统一到一个平台上,从而满足从侦察、轰炸,到卫星在轨修复等一系列综合任务。下面图里左边用飞机驼着的Bomi、和中间两个用火箭顶着的Robo就是其中的两种方案,最右边两个分别是使用“泰坦Ⅰ”和“泰坦Ⅱ”火箭作为助推器的X-20。

简单解释一下,Bomi是贝尔公司50年代初提出的“太空轰炸机”方案,它是一个由两级构成的组合体,能进行高超音速飞行的是第二级,可以带一枚核弹,预期在30000米高度可达到4马赫、飞行距离能达到6000公里,后来到1955年左右被“Brass Bell”计划取代。Brass Bell实际上是把Bomi的第一级换成了修改版的Atlas 洲际导弹,这样可以达到最高8800公里的航程,进一步改进后可以达到18500公里。Brass Bell计划持续了两年后,因为主要概念与Robo相同,两个方案合并执行。另外还有一个Hywords方案,是为了支持上面的Brass Bell和Robo方案而研制的一种验证机。

后来美国空军把这4种方案都揉进一个方案里,1957年4月开始制定计划,当年10月方案正式出炉,对外称“高超音速战略武器系统”,昵称“Dyna Soar”,大概就是“动力滑翔”的意思——X-20也就是从这里正式开始起步了。不过有点戏剧化的是,前面Bomi等方案都是贝尔公司在主导,贝尔也花了好几百万美元,而波音之前既没有负责过什么方案也没有获得任何投资,只是在X-20竞标时提出了一个方案,但最后胜出的却是波音。更戏剧化的是,仅仅一年之后,波音就把自己提出的方案“逐渐”修改到和贝尔方案几乎一模一样。

合同正式签订以后,研究工作步入正轨。但在关键的助推火箭的选择上,空军和波音摇摆了很多次,一开始空军准备用“泰坦I”用于亚轨道测试,用“泰坦C”进行任务飞行,后来因为空军想推动自己的太空计划,力推新研制系列模块化火箭,时任艾森豪威尔总统又不批准新的运载火箭研制……直到1961年底,才最终决定使用“泰坦IIIC”作为X-20的发射载具。

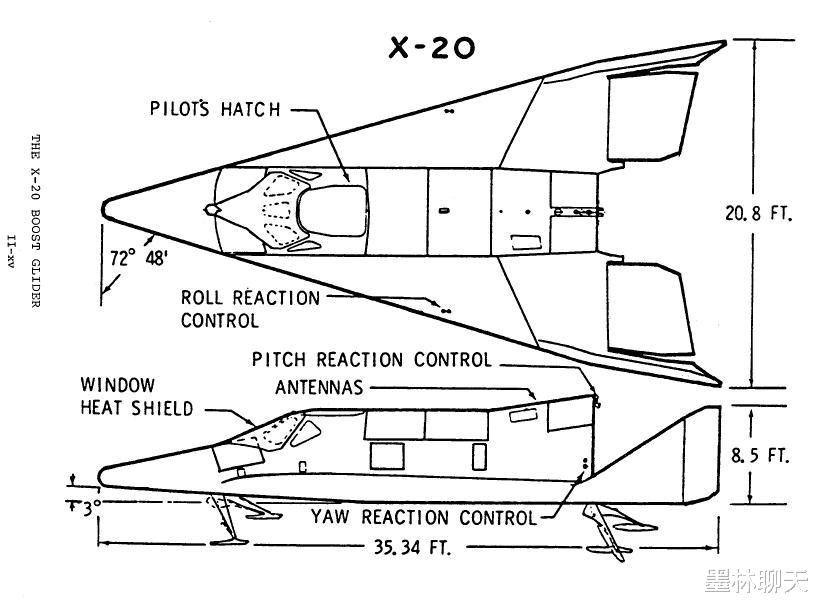

与助推火箭卡壳相比,机体研制的进展却相对顺利,到 1962 年底,所有主要分系统的关键设计都已完成,特别是耐高温材料方面取得了重大突破,机身零件已经开始试制,计划第一架X-20在1964 年 10 月交付,并不晚于1965 年底进行首次轨道发射。X-20方案最后定为下单翼、三角翼构型,机翼前缘延伸至机头,全机长 10.78 米,翼展 6.34 米,设计重量为5055公斤,飞行距离为3150公里,经过初步测试认为可以进一步增加总质量和有效载荷。

但X-20可以在整个速度范围进行控制,但无法通过飞行员纯手动来进行,因此机上装了一套电传增强控制系统,操控动作和一般飞机相似,使用侧置驾驶杆和方向舵,在发射、轨道飞行、再入和降落四个阶段,分别采用不同的控制模式。特别是在发射阶段的控制,相当于飞行员手动控制屁股底下的泰坦3C洲际导弹。前三个阶段主要通过机上过氧化氢发动机进行控制,在最后的降落阶段X-20能像普通飞机一样用纯舵面控制,测试表明X-20能够在1至27马赫之间都保持良好的操纵特性。

X-20在重返大气层后没有动力、只能纯滑翔,因此只有一次降落机会,为了让飞行员准确找到机场,机上配备了一台阴级射线管显示器,在重返大气层时,机上制导计算机在阴极射线管上显示飞机当前姿态角,和到达预订机场所需的姿态角,阴级射线管上还有一系列的“覆盖层”,用于提示飞行员对飞机的操纵限制,这套制导系统只能存储10个机场的位置,但在当时已经是尽力了。

另一个核心技术是散热。X-20采用了双层外壳,外层壳体采用钼涂层、机头部分采用的锆合金,在再入段,机鼻部分最高温度能达到2010摄氏度,机翼下表面为1340度,外壳内部稳定在980度。两层之间采用流体散热,可以把外层的980摄氏度降到内层的90摄氏度,舱内的冷却系统再进一步把舱内温度控制在最高46度。座舱玻璃前面有隔热罩,但侧面没有,因此飞行员在飞行中可以通过侧窗看到外面。起落架没有轮胎,而是采用了钢丝刷式滑橇,可以在压实的土质跑道上着陆。

按照设计方案,X-20将由 Titan 3C 从卡纳维拉尔角发射,在9.8公里高度和7.53 公里/秒时关闭助推火箭,而后冲到南非上空 146 公里处,在印度洋上空进入再入滑翔,最后降落在加利福尼亚州的爱德华兹空军基地,也可以稍晚关闭助推器并绕地球三圈后再降落。如果X-20能够最终完成,很有可能在 1965 年美国就会拥有可重复使用的载人航天飞机,至少也将拥有一款可重复使用的高超音速轰炸/侦察机。

但1960年肯尼迪上台以后,担任国防部长的统计学家麦克纳马拉认为研究航天飞机是NASA的活儿,空军没必要干这种事情、干了也是浪费钱。反复拉扯了一阵时间以后,到1963年12月10日,小麦正式宣布取消X-20计划。这时候X-20的图纸发布已接近100%,只差一个月就要开始最终的组装,用于最初滑翔测试的B-52也已经开始改装、甚至飞行员的选拔也已经开始。取而代之的是“双子星”、“阿波罗”和天空试验室等计划。

在项目的最后阶段,X-20还有希望代替双子星飞船成为往返天空试验室的载具,从而成为首个可以多次重复使用的航天器,但同样没有后续。70年代初美国启动“太空运输系统”计划,在X-20上验证过的大量技术成为这个计划的基础,“太空运输系统”计划最终发展成为航天飞机,并于1981年首次成功发射,这时候距离X-20被取消已经过去了近30年。

翻到这里的都是真爱,动动小手点个赞呗!

(图片来自网络,如有侵权请联系删除)