距今2000多年前,也就是公元23年,在一个叫昆阳的地方(今河南省叶县),发生了一场大战,史称“昆阳之战”。

战争双方分别是夕阳西下的新莽政权和如日初升的更始政权,其中新莽政权出动军队四十三万人,而更始政权只有驻守在昆阳城的八九千人。

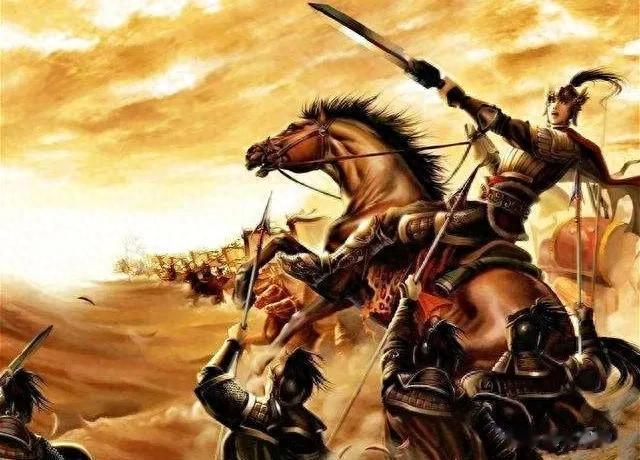

虽然双方实力悬殊,但昆阳守军最终大破新莽军队,创造了以少胜多的军事奇迹,在中国古代军事史上谱写下无比辉煌的一页。

那昆阳守军到底是如何打赢的呢?

我并非军事专家,无法抽丝剥茧地为大家做解析,我只想告诉大家,对这场战争胜利起决定性作用的是一个人,即后来的东汉开国之君——汉光武帝刘秀。

此时的刘秀还只是汉更始帝刘玄座下的一名偏将军,他和另外两位将军王凤、王常刚刚打下昆阳及附近的郾城和定陵,立足未稳,百废待兴。

可新莽政权根本就不给他们休养生息,恢复元气的机会,直接派大将王寻、王邑倾举国之兵四十三万前来攻打。

其他将领见新莽军队人马众多,浩浩荡荡,均心生惧意,打算退兵,放弃昆阳。

只有刘秀站出来反对,他的理由是:第一,王莽无道,施政以苛,军队虽多,却离心离德,没什么战斗力,而他们是正义之师,虽然人少,却也不无取胜之机;

第二,昆阳是战略要地,扼中原之咽喉,进可攻,退可守,好不容易夺下来,便不能轻易放弃,否则,军队没了根基,会被各个击破。

从这一点我们可以看出,刘秀胆识过人,拥有独到的战略眼光,如果不是他,更始一方还未战就已经败了。

众人听他之言,觉得很有道理,但又惧怕敌人兵力强大,便决定由王凤、王常坚守城池,派刘秀率少量军队突围出去,到郾城和定陵搬救兵。

当夜,趁王莽军熟睡之时,刘秀率领十二名勇士,骑快马杀出重围。

到达郾城和定陵以后,刘秀想劝说当地守军放弃城池,全都到昆阳,共同对付王莽军队。

可是,这些守军很看重一城一地的得失,又舍不得自己已得的财产,都不愿意去。

于是,刘秀告诉他们唇亡齿寒的道理,还激励他们打败王莽军队,可以得到更多的利益,终于劝服了他们。

在这里,我们感受得到,刘秀是一个口才甚佳,人缘很好,非常善于协调各方面关系的人,如果没有这些优点,我想这些军队大概率是不会跟他走的,到那时,昆阳的守军可就真的惨了!

面对如火军情,刘秀说动他们以后,立即带着由一千多名骑、步兵组成的先锋部队,先行赶赴昆阳。

在昆阳城外,刘秀率领先锋部队,主动冲击王莽军大营,援军后续部队到达战场以后,见刘秀杀得起劲,也全部加入战团。

王莽军主将王寻见来敌数量不多,只有几千人,便留下主力部队继续攻城,自己率一万人迎击刘秀。

谁知,刘秀军人数虽少,却士气旺盛,异常勇猛,王寻的部队在他们的猛打猛冲之下,很快就被击溃,连王寻自己都被乱刀砍死。

昆阳守军见刘秀率领援军冲破敌军大营,便也打开城门,趁势杀将出去。

两股力量里应外合,两面夹击,喊声震天,杀得王莽军胆战心惊,加上主将王寻已死,更无斗志,只好如无头的苍蝇般乱奔乱逃,导致自相践踏,死伤无数,血流成河。

最后,更始军队大获全胜,王莽军队死伤殆尽,逃回洛阳时只剩下几千人。

这场战役的战斗过程,肯定不像我描述的这么简单,可有一点我们可以肯定的是,刘秀的主动出击和闪电攻势为更始军全面反攻占得先机,也极大的鼓舞了全军将士的士气和战斗意志,为最后击溃敌军,取得胜利,起到了决定性的作用。

由此我们也可看出,刘秀不仅富有远见,能说会道,还具有非常高超的军事指挥能力和不怕牺牲的战斗精神。

总之,“昆阳之战”的胜利和刘秀是分不开的,它归功于刘秀的胆识过人、睿智过人和勇略过人,如果没有刘秀,我们很有可能就见识不到这场精彩绝伦的以少胜多之战了。

最后,我们用明末清初大思想家顾炎武的一句诗来表扬一下刘秀吧——“一战摧大敌,顿使海宇平!”