乾坤既育,英才辈出;华夏五千年,文化璀璨。于清之季世,有士人名曰郑燮,字克柔,号板桥,江苏兴化之杰灵,祖籍姑苏之望族。此公也,书画诗酒,四绝俱备;才情横溢,旷世独立。今余欲以文颂之,敬述其生平事迹,艺术造诣,人格魅力,以传后世。

郑公板桥,姿容端丽,气宇轩昂。自幼颖悟,博览群书,诗词歌赋,无不通晓。尤嗜书画,笔耕不辍,日夜孜孜,以求精进。其父永贵,儒雅之士,深谙儒术,教子有方。板桥受之熏陶,立志高远,欲以文艺济世,垂名青史。

然而时运不济,命运多舛。科举之路,坎坷崎岖,屡试不第,心灰意冷。然板桥不坠青云之志,转益多师,勤学苦练,书画技艺,日益精进。康熙年间,始得秀才,虽非高第,亦足自慰。继而乡试,未售其才,然板桥不以为意,笑对人生百态。

雍正十年,板桥再举,终登科第,名列举人。乾隆元年,又中进士,仕途初启,历任范县、潍县知县。为官清廉,爱民如子,政声卓著,百姓称颂。然官场险恶,板桥不谙世故,以请赈饥民,忤逆大吏,遂乞病归,终老扬州。

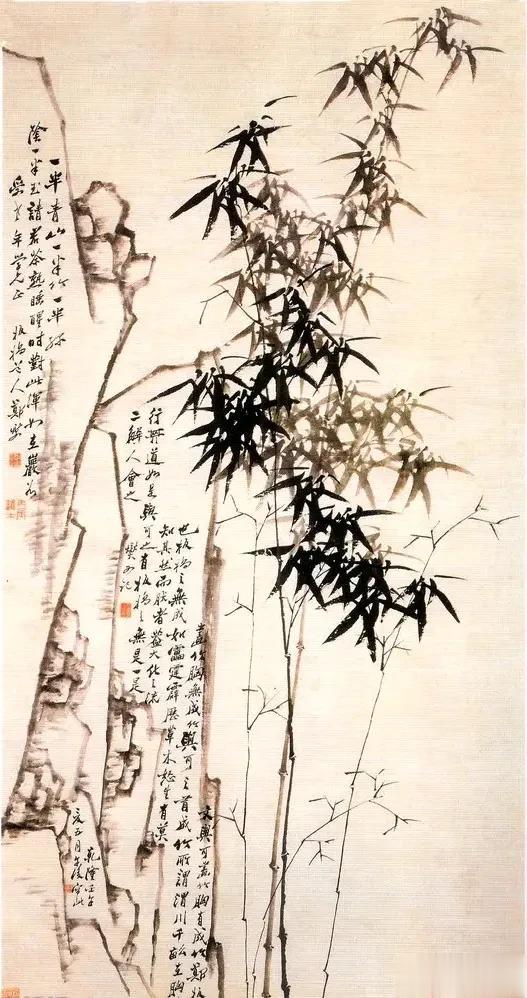

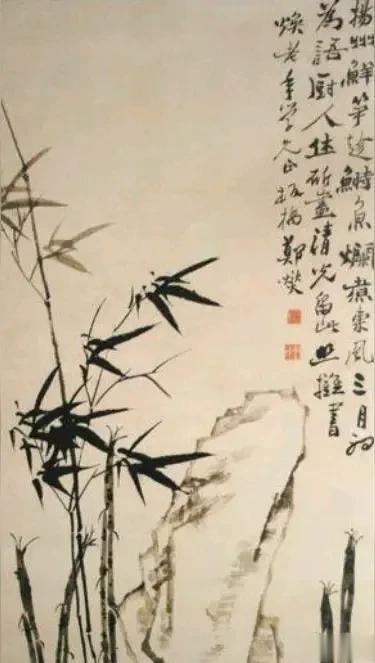

板桥之画,名扬四海,尤擅兰竹,笔墨纵横。其兰叶飘逸,宛若仙姿;其竹挺拔,犹似君子。板桥画竹,非止状物,实则寄情。以竹之坚韧,喻己之品格;以竹之清逸,表己之情怀。故其画竹,形神兼备,意境深远,观者无不叹为观止。

且板桥之书,自成一家,名曰“六分半书”。融合草隶篆楷四体,又加兰竹笔意,大小错落,歪斜不整,却自有一番韵味。其书如行云流水,自然流畅;又如乱石铺街,错落有致。字里行间,透露出板桥不羁之才情与洒脱之个性。

至于诗词,板桥亦卓有成就。其诗清新自然,语言平易,却蕴含深意,发人深省。或咏物言志,或抒情写意,皆能得心应手,妙笔生花。其《村居》、《新竹》诸作,尤为世人所传诵。板桥之词,亦不减其诗,情感真挚,意境悠远,读之令人动容。

板桥之人,性情古怪,世称“扬州八怪”之一。然其怪中寓真,怪中含诚,怪而有趣,故能独树一帜,名垂青史。板桥好饮,每饮必醉,醉后挥毫泼墨,佳作频出。其酒酣耳热之际,笔下之竹,更见风骨;醉中之诗,更显真情。板桥之交游,亦多奇人异士,彼此切磋琢磨,共赏文艺之美。

板桥之为人,襟怀坦荡,磊落不羁。厌恶附庸风雅之徒,不屑与之为伍。而对于真心爱其艺术者,则倾囊相授,毫无保留。板桥之艺术,非仅为谋生之手段,实则抒发胸臆、表达思想之载体。故其书画诗词,皆能深入人心,触动灵魂。

板桥之生平,虽历经坎坷,却从未放弃对艺术之追求。其以坚韧不拔之志,终成一代宗师。板桥之艺术,不仅在当时备受推崇,更对后世产生了深远影响。其书画诗词,至今仍为世人所宝爱;其人格魅力与艺术风格,亦成为后世艺术家学习之楷模。

夫板桥之画,如诗如梦,引人入胜。其笔墨之间,尽显天地之灵气,万物之生机。观板桥之画,如沐春风,心旷神怡;如饮甘霖,神清气爽。板桥之书,如龙跃骏马,奔腾不羁;如泉流石上,清脆悦耳。读板桥之书,如见其人,潇洒不羁;如闻其声,铿锵有力。板桥之诗,如歌如泣,感人肺腑。其字里行间,尽显人生之酸甜苦辣,世事之沧桑变迁。读板桥之诗,如历其境,感同身受;如悟其理,豁然开朗。

板桥之艺术,乃中华文化艺术之瑰宝。其书画诗词,不仅具有极高之艺术价值,更蕴含深厚之文化底蕴。板桥之艺术风格与人生态度,对后世产生了深远影响。其强调个性表达与情感抒发之理念,成为后世艺术家追求之目标;其关注社会现实与民生疾苦之情怀,亦成为后世文人墨客之楷模。

夫郑板桥者,真乃画坛之怪杰也!其才华横溢,卓然不群;其性情古怪,却寓真诚。板桥之艺术,如日中天,光照千秋;板桥之人格,如山之巍,如水之柔。后世学者,当以板桥为镜,勤学不辍,以求艺术之真谛;当以板桥为范,修身立德,以臻人格之完善。

嗟乎!板桥已逝,然其艺术之光芒犹在。愿吾辈能承前启后,继往开来,将中华文化艺术之瑰宝发扬光大。是以作此赋以颂板桥之伟业并勉吾辈之学子云尔。