在中国的传统文化中,正月初五被视为一个具有重要意义的日子,既有“破五”这一习俗,又被称作“去穷日”。这一日子承载着许多民间独特的习俗和仪式,象征着驱除贫穷,迎接财富与好运。正月初五,不仅是春节假期的一个重要节点,更是人们对新一年美好生活的期盼和祝福。那么,为什么正月初五有着“去穷日”的称谓?这一传统背后又有哪些悠久的历史和深厚的文化内涵呢?接下来,我们将带您一起走进这一天的传统与文化。

正月初五“去穷日”的由来

正月初五又被称为“破五”,意味着打破春节期间的一些传统禁忌。春节从除夕到初四,民间有许多不成文的规矩,比如不能扫地、倒垃圾、动针线等,以免招致不吉的“破财”或“破运”。然而到了正月初五,所有这些禁忌就可以解除,人们重新恢复正常的生活秩序。因此,“破五”标志着新一年的正常生活开始。

此外,正月初五也有“去穷日”的说法。古人认为,春节期间家中积累的杂物和垃圾是“穷气”的象征,如果不及时清理,会影响新一年的财运。因此,初五这天,家家户户都会进行大扫除,把垃圾倒出门外,寓意着“送穷出门”,消除贫穷的晦气。同时,民间还会举行祭拜财神的仪式,祈求新的一年财运亨通、富贵吉祥。

历史渊源:从“送穷”到“迎财”

“去穷日”的习俗源远流长,可以追溯到中国古代的“送穷”传统。据《岁时广记》记载,早在汉代,民间便有“送穷”的风俗。古人相信贫穷源自某种邪恶的“穷鬼”,因此需要通过特定的仪式将其驱逐。到唐代,送穷的习俗更加普及,甚至有许多文人作诗抒发心意。韩愈的《送穷文》便以幽默的笔触,形象地描绘了“穷鬼”的形象,并表达了将其送走的愿望。

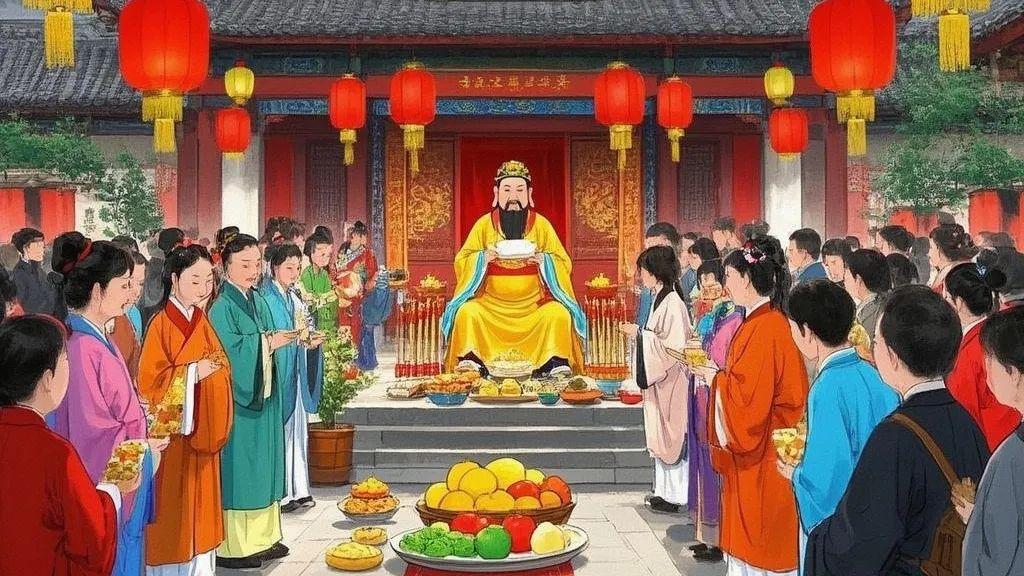

随着时间的推移,送穷和迎财逐渐融为一体。到了明清时期,正月初五祭拜财神的习俗愈发盛行。人们相信,财神爷会在这一天降临人间,赐福百姓。因此,正月初五成为了迎接财神的节日。大家早早起床,放鞭炮、摆供品,迎接财神的降临。直到今天,许多地方依然保留着这一习俗,成为初五的一项重要活动。

典故一:姜子牙封神于“穷神”

关于正月初五“去穷日”,有一个流传已久的典故,与姜子牙有关。传说中,姜子牙在封神之时,将他的妻子封为“穷神”。姜子牙的妻子性格贪婪,经常给人们带来贫困和不幸。为此,姜子牙规定她只能在正月初五这一日现身。因此,民间便有了“送穷”这一习俗,大家通过倒垃圾、清扫杂物,象征着将“穷神”送走,摆脱贫穷的困扰。

这个典故不仅为“去穷日”的由来提供了解释,也赋予了这一日子深刻的文化寓意。通过送穷仪式,百姓表达了对贫困的厌弃,期盼新的一年富贵与安康。

典故二:赵公明与五路财神

正月初五祭财神的习俗,与赵公明的传说密不可分。赵公明是道教中的财神爷,掌管人间的财富。据说,赵公明有四个部下,分别掌管东、西、南、北四个方向的财运,因此他也被尊称为“五路财神”。在正月初五,民间会祭拜赵公明及其四位部下,祈求财源滚滚,家运亨通。

祭拜时,家家户户会准备丰盛的供品,点燃香烛,燃放鞭炮,以示对财神的敬意。这一习俗至今依然在许多地方延续,成为正月初五的标志性活动之一。

典故三:王元宝与“开门利市”

另一个与正月初五相关的有趣典故,源于唐代的富商王元宝。王元宝是一位非常重视正月初五的商人,每年初五,他都会早早起床,燃放鞭炮,打开店铺的大门,迎接财神的降临。同时,他还会在店门口摆放金银元宝,寓意“开门利市”,生意兴隆。王元宝的做法迅速传开,成为商人们争相效仿的榜样。因此,“开门利市”便成为正月初五的一项重要商俗,商人们在这一天会开门营业,祈求生意繁荣,财源广进。

在现代社会,正月初五的“去穷日”依然富有深刻的现实意义。这不仅是对传统文化的延续,也是人们对未来生活美好愿景的表达。通过“送穷”和“迎财”的仪式,人们不仅向过去的一年告别,更为新的一年注入了积极的能量和希望。

此外,正月初五的习俗还体现了中国人“破旧立新”的智慧。春节期间,人们通过休息、团聚来调整身心;而到了初五,通过“破五”和“去穷”,人们将自己从过往的困境中解脱出来,迎接崭新的开始。这种独特的节奏和节日气氛,恰如其分地展示了中国传统文化的智慧和精神内核。

正月初五的“去穷日”不仅是一个富有传统色彩的节日,它更承载了人们对美好生活的期许与追求。从“送穷”到“迎财”,这些习俗不仅传递着祝福和希望,也反映了中国人注重生活的哲理与智慧。在这一天,让我们一同告别贫穷,迎接财富,开启新一年的幸福生活!